Depuis les premiers coq-à-l’âne de Clément Marot et de Léon Jamet, on se servait du coq-à-l’âne pour rire des affaires du temps de manière satirique1. Un échange de nouvelles faisait partie intégrante du genre dès sa création ; ainsi Marot offre « Des nouvelles de par deçà » dans sa première épître et demande « que dict on de nouveau ? » lors de la seconde2. Actualité, rumeur et caquet restaient des éléments constitutifs dans des coq-à-l’âne anonymes de la seconde moitié du xvie et du début du xviie siècles. Le genre se prêtait à l’expression de la confusion politique et de la violence religieuse non seulement comme représentation mais aussi comme facteur rhétorique et polémique. Étudier des exemples de ce phénomène pendant une soixantaine d’années nous permettra d’avancer des hypothèses concernant l’évolution du genre pendant les guerres de Religion et la période après l’Édit de Nantes qui voit une diminution des coq-à-l’âne malgré une certaine nostalgie pour ce type de poésie et la liberté d’expression qu’elle permettait.

Dans le sillage de Marot, une majorité des coq-à-l’âne sont de longs poèmes sous forme d’épîtres en octosyllabes à rimes plates. L’incohérence, le cryptage, le non-sens et la satire constituent des dimensions essentielles du coq-à-l’âne marotique. Or, il existe une tension productive et parfois comique entre l’incohérence et la polémique ; même si le coq-à-l’âne tend à devenir plus cohérent dans la période étudiée, il garde néanmoins une certaine absurdité et la dette envers l’inventeur du genre est parfois explicite3. L’actualité reste primordiale. Ainsi lisons-nous au début d’un coq-à-l’âne protestant émanant de Bayonne en 1565 (voir fig. 1 infra) :

Amy y a desja longtemps

qu’apres tes nouvelles j’attends

et puisque ne me veux rescrire

il faut que je te fasse rire

de ce que l’on faict par deça

autant m’en est ainsy qu’en ça

je ne m’ensoucie d’un oïgnon4

C’est un rire défensif qui joue de la prétérition : l’auteur anonyme se donne une liberté d’expression en faisant semblant de faire rire son ami et de ne pas se soucier des « nouvelles » pour mieux en parler. De la même manière, un coq-à-l’âne catholique, probablement de 1566, commence par « Compaignon pour te faire rire / Je te veux nouvelles escrire / Qui tapprendront le temps qui court5 ». De telles allusions au rire ne sont pas gratuites car elles contribuent à l’impression d’une attitude railleuse dès les premiers vers. Selon T. Debbagi Baranova, « Le but du coq-à-l’âne n’est pas tant d’informer que de jouer avec l’information […]. L’information y joue plutôt un rôle de diffamation6. » Le comique apparent des commentaires sur l’actualité dans les coq-à-l’âne est un moyen parmi d’autres qui donne lieu à une énergie rhétorique à ce genre qui privilégie le chaos, la confusion et la violence. Cette énergie explique également l’intérêt des collectionneurs de l’époque qui ont colligé des coq-à-l’âne, y compris les cas célèbres de Pierre de L’Estoile et de François des Neux7. Cet intérêt s’étend à nous, car de tels textes troublés et troublants portent de fortes traces des vies violentes du passé. Leur expression souvent énigmatique manifeste un bouillonnement historique insondable. Dans cet article, il s’agit d’étudier diverses fonctions stratégiques du rire pour aborder l’actualité de manière ironique, combattive voire violente dans un corpus de coq-à-l’âne assez peu étudié car il concerne des textes difficilement abordables du point de vue matériel (pièces éphémères anonymes, et pour la plupart manuscrites) et référentiel8.

À titre d’exemple, un texte exceptionnellement obscur, le Coq-à-l’asne ou discours mystique sur les affaires de ce temps de 1614, commence avec une série d’impossibilités caractéristiques du non-sens :

La nuict je songeay l’autre jour

Que quelques uns faisoient l’amour,

Avant minuict après une heure

A l’enseigne de l’œil qui pleure,

Où l’on vendoit des pois pillez,

Lors me dict Colas reculez :

Car on va les oysons combattre

Tu joües bien à te faire battre,

Lors je responds audit Colas

Par trop t’avencer tu est [sic] las,

D’avoir combatu à la guerre,

Par mananda je croy qu’il erre […]9.

Nous sommes dans un monde contradictoire dès le seuil du texte. C’est également un monde dérisoire, comme dans le coq-à-l’âne de 1565 cité ci-dessus : selon Antoine Oudin, « des Pois pilez » signifie « une chose de peu de consequence10 » ; il s’agit sans doute d’une allusion à la publication et à la circulation de ce type de pamphlet, une espèce d’autodérision ou de clin d’œil au lectorat. Les lecteurs reconnaitraient peut-être derrière « Colas » une allusion à Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1543-1617), à la fois principal ministre et secrétaire de la Guerre et secrétaire d’État des Affaires étrangères lors de la régence de Marie de Médicis11. Il est donc quelque peu question des affaires du temps, délibérément obscurcies dans une énigme « mystique ».

Ainsi les coq-à-l’âne peuvent-ils participer à la prolifération de la confusion sociopolitique contemporaine, surtout à la cour, qu’ils entendent parodier. Évidemment, les troubles politiques et religieux de la période étudiée, et la multiplication des pamphlets par centaines, ont offert un terrain fertile à la circulation des coq-à-l’âne. Cette forme circule en effet durant les guerres de Religion aussi bien dans le camp catholique que dans le camp protestant, autant chez les Ligueurs que chez les Politiques. Marot a non seulement inventé une pratique littéraire mais aussi une arme polémique reprise dans l’ensemble du spectre idéologique de l’époque. Il s’agissait souvent d’affronter l’adversaire en retournant ses propres armes contre lui.

Sans prétendre à l’exhaustivité, cet article voudrait proposer quelques réflexions sur la pertinence de l’usage du coq-à-l’âne dans divers contextes d’actualité au cours des guerres de Religion et de leurs suites. Il est malaisé d’envisager l’envergure du phénomène car il n’existe pas encore de catalogue ni d’édition complète de coq-à-l’âne pendant les guerres de Religion et au-delà. Un seul recueil manuscrit, BnF NAF 1870, « Discours et recueil de plusieurs coqs à l’asne, superscriptions, epistres, epigrammes, oraisons, echos, odes et huictains, depuis 1525 jusques à 1569 et 1577 » (voir note 5), contient une douzaine de coq-à-l’âne des années 1560 et 1570, selon sa table de matières. Ce recueil comprend également des poèmes comme « Passevent escripvant a son amy de nouvelles de court » ou « De la grenouille au crapaud » qui présentent une parenté évidente avec les coq-à-l’âne. De manière semblable, un autre important recueil manuscrit de coq-à-l’âne contient, à titre d’exemple, « Le Rat au Chat » de 1584 et « Le Qu’as tu veu de la Cour », qui commence ainsi : « Pasquin si tu n’as plus a Rome de quoy rire / je veux t’entrentenir des nouvelles de Cour12 ». Il faudrait ajouter des coq-à-l’âne imprimés, y compris le Coq a l’asne des huguenotz tuez & massacrez à Paris le XXIIII jour d’aoust. 1572, sur lequel nous reviendrons.

À quelques exceptions près, les coq-à-l’âne sont enracinés dans l’actualité. Cet ancrage se voit dans la multiplication de noms propres et d’autres allusions parfois cachées. Quel est le lien entre le rire, le non-sens et l’actualité dans les coq-à-l’âne et de quelle actualité s’agit-il ? Pour aborder cette question générale, nous proposons de passer brièvement en revue une sélection de coq-à-l’âne exprimant différents points de vue sur les affaires politiques du moment. Nous les considérerons selon un ordre chronologique qui devrait faciliter une compréhension de ces textes difficiles pour le lecteur moderne et qui permettra de mettre en valeur certaines particularités de ces textes selon les moments où ils sont employés.

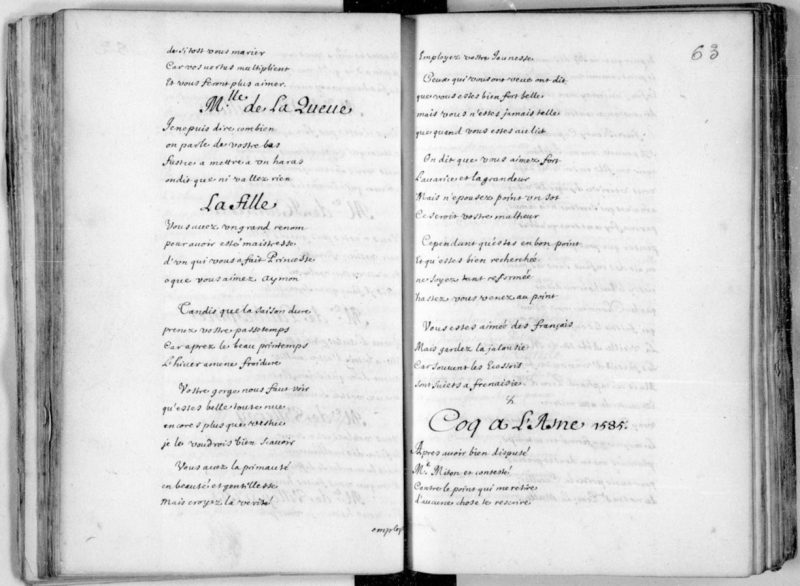

« Epistre du Coq à l’asne » (Bayonne, 1565)

Ce coq-à-l’âne provient de l’entrevue de Bayonne (15 juin-2 juillet 1565) lors du tour de France de Charles IX (1564-1566)13.

Fig. 1. Début de l’« Epistre du Coq a l’asne » de 1565, extrait du Recueil de pièces fugitives sur divers personnages du temps de Charles IX, et analyse de divers ouvrages du xviie siècle, ms., f. 10 ro.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, département des Manuscrits, Français 25567.

Il s’agit d’une mission diplomatique : Charles et Catherine de Médicis (1519-1589) rencontrent Élisabeth reine d’Espagne (1545-1568), sœur du premier et fille de la dernière, et le duc d’Albe (1507-1582). Les soupçons suscités par cette entrevue chez les huguenots s’expriment clairement : les « Guysard » sont « des Tyrans », « D’anville », c’est-à-dire Henri Ier de Montmorency, seigneur de Damville (1534-1614), « gouverneur de Languedoc », est un « persecuteur de l’Evangile », Charles, cardinal de Lorraine (1525-1574), est un « menteur assuré », et ainsi de suite14. Ce coq-à-l’âne joua sans doute un double rôle d’information et de propagande pour un public protestant de Bayonne et de ses environs. Nous ne savons pas si ce coq-à-l’âne était imprimé, mais visiblement il continuait à intéresser les collectionneurs de l’époque15. Or, le texte n’offre pas seulement de l’information et du commentaire, mais suscite aussi le rire pour exprimer la violence :

O qu’il fait bon estre grenouille

on boit quand on est alteré

c’est un larron démesuré

que le President Allamant

il y a desja longuement

qu’il deust estre seiçhé en l’air (f. 12 vo)

Il s’agit probablement de François Allaman, seigneur de Gué-Péan, président de la Chambre des comptes accusé en 1564 d’avoir détourné les impôts16. Or, au-delà de cette affaire du temps spécifique, le raisonnement absurde à partir d’une plaisanterie est caractéristique du coq-à-l’âne et donne lieu à une rhétorique militante : à titre d’exemple, quelques vers auparavant, l’auteur souhaite pour la « Reyne », c’est-à-dire Catherine de Médicis (que l’on accuse de vouloir « planter l’inquisition / pour faire persecution »), « que la puissent manger les poux / si a bien faire ne se tourne » (f. 12 vo). De tels fantasmes d’une extrême violence promeuvent le passage à l’acte. Comme l’a formulé Simone Weil, « il n’y a pas de cruauté ni de bassesse dont les braves gens ne soient capables, dès qu’entrent en jeu les mécanismes psychologiques correspondants17 » ; les coq-à-l’âne sont bel et bien un de ces mécanismes correspondants aux massacres.

Un passage de ce coq-à-l’âne bayonnais exprime ce rire violent tout en offrant un aperçu de la circulation contemporaine des écrits satiriques. Les auteurs sont ainsi non seulement pleinement conscients du phénomène auquel ils contribuent mais ils véhiculent la rumeur pour mettre en jeu le désaccord et la distorsion de la sphère publique18 :

Mais dy as tu vû un livret

que l’on ne tient pas trop secret

un chacun icy en apporte

ou est dépeinte en toute sorte

l’origine de ces Guysards

et toutes les ruzes et arts

par lesquels ont pillé la françe

quatre marchans de consçience

et bons catholiques Romains

l’ont dressé de leurs propres mains

pour la deffence de leur ville

il ne leur faut point d’autre étrille

on en rit bien en cette Cour

pour maintenant au temps qui court

qui a de l’argent fait grand chere

chez Catherine sa commere

elle vend tousjours de bon vin. (f. 13 vo-14 ro)

Le « livret » en question est peut-être le Bref discours et veritable des principales conjurations de ceux de la maison de Guyse, Contre le Roy & son Royaume, les Princes de son sang, & les Estats (1565). Quoi qu’il en soit, cet ouvrage « pas trop secret » fonctionne comme un exemple en miniature du coq-à-l’âne qui opère comme un secret semi-voilé. Même si les allusions deviennent plus obscures dans ce passage – qui sont les « quatre marchans de consçience », par exemple ? – la vision satirique de la cour n’y est que trop apparente. Ainsi Catherine de Médicis est-elle rabaissée au niveau d’une « commère » et le milieu curial apparaît plus généralement comme un endroit où l’on rit car on est risible. Le truisme « qui a de l’argent fait grand chere » contribue à cette vision de la cour comme ridicule. La présentation comique et ridicule, de la cour et de la reine en particulier, favorise la rhétorique protestante qui n’en est pas moins révolutionnaire et violente.

Coq-à-l’âne autour de la Saint-Barthélemy

Une série de coq-à-l’âne catholiques autour de la Saint-Barthélemy abordent aussi la violence sous un angle qui se veut comique, non pour la minimiser mais pour y inciter, car on tue plus facilement un adversaire risible. Comme J. Vignes a récemment identifié et étudié des « chansons à massacrer » catholiques19, associées et parfois signées par Christophe de Bordeaux, nous ne citerons qu’un exemple, le Coq à l’asne des huguenotz tuez & massacrez de 157220, avant de passer à d’autres coq-à-l’âne contemporains. Le texte de 1572 présente une vision à la fois sinistre et jubilatoire du massacre qui conclut :

Sus compaignons, que tous chascun soit content :

Chantons & rions d’autant.

Le bon temps nous vient revoir

Puis que Regnards, Tygres, Loups & Louveteaux

Servent de pontz et batteaux,

Pensez qu’il les faict bon voir21

Comme le note J. Vignes, les « pontz et batteaux » sont les protestants jetés dans la Seine. Le rire va de pair avec l’association entre les protestants et des animaux cauteleux ou féroces22 : il s’agit de déshumaniser l’ennemi pour tenter de justifier le massacre, car selon une autre formule de Simone Weil, lorsque l’on a « mis une catégorie d’êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n’est rien de plus naturel à l’homme que de tuer23 ». Le rire fait donc partie de l’extrême violence du texte :

Soyez huguenotz

A ceste foys si devotz

Car le Roy vous le commande,

Ne vous saignez point

S’en ai faict & je m’en ry. (v. 55-59)

L’ironie de proposer aux huguenots d’être « devots » et d’obéir au roi est manifeste. Surtout, l’auteur rit d’avoir fait saigner les protestants lors du massacre. Selon J. Vignes, « c’est la violence même, le massacre même, dans ses aspects les plus physiques, qui prêtent à rire24 ». L’association entre le rire et la déshumanisation de l’adversaire est omniprésente : « En riant se faut frotter / Le nez avec la mo[u]tarde25 » (v. 92-93). Certes, l’emploi d’images extraordinairement violentes, se trouvant déjà dans les coq-à-l’âne de Marot26, s’est maintenu dans d’autres écrits protestants, comme le coq-à-l’âne de Bayonne de 1565 dont il était question ci-dessus. Pourtant, l’auteur de ce Coq à l’asne des huguenotz tuez & massacrez franchit une limite car sa violence n’est plus guère une métaphore. Il tente « de transformer le massacre en une vaste blague. Le rire devient ici le meilleur allié de la barbarie27 ». Quoique l’auteur joue davantage sur l’incohérence du coq-à-l’âne que d’autres exemples contemporains, comme s’il voulait rivaliser avec son prédécesseur protestant dans un domaine rhétorique, c’est surtout cette association entre rire et brutalité qui est saillante.

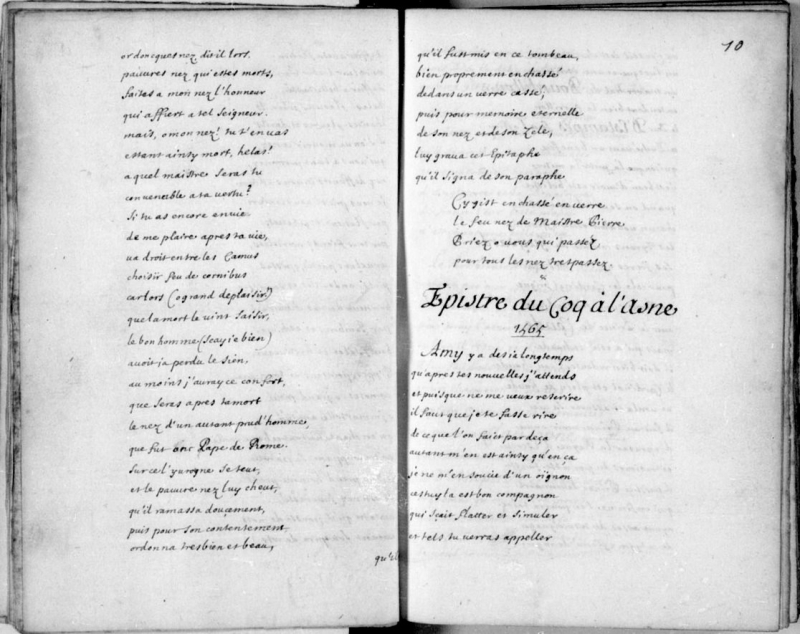

Un autre texte catholique, un « Coq à l’ane d’un Parisien » (1570 ?), semble être une célébration de la violence, mais de manière quelque peu plus subtile que le précédent. Il se trouve dans un recueil manuscrit de Philippe Harduin de Saint Jacques, docteur et doyen à la faculté de Médecine au xviie siècle, qui avait colligé un grand nombre de pièces du xvie siècle28. Un lecteur, peut-être Harduin de S. Jacques lui-même, a ajouté des notes marginales qui sont souvent difficilement lisibles mais qui sont visiblement censées expliciter certaines allusions (voir fig. 2). Or, ce coq-à-l’âne aborde les affaires du temps d’une manière enjouée, quoiqu’il s’agisse d’humour noir. Ainsi l’auteur propose-t-il une série de nouvelles commençant par :

Que la guerre j’allons avoer

Aus Huguenots, & qu’à noz portes

On y mettra gardes bien fortes,

Pour les empescher de sortir :

Puis aprez les ferons rôtir,

Bruler, noyer, pendre & défaire :

Ce qui ne sera sans affaire,

Car point ne le voudront souffrir,

Et ne veule[n]t encor’ mourir,

Tant ils ont l’ame de travers.

Fig. 2. Début de la première page du manuscrit « Coq à l’ane d’un Parisien » avec notes marginales, provenant du Recueil d’extraits rassemblés par Philippe Harduin de S. Jacques, [1570 ?], f. 123 ro.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, département des Manuscrits, Français 4897.

Ceci semble être une prédiction de la Saint-Barthélemy : dans sa conclusion l’auteur dit que son épître a deux ans d’avance sur le massacre : « Ecrit, si bien je m’en remembre, / Le siziéme jour de Settembre, / L’an Mil cinq cens soisante & dis ». De tels fantasmes violents dans les années qui précèdent le massacre semblent se trouver dans d’autres coq-à-l’âne catholiques29. Si la date est véritable, c’est encore une forte indication de la manière dont les coq-à-l’âne ont non seulement parlé de l’actualité mais ont aussi contribué aux conditions qui l’avaient créée. Effectivement, un truisme caractéristique du coq-à-l’âne (les huguenots ne veulent pas mourir) et l’ironie du dernier vers, qui rappelle les vers « Soyez huguenotz / A ceste foys si devotz » du coq-à-l’âne de 1572, dévoilent la même fonction du rire pour minimiser la violence. En outre, le langage de ce coq-à-l’âne imite le dialecte parisien (par exemple, « j’allons30 ») : ainsi le satiriste imite-t-il une voix du peuple qui normalise, elle aussi, la violence de ses propos tout en créant de la connivence avec son lectorat.

Le rire joue un rôle semblable un peu partout dans ce texte, par exemple dans le passage suivant :

D’autre chose bien je me ris,

C’ét que Monsieur de Villeroy,

Mettra la ville en tel arroy,

Que mil d’eus n’osera mot dire :

Car ils auront toujours du pire,

Par serment il nous l’a promis.

Ne sont ce pas les bons amis

Du Roy, que Messieurs de la Ville ? (f. 153 ro)

Il s’agit encore de Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1543-1617), secrétaire d’État à partir de 1567 et source d’un jeu de mots typique du coq-à-l’âne (« ville en tel arroy »). Nous ne savons pas s’il est question ou non d’une affaire du temps spécifique, mais de toute manière l’auteur associe le roi, Villeroy et les Parisiens d’un côté, et les protestants (« eus ») de l’autre ; s’il ne parle pas d’une « nouvelle » à proprement parler, il exprime néanmoins une attitude idéologique. Effectivement, tout au long du texte, l’auteur adopte un ton comique à la fois pour forger des liens avec un lectorat parisien et catholique, et pour menacer l’ennemi :

On verra bien un jeu plus beau,

Qui fera à beaucoup la nique.

O bel état de République,

Qui a été pendant les troubles !

Je n’eusse pas donné deus doubles

De tous les biens† de ces gens là. [† : Il entend des huguenots] (f. 153 vo)

Le comique sert donc comme moyen d’exprimer violence et intimidation d’une manière détournée quoiqu’explicitée dans l’annotation marginale. Rire des affaires du temps est le sine qua non d’un tel coq-à-l’âne et le principe même de sa production selon l’auteur dans sa conclusion :

A me répondre te semons,

Pour entendre de tes nouvelles,

Bonn’, mauvaises, laides & belles.

Il y a ja par trop lon tems,

Qu’en trégrand desyr j’en attens.

Puis quant me mettray à écrire,

Davantage te feray rire. (f. 154 ro)

Qu’elles soient bonnes ou mauvaises, on rit des nouvelles pour renforcer des liens avec ses alliés et pour déshumaniser l’adversaire. La prolifération des coq-à-l’âne est inscrite dans ces vers : ils sont aussi contagieux que le rire qu’ils sont censés exprimer et il n’existe pas de « nouvelles » auxquelles ils ne peuvent s’appliquer.

Un long « Coq à l’asne » (1575 ?) présente une riposte du point de vue « Politique » à ces polémiques catholiques. L’auteur y envisage la coexistence religieuse, proposée explicitement dans le couplet final : « Ergo, pour les conclusions / Y aura deux Religions31 ». Il aborde la Saint-Barthélemy avec une rime équivoque qui exprime un rire équivoque : « ce grand ravage / A esté commis à Paris, / Et certes cela n’est pas ris » (p. 94, v. 150-153). L’auteur rejette le rire mais, paradoxalement, il adopte en même temps la rhétorique comique du coq-à-l’âne marotique. Les rimes équivoques font partie de la pratique littéraire du coq-à-l’âne dès les premiers vers du premier coq-à-l’âne de Marot : « les Françoys ont parmy eulx / Tousjours des nations estranges. / Mais quoy ? nous ne povons estre anges, / C’est pour venir à l’equivoque32 ». La dette envers Marot est explicite dans ce texte de 157533. Il est question surtout d’adopter une position idéologique proche de celle de l’inventeur du genre à l’inverse des textes catholiques.

Parler du rire ou faire des jeux de mots révèle une appartenance à une tradition simultanément littéraire et politique, mais l’aspect poétique et comique est néanmoins secondaire par rapport à la polémique :

Sinon qu’on entende son dire,

Non pas que je me mette a rire

De ce singement de la Messe.

Mais je dy qu’il faut que l’on laisse

Dans ceste France l’Evangile.

Et si ne faut pas que l’on pille

Ainsi ses povres Huguenaux.

Veu que nous aurons tant de maux,

Si on donne une fois le choc.

Car aregnahc & ennoruoc,

Est que couronne changera34.

Comme ailleurs, le rire joue de la prétérition et déshumanise ses adversaires (« singement de la Messe »). La menace plane désormais sur l’autorité royale. L’inversion des mots est un moyen flagrant d’exprimer le renversement politique35. Il n’est plus guère question d’adopter le cryptage du coq-à-l’âne marotique.

Henri III et la Ligue

Comme pour la Saint-Barthélemy, les coq-à-l’âne autour d’Henri III et de la Ligue mériteraient des études à part. Dans les limites de cet article, il suffira de noter une continuité du ton comique et surtout satirique dans les coq-à-l’âne de la fin du xvie siècle avec une nouvelle dimension obscène lorsqu’il est question des mignons du roi. Par exemple, dans un « Asne au Coq » paru autour de 1580 ou 1581, le quadrupède éponyme demande au début « de tes nouvelles pour en rire / ou bien si tu n’oses m’escrire / puisque je n’ay de tes nouvelles / Je t’en veux compter des plus belles36 ». Or, la première nouvelle n’est guère comique mais prolonge la menace de violence observée ci-dessus : « On a fait marcher une armée / […] pour secourir Cambray / si ce que l’on en dit est vray / Il y a en aura de surpris / et seront traittez a tel prix / que le jour St Barthelemy37 ». François d’Anjou menait une armée en 1580-1581 pour prendre Cambrai des forces espagnoles le 18 août 1581, ce qui permet de dater approximativement ce texte. Vers la fin, l’auteur déclare simultanément que « nous voyons de vices / Infames regner a la Cour / a un faux bruit chacun y court » et que

le monde s’en va a l’empire

Il a bien appresté a rire

Le doux seigneur d’Orsonvillier

Estant si mauvais escuyer

il ne devoit monter sans selle38 (f. 41 vo-42 ro).

De cette manière, le coq-à-l’âne passe des affaires nationales et internationales aux cancans de la cour – la condamnation du « faux bruit » est un moyen détourné d’en parler. Le potin en question aurait sans doute été compréhensible pour un lecteur contemporain averti, mais reste obscur pour nous.

Fig. 3. Première page du manuscrit « Coq a L’asne. 1585 », extrait du Recueil de pièces fugitives sur divers personnages du temps de Charles IX, et analyse de divers ouvrages du xviie siècle, ms., f. 63 ro.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, département des Manuscrits, Français 25567.

L’usage des coq-à-l’âne pour divulguer les bruits qui couraient atteint son apogée dans les satires contre Henri III et ses mignons, de la part des ligueurs. Un long « Coq a L’Asne39 » ligueur de 1585 (fig. 3) est typique de cet usage : l’auteur se moque de « frere Henry Capuchin » (f. 63 vo) et prend le célèbre favori du roi, Épernon (1554-1642), comme cible privilégiée40 :

Espernon a presté la fesse

Ainsy que tout le monde dit,

aussi est il en grand credit

Comme le second de la france

toutesfois jay bonne esperance

que son caquet rabbaissera

Et que lon le dechassera

si la ligue fait son affaire. (f. 64 vo)

Il est bien connu que l’homophobie et l’obscénité sont caractéristiques de ces satires qui se multipliaient et se disséminaient à la cour et à Paris plus largement41. Plus rien n’est caché, on se moque des individus nommés directement (les noms propres sont nombreux), comme en ce qui concerne Épernon encore :

Le Duc d’Espernon n’a qu’un vice

Il est trop vaillant en gascon

Il fait comme dit le dicton

de cuyr d’autre large courroye42,

cest pourquoy tout le monde ploye

sous le pouvoir dont je me ris. (f. 73 ro)

Les expressions proverbiales parfois détournées étaient une des ressources rhétoriques du coq-à-l’âne marotique. Or, dans ce contexte, les proverbes contribuent à l’impression d’une prétendue sagesse populaire en faveur du point de vue de l’auteur. Un autre texte ligueur, le Coq à l’asne et chanson […] Où sont contenus plusieurs beaux Equivoques & proverbes de 1590, développe cette fonction rhétorique des locutions. Pour revenir à Épernon, sa retraite à Saint-Germain-en-Laye en mai 1585 pour se guérir d’un « chancre » était une affaire du temps notoire43. C’était l’occasion pour les satiristes d’insinuer qu’il s’agissait de la syphilis : « Mais le bruit est en cette ville / que son chancre est contagieux44 » et, dans un autre coq-à-l’âne de la même année, « Le Chancre luy mange la joüe / Cependant qu’ainsi je me joue45 ». Le coq-à-l’âne est encore un moyen privilégié de combiner rumeur et humour.

Il existe aussi des coq-à-l’âne contre la Ligue, y compris ceux colligés par L’Estoile, comme Du coq à l’asne : Sur les Tragœdies de France. Arnaud, à Thony de 1589, qui adopte un ton comique dès les premiers vers :

Thoni, pour te donner plaisir,

Je te veux compter à loisir

Ce que j’ai appris de la Ligue.

Tout va, tout court, tout bruict, tout brigue46.

Les affaires de la Ligue et de la cour sont certes dérisoires et la satire est explicite : « C’est une grand devotion / Qu’un massacre à la Catholique » (ibid.) est caractéristique de ce type de règlement de compte rhétorique.

Étant donné que la satire contre la Ligue est bien connue47, il est sans doute plus intéressant d’étudier brièvement deux autres coq-à-l’âne ligueurs issus respectivement de Lyon et de Rouen. Le premier, Les Plaisants Devis en forme de coq a l’asne de 1589, fait partie d’une série de textes (1560-1610) par les « Supposts du Seigneur de la Coquille », une société joyeuse associée aux imprimeurs lyonnais48. Le texte a la forme d’une sottie qui rend ainsi explicite une polyphonie qui restait implicite ailleurs, mais l’emploi du terme coq-à-l’âne dans son titre ne relève pas du hasard. Les « supposts » se rallient à la Ligue qui dominait Lyon à cette époque49. En outre, dans ses derniers vers, l’un d’eux insiste sur l’idée qu’il y a toujours matière à rire des affaires du temps :

LE SECOND

Le temps n’est pas guere commode

Maintenant pour rire et gaudir.

LE TROISIÈME

Si se faut-il regaillardir

Puisque nous en avons licence :

Sus donc, trompettes, qu’on s’avance ! (ibid., p. 524)

La « licence » est non seulement celle d’une société joyeuse mais aussi celle de la forme même du coq-à-l’âne, ce qui explique sa présence exceptionnelle dans le titre de cette pièce. Pourtant, il y a une reconnaissance que le rire est désormais plus difficile, qu’il faut le forcer.

Un « Coq à l’asne fort recreatif sur le siege & deslivrance de Rouen » de 1592 s’efforce également de rire des affaires du temps d’un point de vue ligueur. C’est la seconde partie d’un Discours veritable de ce qui s’est fait et passé durant le siege de Roüen […] Avec un cocq à l’asne sur ce qui c’est [sic] passé audict siege50. Le siège de Rouen par Henri de Navarre en novembre 1591-mai 1592 fut une victoire à la Pyrrhus pour les catholiques ligueurs rouennais51. Cependant, l’auteur entreprend d’adopter un ton semblable au Coq à l’asne des huguenotz tuez & massacrez, trouvant du plaisir dans le conflit : « avons nous pas de l’esbat / De voir fuyr noz Atheistes ? » (p. 17), et rêvant de « passe[r] par le trenchant / Les traistres » (p. 18). L’auteur reconnaît néanmoins que les ligueurs seront du côté des perdants en fin de compte, mais qu’il faut toujours en rire : « N’est ce pas un fort plaisant jeu / De courre de peur de mourir » (p. 20). C’est un rire de défi et de résistance de la part de l’auteur ligueur, qui s’exprime aussi dans une lapalissade paradoxalement significative :

Celuy qui mourra aujourd’huy

Ne soupera demain au soir

Lavez voz mains venez vous seoir

Car voilà le rost qui se gaste (p. 21).

Ce carpe diem est une reconnaissance du changement d’ordre politique et religieux. Selon le catalogue de la BnF, ce texte fut imprimé à Rouen, à Paris, et à Lyon, c’est-à-dire dans les centres de la Ligue ; il s’agit donc d’une pièce de propagande assez tardive et pratiquement tragicomique.

Coq-à-l’âne au début du xviie siècle

Il semble que la production des coq-à-l’âne se soit quelque peu tarie lors du règne d’Henri IV pour resurgir lors de la régence de Marie de Médicis, sans doute parce que la victoire du roi calmait quelque peu les tensions. Un « Coq à l’asne » manuscrit préservé dans le célèbre recueil de Valentin Conrart (1603-1675) fait cependant exception52. L’auteur imagine, par exemple, le retour de Catherine de Médicis (« nostre grand Mere Catin ») : « Je croy qu’elle creveroit dire / Voyant regner le Navarrois / La Ligue rendre les abois » (p. 761). Or, après la fin des guerres de Religion, il est plutôt question de « quel bruit il court » (p. 757) à la cour que du conflit religieux. Comme ailleurs, le coq-à-l’âne est aussi un mémorial, et on parle toujours d’Épernon sous un angle moqueur :

Sang goy ce grand Duc d’Espernon

A qui ne restoit que le nom

Qu’il ne fust un des Roys de France

Si faut il faire difference

Entre le maistre & le vallet

Entre l’Evecque & le mullet

Cousins Germains en asnerie

Impossible est que l’on n’en rie

Du Tricquetrac des Courtisans (p. 758)

Ainsi les médisances concernant la sphère intime, qui font toujours partie du coq-à-l’âne, persistent. Il existe un lien étroit entre de tels commérages et le coq-à-l’âne car il est question du passage entre la vie privée et les « affaires du temps » publiques. Il existe donc plusieurs « actualités » : le coq-à-l’âne est un moyen privilégié de s’exprimer sur l’incohérence sociale, sans doute à différents niveaux de lisibilité selon sa connaissance des affaires du temps. Un imprimé, Le Coq à l’asne envoyé de la cour de 1622, incarne cette combinaison des « affaires » de la cour d’un côté et des questions politiques et religieuses de l’autre. On y trouve par exemple l’allusion suivante :

Non la Marquise de Montlor

A son mary ne fait point tor

D’aimer le jeu du reversy53.

L’identification précise de Jean-Baptiste d’Ornano, marquis de Montlaur (1581-1626), précepteur de Gaston d’Orléans, soulève d’autres questions : s’agit-il d’un règlement de compte par voie de misogynie ? Sans doute cette référence fait-elle partie d’une présentation satirique, voire satyrique, de la cour, comme nous le voyons quelques vers plus loin dans une allusion bien plus élusive :

Deux chapeaux rouges ont bon temps,

L’un c’est [sic] fait en ce doux printemps

Le Priape des Tuilleries (?) :

L’autre en a perdu la vie. (ibid., p. 6)

L’effet de connivence créé par de tels potins de la cour incluait certains lecteurs tout en excluant d’autres. Il y a une mise en scène de la rumeur à la cour :

Je vis l’autre jour un mausade

[…] Il s’en vint me dire tout bas,

Porchere ? Tu ne le sçais pas

Je veux te dire une nouvelle

Sur le travers d’une escabelle,

A genoux sur un tabouret

Que la Comtesse de Moret

Des quinze-vingts est revenue (ibid., p. 7)

Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret (1588-1651), était une célèbre maîtresse d’Henri IV mais la « nouvelle » exacte reste obscure. Pourtant, ce coq-à-l’âne ne néglige pas totalement d’autres affaires du temps, car il est question du blocus de La Rochelle en 1622 (« On veut Messieurs les Rochelois, / Vous supplier à ceste fois », ibid., p. 8) – le conflit religieux est réglé laconiquement : « La mode n’est plus croyez moy / D’estre Huguenot » (ibid.)

Un dernier exemple de coq-à-l’âne imprimé, un Pasquin ou coq-à-l’asne de cour de 1616, professe le rire en même temps que l’incohérence. Ainsi lit-on vers le début :

Pardieu c’est dequoy je me ris,

A propos des gens de Cocaigne,

Voilà ceste grande montagne

Qui n’enfanta qu’une souris54.

Or sus courage favoris,

Les armes craignent les quenouilles […]55.

L’auteur insiste sur l’insignifiance du discours pour mieux s’exprimer sur des questions délicates. Autrement dit, étaler le rire dans un tel pamphlet anonyme autorise des commentaires qui seraient sans doute inacceptables dans d’autres contextes. Pourtant, ce coq-à-l’âne fait partie d’une vaste production de pamphlets publiés lors de la régence56. Or, même si l’auteur ne cache pas sa position idéologique – « Reigne de femme & d’enfans / N’engendra que chose sinistre » (p. 5) – ce Pasquin trahit une nouvelle angoisse, du moins pour cet auteur de coq-à-l’âne, concernant la censure. Ainsi « Gueridon », le soi-disant auteur de nombreux pamphlets, « est le seul homme sur la terre / Qui puisse parler librement57 ». Effectivement, des tentatives de contrôle concernant ce qu’il s’imprimait étaient faites cette même année 161658. L’auteur revient sur cette question, exprimant une nostalgie pour un temps où il y avait plus de liberté d’expression :

Aussi tout le monde discourt

De ceste liberté de vivre,

Les crocheteurs en font un livre

Des plus beaux vers de Gueridon :

En fin tout est à l’abandon,

Si le Dieu n’y met remedie (Pasquin, op. cit., p. 14)

Ainsi ce Pasquin parle-t-il de la difficulté de s’exprimer ouvertement dans une mise en scène du contrôle croissant des imprimés. Cette représentation est parfois une mise en abyme de la prolifération de pamphlets et de pasquins59 :

Nos gens d’Estat sont en cholere

Contre les faiseurs de Pasquins,

Ils ne passent pas en coquins,

Puis qu’ils prennent à tout usage :

La fortune fait bon visage

A celuy qui se sert du temps (Pasquin, op. cit., p. 7)

Or, ce coq-à-l’âne souligne un aspect évident mais néanmoins remarquable concernant cette pratique littéraire. Pendant des décennies, les auteurs ont profité de la souplesse et de la liberté inhérente au genre inventé par Marot. Quelle que soit la position idéologique adoptée, on s’est « serv[i] du temps » sans doute pour faire des profits économiques et surtout pour « parler librement ». Le rire ou du moins une présentation qui se veut badine permet une liberté d’expression. C’est l’envers de la conclusion des Plaisants devis en forme de coq a l’asne de 1589 (« se faut-il regaillardir, / Puisque nous en avons licence60 »).

Évidemment, le rire joue un rôle primordial dans les coq-à-l’âne, mais il s’agit d’un rire ambivalent sinon polyvalent. Il serait hasardeux de tirer des conclusions trop définitives des exemples analysés ci-dessus, qui ne représentent qu’une modeste proportion de la production de coq-à-l’âne pendant les guerres de Religion et au-delà. Il est néanmoins évident que le genre se prête à des représentations des affaires du temps qui sont également des interventions dans un discours public extrêmement chargé et troublé. Il reste peu de l’expression enjouée de l’échange entre amis des premiers coq-à-l’âne de Marot et de Jamet, qui faisaient partie d’une tentative de réforme évangélique par voie d’un discours incohérent, pour parodier un ordre et en suggérer un autre. Le durcissement du conflit correspond à un durcissement du rire, que ce soit un rire de défi ou de violence. Certes « rire est le propre de l’homme » comme disait Rabelais au début de Gargantua (1534), mais c’est aussi le propre de l’homme de torturer et de massacrer ; les coq-à-l’âne en portent témoignage. Le rire polyvalent, joint à la confusion voulue des coq-à-l’âne, présente des modes d’accès paradoxalement précis aux affaires du temps passé, et cela malgré les difficultés de compréhension qu’ils posent en raison de leur historicité.

![Fig. 2. Début de la première page du manuscrit « Coq à l’ane d’un Parisien » avec notes marginales, provenant du Recueil d’extraits rassemblés par Philippe Harduin de S. Jacques, [1570 ?], f. 123 ro.](docannexe/image/684/img-2-small800.jpeg)