En 2020, l'économie mondiale connaîtrait une récession de 4,4 %, après la croissance de 2,8 % enregistrée en 2019. En Afrique, le taux de croissance économique se situerait à -3,0 % en 2020, après 3,2 % en 2019, sa première récession depuis plus de 25 ans. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ce taux ralentirait à 0,7 % en 2020 contre 5,8 % en 20191. Pourtant, les pays de cette zone d’Afrique connaissent des mutations de l’ensemble de leurs modes d’organisation politiques, économiques et sociales. La mise en œuvre des réformes structurantes repose sur un ensemble des règles juridiques.

Ces règles juridiques constituent le droit. Le droit permet la résolution des conflits opposant les rapports humains. En Afrique, chaque système de droit a une origine légale. La mise en œuvre du droit qui favorise l’essor économique et social dépend pour la plupart de l’origine légale ou juridique de chaque pays. Cela pourrait donner lieu à une étude des conséquences économiques du droit.

En effet, l’étude du droit ou des effets économiques des règles juridiques est l’un des champs de l’analyse économique2. Cette préoccupation est défendue par un groupe de quatre auteurs3. Elle a connu, encore aujourd’hui, un vif regain d’intérêt4.

La théorie économique a montré l’impact positif du développement financier sur la croissance économique5. Cela sous-entend la réunion de conditions favorables à l’exécution efficace des contrats, gage de développement et de croissance durable6. Ces conditions sont plus ou moins réunies dans les pays industrialisés au point où la théorie économique dominante n’en faisant pas cas jusqu’au début des années 80.

À ce titre, la littérature offre une gamme d’études sur la relation finance et croissance. Cependant, rares sont les études qui se sont consacrées à la prise en compte de la dimension droit ou des règles juridiques dans la relation habituelle finance et croissance. Plus spécifiquement, la prise en compte d’une quantification du droit a été occultée dans les travaux existants. Ces derniers ont plutôt considéré le droit comme variable instrumentale ou variable binaire : soit 1 pour common law et 0 pour civil law. C’est le cas de Eggoh en 2010. Que ce soit en Afrique en général, et dans l’UEMOA en particulier. Pourtant, l’UEMOA est un des maillons incontournables de l’espace économique francophone.

Ce thème renvoie à la notion de gouvernance qui devrait occuper une place importante dans les documents de politiques socioéconomiques mais aussi dans le cadre du financement de ces économies par les bailleurs occidentaux. La qualité de la gouvernance est souvent mise en avant pour permettre, entre autres, d’attirer les financements et investissements extérieurs. D’ailleurs, chaque année un classement international est fait par le rapport doing business pour apprécier l’environnement des affaires dans les pays y compris en développement.

L’importance du rôle du droit de la propriété et du droit des contrats a été prouvée par la littérature dans le fonctionnement des économies de marché. Ce sont ces deux dimensions du droit qui retiennent plus notre attention de ce travail. Au point où la théorie économique de ces dernières décennies en fait cas. Mais l’une des questions qui reste sans une réponse précise au sein des économistes est la complexité de la modélisation des questions juridiques ou règles légales.

Cette situation s’explique par les nombreuses difficultés que rencontrent les auteurs dans cette approche économétrique qui consiste à une quantification des règles légales. Cela se justifie par la rareté des travaux des économistes en la matière. En effet, les difficultés récurrentes amènent les économistes à ignorer cette dimension dans l’analyse économique.

Cependant, il est encore admis aujourd’hui que, la problématique de la qualité du rôle du droit ou des règles juridiques est d’actualité. Elle se trouve au cœur de la politique économique des États. De même, il est établi que le rôle du droit est considérable dans le processus de développement économique. Cela peut s’expliquer par le fait que, pratiquement, ce sont les règles légales qui régissent et encadrent bon nombre de transactions économiques et financières.

Cela se trouve bien justifié. En effet, en matière juridique, la responsabilité des parties au contrat est engagée durant la période d’exécution du contrat et même au-delà, car produisant ses effets entre cocontractants. Ce qui suppose que l’ensemble des lois et règlements sur lesquels repose les contrats, constitue parfois des contraintes pour les co-contractants. Ainsi, « Chaque changement de dispositif est alors appréhendé à l’aune de ses répercussions (" frein " ou " levier ", " contrainte " ou " protection ") sur l’organisation des firmes et des marchés »7.

Cette réalité cadre avec les nouvelles orientations de l’analyse économique du droit. Ces dernières se penchent sur la comparaison des principaux systèmes juridiques sous l’angle de leur capacité à soutenir l’activité économique et la croissance. Le rôle du droit dans le processus de la croissance dans l’UEMOA s’appréhende ici par le canal de la finance.

Ainsi, quels sont les effets du « droit et finance » sur la croissance économique dans l’UEMOA ? En d’autres termes, comment les règles juridiques influencent – elles la finance et par ricochet la croissance économique dans l’UEMOA ?

Cette question est motivée car l’UEMOA8 regroupe des pays qui ont en commun : (i) une histoire coloniale (ces pays sont tous des ex-colonies françaises) ; (ii) un héritage juridique (ces pays ont pour référence le code civil français et la civil law comme leur origine légale qui repose sur un texte écrit et caractérisé par une forte codification) ; (iii) une langue (ces pays ont le français comme langue officielle) ; (iv) une monnaie (ces pays ont le franc CFA comme monnaie unique).

L’objet du présent article est d’analyser les effets économiques du droit-finance sur la croissance économique9 des pays de l’Union et des perspectives susceptibles d’offrir plus de visibilité à cet espace économique francophone. Cela s’intègre dans la droite ligne des débats sur la « valeur économique de la langue française » qui ont occupé, et occupent encore, une place importante dans l’arène politique et économique.10 Cependant, les recherches scientifiques sur l’espace économique francophone qui se focalisent sur la dimension quantification du droit dans l’étude habituelle de la relation finance-croissance, quant à elles, restent encore plutôt rares.

La présente étude spécifique sur l’espace économique francophone UEMOA vient donc combler un vide scientifique dans cette zone. Elle ouvre également la piste à d’autres travaux futurs. Elle se veut contributive à la prise en compte de la question du droit, pendant longtemps occultée, dans une floraison de travaux scientifiques qui se sont uniquement focalisés sur la relation développement financier et croissance économique car les règles juridiques constituent les soubassements de la finance.

Une approche comparative avec trois pays 11de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) non membres de l’UEMOA et d’origine légale common law est envisagée dans cette étude. Cela permet de montrer les éventuelles perspectives pour l’espace économique francophone dans cette région d’Afrique à forte potentialités économiques. Ces trois pays ont en commun une histoire coloniale (anglaise), un héritage juridique (d’origine légale common law). La common law repose sur la règle du précédent, la jurisprudence.

Par souci de simplification, il est retenu dans cet article les notions de droit et de finance qui renvoient respectivement aux notions de système juridique (civil law et common law) et de système financier. L’approfondissement de la question du développement financier n’est pas notre priorité. Par contre, le droit dans la présente étude se rapporte au droit de la propriété et des contrats en référence aux travaux de La Porta et al.12

Le présent article est organisé comme suit : la première section introduit, la deuxième section présente une revue de littérature théorique et empirique sur le rôle du droit et de la finance dans la croissance économique ; la troisième section explicite la méthodologie adoptée ; la quatrième section présente et analyse les résultats obtenus ; la dernière section conclut.

I. Lien entre droit, finance et croissance économique

La littérature sur le droit, la finance et la croissance montre l’existence d’un faisceau d’indices impliquant une relation entre d’une part la finance (ou le système financier) et la croissance, et d’autre part, le droit (ou système juridique) et la croissance par le canal de la finance. Ce débat est loin d’être clos. Les nombreuses critiques qui ont pu être faites n’ont la plupart du temps pas conduit à l’abandon de ce type de travail, mais au contraire à son prolongement et à son approfondissement.

Toutefois, la présente revue de littérature se focalise plus sur la prise en compte de la question du droit, pendant longtemps occultée dans les nombreuses études de la relation développement financier et croissance économique car les règles juridiques déterminent et encadre l’activité financière.

I.1. Relation entre finance et croissance économique

La littérature renseigne sur l’importance du rôle de la finance dans la transmission du droit à la croissance. Une analyse approfondie des différents travaux conduit à les regrouper dans trois considérations : relation positive, relation négative et relation conditionnée.

La première considération est celle qui établit une relation positive entre le développement financier et la croissance économique. Certains auteurs donnent une explication du processus par lequel se produit la finance en général ou le développement financier. Primo, une accumulation des actifs financiers ; secundo, une augmentation de la gamme des instruments financiers ; tertio, une amélioration de l'efficacité et de la concurrence dans le secteur financier et quarto, un accroissement de l'accès de la population aux services financiers13.

Plusieurs modèles théoriques de croissance endogène ont intégré dans leur approche le développement financier14. Le point de convergence est qu’ils ont mis en évidence les canaux par lesquels la finance affecte la croissance.

On retrouve dans un autre registre une floraison de littérature. Elle prend en compte les travaux initiaux, ceux l’ayant prolongée et ceux qui l’ont approfondie15. Cette thèse défend l'idée que le développement du système financier, qui comprend un marché boursier et l'intermédiation, contribue à la croissance économique globale d'un pays alors que dans les années 90, des chercheurs ont renforcé ce point de vue en présentant des preuves empiriques à l'appui au niveau national.

La deuxième considération est celle qui établit une relation négative entre la finance et le développement des activités économiques croissance économique. En effet, certains auteurs estiment que les intermédiaires financiers jouent un rôle déterminant dans le déclenchement de l’instabilité financière, puisqu’en leur absence, la détresse financière des agents qui enregistrent une baisse de leur revenu ne se transmet pas au reste de l’économie16.

La troisième considération est celle qui établit une relation conditionnée entre la finance et la croissance économique17. En effet, certains auteurs ont prouvé que l’impact du développement financier sur la croissance économique est conditionné par l’environnement économique, financier et institutionnel. D’autres ont montré que la relation entre la finance et la croissance dépend du stade de développement économique. Il considère que c'est le développement financier qui induit le développement économique.

Dans la même logique, ils ont montré que l’effet de la finance sur la sphère économique dépend du niveau de développement financier atteint. Ces auteurs considèrent qu’il existe un niveau de développement financier au-delà duquel la finance a un effet sur la croissance. Ainsi, l’effet sur la croissance dépendrait du niveau du développement financier atteint. Cela peut ne pas être significatif. Pris dans ce sens, le lien entre développement financier et croissance ne peut être perceptible que dans les économies dont le système financier a atteint au moins un niveau de développement requis.

Dans un autre registre, d’autres trouvent que la relation entre finance et croissance évolue dans le sens inverse. Cela dépendrait du niveau de la qualité institutionnelle Ces auteurs se sont fondés sur un modèle de croissance endogène. Ainsi à partir d’un certain niveau, la relation peut être positive, comme négative. Considéré comme tel, l’effet du développement financier est donc favorable à la croissance lorsque les institutions sont saines alors que cette corrélation disparaîtrait dans les pays à contexte institutionnel dégradé.

La relation positive entre développement financier et croissance économique est encore d’actualité18. Même si certains reconnaissent et y mettent des réserves, d’autres par contre prolongent cette thèse et l’approfondissent19. Toutefois l’effet de la finance sur la croissance varie selon les niveaux de développement.

Dans les pays développés, les marchés financiers jouent un rôle très important dans l’allocation des ressources et contribuent souvent plus que les banques dans l’accroissement de l’activité économique. Ces pays se caractérisent aussi par le développement du cadre juridique et réglementaire et d’une bonne pratique des normes comptables.

En revanche, les systèmes financiers des pays en développement en général et ceux de l’UEMOA en particulier se caractérisent par une prédominance des banques malgré l’essor et le développement récent des marchés financiers. Dans ces pays, le développement financier n’a pas forcement contribué à la croissance économique pour plusieurs raisons, notamment la nature et l’orientation du crédit distribué, la concentration bancaire, le niveau élevé des taux d’intérêt. À cela s’ajoute la faiblesse des dispositifs institutionnels, comptables, réglementaires et prudentiels.

Les développements ci-dessus montrent l’importance du rôle de la finance dans le processus de la croissance économique. Toutefois, bon nombre de travaux portent sur la relation entre le droit et la croissance économique. La plupart d’entre eux s’accordent sur l’influence du droit ou des systèmes juridiques sur la croissance économique par le canal financier.

I.2. Le droit, un déterminant de la croissance économique

La théorie économique a connu une mutation remarquable en 1998, à la suite de la publication de l’article intitulé « law and finance » par La Porta et al. Les travaux initiés par ces auteurs ont donné lieu, à une littérature sur la question du rôle du droit et de la finance dans la croissance économique et le développement des nations. Contrairement à l’analyse économique du droit traditionnelle, ils ont introduit une nouvelle dimension, à la fois plus empirique et plus macroéconomique20.

Cette nouvelle dimension se justifie, d’une part, par le fait qu’il est possible aujourd’hui de quantifier les règles de droit, puis, d’autre part de faire des comparaisons internationales. Ainsi, les travaux initiaux de ces auteurs et leurs prolongements ont permis de comprendre l’effet de règles de droit sur le système financier et la croissance économique des pays. Ils ont également permis de proposer de nouveaux champs d’application de l’analyse économique du droit et ainsi de mieux appréhender les effets économiques du droit.

C’est dans cette logique que Deffains et Musy affirment que « le droit est donc l’instrument de la politique économique et sociale et reflète de façon plus importante les éléments idéologiques, politiques et philosophiques sur la façon dont la vie de la cité devrait être organisée » 21. L’intervention de l’État se justifie donc pour assurer la régulation des marchés financiers, où les idéologies et les visions concurrentes de ce qu’est un système financier efficace et juste sont nombreuses.

Ainsi la relation entre le droit et l’économie est devenue plus explicite et moins paisible au XXe siècle. Cette situation s’est renforcée avec l’émergence de règles juridiques qui s’appliquent de façon spécifique à l’économie. Cela a donné lieu à des règles de droit public instituant le contrôle étatique sur l’économie. Ce qui favorise ainsi l’avènement de l’économie administrée. Ainsi, l’économie dirigée ou planifiée - à l’extrême de l’économie marxiste – a permis aux juristes de concentrer leur réflexion sur l’appréhension des phénomènes économiques par le droit.

Un regain du débat sur la relation ou le lien entre le droit, la finance et la croissance a refait surface encore aujourd’hui avec l’émergence du droit de la régulation, qui met en œuvre, par des mécanismes originaux, des règles de droit visant à l’ouverture au marché des structures nées de l’économie historiquement étatisée. C’est donc un droit à finalité économique.

La théorie économique des droits de propriété est une branche de l’analyse économique du droit qui privilégie l’étude des conséquences économiques des droits de propriété. Elle se propose donc d’en apporter des explications. L’article 544 du code civil dispose, d’une part, par les lois et règlements que « la propriété est le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Autrement dit, le droit de jouir et de disposer d’un bien de façon totale, confère à son bénéficiaire d’être propriétaire de ce bien. Ce privilège d’être propriétaire du bien confère donc le droit de propriété.

Ce droit est néanmoins entouré par un ensemble de règles fixées par la loi. Dans cette logique, l’accès universel au droit de propriété est une nécessité politique, économique et sociale pour les pays en développement. Cela est d’autant plus reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. Suivant ce texte, le droit de la propriété est aujourd’hui considéré comme l’un des droits fondamentaux du genre humain.

La réflexion d’économistes ces dernières décennies sur la problématique du doit s’est beaucoup plus orientée dans le champ macroéconomique. L’approche « institution » est beaucoup plus envisagée. Que les institutions soient politiques ou juridiques, les théories de la croissance les ont progressivement intégrées à l’analyse économique. Ces théories visent à appréhender les institutions à travers un ensemble de contraintes qu’elles considèrent plus ou moins formelles car pesant sur les interactions économiques, politiques et sociales. La qualité des systèmes juridiques, dans la littérature macroéconomique contemporaine, est mesurée par des indicateurs empiriques. Ces derniers deviennent de plus en plus déterminants dans le processus de la croissance. L’un des apports majeurs de la littérature développée après l’article fondateur 22a été d’affiner progressivement les raisons pour lesquelles le droit pouvait jouer un rôle macroéconomique d’importance. Parmi celles-ci, le canal financier est celui qui a été le plus étudié.

La littérature montre une série de travaux qui ont étudié d’une part, la relation entre droit et finance, et d’autre part, les effets du droit et de la finance sur la croissance économique. Le canal financier est celui utilisé par bon nombre de ces travaux. Que ce soit les travaux fondateurs de ces mêmes auteurs ou que ce soit ceux qui ont suivis23. Les résultats de certains travaux révèlent une relation positive plus ou moins directe tandis que d’autres montrent une relation plus ou moins non directe.

Deux courants de littérature connexe sur la relation entre le droit, la finance et la croissance sont apparus dans le domaine de l'économie financière. Leurs effets sur certains domaines de la recherche financière ont été significatifs.

La première thèse initialement défendue est celle connue sous le nom de « Law and Finance »24. Cette catégorie de la littérature sur le droit et la finance établit un lien entre les origines légales des pays et : (i) les différences en matière de gouvernance d'entreprise, (ii) de protection des investisseurs25, et, (iii) de marchés extérieurs. En effet, ces auteurs partent d'une proposition standard contenue dans le droit des sociétés. Cette analyse été également approfondie26. Cette proposition stipule que la protection légale des investisseurs extérieurs limite l'étendue de l'expropriation de ces investisseurs par les initiés de la société, ce qui favorise le développement financier.

Ces auteurs différencient les pays par leurs systèmes juridiques en vigueur. Ces derniers sont dérivés de ceux de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne et de la Scandinavie. Ils constatent que ceux de common law (droit commun) anglais et de civil law (droit civil) français se situent aux extrêmes. Considéré comme tel, le premier (ou le second) groupe de pays offre une meilleure protection juridique (ou la plus faible) aux investisseurs. De même, dans ce groupe, la propriété des sociétés cotées en bourse est dispersée (ou concentrée), et les marchés de capitaux sont plus forts et plus larges (ou plus faibles et plus étroits). Dans leur approche, Ils constatent également que les entreprises des pays qui offrent une meilleure protection aux investisseurs ont tendance à utiliser les marchés de capitaux externes pour lever des fonds.

La deuxième catégorie de littérature examine s'il existe un lien entre le droit, la finance et la croissance économique. Sur la base de mesures similaires des systèmes juridiques utilisées dans « law and Finance ». Il en résulte que l'environnement juridique contribue à la croissance de l'intermédiation financière, qui à son tour stimule la croissance économique globale. Au niveau de l'entreprise, le constat est que dans les pays dotés de systèmes juridiques plus efficaces, une plus grande proportion d'entreprises s’appuie davantage sur les marchés extérieurs pour le financement à long terme, ce qui contribue à une croissance plus élevée des entreprises par rapport au taux de croissance calculé sur la base du financement interne et du crédit à court terme uniquement.

Les travaux initiaux des tenants de la thèse « Law and Finance », et ceux, qui s’inscrivent dans une logique de son prolongement et/ou de son approfondissement se sont plus concentrés sur le cas des pays développés. Ils ont permis de comprendre l’effet des règles légales sur la finance et la croissance économique dans ces pays. « Ils ont également permis de proposer de nouveaux champs d’application de l’analyse économique du droit et ainsi de mieux appréhender les effets des règles de droit »27. Cependant, rares sont les études qui se sont consacrées à la dimension droit-finance et croissance en Afrique en général et dans les pays de l’UEMOA en particulier.

En Afrique subsaharienne, certains groupes de pays, du fait des réalités historiques sont dans des unions d’intérêt économique ou monétaire telles que l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Les pays de l'UEMOA sont des ex-colonies de pays de tradition latine, exclusivement d'origine légale française jusqu'en 1997 où la Guinée-Bissau, ex-colonie portugaise, a adhéré à l'Union. Ainsi, certains auteurs analysent les approches institutionnelles de la conquête coloniale européenne. Selon ces auteurs, dans les colonies de peuplement, les lois et institutions transplantées étaient les mêmes que celles des pays colonisateurs, et l'accent était mis sur la protection des droits de propriété.

Par contre, dans les colonies d'extraction, comme ceux de l'UEMOA explicitement mentionnés par ces auteurs, la protection de la propriété privée et les contre-pouvoirs nécessaires pour réduire l'expropriation étaient relégués au second plan. Ces pays cumuleraient trois handicaps : l'origine légale latine favorise moins que l'origine légale anglo-saxonne, la mise à jour automatique des lois (vue statique), la faible protection dans les colonies d'extraction (vue coloniale) et la faible possibilité d'adaptation de la loi héritée à cause de la lourdeur du formalisme nécessaire et des moyens économiques et institutionnels très limités (vue dynamique). Cette situation s’observe également dans les autres pays de cette région.

II. limites et prolongements de la relation droit-finance et la croissance économique

La littérature renseigne sur une gamme de travaux empiriques qui ont permis d’analyser la relation entre droit-finance et croissance économique. Pour bon nombre d’auteurs, la relation entre droit-finance et croissance économique est un lien linéaire, significatif et positif. Toutefois, il est apparu que cette première vision n’est pas la règle générale tant du point de vue empirique. Malgré les quelques critiques qui ont pu être faites, elles n’ont pas conduit à son abandon, mais au contraire à son prolongement et à son approfondissement.

II.1. Les limites

La floraison de littérature développée dans les sections précédentes montre l’importance la relation entre droit-finance et croissance économique. Pour bon nombre d’auteurs, ce lien est linéaire, significatif et positif. Toutefois, il est apparu que cette première vision n’est pas la règle générale, car au-delà de leur portée, certains travaux empiriques montrent des limites.

L’une des limites fondamentales à la thèse défendue à travers la théorie « Law and Finance » est le cas de la Chine28. En effet, certains auteurs prennent le contre-pied. Ils formulent une première critique contre le fait que toutes les études s’inscrivant dans les prolongements et approfondissements de « Law and Finance » traitent chaque pays de leur échantillon sur la base d'un poids égal. Pour preuve, des pays comme le Japon et l'Inde ont la même pondération. Par contre, la Chine, l'un des plus importants pays en développement du monde, n’a pas été prise en compte dans tous ces pays. Ces auteurs démontrent dans leurs travaux que la Chine est un contre-exemple significatif aux conclusions de la littérature existante sur le droit, la finance et la croissance29.

Selon eux, malgré la faiblesse de ses systèmes juridiques et financiers, la Chine possède l'économie la plus importante et l'une des croissances les plus rapides au monde. Ces auteurs constatent, de manière peut-être plus surprenante, que la croissance au sein des deux secteurs (formel et informel) de l'économie est déséquilibrée. Ils expliquent cette situation par un ensemble d’éléments. Par exemple, la taille et la croissance du secteur formel, qui comprend les entreprises publiques et cotées en bourse, sont dominées par celles du secteur informel qui comprend toutes les autres entreprises, et où les mécanismes juridiques et financiers applicables sont beaucoup plus pauvres.30

Ces auteurs concluent qu'il existe d’une part, des canaux de financement, et, d’autre part, des mécanismes de gouvernance d'entreprise non standard très efficaces pour soutenir la croissance du secteur informel. Toutefois, ils suggèrent que ces canaux et mécanismes informels sont basés sur la réputation et les relations. Ainsi, ces instruments informels peuvent se substituer et faire mieux que les canaux et mécanismes standards.

Les résultats d’Allen et Qian remettent en question la double vision de la relation droit finance par le canal de la finance. En premier, la vision du droit et de la finance selon laquelle c'est le système juridique qui est à l'origine des différences entre les systèmes financiers. Par la suite, la vision de la finance, du droit et de la croissance selon laquelle les systèmes juridiques et/ou financiers contribuent de manière importante aux différences de croissance.

Cependant, ils reconnaissent que, bien que leurs résultats soient basés uniquement sur la Chine, il existe des « substituts » similaires. Ces derniers, basés sur la réputation et les relations, peuvent également être à l'origine du succès d'autres économies, y compris des économies développées. Ainsi, un examen approfondi de ces substituts permet donc d’identifier des implications beaucoup plus générales et peut fournir des orientations précieuses pour de nombreux autres pays.

Si les travaux précédents sont confortés par leur procédure de notation, leur échantillon et la période d'étude, elles rencontrent néanmoins des nuances importantes qui imposent des raffinements. Ainsi, sur la même décennie, ces mêmes étudient la Chine par rapport aux thèses du droit et de la finance.

Cette analyse est pertinente pour les pays de l’UEMOA en ce sens qu'elle met en évidence des mécanismes qui sont au cœur des stratégies des systèmes financiers. En effet, les supports de la croissance chinoise sont essentiellement l'existence d’efficaces canaux informels de finance, des mécanismes de gouvernance reposant sur la réputation et le capital social. Alors même que la technique de notation proposée dans le courant « Law and Finance » confère à la Chine les mauvais scores, ce pays exhibe des records de croissance sur la période étudiée.

Plus précisément, le secteur informel qui est caractérisé par des institutions et un état de droit moins côtés, est plus performant que le secteur formel. Ainsi, ces éléments défient la validité générale des thèses « droit et finance » d'une part et « droit, finance et croissance » d'autre part.

La plupart des travaux cités, portent sur des courtes périodes et ne tiennent pas compte des différences de stade de développement des pays. En effet, Il est un fait stylisé que les taux de croissance des économies qui ont atteint la phase de maturité sont généralement plus faibles que ceux des pays en phase de décollage économique.

De même, les taux de croissance ont également une évolution cyclique. En conséquence, la comparaison entre les taux de croissance n'est pas toujours significative sur une décennie arbitraire31. Ainsi certains travaux montrent que sur le long terme, le type de système n'est pas déterminant pour la croissance32.

Au final, la grille des origines légales proposées ne permet pas de classer la Chine. Une autre critique33 faite est l’usage d’une même pondération pour des pays qui sont de très différentes tailles. Leur proposition qui recourt à la parité du pouvoir d'achat, interpelle la double thèse du droit et de la finance et du droit et de la croissance.

II.2. Les prolongement et approfondissement

La littérature renseigne sur un ensemble de travaux empiriques qui ont permis d’apprécier le rôle du droit et de la finance dans la croissance économique. La plupart de ces études se sont focalisées sur la validité de la théorie des origines légales, vu les innovations majeures introduites dans l’analyse économique du droit traditionnelle. Cependant, « les nombreuses critiques qui ont pu être faites n’ont la plupart du temps pas conduit à l’abandon de ce type de travail, mais au contraire à son prolongement et à son approfondissement »34. Ainsi, la plupart des travaux mettent en évidence les effets du droit et de la finance sur la croissance économique. Une grande partie de ces travaux s’inspirent de la littérature initiée par la théorie « Law and Finance ».

Le courant Law and Finance souligne l’impact déterminant du droit sur le financement et la gouvernance des entreprises 35. Il met en évidence l’importance du rôle du droit dans le financement de l’économie et la recherche de croissance et de développement des nations. En effet, les auteurs de ce courant distinguent deux systèmes juridiques : la common law et la civil law. La civil law (droit civil) comme la Common law (droit commun) influencent le financement de l’économie. Ces systèmes juridiques sont tous deux synonymes d’un héritage juridique du colon36.

Pour un autre groupe d’auteurs, le droit a un effet sur la finance et cet effet est d’une importance majeure au plan macroéconomique37. Une floraison d’études qui s’inscrivent dans le courant des origines juridiques. Ces travaux couvrent plusieurs questions notamment : le formalisme procédural ; la réglementation de l’entrée dans des marchés ; le droit des sociétés par actions et le droit des valeurs mobilières et des suretés (« Securities »). Tous ces facteurs sont présumés influencer directement des facteurs qui touchent la création et l’exploitation d’entreprises. Et sur l’ensemble des facteurs, les auteurs croient observer des différences systématiques entre les pays appartenant aux différentes familles juridiques38.

De même, la qualité de la réglementation a un effet positif sur l’ensemble des activités économiques selon les différents rapports annuels Doing Business de la Banque mondiale39.

Le rapport fait état de presque 2 000 réformes apportées à la suite de recommandations de la Banque par différents pays étudiés dans les rapports à leur réglementation aux fins d'alléger le climat pour faire affaire. Ces réformes ont-elles fait une différence ? Le Rapport explique que, comme les études annuelles se sont déjà étendues sur une dizaine d'années, on peut maintenant examiner les effets d'une réforme à l'intérieur de l'évolution des pays concernés.

Ainsi cette étude autorise la conclusion contenue selon laquelle :

«... [à la suite de] réformes facilitant l’environnement des affaires, le taux de croissance a progressé de 0,4 point de pourcentage l’année suivante. Les faits tirés de l’analyse basée sur 8 ans de données Doing Business et sur les études antérieures montrent que les améliorations apportées à la création d’entreprise et d’autres volets de la réglementation des affaires sont également importantes pour la croissance globale. Déterminer de façon crédible l’envergure de cet effet est cependant plus compliqué »40.

Les principales conclusions auxquelles aboutit ce rapport de Doing Business 2018 « Réformer pour créer des emplois » sont les suivantes : Doing Business (2018) constate que les entrepreneurs de 119 économies ont vu une amélioration de leur cadre réglementaire local l'année passée. Entre juin 2016 et juin 2017, le rapport, qui mesure 190 économies dans le monde, a répertorié 264 réformes affectant l’environnement des affaires. Parmi les réformes visant à réduire la complexité et le coût affectant l’environnement des affaires, celles concernant la création d’entreprises et l'obtention des prêts sont les plus fréquentes en 2016-2017.

L’étude des effets économiques du droit vise à apprécier au mieux les problèmes de l’applicabilité et de l’adaptabilité des règles de « droit-finance », ceci dans le but de favoriser le développement des affaires dans le processus de recherche de la croissance. Les pays de l’UEMOA connaissant ces dernières années des mutations de l’ensemble de leurs modes d’organisation politiques, économiques et sociales dont la mise en œuvre des réformes structurantes repose sur un ensemble des règles juridiques.

Au-delà de l’étude des effets économiques du droit à travers la théorie « Law and Finance » basée sur la classification des pays selon leur origine légale, d’autres auteurs ont envisagé une approche alternative41. Celle-ci est basée sur les origines coloniales des institutions puisqu’elles ont un effet sur la qualité globale des institutions. Dans un régime similaire, une autre approche42 mais différente des deux précédentes, soutient que la création d’institutions politiques nouvelles dans de nombreux pays conditionne également l’effet du droit sur la finance et la croissance économique.

Dans le même registre de facteurs liés à l’histoire justifient la pertinence d’une approche alternative par les « origines coloniales » des institutions. Ils montrent que la qualité globale des institutions est un autre facteur explicatif alternatif important. Considéré comme tel, il est possible que les variables observées pour mesurer les effets des origines légales soient également fortement corrélées à la qualité des institutions. Ces résultats tirent leurs racines historiques de la colonisation.

Il existe une diversité des institutions qui ne sont pas liées aux origines légales mais plutôt aux conditions rencontrées au moment de la colonisation. Certaines institutions sont inefficientes et qualifiées d’« extractrices », par opposition aux institutions efficientes qualifiées d’« inclusives ». Les institutions inefficientes ont tendance à perdurer au cours du temps car elles permettent aux élites au pouvoir d’obtenir un gain plus élevé. Ce qui caractérise principalement ce genre d’institutions est : (i) l’absence de droits de propriété, (ii) les barrières à l’entrée handicapant le marché, (iii) les modes de régulations empêchant son bon fonctionnement.

À l’opposé, on assiste à la fois à une distribution et un contrôle du pouvoir en présence d’institutions inclusives. Cela favorise ainsi l’existence du pluralisme qui garantit que le pouvoir ne saurait être accaparé par une élite à son seul profit. Mais au contraire, le pouvoir est surveillé, contrebalancé et équilibré afin que les droits individuels soient respectés, avec pour corollaire certaines conséquences. En effet, cette situation permet d’inciter les individus à entreprendre et à innover d’autant plus qu’ils pourront eux-mêmes profiter des richesses qu’ils créent.

De même, les institutions économiques inclusives garantissent la propriété privée et l’État de droit. Dans le dernier cas, l’État soutient les marchés par la création de services publics et le respect de la libre concurrence, supprimant ainsi au maximum les barrières à l’entrée. Cela montre en partie, les caractéristiques de la bonne gouvernance qui est indispensable à l’essor économique et social. Cependant, le mécanisme ne passe par l’effet des origines légales et de la règle de droit.

Dans ce même courant d’analyse des autres facteurs explicatifs de la causalité origines légales et institutions, une autre approche différente, toutefois dans un registre similaire, met un accent sur la création d’institutions politiques nouvelles dans de nombreux pays. En considérant que les pays du droit civil sont souvent moins favorables aux mécanismes de marché au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut de ce fait redonner un pouvoir accru au régulateur43.

Selon Acemoglu et Robinson44, le niveau de développement des marchés financiers contemporains s’expliquerait mieux par ces institutions. Ainsi, le développement des marchés financiers dépend de l’évolution de la technologie, ce qui exige des entreprises de collecter plus de fonds de sources différentes. Le pendant de cette hypothèse est que lorsque les pouvoirs publics encouragent la construction d’institutions qui supportent les marchés financiers et réduisent les contraintes, cela favorise mieux le développement des marchés financiers.

À l’inverse, si les pouvoirs publics ne soutiennent pas le développement des marchés financiers, l’effet d’une réglementation de meilleure qualité sera assez faible. Ainsi donc, l’efficacité de la réglementation est prouvée uniquement en présence de pouvoirs publics qui créent des conditions favorables au développement des marchés financiers. Cela justifie les fonds nécessaires à son fonctionnement. Pris dans ce sens, le choix d’un régime juridique que ce soit de common law ou de civil law n’a pas d’incidence sur le fait que le contenu de la réglementation reflète d’une part, des choix politiques, et d’autre part les préférences des électeurs et le pouvoir des groupes sociaux.

Cela montre ainsi que les pays de common law dépensent relativement plus pour la réglementation et le bon fonctionnement des marchés que lorsque cela repose sur un consensus politique plus favorable aux mécanismes marchands. Ainsi la source d’une plus grande protection provient de là.

Une autre série de travaux mettent en exergue que la théorie des origines légales n’est pas la seule à avoir été mobilisée au cours des dernières années pour expliquer les différences nationales en termes de développement financier et de structure de propriété. Ainsi, quelques fois présentées comme concurrentes de la thèse juridico-financière, ces travaux apparaissent en réalité plus complémentaires que véritablement opposées à la théorie dominante.

C’est la raison pour laquelle ce type de politique fut associé à la mise en place d’institutions privilégiant la centralisation du pouvoir au profit de l’État colonisateur. Il en est de même pour une politique d’installation fondée sur la mise en place d’institutions défendant les droits de propriétés privées et la libre concurrence lorsque les conditions sanitaires étaient plus favorables.

Les résultats de ces différentes approches ne sont pas sans répercussions sur la finance et la croissance économique des pays de l’UEMOA.

III. Méthodologie et données

Au regard des différentes approches méthodologiques aussi bien théoriques qu’empiriques observées dans la revue de littérature précédente, de même que les variables utilisées, la présente étude identifie une série de variables comme proxi du droit et de la finance.

Nous présentons ici le modèle d’analyse, la spécification des variables, les sources des données et le traitement des données.

II.1. Modèle d’analyse

La présente étude couvre la période de 2008 à 2017 et porte sur un panel constitué de 7 pays de l’UEMOA. L’économétrie des données en panel dynamique a été adoptée. Cela permet la prise en compte du problème d’endogénéité. Les estimations des différentes équations sont faites à l’aide de la méthode des moments généralisés (Generalized Method of Moments ou GMM). En effet, l’estimation en GMM permet notamment de traiter le problème de l’endogénéité des variables, qui se pose souvent lorsque l’on étudie la relation entre le développement financier et la croissance économique. Les règles juridiques sont prises en compte selon l’origine des lois, leur nature et leur application.

Le modèle utilisé dans cette étude vise à régresser le taux de croissance du PIB par tête sur les variables du droit et de la finance tout en contrôlant les autres facteurs qui agissent sur la croissance économique. La spécificité de l’approche ici est qu’elle consiste à faire une évaluation de l’effet du droit et de la finance sur la croissance économique.

Pour la prise en compte de la dimension « institution », notamment juridiques, cette étude s’inspire de la démarche empirique de Demetriades et Law45. Ces auteurs ont utilisé les données pour 72 pays sur la période de 1978-2000. Ce modèle est utilisé dans des études visant à mettre en évidence le rôle primordial que semble joué la qualité des institutions dans la relation système financier et croissance économique. Quant au modèle théorique, il est basé sur celui de Mankiw, Romer et Weil46.

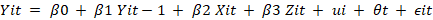

Pour analyser la relation droit-finance et croissance économique à l’aide d’un modèle dynamique, l’équation à estimer peut s’écrire, suivant la littérature, de la manière suivante :

Avec  la variable endogène qui correspond au taux de croissance du PIB par tête,

la variable endogène qui correspond au taux de croissance du PIB par tête,  le taux de croissance du PIB par tête retardé d’une période,

le taux de croissance du PIB par tête retardé d’une période,  la matrice des variables de contrôle,

la matrice des variables de contrôle,  la variable représentative droit-finance,

la variable représentative droit-finance,  le terme d’erreur,

le terme d’erreur,  l’effet spécifique pays,

l’effet spécifique pays,  l’effet spécifique période,

l’effet spécifique période,  l’indice pays,

l’indice pays, l’indice période

l’indice période

On intègre à l’équation (1) les variables de droit (IOC, ITR), celles de la finance (CSF), les variables croisées (IOC_CSF et ITR_CSF) et les variables de contrôle (TBSS, INF et OUC). (2)

Le modèle (2) a pour intérêt d’identifier les canaux de transmission du droit et de la finance à la croissance économique. L’équation du modèle (2) permet de mesurer : (i) l’effet direct de la finance sur la croissance et l’effet conjoint du droit-finance sur la croissance.

Ainsi, ces innovations dans cette approche de l’économie du droit permettront d’évaluer les effets du droit et de la finance sur la croissance économique dans les pays de l’UEMOA.

Les estimations sont faites en GMM système en une étape.

III.2. Variables et sources de données

Tableau 1 : Description des variables, signes attendus et sources de données

|

Variables |

Label |

Signification et codification |

Signes attendus |

Sources |

|

La variable expliquée |

||||

|

Croissance du PIB |

TPIB |

Le taux de croissance du PIB |

WDI 2018 |

|

|

Les variables explicatives |

||||

|

Les variables d’intérêt |

||||

|

Les indicateurs de la finance |

||||

|

Crédit fournis par le secteur financier |

CSF |

Volume de crédit intérieur fournis par le secteur financier en pourcentage du PIB |

+ |

WDI 2018 |

|

Les indicateurs du droit |

||||

|

Indice d’obtention de crédit |

IOC |

Lois sur le nantissement de biens meubles et système d’information sur la solvabilité |

+ |

Doing Business 2018 |

|

Indice de règlement de l’insolvabilité : du taux de recouvrement |

ITR |

Délais, coûts, résultats et taux de recouvrement dans les cas d’insolvabilité et solidité de la législation dans ce domaine |

+ |

Doing Business 2018 |

|

Les variables de contrôle |

||||

|

Capital humain |

TBSS |

Le taux brut de scolarisation secondaire |

+ |

WDI 2018 |

|

Inflation |

INF |

Le taux d'inflation calculé à partir de l'indice de prix à la consommation |

+ |

WDI 2018 |

|

L’ouverture commerciale |

OUC |

Le ratio des exportations et des importations au PIB |

+ |

WDI 2018 |

Source : Auteurs à partir des données de WDI 2018 et Doing Business 2018

IV. Résultats et discussions sur les effets du droit-finance sur la croissance économique

Avant d’analyser les résultats économétriques, nous présentons les statistiques descriptives des variables clés.

IV.1. Statistiques descriptives des variables clés

Cette partie présente (tableau 2) les statistiques descriptives des variables de la protection des investisseurs, des déterminants de la croissance et du taux de croissance économique.

Tableau 2 : Statistiques descriptives des variables de droit-finance, des déterminants de la croissance et du taux de croissance économique

|

Variables |

Moyenne |

Ecart type |

Minimum |

Maximum |

|

TPIB |

0,05556 |

0,06524 |

-0,20599 |

0,20716 |

|

TBSS |

0,48256 |

0,11849 |

0,31852 |

0,69953 |

|

OUC |

0,00694 |

0,00279 |

0,00311 |

0,01175 |

|

INF |

0,11210 |

0,04208 |

0,04645 |

0,19251 |

|

CSF |

0,21959 |

0,05415 |

0,11991 |

0,31336 |

|

IOC_CSF |

0,11338 |

0,04911 |

0,03747 |

0,22637 |

|

ITR_CSF |

0,05198 |

0,02624 |

0,01094 |

0,08755 |

|

Nbre Observations : 30 |

||||

Source : Auteurs à partir de la compilation des données

Il ressort du tableau 2 qu’en ce qui concerne les variables d’intérêt, la plus forte moyenne est enregistrée par la variable CSF avec la valeur de 0,21959 alors que la variable ITR_CSF enregistre la plus faible valeur de 0,05198. Par contre, en ce qui concerne les variables de contrôle, la plus forte moyenne est enregistrée la variable TBSS avec la valeur de 0,48256 alors que la variable OUC enregistre la plus faible valeur avec 0,00694. Parallèlement, ces mêmes tendances sont observées pour le cas des valeurs mini et maxi, de même qu’il en résulte ainsi pour leurs écarts types.

IV.2. Analyse des résultats des estimations des effets du droit-finance sur la croissance économique

L’analyse des résultats des estimations (tableau 3) porte sur les deux groupes d’espaces économiques : les pays de la zone UEMOA, l’objet de notre étude et les pays de la CEDEAO hors UEMOA qui permettent d’approfondir les résultats en vue des perspectives pour l’espace économique francophone.

Le tableau 3 présente à la fois l’effet direct de la finance sur la croissance et l’effet conjoint de droit-finance sur la croissance économique dans les pays de la zone UEMOA et les pays de la CEDEAO hors UEMOA. On voit qu’on accepte, pour les différentes estimations l’absence d’un effet AR (2) pour les résidus47. Ceci est en conformité avec les hypothèses de base. Par ailleurs, les tests de Sargan ou de Hansen valident le choix des instruments. De plus, le modèle est globalement significatif.

Tableau 3 : Effets du droit et finance sur la croissance économique

|

Variables explicatives |

Notation |

Pays UEMOA |

Pays CEDEAO hors UEMOA |

||

|

Coefficient |

Prob |

Coefficient |

Prob |

||

|

Croissance du PIB retardé |

TPIBL1 |

.0544273 |

0.757 |

.1123695 |

0.119 |

|

Capital humain |

TBSS |

.000228** |

0.020 |

.0876565 |

0.287 |

|

Ouverture commerciale |

OUC |

-.3654128 |

0.761 |

21.14927*** |

0.008 |

|

Inflation |

INF |

-.5115462** |

0.050 |

.0057986 |

0.986 |

|

Indice d’obtention de crédit |

CSF |

-.3911276** |

0.049 |

-1.814222** |

0.031 |

|

Droit-finance1 |

IOC_CSF |

.5086835 |

0.161 |

-.5328643 |

0.320 |

|

Droit-finance2 |

ITR_CSF |

.6312158 *** |

0.010 |

4.558626*** |

0.010 |

|

Const. |

.0753973 |

0.011 |

.080557 |

0.126 |

|

|

Significativité globale de Fisher |

0.008 |

0.055 |

|||

|

Nombre d’observations |

63 |

27 |

|||

|

Nombre d’instruments |

37 |

16 |

|||

|

Test d’auto corrélation du 2nd ordre AR(2) |

Pr > z = 0.605 |

Pr > z = 0.284 |

|||

|

Test de validité des instruments de Sargan |

Prob > chi2 = 0.499 |

Prob > chi2 = 0.078 |

|||

|

Test de suridentification de Hansen |

Prob > chi2 = 1.000 |

Prob > chi2 = 1.000 |

|||

|

*** Significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10% |

|||||

Source : Estimations des auteurs à partir des données

Il ressort de ce tableau que le droit et la finance ont un effet direct sur la croissance économique dans les deux groupes de pays étudiés. La variable proxi du « droit-finance » est statistiquement significative. Globalement, les variables explicatives d’intérêt sont statistiquement significatives, avec un effet positif des indicateurs de droit-finance. Cela traduit que la solidité de la législation dans ce domaine s’appréhende par les délais, les coûts, les résultats et les taux de recouvrement dans les cas d’insolvabilité. Il s’en déduit que donc l’ensemble des lois et règlements en vigueur dans ces deux groupes de pays déterminent et encadrent les conditions de financement des économies.

En se référant aux principales caractéristiques des pays de l’UEMOA48 les résultats obtenus renforcent les débats sur la « valeur économique de la langue française » qui ont occupé, et occupent encore, une place importante dans l’arène politique et économique.49

Toutefois, quelques nuances méritent d’être faites. En comparant les résultats dans les deux groupes de pays, on constate globalement que l’effet de droit-finance sur la croissance économique est plus important dans les pays de la CEDEAO hors UEMOA par rapport à celui des pays de l’UEMOA. Cela est traduit par le coefficient de la variable ITR_CSF dans ces deux groupes de pays (4.5586 ˃ 0.6312).

Partant de ce constat, et en se basant sur les motivations de la présente étude, cela ouvre donc des perspectives de réflexions sur l’apport réel du droit, en l’état actuel, dans le financement de la croissance économique. Ainsi, les effets économiques du droit et de la finance sur la croissance économique des pays de l’UEMOA donnent lieu à des perspectives susceptibles d’offrir plus de visibilité à cet espace économique francophone. Cela s’intègre dans la droite ligne des débats sur la « valeur économique de la langue française ».

Conclusion

Cet article a pour but d’évaluer la relation entre le droit, la finance et la croissance économique. Plus précisément, l’étude a consisté à l’évaluation des effets du droit et de la finance sur la croissance économique dans les pays de l’UEMOA. Elle a permis d’apprécier le niveau de la régulation en matière de la responsabilité civile, les contrats, les décisions judiciaires, les modes de règlement des différents et la procédure civile.

Les estimations ont été faites à l’aide de la méthode des moments généralisés (Generalized Method of Moments ou GMM) système en une étape. L’étude couvre la période de 2008 à 2017 et porte sur un panel constitué de 7 pays de l’UEMOA. Ces pays ont en commun une histoire coloniale, un héritage juridique (code civil français), une langue et une monnaie (le franc CFA).

Une approche comparative avec trois pays50 de la CEDEAO non membres de l’UEMOA et d’origine légale common law a été envisagée dans cette étude. Cela a permis de montrer les éventuelles perspectives pour l’espace économique francophone dans cette région d’Afrique à forte potentialité économique. Ces trois pays ont en commun une histoire coloniale (anglaise), un héritage juridique (d’origine légale common law).

Globalement, les résultats montrent que, le droit et la finance ont un effet positif sur la croissance économique dans les deux groupes de pays étudiés. Toutefois, on constate que l’effet semble plus élevé dans les pays de la CEDEAO hors UEMOA par rapport à celui des pays de l’UEMOA.

Au regard des résultats de cette étude, les implications de politique économique majeures qui en découlent sont relatives à l’amélioration de l’environnement juridique, ce qui suppose une règlementation innovante et plus adaptée aux réalités économiques et sociales des pays. Cela va dans le sens de favoriser la facilité de faire affaires car c’est un gage d’accroissement du niveau d’investissements productifs pour doper la croissance économique forte et durable. C’est donc une priorité pour les gouvernements dans la lutte contre la pauvreté

La présente étude spécifique sur l’espace économique francophone l’UEMOA vient donc de combler un vide scientifique dans cette zone. Elle ouvre également la piste à d’autres travaux futurs. Elle se veut contributive à la prise en compte de la question du droit pendant longtemps occultée dans les analyses classiques de la relation développement financier et croissance économique. Car, les règles juridiques constituent les soubassements de la finance.