Dans l’ouvrage Art Worlds, le sociologue Howard S. Becker explique les étapes à franchir pour parvenir à la consolidation d’un changement au sein des mondes de l’art. Il explique que c’est à force de nouvelles collaborations que l’innovation devient de moins en moins marginale au point de marquer un changement :

« Lorsqu'un réseau de personnes capables de coopérer à l’échelle nationale, voire internationale, se développe autour d’une innovation, tout ce qui reste à faire pour créer un monde de l’art est de convaincre le reste du monde que ce qui est fait est de l’art et mérite les droits et privilèges associés à ce statut.1 »

Mais comment s’articule aujourd’hui la constitution de ces réseaux de collaboration dans le contexte mondialisé exacerbé par les médias socionumériques ? La question est particulièrement pertinente lorsqu’il s’agit des réseaux d’artistes inscrits dans des milieux culturels, identitaires ou de pratiques situés hors de la « norme » occidentale anglophone qui domine sur Internet2.

Aux enjeux de collaboration précédemment soulevés se conjuguent des questions de découvrabilité et de visibilité. Puisque cette dernière est considérée comme une « valeur » distinctive et potentiellement génératrice de reconnaissance dans le contexte médiatique actuel3, l’accessibilité à cette visibilité est centrale pour les artistes en arts visuels. Dans la littérature académique, les médias socionumériques sont fréquemment présentés comme des outils d’acquisition de cette visibilité4. Mais qu’en est-il de la visibilité des artistes francophones, en particulier ceux du Québec, qui évoluent dans un milieu géographique cerné par l’héritage anglophone ? C’est ce que nous avons tenté de mettre en lumière.

La place occupée par les arts visuels sur Internet et les stratégies de mise en visibilité de soi des artistes sur les médias socionumériques ont été l’objet de très nombreuses recherches empiriques. Certaines se penchent sur l’impact du numérique sur la réputation de l’artiste5, sur l’exercice de sa créativité6 et sur son utilisation (plus ou moins maîtrisée) des dispositifs de communication numériques7. Cependant, une attention plus importante a été accordée aux transformations subies par le marché de l’art8 et au rôle des professionnels et experts du milieu9. Cette dernière thématique semble provenir d’une nouvelle perspective sur le rôle de l’artiste-entrepreneur10 et sur l’impact du grand public sur le succès (ou l’insuccès) de l’art contemporain11.

Ainsi, la question de la présence en ligne des artistes en arts visuels a surtout été étudiée selon des perspectives économiques, réputationnelles et sociotechniques. Au demeurant, ces perspectives ont été rapportées de manière vastement unilatérale en interrogeant un seul groupe d’acteurs, souvent celui des experts plutôt que des artistes.

L’espace des dynamiques identitaires et interactionnelles sur lesquelles reposent les bases de la visibilité artistique en contexte socionumérique reste à explorer. Ainsi, notre initiative donnera la parole aux producteurs et créateurs artistiques qui sont trop peu entendus dans la recherche académique12. Nous nous concentrerons sur l’utilisation de la langue par les artistes en arts visuels du monde francophone, plus spécifiquement du Québec.

Notre article s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus vaste faisant état de la visibilité socionumérique des membres du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV). À l’origine, notre objectif de recherche était de brosser un portrait général de la visibilité des artistes en arts visuels québécois. Cet objectif se déclinait en deux sous-objectifs principaux : décrire la présence socionumérique des artistes et, ensuite, proposer une analyse qualitative et critique dudit portrait. Nous avons été en mesure de préciser ces objectifs et de les centrer autour des artistes du RAAV et de la visibilité qu’ils accordent à l’identité culturelle québécoise sur leurs plateformes socionumériques. Afin de satisfaire à cette seconde dimension de la recherche, nous avons utilisé deux types d’indicateurs identitaires : les indicateurs de localisation (affichage d’une carte géographique ou une mention écrite du lieu de résidence, par exemple) et le choix de la langue (français, anglais ou autre).

Nous proposons donc ici le compte rendu de nos constats sur ces dimensions identitaires en examinant comment les artistes québécois se positionnent sur la scène socionumérique des arts visuels. Nous nous attarderons principalement à la place qu’ils octroient à l’identité québécoise francophone sur les médias socionumériques qu’ils utilisent aux fins de promotion de leurs activités de création. Les données présentées ont été recueillies en 2021 par voie d’observation non participante des médias socionumériques utilisés par les artistes du RAAV.

Au fil des prochaines pages, nous présenterons, d’abord, une mise en contexte de la recherche et l’articulation de sa problématique autour de notions se rapportant à la sociologie de la culture et à la sociologie des usages. Après avoir fait état de notre devis méthodologique, nous proposerons un panorama de la mise en visibilité des artistes en arts visuels du RAAV sur les médias socionumérique, de leur utilisation de la langue française, ainsi que de la visibilité qu’ils réservent à leur province de résidence, le Québec. Nous terminerons en présentant des comparaisons entre les artistes résidant en centres urbains et en régions, ainsi qu’entre les artistes d’art numérique et d’art non numérique. En toute fin, une discussion permettra de mettre en relief nos apprentissages les plus remarquables et de les relier à la réalité du marché de l’art en ligne et de la pratique artistique en contexte communicationnel mondialisé.

I. Problématique et approches théoriques

I.1. Sociologie de la culture

Selon Howard Becker13, les mondes de l’art sont formés de multiples connexions entre des individus, organisations et systèmes, et transformer cet ensemble de connexions bien huilé est l’équivalent de faire tourner un paquebot. Si certains sont rébarbatifs ou hésitants face au changement, la résistance ralentira l’accomplissement du virage pour tout le monde. Selon cette logique, il n’est pas exclu que la résistance au changement soit simplement basée sur une certaine protection des acquis. Cependant, il faut également comprendre que des changements aussi majeurs que l’avènement des communications numériques constituent une « attaque idéologique et organisationnelle des activités d’un monde de l’art »14.

L’émergence des médias socionumériques a marqué un virage important dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la culture et des arts, ce virage a été marqué par plusieurs prédictions dont l’une implique l’éventuelle disparition des élites et de leur position de pouvoir15. Pourtant, aujourd’hui, les médias socionumériques ne sont plus à proprement parler « une nouveauté » et cette liberté anticipée n’est pas survenue. Les élites décisionnelles et les agents influents du marché de l’art sont toujours bien présents et continuent de véhiculer le principe d’un art qui soit « légitime »16, terme dont les critères demeurent flous et variables17 selon les époques et les sources18.

Malgré cette stabilité des agents décisionnels, les médias socionumériques ont tout de même permis de contourner certains des processus de diffusion et de légitimation « normaux » de l’art contemporain qui demeurent toutefois prescrits. Les « […] caractéristiques de l’Internet font qu’il est aujourd’hui possible d’engager l’expérimentation artistique en dehors des institutions et dispositifs officiels d’évaluation et de valorisation de l’art contemporain »19 et cette expérimentation est accessible non seulement aux artistes eux-mêmes, mais également au public.

Une telle expérimentation est toutefois limitée par les aptitudes des artistes et leur familiarité avec les outils de communication numérique20. Il s’agit là non seulement de blocages considérables au moment d’entretenir une présence socionumérique, mais cela constitue également une charge de travail supplémentaire qui n’est pas nécessairement souhaitée ni réaliste pour l’artiste.

Dans les faits, s’impose chez les artistes un dilemme de valeurs dans la recherche de visibilité rendue possible par les médias socionumériques. S’il existe quelques success stories d’artistes parvenus à une certaine notoriété grâce à leur présence en ligne, celles-ci se font rares et impliquent un risque réel. Alors que la visibilité est un objectif incontournable pour les artistes évoluant dans le contexte médiatique actuel21, ce même contexte implique que quelques agents influents du marché de l’art pourraient voir les initiatives de visibilité sur les médias socionumériques comme des démonstrations d’ « impudeur »22. Ces mêmes initiatives pourraient également être perçues comme une tentative de transformer l’art en marchandise. Or, lorsque l’art devient un bien de consommation, il perd son statut exclusif et mythique23 ce qui n’est pas à l’avantage du prestige ou de la valeur marchande traditionnellement associés aux objets d’art.

Bien que « la haine du peuple [ne soit] pas un sentiment bien porté »24, il n’en reste pas moins que le succès obtenu en ligne est un succès populaire découlant d’un certain phénomène de « massification » qui n’est pas valorisé25. Nathalie Heinich va jusqu’à résumer les conséquences d’une visibilité jugée trop importante en indiquant qu’il « s’agit de disqualifier la visibilité en tant qu’elle n’aurait d’autre but que de produire du profit, et un profit inéquitable puisque distribué à quelques-uns seulement […] »26. D’un autre côté, la visibilité populaire obtenue via les médias socionumériques est potentiellement garante d’un succès marchand et peut entraîner des opportunités plus alignées avec la trajectoire traditionnelle d’un artiste. Bref, connaître un certain succès et gagner en visibilité grâce à une présence socionumérique reste un lancer de dé.

I.2. Sociologie des usages

La question de la visibilité est centrale dans de nombreux ouvrages de classification des médias socionumériques qui sont abordés comme « des lieux importants d’intermédiation »27. En 2008, Dominique Cardon proposait une « Typologie du Web 2.0 » basée sur la classification des « traits identitaires » rendus visibles sur les médias socionumériques. Cette cartographie suggère que « chaque plateforme propose une politique de la visibilité spécifique et cette diversité permet aux utilisateurs de jouer leur identité sur des registres différents »28. Elle indique ainsi que le choix des utilisateurs en matière de plateforme est articulé autour de ce qu’ils souhaitent rendre visible d’eux-mêmes suggérant ainsi une « mise en visibilité de soi » qui est plus ou moins consciente.

Publié en 2013, l’article « Médias sociaux : clarification et cartographie. Pour une approche sociotechnique » proposé par Thomas Stenger et Alexandre Coutant permet de définir les caractéristiques d’une plateforme pouvant être considérée comme un « média socionumérique ». Selon les auteurs, ils se caractérisent comme étant des services offerts en ligne 1) dont le contenu est produit par les utilisateurs, 2) dont les interfaces sont particulièrement simples à utiliser, 3) qui ne coûtent « rien » (ou presque) à l’utilisation, 4) dont le contenu est en constante évolution, 5) qui se situent au croisement de plusieurs dynamiques techniques, marchandes et sociales et 6) qui « constituent le support de pratiques sociales très variées »29.

La cartographie de Stenger et Coutant s’organise autour des axes de participation et de visibilité. Alors que l’axe de participation se déploie en fonction de ce qui motive les actions posées sur les médias socionumériques, l’axe de visibilité parle de « ce qui est partagé et rendu visible »30 entre le « soi » et le contenu. À l’instar de Cardon, Stenger et Coutant soulignent les différentes manières qu’ont les usagers de projeter leur identité en ligne en impliquant certains choix basés sur leurs objectifs individuels et sur les conventions en vigueur sur les plateformes.

Ces deux ouvrages mettent en relief l’importante influence des dispositifs dans la mise en visibilité de leurs usagers et invitent à prêter attention aux aspects techniques et technologiques des plateformes. Dans un premier temps, nous soulignerons spécifiquement l’impact des « affordances », définies comme des « propriétés techniques perçues »31, qui désignent les infrastructures des dispositifs qui « imposent » plus ou moins rigoureusement certains comportements. Dans un second temps, il importe d’aborder la question de la distribution algorithmique de contenu qui est l’un des éléments les plus souvent abordés dans le cadre d’études récentes portant sur les médias socionumériques. En effet, bien qu’elle ne soit ni omnisciente, ni toute puissante, ni neutre32, cette dimension technique des dispositifs et plateformes tient indubitablement compte de certains critères de popularité33, donc de visibilité, dans les processus de diffusion de contenu.

Ainsi, les artistes qui utilisent les médias socionumériques font face à de nombreux enjeux et se situent à la croisée de plusieurs dynamiques importantes. Il importe de tenir compte de l’ensemble de ces dynamiques culturelles et sociotechniques afin de situer les influences qui pèsent sur la présence en ligne de nos sujets d’étude.

II. Approche méthodologique

Le devis de recherche appliqué au présent projet est de nature descriptive. Il allie des méthodes de cumul de données quantitatives et des méthodes d’analyse qualitatives. La séquence ainsi élaborée est constituée d’un échantillonnage des artistes professionnels membres du RAAV, puis de l’examen de la présence socionumérique des artistes de cet échantillon. Cet examen tient compte de trois angles principaux se rapportant à la notion de visibilité : la visibilité quantifiable (nombre de plateformes et d’abonnés), la visibilité représentative (plateformes, fréquence de l’activité et types de mise en visibilité) et la visibilité géographique et identitaire (choix de la langue et indicateurs de localisation). Une analyse critique des données recueillies est ensuite effectuée afin d’en titrer un portrait descriptif.

II.1. Échantillon

Compte tenu du contexte numérique dans lequel s’inscrit cette enquête, contexte qui tend au galvaudage du titre d’artiste, il importe de bien définir les caractéristiques d’un « artiste », mais également les éléments qui constituent le statut d’artiste « professionnel » dans la présente enquête.

Ainsi, un artiste se définit principalement par la nature de ses activités. Selon la définition endossée légalement par le gouvernement du Québec34, est réputé être « artiste » une personne répondant aux critères suivants :

-

Il se déclare artiste professionnel ;

-

Il crée des œuvres pour son propre compte ;

-

Ses œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mises en marché par un diffuseur ;

-

Il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance comme professionnel, par une mention d’honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la sélection à un salon ou tout autre moyen de même nature.35

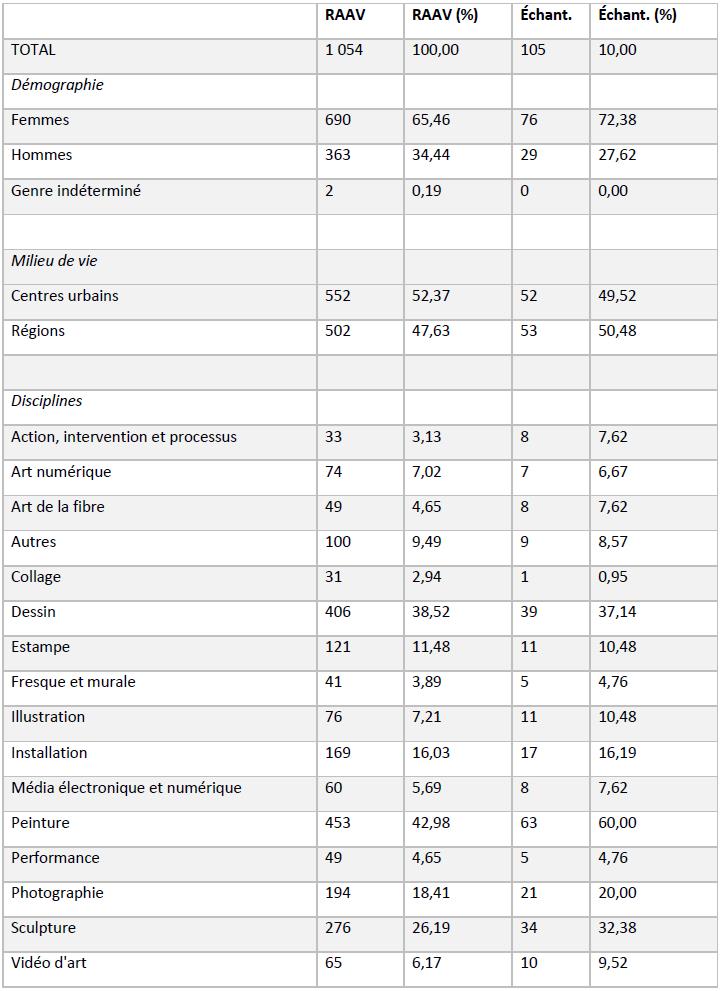

Cet article de loi constitue le fondement de la définition d’« artiste » pour le RAAV puisque leurs membres doivent répondre à tous ces critères pendant au moins deux ans avant d’être admis dans la catégorie des « membres professionnels ». RAAV comptant 1 054 membres professionnels admissibles36, un bassin tout bonnement trop vaste pour être observé dans son intégralité avec les ressources dont nous bénéficions, cette population a été réduite aléatoirement à un échantillon de 105 artistes (10 % de la population globale).

II.2. Collecte de données

Les données de la présente recherche ont été recueillies entre le 25 juin et le 9 juillet 2021. Compte tenu de la nature volatile des informations disponibles en ligne, il est possible que ces données aient changé depuis, autant dans les fiches des artistes sur le site officiel du RAAV que sur les médias socionumériques et plateformes prises en considération.

La première étape de notre cueillette de données consiste en l’élaboration d’un portrait statistique de la présence socionumérique des artistes en arts visuels membres du RAAV. Ce portrait dresse un inventaire des plateformes utilisées par les artistes et tient compte du nombre de leurs abonnés, des types de mise en visibilité utilisés et de la visibilité identitaire québécoise francophone des artistes. Ce dernier point tient compte 1) de la langue utilisée dans les sections biographiques et 2) de l’utilisation d’indicateurs de localisation géographique (l’ajout d’une carte géographique cliquable, l’utilisation d’un pictogramme de fleur de lys ou une mention écrite des villes et provinces d’où viennent les artistes).

Tableau 1 – Comparatif de la population globale (RAAV) et de l’échantillon

Source : Claudie Saulnier

Après l’élaboration de l’échantillon, chacun des sujets a été examiné individuellement, en séquence. Ont été notées dans un tableur les données fournies par les fiches des artistes du RAAV, incluant leur nom d’artiste, leur nom légal, la région administrative de résidence et les médiums artistiques utilisés. Comme les régions administratives et les disciplines sont des données déclaratives, elles ont été l’objet de contrevérifications via des recherches sur les plateformes officielles des artistes (site Web et médias socionumériques) ou sur des banques de données externes (profils de galeries représentantes, autres associations et regroupements d’artistes, articles de journaux et de périodiques, etc.).

Un site Web officiel était le point de départ de l’examen de la présence socionumérique d’un artiste. Cette URL a été trouvée via les fiches du RAAV, via les médias socionumériques déjà repérés ou via un moteur de recherche. Le site était ensuite consulté afin de voir si des liens vers des médias socionumériques rattachés à l’artiste y étaient répertoriés.

Au moment de dresser l’inventaire des médias socionumériques utilisés par l’artiste, nous nous sommes concentrés sur les plateformes les plus utilisées au Québec à l’époque37 : Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter38. Devant sa vive popularité au moment de la collecte39, nous avons ajouté TikTok, en plus de noter les plateformes « autres » également utilisées. Ces plateformes ont été trouvées d’abord sur les fiches du RAAV ou sur le site Web de l’artiste. Ces deux sources garantissaient que le compte trouvé était bien « officiel » et associé au bon artiste. Pour les plateformes non répertoriées sur le site du RAAV ou sur un site Web officiel, une recherche externe était effectuée sur le moteur de recherche Google en tenant compte du nom de l’artiste et de son nom légal. Si ces requêtes ne portaient pas fruit, des recherches supplémentaires étaient effectuées directement sur les plateformes. Tous les résultats du même nom étaient consultés afin d’établir la légitimité du compte et de vérifier qu’il s’agisse bel et bien du compte de l’artiste. Les comptes repérés sur lesquels planait encore un doute n’ont pas été retenus. De plus, les comptes privés (un compte personnel plutôt qu’une page Facebook publique ou un compte Instagram placé en mode « privé ») n’ont pas, non plus, été considérés dans la mesure où ils ne sont pas des comptes utilisés aux fins de promotion.

Pour chaque compte répertorié, les informations suivantes étaient notées :

-

L’URL du compte ou de la page ;

-

Le nombre d’abonnés au compte ;

-

La date de la plus récente publication visible ou de la plus récente activité (lorsque disponible) ;

-

Le type de mise en visibilité de l’artiste (ex. : « personnelle », « professionnelle », « mixte » pour les comptes ayant les deux types de visibilité, « autre » pour les comptes qui sortent des catégories précédentes ou « non applicable » pour les comptes sans publication) ;

-

La langue utilisée dans la section biographique ou « à propos » (ex. : « anglais », « français », « anglais et français », « autres langues », « non applicable » pour les comptes sans présentation textuelle) ;

-

Les indicateurs de localisation géographique :

-

Mention textuelle (lorsque la ville, la région ou la province sont indiquées textuellement dans un paragraphe de description ou une section biographique) ;

-

Outil de localisation (section à compléter lors de l’ouverture d’un compte et prévue spécifiquement à l’effet d’indiquer où se trouve l’individu) ;

-

« Émoji » ou illustration graphique (ex. : utilisation de l’émoji « fleur de lys » dans une section textuelle du compte) ;

-

Autre (lorsque d’autres indices de localisation sont repérables en présentation du compte. Par exemple, nommer une institution d’enseignement ou autre organisation locale) ;

-

Aucun (lorsque la localisation de l’individu n’est pas visible).

II.3. Analyse des données

L’analyse qualitative des données recueillies a été ouverte par leur mise en contexte pour dégager l’essentiel des constats possibles en matière de présence socionumérique, de visibilité des artistes et de leur attachement identitaire. Un portrait général de leur visibilité socionumérique a ainsi pu être dégagé. Une analyse plus pointue a été effectuée sur le plan des langues utilisées et des indicateurs de localisation.

Ensuite, ces données ont été croisées pour comparer la visibilité identitaire et la région où réside l’artiste, ainsi que la visibilité identitaire et la nature des disciplines privilégiées. Le premier croisement a pour objectif de déterminer si le milieu de vie influence la présence en ligne des artistes de l’échantillon. Le second croisement a servi à déterminer si les artistes d’art spécifiquement numérique se distinguent des autres lorsqu’il est question de visibilité socionumérique, une question basée sur le présupposé suggérant que les premiers sont plus au fait des méthodes et outils de communication numérique.

III. Visibilité : une vue d’ensemble des résultats

Afin d’asseoir les bases de la compréhension des données relatives à la visibilité identitaire des artistes sur les médias socionumérique, il importe d’expliquer comment se quantifie la présence numérique générale de ces artistes en arts visuels. Nous pourrons ensuite rendre compte des indices de localisation et des langues utilisées.

De manière générale, il est possible d’observer que, non seulement la majorité des artistes du RAAV entretient bien une présence numérique, mais la vaste majorité entretient une présence numérique multiplateforme. En moyenne, les artistes du RAAV sont présents sur 3,16 plateformes, incluant un site Web officiel dans 76,19 % des cas. Ces derniers ne sont toutefois pas considérés comme des « médias socionumériques » tels que définis précédemment40.

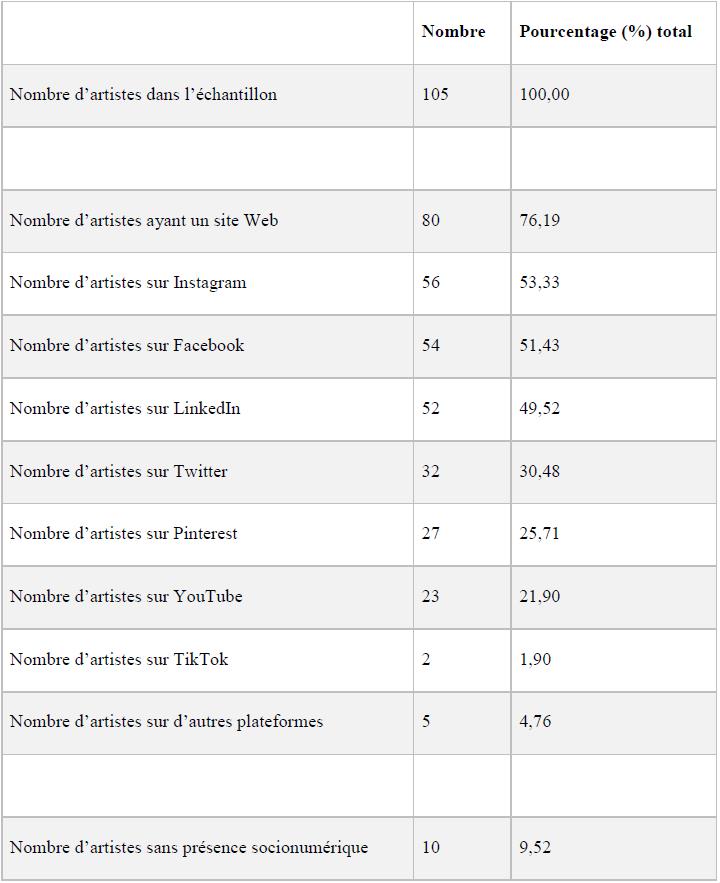

Le tableau 2 présente une vue d’ensemble de la présence numérique étudiée. Il permet de voir les proportions dans lesquelles les plateformes sont utilisées et met en évidence leur niveau de popularité.

Tableau 2 – Vue d’ensemble de la présence socionumérique des artistes du RAAV

Source : Claudie Saulnier

On remarque, entre autres, qu’Instagram (53,33 % de l’échantillon) et Facebook (51,43 % de l’échantillon) sont les deux plateformes les plus souvent rencontrées lors de notre collecte de données. Elles sont suivies, dans l’ordre, par LinkedIn (49,52 %), Twitter (30,48 %), Pinterest (25,71 %) et YouTube (21,90 %). Bien qu’un inventaire complet des comptes TikTok des artistes de l’échantillon ait été effectué, la plateforme arrive au dernier rang avec seulement deux comptes répertoriés (1,9 % de l’échantillon). Ce nombre est plutôt marginal et se rapproche des proportions des médias socionumériques de la catégorie « autres » qui ont pu être repérés lors de l’examen des premières plateformes. Tout comme TikTok, les plateformes Behance, Etsy et Vimeo sont apparues chacune à deux reprises dans l’échantillon complet. Il est également à noter que 10 artistes n’ont aucune présence en ligne repérable (ni site Web officiel ni plateforme). Ainsi, près de 10 % de l’échantillon (9,52 %) n’a aucune visibilité socionumérique.

Du côté des abonnés, on constate que les artistes de notre échantillon ont une moyenne de 2 995,79 abonnés, toutes plateformes confondues. Plusieurs des artistes ont plus de 1 000 abonnés au total, ce qui est considérable. À titre indicatif, la moyenne par compte est de 537,14 abonnés. Certains artistes tirent leur épingle du jeu avec des totaux de plus de 10 000 abonnés. Les sujets 30 et 41 font partie de cette catégorie avec le sujet 39 dont le nombre total d’abonnés dépasse les 200 000. Ces artistes ont quelques points communs puisqu’ils sont présents sur 6 plateformes et plus.

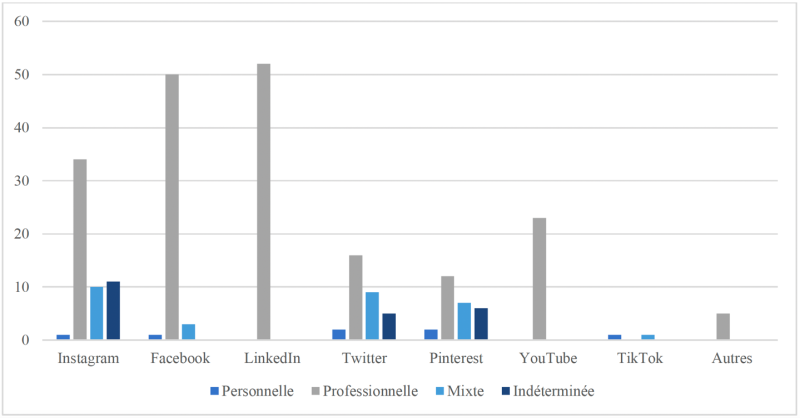

Tableau 3 – Comparaison par plateforme du nombre d’artistes du RAAV par type de visibilité

Source : Claudie Saulnier

En transportant notre attention du côté des types de visibilité observés au moment de la prise de données (personnelle, professionnelle, mixte ou autre), on observe que, quelle que soit la plateforme, le type de mise en visibilité le plus fréquemment rencontré est « exclusivement professionnelle ». On remarque tout de même quelques différences considérables selon l’utilisation prescrite de certains médias socionumériques. Par exemple, sur LinkedIn, qui est un site de réseautage consacré aux relations professionnelles, il va de soi que les mises en visibilité sont professionnelles. Comme illustré par le tableau 3, LinkedIn n’est pas la seule plateforme pour laquelle n’ont été répertoriées que des mises en visibilité professionnelles. La totalité des artistes présents sur YouTube et sur les plateformes « autres » utilisent ce type de mise en visibilité. Comme deux des trois plateformes « autres » (Etsy et Behance) ont également comme objectif de faire la promotion de biens ou de services dans une perspective marchande, le type de mise en visibilité est conséquent. On remarque toutefois que pour YouTube et Vimeo qui sont, essentiellement, des plateformes d’hébergement et de diffusion de contenu vidéo en tous genres, le même phénomène est observé.

IV. Visibilité spécifique par plateforme

IV.1. Instagram

Tel qu’indiqué dans le tableau 2, Instagram est le média socionumérique le plus fréquenté par les artistes du RAAV de l’échantillon. En effet, la majorité des artistes étudiés s’y trouve, même s’il s’agit d’une faible majorité (53,33 %). Du côté des abonnés, les nombres varient de 0 à 163 925 abonnés. Cependant, le compte avec plus de 100 000 abonnés, celui du sujet numéro 39, est une exception. Si, en incluant ce dernier, la moyenne est de 3 485 abonnés par compte, dans les faits, les artistes du RAAV de l’échantillon présents sur Instagram ont entre 0 et 6 531 abonnés pour une moyenne de 628 abonnés par compte.

On constate également que la vaste majorité des artistes présents sur Instagram utilisent la plateforme pour exposer leur vie professionnelle et, donc, artistique. Ce type de mise en visibilité se caractérise par la publication d’images d’œuvres, mais également d’images d’ateliers, de matériaux et d’événements se rapportant aux activités professionnelles. Reste que 17,85 % des comptes étudiés présentent une mise en visibilité mixte, mariant les vies personnelles et professionnelles. Un seul des comptes Instagram répertoriés est dédié à une mise en visibilité exclusivement personnelle, affichant du contenu relié à des sujets autres que le métier de l’artiste41.

IV.2. Facebook

En seconde position des plateformes les plus utilisées par les artistes du RAAV étudiés se trouve Facebook avec 54 artistes pour une proportion de 51,43 % de l’échantillon. Le nombre d’abonnés des comptes Facebook observés passe de 2 à 22 000, le compte de plus de 20 000 abonnés étant une exception au même titre que sur Instagram et appartient au même artiste (sujet 39). En tenant compte de cette exception, le nombre moyen des abonnés Facebook des artistes du RAAV de l’échantillon est de 1 266, ce qui est considérablement plus bas que la moyenne d’Instagram (3 485). Or, en omettant l’exception, la moyenne des abonnés Facebook passe à 874, un nombre 28,15 % plus élevé que la moyenne de sa plateforme sœur.

Du côté de la mise en visibilité des artistes sur Facebook, on constate que la vaste majorité des artistes du RAAV de l’échantillon utilise le format « page » de la plateforme à des fins purement professionnelles.

IV.3. LinkedIn

Le nombre des relations LinkedIn des artistes du RAAV est plus uniforme que sur les deux précédentes plateformes, en ce sens que les extrêmes ne sont pas forcément marginaux au point de les considérer comme des exceptions. Dans ce cas-ci, le nombre des relations42 varie de 0 à 4 039 pour une moyenne de 394,65 relations par compte.

Contrairement aux médias socionumériques précédemment observés, LinkedIn prescrit des usages très clairs et précis qui touchent au réseautage professionnel43. Ces usages sont observables dans les données recueillies au fil de l’étude puisque la mise en visibilité des artistes sur LinkedIn est à 100 % exclusivement professionnelle.

IV.4. Twitter

Nettement moins populaire que les précédentes plateformes, Twitter est tout de même utilisée par près d’un tiers des artistes observés (30,48 %). Elle se démarque dans le faible nombre des abonnés de chacun des comptes puisque 75 % des artistes du RAAV de l’échantillon en ont moins de 100. Passant de 0 à 1 647, la moyenne est de 168,78 abonnés, en faisant la plus faible moyenne de toutes celles extraites jusqu’à maintenant.

La moitié des artistes présents sur Twitter n’utilise la plateforme qu’à des fins professionnelles et près d’un tiers des artistes a plutôt opté pour une visibilité mixte, à la fois personnelle et professionnelle.

IV.5. Pinterest

Avec 27 artistes répertoriés, Pinterest est utilisée par 25,71 % de l’échantillon et la moitié de ces utilisateurs a moins de 10 abonnés sur son compte. Malgré la faible moyenne des abonnés, les comptes des sujets 39 et 41 se démarquent avec, respectivement, 13 355 et 6 300 abonnés.

Par ailleurs, sur Pinterest, on observe une variation entre les mises en visibilité professionnelle (44,44 %), mixte (25,93 %) et personnelle (7,4 %). Toutefois, six des comptes ne comportent ni publication ni description, rendant la mise en visibilité impossible à déterminer.

IV.6. YouTube

Le nombre des usagers YouTube répertoriés dans l’échantillon des artistes du RAAV est notable avec 23 artistes sur 105. Cependant, le nombre des abonnés reste très faible, passant de 0 à 36 pour les 22 plus petits des 23 comptes. Le compte en marge supérieur, toujours associé au sujet 39, compte 796 abonnés. Toutes les chaînes YouTube répertoriées affichent une visibilité professionnelle.

IV.7. TikTok et autres plateformes

Sur TikTok, le nombre d’abonnés varie entre 2 et 5, et les mises en visibilité sont soit personnelles ou mixtes. Du côté de Behance, qui est une plateforme de recrutement professionnel à la pige, le nombre des abonnés varie de 252 à 584 et la mise en visibilité y est exclusivement professionnelle. Pour Etsy, qui est plutôt destinée aux transactions marchandes, les deux comptes repérés sont relativement similaires. En effet, ils utilisent tous les deux une mise en visibilité professionnelle et le nombre de leurs abonnés (aussi appelés « admirateurs » sur Etsy spécifiquement) varie de 7 à 244. Finalement, sur Vimeo, le nombre d’abonnés varie de 2 à 18 et la mise en visibilité est exclusivement professionnelle.

V. Indicateurs identitaires et langue

La question de la langue française est un facteur identitaire important lorsqu’il s’agit du Québec, qui plus est lorsqu’il est question de culture. Comme l’explique Marie-Christine Weidmann Koop dans Le Québec aujourd'hui : identité, société et culture :

« Depuis 1867, le Canada s’est élargi à dix provinces et l’histoire des relations fédérales et provinciales est une suite de tensions souvent à l’initiative du Québec qui, aiguillonné par sa lutte pour la survie de sa langue et de sa culture, a pris conscience de sa spécificité.44 »

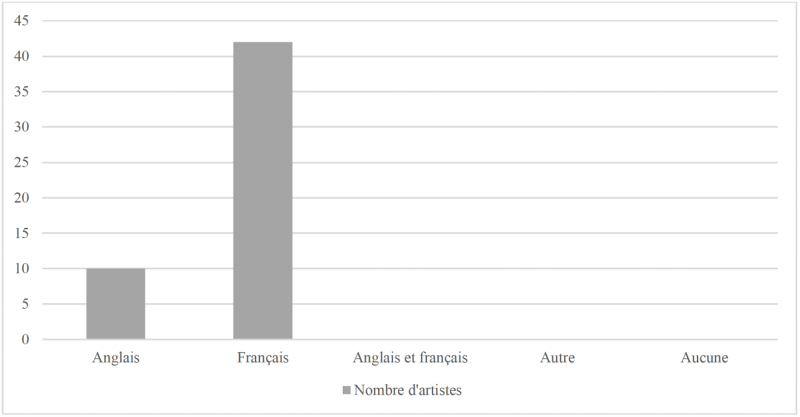

C’est pourquoi nous avons jugé primordial d’observer dans quelles langues les artistes du RAAV s’expriment sur les médias socionumériques. Il est, en effet, possible d’imaginer que l’emprunt de la langue anglaise facilite l’accès au contenu dans le contexte de mondialisation proposé par le Web. Cette supposition peut être corroborée en comparant le nombre d’abonnés moyen des artistes à l’étude et les langues utilisées dans leurs sections biographiques de présentation. Nous pouvons observer que les comptes qui utilisent exclusivement l’anglais ont en moyenne plus de 4 500 abonnés, les comptes bilingues (anglais et français) en ont un peu plus de 500 et les comptes unilingues francophones, moins de 500. Malgré ce constat, la langue française domine sur les médias socionumériques des artistes membres du RAAV, se retrouvant plus de deux fois plus utilisée que l’anglais.

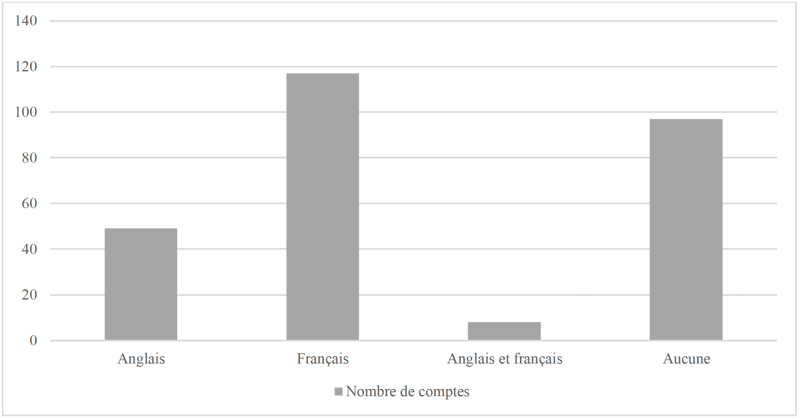

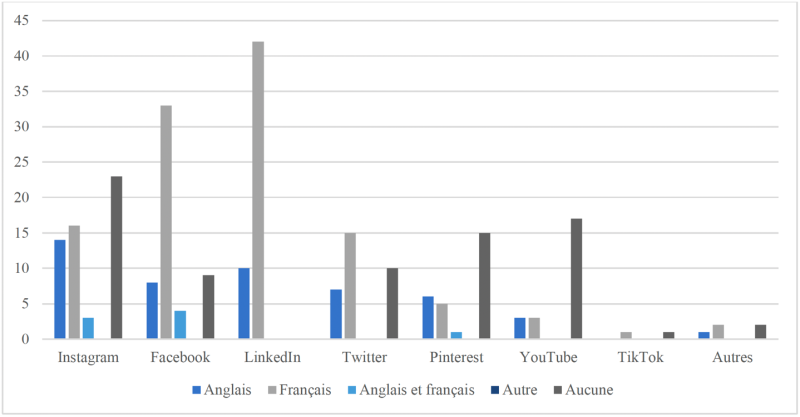

Tableau 4 – Nombre de comptes par langue utilisée dans la section biographique

Source : Claudie Saulnier

Tableau 5 – Comparaison du nombre de comptes par langues utilisées par plateforme

Source : Claudie Saulnier

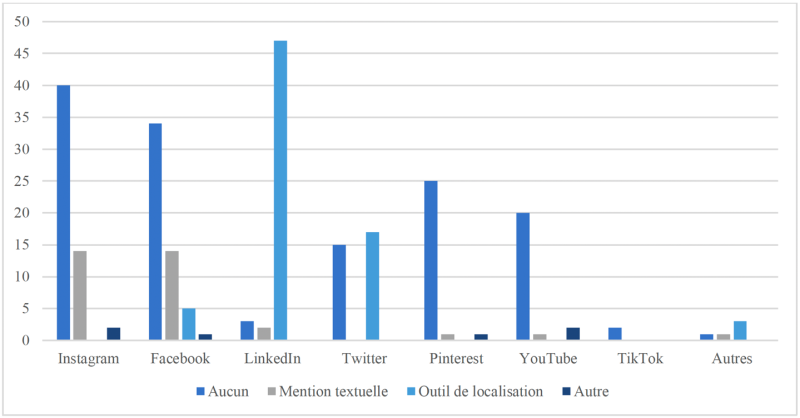

Dans un autre ordre d’idées, la visibilité du Québec comme lieu géographique associé aux artistes professionnels de l’échantillon est carrément nulle sur 55,78 % des comptes observés qui n’utilisent aucune indication de localisation.

Dans les cas de YouTube, Pinterest et TikTok spécifiquement, la visibilité du Québec est également presque nulle. En contrepartie, des mentions textuelles sont incluses sur Facebook et Instagram, alors que Twitter et LinkedIn semblent favoriser l’utilisation d’outils de localisation intégrés à l’interface. Dans le cas particulier de LinkedIn, l’affichage de la localisation est presque omniprésent, fait qui peut se rapporter, encore une fois, à l’usage prescrit de la plateforme qui invite au réseautage professionnel et, donc, à une certaine proximité géographique.

Tableau 6 – Comparaison de la visibilité du Québec par indicateur de localisation par plateforme (en nombre)

Source : Claudie Saulnier

V.1. Langue et localisation sur Instagram

Les données sont intéressantes lorsqu’il s’agit d’observer la langue utilisée dans les sections biographiques des comptes Instagram. Si 23 comptes n’ont aucune biographie, n’affichant ainsi, au premier coup d’œil, aucune préférence en matière de langue, reste que 16 comptes ont une biographie en français, contre 14 en anglais et 3 dans les deux langues.

C’est lorsqu’on croise les langues choisies avec le nombre d’abonnés que les écarts se produisent puisque les comptes en anglais ou partiellement en anglais ont, en moyenne, 13 215 abonnés (1 621 abonnés si l’on exclut le compte ayant plus de 100 000 abonnés) et les comptes bilingues ont une moyenne de 833 abonnés. En troisième et quatrième positions se trouvent les comptes en français et les comptes sans biographie, avec des moyennes respectives de 293 et 273 abonnés. Des 10 comptes avec le plus grand nombre d’abonnés, 7 ont une biographie en anglais, 1 a une biographie bilingue et 2 n’ont pas de biographie.

Tableau 7 – Nombre d’artistes par langue de la section biographique sur Instagram

Source : Claudie Saulnier

En ce qui a trait aux indices de localisation québécoise, 40 des 56 comptes à l’étude n’affichent aucun indicateur alors que 14 comptes contiennent une mention écrite de villes québécoises, de régions ou tout simplement de la province du Québec dans la section biographique. Dans le cas des deux autres comptes, il est possible de déduire la localisation via, dans le cas du sujet 103, la mention d’un établissement universitaire local (Université McGill) et via l’affichage de l’extension de domaine « .quebec » dans l’URL du site officiel du sujet 79.

V.2. Langue et localisation sur Facebook

En comparant avec Instagram, l’utilisation des langues officielles s’avère très différente sur les pages Facebook puisque nous observons une présence marquée d’un français exclusif dans 61,11 % des cas. Les pages n’utilisant aucune langue dans la section biographique représentent 16,67 % des cas, alors que les biographies rédigées en anglais représentent 14,81 % des cas. Seuls 7,40 % des artistes du RAAV étudiés utilisant une page Facebook ont choisi d’avoir une biographie bilingue. Cela étant dit, à l’instar d’Instagram, les comptes unilingues français ont, en moyenne, un nombre d’abonnés par 43,33 points de pourcentage moins élevé que celui des comptes unilingues anglais (799 abonnés contre 1 410 abonnés).

Tableau 8 – Nombre d’artistes par langue de la section biographique sur Facebook

Source : Claudie Saulnier

Les indices de localisation québécoise se rapprochent de ceux utilisés sur Instagram en ce sens que la majorité des comptes n’affichent aucun indicateur (62,97 %). Toutefois, la proportion des comptes offrant un ou plusieurs indices de localisation québécoise est plus élevée que sur Instagram. En effet, 20 pages Facebook contiennent des indices : 14 pages en font la mention textuelle, 5 pages utilisent l’outil de localisation intégré à la plateforme pour indiquer leur localisation sur une carte interactive et 1 page, celle du sujet 102, affiche une URL contenant le mot « Québec ».

V.3. Langue et localisation sur LinkedIn

Sur LinkedIn, les variations d’utilisation de la langue se font rares. Seulement deux comportements ont été observés : l’utilisation exclusive de la langue française dans 80,77 % des cas et l’utilisation exclusive de l’anglais dans 19,23 % des cas. Il est à noter que la mention d’un titre professionnel étant obligatoire à l’inscription, tous les comptes contiennent une portion de texte et, par conséquent, un choix de langue. C’est pourquoi il n’existe pas de cas où l’option « aucune langue » ait été observée.

Tableau 9 – Nombre d’artistes par langue de la section biographique sur LinkedIn

Source : Claudie Saulnier

De plus, la plateforme force l’ajout d’une information de localisation à l’inscription, ce qui explique que les indicateurs de localisation québécoise se trouvent principalement dans l’espace réservé sur le compte. Toutefois, il est possible de trouver quelques rares comptes ne faisant pas mention du Québec, comme celui du sujet 71 qui affiche plutôt une localisation plus large (Canada). Finalement, deux artistes ont indiqué leur localisation en faisant une mention textuelle dans la section descriptive de leur profil.

V.4. Langue et localisation sur Twitter

Sur Twitter, 31,25 % des comptes à l’étude ne comportent pas de biographie. Ainsi, 10 des 32 comptes observés n’ont pas pu être associés à une langue spécifique. Les biographies et descriptions existantes étant toutefois particulièrement limitées en nombre de caractères, il semble normal de ne pas voir de ces sections rédigées en deux langues et, dans le cas qui nous occupe, le français l’emporte par deux fois sur l’anglais avec, respectivement, 15 et 7 comptes.

Pour les indicateurs de localisation, ce sont les lieux québécois indiqués dans l’outil de localisation intégré à la plateforme (53,12 %) et l’affichage d’aucun indice faisant mention du Québec (46,88 %) qui se partagent la tâche. Comme sur LinkedIn, plusieurs des comptes n’affichent pas d’affiliation au Québec, mais affichent tout de même une affiliation géographique plus large comme le Canada.

V.5. Langue et localisation sur Pinterest

Les langues utilisées sur Pinterest s’avèrent aussi plutôt rares avec 15 comptes sur 27 sans biographie ou description. Les 12 autres comptes sont en anglais (6 comptes), en français (5 comptes) et bilingues (1 compte). En ce qui a trait à la localisation québécoise, un seul compte comporte une mention écrite alors que les autres n’affichent aucun indice de localisation.

V.6. Langue et localisation sur YouTube

Sur YouTube, du côté des langues, la majorité des chaînes n’ayant pas de description écrite, seulement six chaînes ont été notées : 3 en anglais et 3 en français. Aucun indicateur de localisation québécoise n’a été observé, à l’exception de la mention textuelle repérée dans la description du compte du sujet 39.

V.7. Langue et localisation sur TikTok et autres plateformes

Sur TikTok, l’un des comptes relevé ne comporte pas de biographie et l’autre utilise le français. Par ailleurs, aucun indicateur de localisation n’a été noté sur cette plateforme.

Sur Behance, les langues utilisées varient entre l’anglais (un compte) et le français (un compte), et les indices de localisation québécoise y semblent incontournables, vu le mandat de recrutement professionnel de la plateforme. Ainsi, un compte comporte une mention géographique textuelle et l’autre utilise plutôt un outil de localisation intégré à la plateforme pour se positionner au Québec.

Les comptes Etsy des artistes de l’échantillon utilisent la langue française et font mention d’une ville québécoise dans l’outil de localisation de la plateforme.

Finalement, sur Vimeo, aucune biographie textuelle n’a pu être observée et, donc, aucune langue n’a pu être relevée. Toutefois, l’un des deux comptes comporte la présence d’un indicateur de localisation québécoise dans un outil implémenté à même la plateforme.

VI. Analyses comparatives

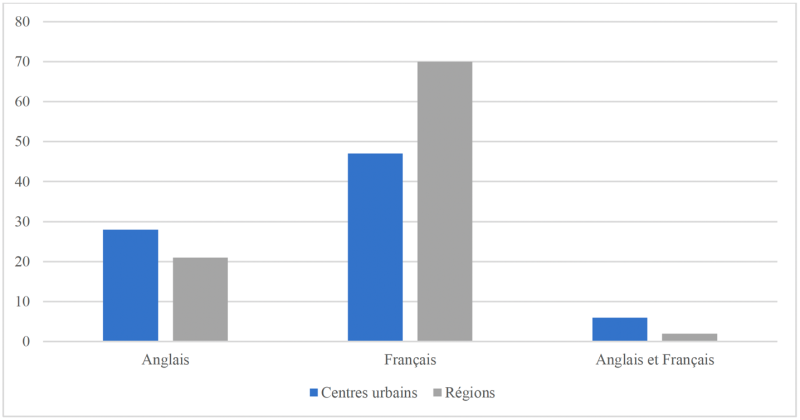

VI.1. Langue, localisation et milieu de vie

De l’échantillon prélevé sur les artistes du RAAV, 52 sujets se trouvent en milieux urbains (incluant Montréal et la Capitale Nationale) et 53 se trouvent en région. Spontanément, nous pourrions être tentés de déduire que les artistes en région sont moins présents en ligne que les artistes habitant en centres urbains. Or, les données recueillies permettent d’observer que les différences entre les présences numériques des artistes des deux milieux de vie ne sont pas particulièrement marquées.

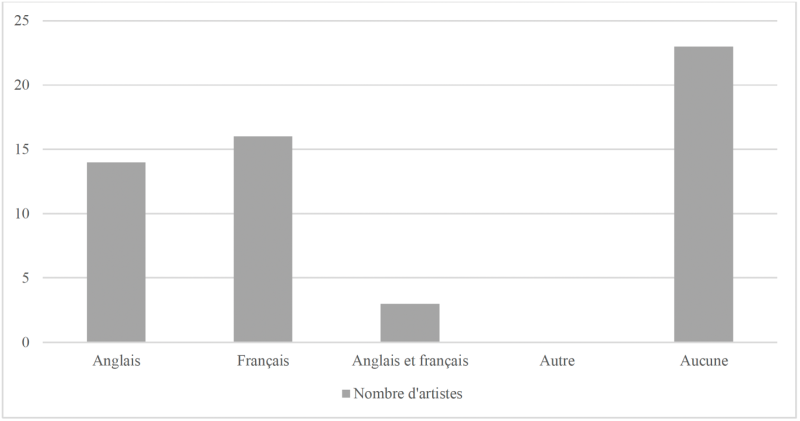

Les langues utilisées sont probablement l’endroit où l’on remarque les écarts les plus prononcés entre les présences socionumériques des artistes en milieux urbains et régionaux. En effet, on remarque que les artistes des deux catégories ont tendance à utiliser plus souvent le français exclusif que l’anglais, ou que la rédaction de descriptifs bilingues. Cette tendance est toutefois plus prononcée chez les artistes en région qui préfèrent nettement le français aux autres options étudiées. Chez les artistes en milieux urbains, l’écart est moins prononcé. De plus, ces derniers l’emportent sur les régions lorsqu’il s’agit d’avoir des descriptions anglaises ou bilingues.

Tableau 10 – Comparatif par milieu (centres urbains, Montréal et Capitale Nationale, c. régions) du nombre d’artistes par langue utilisée sur les médias socionumériques

Source : Claudie Saulnier

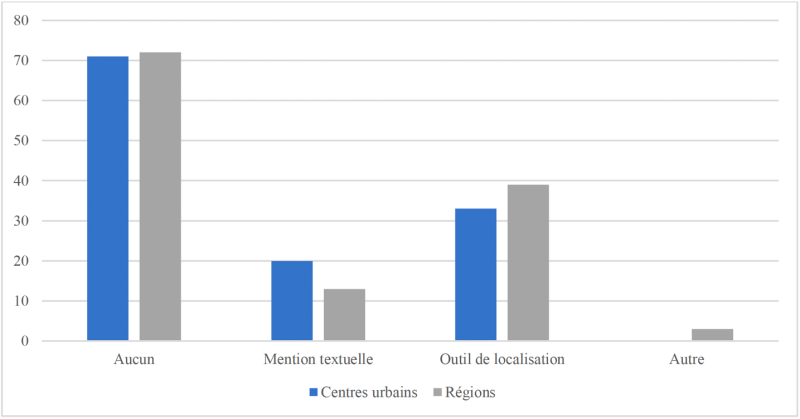

On remarque par ailleurs que les artistes des deux milieux ont tendance à ne pas donner d’indication quant au fait qu’ils habitent et travaillent au Québec. La vaste majorité des artistes ne donne aucune indication quant à sa localisation ou l’indique de manière plus large en faisant mention du Canada, mais pas de la province de Québec. Toutefois, pour ceux et celles qui donnent leur localisation, ils le font le plus souvent en utilisant les outils de localisation intégrés aux plateformes, et un peu plus souvent d’ailleurs chez les artistes en région. Les artistes en milieux urbains, quant à eux, sont plus nombreux que leurs collègues en région lorsqu’il s’agit de mentions textuelles de leur localisation.

Somme toute, bien que les données indiquent certains écarts entre les deux populations comparées, ces écarts demeurent généralement minces.

Tableau 11 – Comparatif par milieu (centres urbains, Montréal et Capitale Nationale, c. régions) du nombre d’artistes par indicateur de localisation québécoise

Source : Claudie Saulnier

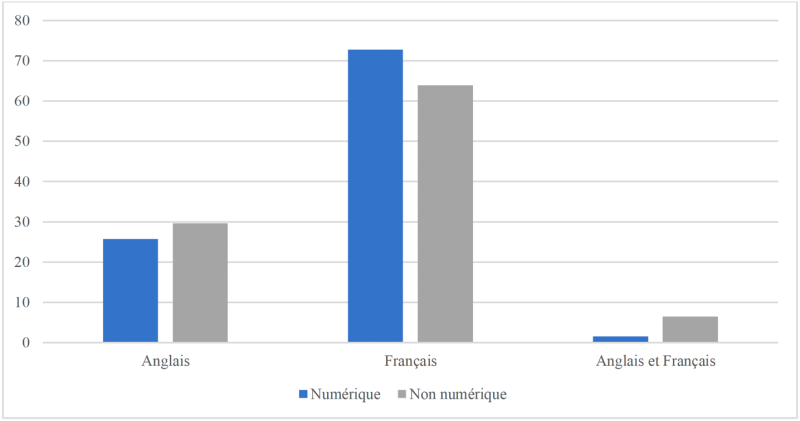

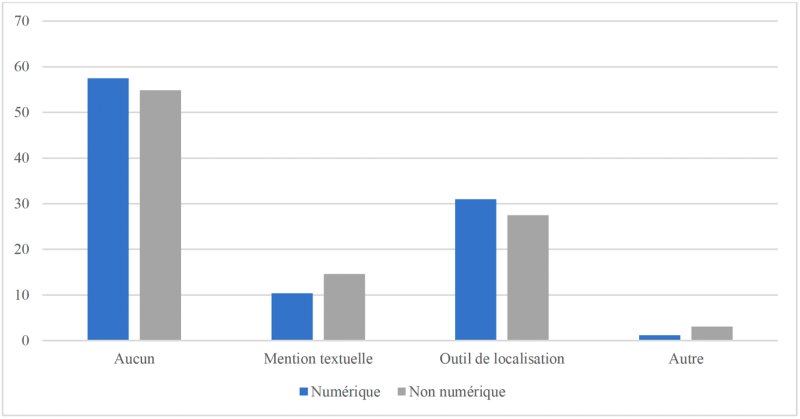

VI.2. Langue, localisation et discipline créative

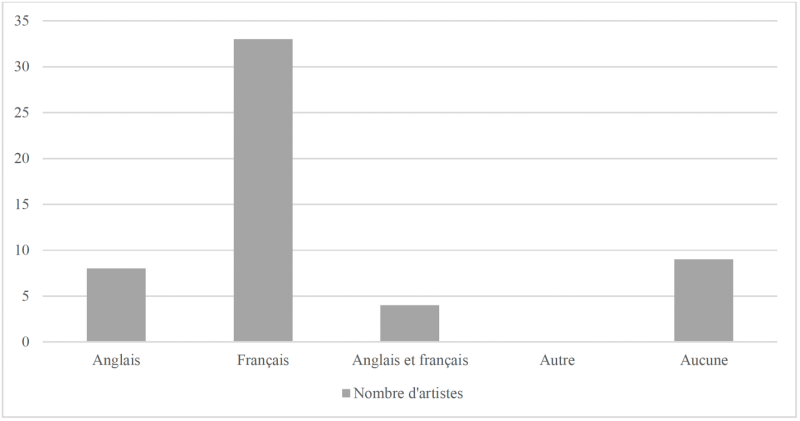

Dans l’échantillon, les artistes utilisant au moins un médium à prédominance numérique ont été isolés afin de constituer un sous-échantillon d’artistes considérés « d’art numérique ». Ces médiums sont la « vidéo », la « photographie », l’« art numérique » et le « média électronique et numérique ». Ces artistes ont ensuite été retirés de l’échantillon de base afin de construire un sous-échantillon d’artistes ne pratiquant aucune forme d’art fondamentalement numérique. Ces deux sous-échantillons sont composés de 28 artistes en art numérique et de 77 artistes en art non numérique. Les données suivantes sont donc présentées sous forme de proportions et non de quantité puisque la disparité entre les deux sous-échantillons fausserait les résultats comparatifs.

D’abord, les artistes d’art numérique utilisent plus fréquemment la langue française exclusivement que les artistes d’art non numérique. Les artistes d’art non numérique utilisent plus souvent l’anglais et des descriptions bilingues que leurs contreparties d’art numérique.

Tableau 12 – Comparatif par type de discipline du pourcentage des artistes par langue utilisée sur les médias socionumériques

Source : Claudie Saulnier

En ce qui a trait aux indicateurs de localisation québécoise, les écarts entre les artistes d’art numérique et non numérique sont relativement faibles. On observe toutefois que les artistes d’art non numérique indiquent plus fréquemment cette information. Ils ont aussi légèrement plus tendance à utiliser une mention textuelle ou une autre méthode d’indication que les artistes d’art numérique. Ces derniers sont plus portés à utiliser les outils de localisation intégrés aux plateformes que leurs collègues d’art non numérique.

Tableau 13 – Comparatif par type de discipline du pourcentage des artistes par indicateur de localisation québécoise

Source : Claudie Saulnier

VII. Discussion

En tenant compte du nombre de sujets inclus dans l’échantillon, du nombre de médias socionumériques répertoriés et de la quantité de données recueillies, nous avons pu observer comment les plateformes constituent des entités distinctes et comment les résultats ont pu varier d’un sujet à l’autre. Il nous importe donc d’effectuer la synthèse de nos principaux constats et d’en faire une lecture pointue puisque les enjeux soulevés sont l’occasion de nous interroger sur la place des artistes francophones (plus précisément québécois) dans le paysage socionumérique des arts visuels. Notre analyse invite également à effectuer une réflexion sur les variations rencontrées dans les différentes mises en visibilité des nombreux artistes à l’étude.

D’abord, le classement des plateformes les plus populaires auprès de la population à l’étude s’est avéré instructif puisqu’Instagram se positionne en tête de file, mais demeure suivie de près par Facebook et même LinkedIn. Bien qu’aucune plateforme n’ait été utilisée par tous les artistes de l’échantillon, on retient quand même que la majorité entretient une présence en ligne multiplateforme qui dénote un certain « savoir-faire » ou, du moins, une certaine sensibilité aux dynamiques communicationnelles généralement recommandées en ligne. À l’opposé, les plateformes les moins populaires sont aussi révélatrices. Le pourcentage des artistes utilisant TikTok est symptomatique de la récente popularité de la plateforme au Québec au moment de la collecte (2021). Il est aisé d’imaginer que des résultats plus récents comprendraient un plus grand nombre d’artistes sur cette plateforme. De plus, l’apparition de Behance et Etsy dans l’inventaire effectué semble suggérer que certains artistes sont conscients des opportunités économiques rendues disponibles en ligne.

Par ailleurs, nous avons été étonnés de constater que les artistes du RAAV ont, en moyenne, 2 995,79 abonnés sur l’ensemble de leurs plateformes, un chiffre plus élevé qu’anticipé même sans tenir compte des rares cas extrêmes rencontrés. Compte tenu du défi que représente l’acquisition d’abonnés, nous étions tentés de considérer que 1 000 abonnés était un total déjà impressionnant, en particulier dans le milieu plutôt niché des arts visuels. D’ailleurs, les artistes se situant dans les extrêmes en termes de nombre d’abonnés (les sujets 30, 39 et 41) se démarquent également par le nombre des plateformes qu’ils utilisent. En effet, ceux-ci utilisent tous 6 plateformes et plus ce qui dénote une bonne maîtrise des dispositifs et des pratiques d’optimisation de leur présence en ligne.

VII.1. Mise en visibilité

Sur le plan des approches à la mise en visibilité, il est évident que les artistes du RAAV mettent leur vie professionnelle plus en avant que leur vie personnelle45. C’est le cas sur Facebook, LinkedIn, TikTok, Behance, Etsy et Vimeo. Ce type de mise en visibilité est fréquemment motivé par les affordances et usages prescrits des plateformes. Par exemple, la mise en visibilité professionnelle est largement dominante sur Facebook, une plateforme qui n’est pas, à proprement parler, dédiée au réseautage, contrairement à LinkedIn. Toutefois, le format « page officielle » semble mettre de l’avant une image professionnalisante de l’individu, par opposition à un compte personnel (et souvent privé) qui peut être utilisé à toutes les sauces. On remarque également que le deuxième type de mise en visibilité le plus populaire sur les pages Facebook est le type « mixte » qui suggère la combinaison de publications professionnelles et personnelles sur une même page. Ce constat n’est pas sans évoquer les recommandations d’usage dans le maintien d’une présence socionumérique efficace. Celles-ci impliquent souvent qu’une présence en ligne est plus engageante si elle est connectée à une « vraie personne » et à ses valeurs personnelles, si elle est perçue comme étant « authentique »46.

Instagram, Twitter et Pinterest se distinguent légèrement des autres lorsqu’il s’agit de mise en visibilité puisqu’on y observe une plus grande variété de comportements. Malgré cela, il reste que, dans l’ensemble, la mise en visibilité exclusivement personnelle est de loin la moins utilisée. Il est permis de s’interroger sur l’intention globale de la présence en ligne des artistes du RAAV qui semblent s’adonner à ce type d’activité dans un but presque strictement professionnel. Deux réflexions s’imposent alors : 1) les artistes ont-ils des comptes personnels autres qui n’ont pas été détectés au moment de construire la base de données ou 2) est-ce plutôt un cas d’absence de distinction entre les dimensions personnelle et professionnelle de la vie d’artiste ? La seconde question a déjà été soulevée dans l’article « (In)Visibilité de l’art sur les réseaux sociaux numériques (RSN) : analyser l’acceptation des RSN par les artistes » qui indique que certains artistes cherchent consciemment à « se prémunir d’une fusion entre [leur] communication professionnelle et personnelle »47 et qu’ils se considèrent donc « à risque » d’entretenir une certaine confusion.

VII.2. Utilisation de la langue

L’observation de l’utilisation de la langue sur les médias socionumériques des artistes à l’étude révèle quatre principaux modèles : les comptes unilingues français, unilingues anglais, bilingue (anglais / français) et les comptes sans section biographique et, donc, sans langue prédominante. Ce dernier modèle domine sur les plateformes Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, TikTok et Vimeo.

Comme il est possible d’imaginer que l’emprunt de la langue anglaise facilite l’accès au contenu dans le contexte de mondialisation proposé par le Web, nous avons été en mesure de mettre en évidence que la « popularité » des comptes en anglais est largement supérieure à celle des autres formules. En effet, les comptes unilingues anglais ont en moyenne 4 609 abonnés contre 619 pour les comptes bilingues, 424 pour les comptes unilingues français, et 361 pour les comptes sans section biographique. Ces écarts sont particulièrement marqués sur Instagram où l’on observe que les comptes avec des biographies exclusivement anglaises ou bilingues (anglais et français) ont un nombre d’abonnés moyen largement plus élevé que les autres comptes. Les deux premiers modèles ont une moyenne respective de 13 215 et 833 abonnés, contre 293 abonnés pour les comptes unilingues francophones et 273 abonnés pour les comptes sans biographie. Cet écart semble témoigner d’une plus grande portée et d’un meilleur potentiel de découvrabilité à l’utilisation de l’anglais, facilitant ainsi la compréhension du contenu « pour le plus grand nombre » par l’usage de la langue la plus parlée au monde48.

Il est toutefois légitime de s’interroger sur le rapport de causalité entre le choix de langue et le nombre des abonnés. Est-ce que les comptes ont plus d’abonnés parce qu’ils sont compréhensibles pour plus d’internautes ? Les plateformes en anglais sont-elles favorisées par les algorithmes et, ainsi, rendues visibles à un plus grand bassin d’utilisateurs ? Ou encore, est-ce que les artistes ayant des compétences plus développées pour les communications numériques choisissent plus fréquemment de s’exprimer en anglais en ligne ? Chose certaine, la « popularité » des comptes en anglais, lorsque calculée en fonction du nombre d’abonnés, est vastement supérieure à celle des autres formules. Il est également bon de souligner qu’en termes de proportions, l’anglais est plus souvent utilisé en ligne par les artistes à l’étude que dans la population générale puisque 22,86 % des artistes de l’échantillon ont utilisé l’anglais sur au moins une de leurs plateformes, alors que seulement 7,6 % à 9,1 % de la population québécoise sont de langue maternelle anglaise49.

Avec toutes ces informations en tête, il est possible de s’interroger sur les motivations du choix de la langue par-delà les allégeances culturelles, politiques ou les simples préférences des artistes. D’abord, toutes les interfaces ne permettent pas de choisir le bilinguisme, ne serait-ce qu’à cause du nombre restreint de caractères permis dans la section biographique. C’est le cas d’Instagram et de Twitter, entre autres. Ensuite, si l’on considère le niveau de littéracie numérique général, il est parfaitement concevable que plusieurs artistes n’aient pas les compétences pour compléter leurs sections biographiques. Par exemple, sur YouTube, les sections biographiques de chaînes ne se trouvent pas sur la page d’accueil de gestion du compte et plusieurs manipulations sont nécessaires pour y parvenir. Tout cela sans compter que cette même section biographique est en sixième position des onglets en page d’accueil d’une chaîne en mode « visiteur ». Par conséquent, son existence n’est pas forcément « évidente ».

Malgré tout, nous avons pu constater que les biographies unilingues en français sont deux fois plus fréquentes que les biographies unilingues anglaises dans l’ensemble de l’échantillon. Ce constat peut être interprété de multiples façons. D’abord, il peut potentiellement témoigner d’une volonté des artistes de prioriser l’utilisation du français dans leur environnement numérique. Il peut également indiquer que les artistes de l’échantillon ne sont pas forcément bilingues, ou simplement confortables avec l’expression anglaise. Ou encore, il peut dépendre, encore une fois, de l’usage prescrit des plateformes. C’est le cas de LinkedIn où nous avons constaté une large utilisation de la langue française qui peut être expliquée par l’étroite connexion entre l’objectif de la plateforme (le réseautage professionnel), le lieu de l’embauche et, par conséquent, la langue. Comme le dispositif force, à l’inscription, la sélection et l’affichage d’un domaine d’expertise, le choix d’une langue plutôt qu’une autre est y est inévitable. Chose certaine, ces constats plutôt intrigants invitent à un examen plus approfondi de l’utilisation de la langue par les artistes présents en ligne.

VII.3. Localisation québécoise

Du côté des indicateurs de localisation géographique, les données révèlent que la visibilité du Québec est nulle sur 55,78 % des comptes socionumériques observés. Seules LinkedIn et Twitter, des plateformes qui valorisent l’identification d’un lieu géographique au moment de l’inscription, affichent plus fréquemment un lieu géographique. Il s’agit d’un autre aspect souvent prescrit, motivé ou limité par les affordances des dispositifs.

Toutefois, sur les comptes qui affichent des indicateurs de localisation, on relève particulièrement la variété des formats utilisés. Outre les outils intégrés aux plateformes (une carte interactive, par exemple), nous avons pu noter des mentions textuelles de lieux, des mentions d’affiliation à des établissements locaux, ainsi que des extensions de sites Web (« .quebec », par exemple) qui indiquent tous clairement une affiliation géographique.

Il est également intéressant de relever qu’entre les artistes d’art numérique et les artistes d’art non numérique, le premier groupe utilise plus fréquemment les outils de localisation intégrés aux plateformes. Cette observation peut potentiellement soutenir l’hypothèse voulant qu’ils maîtrisent mieux les outils de communication socionumériques.

VII.4. Limites de la recherche

Il est essentiel de souligner que les résultats de notre enquête sont ancrés dans un contexte relativement précis, qu’il s’agisse de temporalité ou de géographie et de culture. Il nous importe, par conséquent, de souligner que nos observations constituent un portrait des présences socionumériques de notre échantillon d’artistes en arts visuels memebres du RAAV telles qu’elles étaient à l’été 2021. Le paysage socionumérique international a, depuis, beaucoup changé. Par exemple, nous soupçonnons que le nombre des artistes présents sur TikTok soit largement supérieur au moment d’écrire ces lignes. Il n’est pas non plus exclu que la situation ait beaucoup changé au moment de mettre sous presse. C’est l’une des raisons pour lesquelles il nous semble nécessaire de mettre régulièrement à jour les observations rapportées, ne serait-ce que pour informer la communauté artistique québécoise et francophone des avancées et tendances observées dans leur milieu.

Par ailleurs, l’un des plus grands risques de la présente recherche se situe dans l’analyse des données puisqu’il serait relativement facile d’interpréter les résultats comme si l’échantillon représentait l’ensemble des artistes du Québec. Or, il est important de retenir qu’il s’agit d’une recherche qui, bien qu’elle puisse éventuellement donner quelques réponses sur la présence numérique de l’ensemble des artistes locaux, vise à brosser un portrait de celle d’artistes du RAAV spécifiquement. Pour cette raison, nos constats sont difficilement applicables à d’autres populations d’artistes. Toutefois, une enquête effectuée auprès d’artistes allemands en 2019 permet quelques comparaisons des disciplines artistiques et des médias socionumériques qu’ils utilisent aux fins de mise en visibilité50. Les principales conclusions avancées par l’article en question touchent plutôt l’espace limité qu’occupent les apprentissages en matière de communication en ligne dans la formation artistique51. Il met ainsi en lumière un certain inconfort des artistes face à l’utilisation des plateformes socionumériques malgré leur nécessité, un constat corroboré par de nombreux auteurs dans les dernières années52.

Conclusion

L’ensemble des données recueillies brosse un portrait informatif de la visibilité de l’identité québécoise francophone dans le monde socionumérique des arts visuels québécois. En les conjuguant aux différentes cultures de plateforme, aux milieux de vie des artistes et à leurs différents médiums, nous sommes en mesure de cibler des enjeux propres à la diffusion des arts visuels issus d’artistes de la francophonie sur les médias socionumériques. Nous avons pu observer la variété des plateformes utilisées et l’étendue des approches de mise en visibilité possibles sur chacune d’entre elles. En relevant les prescriptions et limites des dispositifs, nous avons mis en relief quelques défis rencontrés par les artistes au moment d’entretenir leur présence professionnelle en ligne, défis qui orientent leurs choix quant à l’utilisation de la langue et à l’identification de leur positionnement géographique.

Comme dans toute recherche empirique, les données nous guident vers des réflexions plus vastes. Nous avons pu constater que les frontières culturelles de la francophonie québécoise nous semblent définitivement perméables, flexibles et marquées par une forme de compromis ou d’adaptation. Si les indices identitaires ne sont pas forcément omniprésents dans l’échantillon, ils demeurent observables et multiples. De plus, un certain attachement à la langue française nous apparaît indéniable. En effet, même si les comptes en anglais sont vastement plus « populaires », suggérant une découvrabilité facilitée des contenus québécois dans cette langue, l’utilisation du français est considérablement plus fréquente. Si un tel constat peut mener à recommander l’utilisation de l’anglais par les artistes francophones à la recherche de visibilité socionumérique, il importe de ne pas négliger les autres facteurs pouvant influencer ce choix. L’attachement identitaire, les compétences nécessaires à l’utilisation des dispositifs et le confort dans l’utilisation d’une langue autre que le français ne sont que quelques exemples des enjeux pouvant avoir un impact sur cette décision.

Chose certaine, il nous apparaît intéressant d’accorder une attention bien particulière aux raisons qui motivent l’usage de la langue française en ligne par les artistes. Suivre cet usage à plus long terme et pas seulement chez les artistes en arts visuels, mais auprès de la population générale et auprès d’autres communautés de pratique peut potentiellement révéler des tendances instructives. D’ailleurs, l’exercice de la comparaison des artistes de différentes disciplines (arts visuels, danse, musique, etc.) quant à leur utilisation des médias socionumériques nous apparaît être une initiative fort utile. Elle permettrait de mettre en lumière les différentes prescriptions de leurs marchés respectifs en matière de diffusion de la culture, en plus de brosser un portrait des écosystèmes en ligne dans chaque domaine.

Cette enquête était, avant toute chose, la première étape d’un projet de recherche de plus longue haleine qui vise ultimement à révéler comment s’articulent aujourd’hui les « réseaux de reconnaissance » dans le domaine des arts visuels. Si la présence des artistes sur les médias socionumériques est manifeste, nous nous affairons aujourd’hui à mettre en lumière les opportunités qu’elle rend disponibles. Nous serons ainsi bientôt en mesure de décrire comment cette pratique permet à des artistes autrement « invisibles » d’élargir leur réseau et, peut-être, d’acquérir en légitimité auprès d’intermédiaires traditionnels ou, simplement, auprès du grand public.

À la lumière de cette enquête, il nous semble évident qu’il existe autant de présences et d’écosystèmes socionumériques qu’il existe d’artistes. Certes, des tendances ont pu être dégagées, mais il n’en demeure pas moins que la pratique de chacun des artistes à l’étude en matière de communication socionumérique est au moins aussi unique que leur signature.