Le projet de système de gestion de bibliothèque (SGB) mutualisé a déjà fait l’objet de nombreuses communications. On se contentera ici d’en rappeler les grandes lignes, de faire le point des principaux acquis de l’année 2012 et des questions essentielles qui restent à résoudre pour sa poursuite en 2013.

L’idée du projet est d’abord partie du constat connu de la multiplicité des systèmes locaux de bibliothèque (SIGB) et du coût élevé de leur acquisition et de leur maintien.

À l’origine, il s’agissait simplement de faire une économie d’échelle par l’utilisation d’un SIGB commun à plusieurs établissements. Il s’agissait aussi de réduire le nombre de systèmes pour en simplifier l’interopérabilité. L’ABES aurait alors essentiellement joué le rôle de porteur d’une commande groupée.

Un nouveau contexte : des SIGB aux SGB

La réflexion a pris une autre dimension avec l’arrivée des premiers systèmes de gestion de bibliothèque de nouvelle génération, appelés ici SGB pour marquer à la fois leur proximité avec les SIGB et leur différence, et caractérisés par :

- le remplacement de l’acquisition d’un système local par un abonnement à un service dans les nuages (« Software as a Service ») ;

- l’usage, par toutes les bibliothèques abonnées au service, d’un seul système commun qui s’adapte, de façon transparente pour les utilisateurs, à l’augmentation du nombre de bibliothèques abonnées et à leur variété de taille ou de configuration (« Scalability ») ;

- l’adaptabilité des fonctions du service aux différentes bibliothèques (paramétrage et interface de programmation) et la disponibilité d’une plateforme de création et de partage de nouveaux services (« Service Oriented Architecture ») ;

- l’intégration et la rationalisation des circuits de traitement des collections physiques et des ressources en ligne : acquisitions/gestion de licences, catalogage/édition de métadonnées, circulation/ gestion des accès, OPAC/découverte ;

- l’intégration et la rationalisation des multiples systèmes locaux : SIGB, prêt entre bibliothèques, liste AtoZ, ERMS, base de connaissance, résolveur de liens, moteur de recherche fédérée, bibliothèque numérique ;

- la fourniture d’un vaste ensemble de métadonnées internationales et pas seulement d’un service de gestion informatique.

Les SGB, appelés parfois « plateformes de services pour bibliothèques », concurrencent objectivement les consortiums de bibliothèques et, notamment, les réseaux de catalogage, dont ils sont parfois issus et dont ils étendent les services. En même temps, ils doivent tenir compte des consortiums existants, voire s’appuyer sur eux. La question s’est très vite posée pour un réseau national comme le Sudoc de savoir s’il ne devait pas, plutôt que d’attendre que des bibliothèques françaises rejoignent ces plateformes en ordre dispersé, les accompagner dans cette démarche et transférer le Sudoc dans un outil de nouvelle génération plus évolutif que l’outil actuel. Des réseaux de bibliothèques à l’étranger1 envisagent de le faire, obligeant les fournisseurs à mieux structurer leur offre en trois niveaux : données et services globaux pour l’ensemble des bibliothèques partageant le système (niveau international) ; données et services pour une bibliothèque particulière (niveau local) ; données et services propres à un groupe de bibliothèques (niveau consortial), sachant qu’une même bibliothèque peut appartenir à plusieurs groupes. Il est important de noter que les différents niveaux de données sont liés entre eux dans un seul système et qu’il n’y a pratiquement plus d’incohérence et de transferts de fichiers entre le niveau local et les autres niveaux.

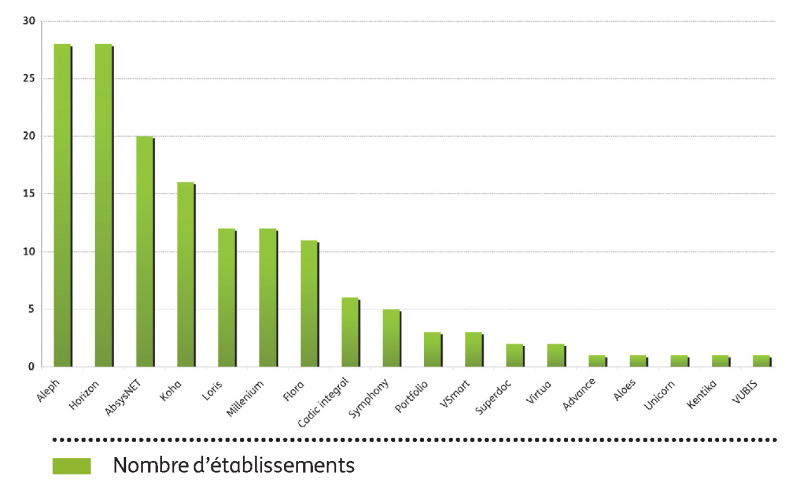

Les 153 SIGB du réseau Sudoc en janvier 2013

Deux SGB sont aujourd’hui opérationnels. La première mise en production de WMS (Worldshare Management System) par OCLC remonte à 2011 ; celle d’Alma par Ex Libris à 2012. Des solutions du même type démarreront sans doute en 2013 : Intota de Serial Solutions, OLE (Open Library Management) de la fondation Kuali, Sierra d’Innovative. SirsiDynix, VTLS, et d’autres, préparent aussi des offres plus ou moins conformes à la définition donnée ci-dessus. Ces produits sont donc très récents et les deux systèmes en production sont encore en développement. S’agit-il pour autant de produits inachevés ou encore instables ? Non, parce qu’ils sont proposés par des sociétés qui ont une grande expérience des systèmes de bibliothèque et qui réinvestissent tout leur savoir-faire et de nombreux algorithmes dans des modes de développement nouveaux et plus évolutifs. Ces systèmes sont incontestablement un élément clé du futur environnement technique des bibliothèques. L’inconvénient principal de leur nouveauté tient plus au fait que les présentations qui en sont faites, tant par les fournisseurs que par les bibliothèques partenaires du développement, restent trop évangélistes et qu’il est difficile d’évaluer leur fonctionnement exact pour une bibliothèque française ou encore plus pour un consortium de bibliothèques françaises. Il est, par exemple, difficile de répondre à une question simple comme : « Combien et quelles bibliothèques ont dépassé le stade de la déclaration d’intention et utilisent aujourd’hui ces produits ? ». La réponse la plus fiable se trouve sans doute dans le répertoire international des bibliothèques de la revue en ligne Library Technology, répertoire mis à jour annuellement à partir de déclarations volontaires des bibliothèques. Selon cette source, à l’heure où est écrit cet article, 123 bibliothèques utilisent WMS2 et 107 Alma3.

Les acquis

En 2012, le comité technique du projet a mobilisé 24 établissements de l’enseignement supérieur et 5 établissements du groupe EPRIST (établissements publics de recherche – information scientifique et technique) pour étudier les différents aspects d’une éventuelle migration de leur informatisation vers un SGB mutualisé. Il a traité les aspects fonctionnels (acquisitions, catalogue et catalogage, circulation), mais aussi les questions d’ouverture des données et des services informatiques et de modèle économique.

Les acquisitions et la politique documentaire seront rationalisées et simplifiées par :

- l’agrégation de nombreuses données en provenance des grandes sources de catalogage, des fournisseurs et des éditeurs ;

- une recherche professionnelle et des circuits de commandes intégrant complètement les supports imprimés et électroniques et les fonctions aujourd’hui éclatées entre divers systèmes : découverte, catalogue listes AtoZ, résolveurs de liens, ERMS ;

- la production de statistiques et de tableaux de bord au niveau d’une bibliothèque ou de groupes de bibliothèques.

Le catalogue et le catalogage évolueront vers les FRBR et vers RDA. Ce sera dans un contexte international et, bien que ce ne soit pas celui d’abord envisagé en France, ce contexte n’est pas figé et le réseau Sudoc pourra être un acteur de nouvelles évolutions. Autre changement tout aussi important : le catalogue commun intégrera les données locales complètes des collections physiques en provenance des SIGB et le système commun contribuera à constituer une base de connaissance partagée des abonnements électroniques, aujourd’hui inexistante et pourtant indispensable au signalement national des collections de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’ABES devra accompagner ces orientations qui nécessitent de renforcer et de repenser largement la coordination documentaire (guide méthodologique, profil RDA) et la formation. La circulation locale des collections physiques sera également prise en charge.

En matière d’ouverture des données, les SGB proposent au moins de partager de nombreuses métadonnées entre tous les acteurs du système. Certains étendent le partage en dehors du système par l’usage d’une licence ODC‑BY4. Toutefois, les garanties juridiques sont insuffisantes et doivent s’accompagner d’une maîtrise technique commune effective des données par les bibliothèques, indépendamment du fournisseur.

En matière de sécurité des données personnelles et de protection de la vie privée, les SGB respectent a priori les meilleurs standards internationaux. Toutefois, les inquiétudes sont vives d’un possible détournement des données ; c’est pourquoi la contractualisation pour un système commun doit scrupuleusement veiller à prendre sur ce point toutes les garanties recommandées par la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

En matière d’ouverture des services informatiques, les SGB sont des systèmes propriétaires, à l’exception de Kuali OLE qui émane d’une communauté d’universités américaines pour la plupart membres du Research Library Group (RLG). Tous proposent une plateforme de services partagée incluant de nombreuses interfaces de programmation (API), la possibilité d’adapter certains workflows et de développer des services propres à une bibliothèque ou partagés. L’ABES, l’Agence de mutualisation des universités et établissements (AMUE) et les bibliothèques devront constituer un réseau d’expertise autour de cette plateforme pour réaliser les adaptations communes ou spécifiques, en particulier l’intégration des services documentaires aux systèmes d’information des établissements : intégration des acquisitions au système financier, de la circulation et des accès au référentiel des personnes et au système d’authentification, des services aux usagers à l’environnement de travail et à l’intranet. En revanche, la plateforme du SGB ne sera pas en mesure de remplacer tous les services de l’ABES susceptibles d’échanger des données avec le SGB (Calames, IdRef, Star, theses.fr, Périscope, hub de métadonnées) et n’a de toute façon pas vocation à le faire. L’ouverture des données et des services informatiques ne sera vraiment garantie que par le maintien d’une base miroir des données nationales pour assurer les services actuels et en développer de nouveaux. Il serait illusoire de croire que des systèmes conçus à l’échelon international soient capables de proposer des services adaptés finement aux besoins de communautés documentaires spécifiques.

Le modèle économique global apporte une économie d’échelle. Les fournisseurs font au départ un investissement considérable pour développer un système beaucoup plus complexe qu’un SIGB traditionnel, mais ensuite ils ne supporteront plus qu’un seul système au lieu des centaines de systèmes locaux actuels. Pour les bibliothèques, c’est l’inverse : il n’y aura plus d’investissement de départ, mais un simple abonnement annuel au système de gestion de bibliothèque. Les fournisseurs annoncent sans plus de précision des économies concrètes pour les bibliothèques. Toutefois, au niveau de la bibliothèque, le nouveau modèle sur abonnement est difficilement comparable au précédent et, surtout, la formule de l’abonnement comporte un risque intrinsèque d’augmentation sans rapport avec la réalité, si se recrée un marché captif. C’est le risque majeur que devront pallier la gouvernance du projet et l’organisation du marché.

La gouvernance envisagée pour le projet s’appuie naturellement sur le modèle du Sudoc actuel : aujourd’hui, l’ABES signe un contrat avec OCLC dans le cadre duquel elle paie une redevance annuelle pour l’usage de CBS/WinIBW et passe des conventions avec les établissements dans le cadre desquelles elle leur refacture les sommes versées à OCLC plus d’autres frais d’environnement en fonction de critères de répartition validés par le conseil d’administration. Pour le SGB mutualisé, l’ABES signera, d’une part, un contrat avec un fournisseur au terme d’un appel d’offres et, d’autre part, des conventions avec les bibliothèques. Elle paiera aux fournisseurs l’abonnement annuel des bibliothèques du réseau Sudoc et refacturera ce montant augmenté de frais de gestion et de service aux bibliothèques.

Quelques points varieront sans doute et devront être précisés lors de la rédaction du marché :

- la répartition des coûts entre les établissements s’appuiera plus sur le modèle du fournisseur que sur des critères internes au réseau ;

- les frais de service sont une nouveauté : ils seront fixés au plus juste et permettront de réguler le niveau de service demandé par les établissements à l’ABES ;

- la question de l’assistance technique directe du fournisseur aux établissements sera étudiée.

Lithographie coloriée à la main. [Paris], A. de Vresse, Destouches Lith., [entre 1850 et 1870]

Coll. Library of Congress, Prints and Photographs Division (LC-DIG-ppmsca-02332)

Trois questions en préambule aux scénarios

La première question est celle de la multiplicité des calendriers et des besoins des établissements. Chaque année, 10 à 15 établissements en moyenne changent de SIGB et il y en aura sans doute plus dans les prochaines années du fait de l’obsolescence de plusieurs systèmes répandus. Le choix de migrer vers un SGB dépend étroitement de l’environnement local, des contrats en cours, des composants du système documentaire, des moyens et de la culture de l’établissement. Certains voudront garder leur SIGB et continuer à ne participer qu’au catalogage partagé et au catalogue collectif. D’autres souhaiteront en plus participer à une base de connaissance commune. D’autres encore préféreront transférer toutes les fonctions de gestion sur le système commun, tout en gardant une maîtrise locale de la découverte et des services au public. Enfin, les bibliothèques non déployées continueront probablement à ne participer qu’au catalogue collectif des périodiques.

La deuxième question est celle de la multiplicité des SGB. Certains établissements peuvent choisir de migrer leur système local vers un autre SGB que celui qui hébergera le Sudoc tout en souhaitant continuer à participer à celui-ci. La multiplication de tels choix pourrait aboutir à un Sudoc réparti entre plusieurs systèmes sur le modèle du Catalogue collectif de France (CCFr), solution a minima et en nette régression par rapport à la situation actuelle, ce qui n’est pas souhaitable. Face à cette situation, il faudra sans doute admettre qu’il y ait des centres de production secondaires du Sudoc. Mais il faudra au moins garder une unité physique du catalogue collectif national de l’enseignement supérieur et de la recherche, soit par synchronisation du SGB hébergeant le Sudoc avec les centres de production secondaires, soit par synchronisation d’une base miroir commune aux SGB.

La troisième question est celle de l’impact du projet sur les missions nationales de l’ABES : le signalement des collections, la coordination du traitement documentaire, la gestion et le développement de systèmes informatiques, le concours apporté aux établissements dans le domaine de l’information bibliographique, la coopération avec les organismes concourant aux mêmes fins tant en France qu’à l’étranger, missions auxquelles s’est ajoutée l’acquisition mutualisée de ressources numériques. Une étude de l’existant est en cours à l’ABES pour y répondre plus précisément.

Un scénario général de déroulement du projet en trois phases s’est construit au fil des échanges de 2012 :

- migration d’un groupe d’établissements pilotes (deux ans ?) ;

- migration du Sudoc (deux ans ?) ;

- migration des autres établissements au fil de l’eau (durée non déterminée).

Deux variables, le temps et le périmètre des fonctions confiées au système commun, peuvent conduire de ce scénario général à des scénarios particuliers très différents entre eux.

La variable temps amène à se poser la question de la maturité des solutions, notamment pour le démarrage de la phase 2. Faudrait-il différer le projet en attendant que les produits soient plus mûrs ? Il n’est certainement pas pertinent de repousser celui-ci sans rien faire. En revanche, il est prudent de ne pas se précipiter dans son déroulement et de prévoir le temps d’un vrai test des systèmes candidats. La formule du dialogue compétitif semble particulièrement adaptée à cette indispensable phase de test et de mise au point.

Le périmètre des fonctions prises en charge par le SGB mérite aussi d’être discuté. Par exemple, l’intégration du prêt entre bibliothèques au projet dépend des choix de BSN8. De même, l’expérience d’IdRef montre l’intérêt d’un service d’autorités externe et commun aux différentes applications.

Ce sont les principales questions auxquelles doivent répondre, avant fin mai, le conseil scientifique et le comité de pilotage du projet pour que le conseil d’administration de l’ABES puisse prendre une décision éclairée sur le lancement effectif du projet et ses modalités. L’étude d’impact aura précédemment été débattue au comité technique et mise en consultation publique comme l’avait été en 2011 le projet d’établissement de l’ABES. Il est en effet primordial qu’un projet qui bouleverse si radicalement l’organisation documentaire existante et engage l’avenir autant que l’avait fait le Sudoc à sa création fasse l’objet du débat le plus large possible. En fonction de cette décision se constituera un groupe projet avec des membres de l’ABES, des membres des établissements pilotes et des représentants du réseau.

Le Cloud Computing, késako ?

La version anglophone de Wikipedia définit le Cloud Computing comme « l’utilisation de ressources informatiques matérielles ou logicielles fournies comme du service via un réseau, notamment Internet ».

À cette définition, les différentes sources d’information ajoutent toujours une liste de services proposés, regroupés autour de trois axes principaux : l’infrastructure matérielle (IaaS, Infrastructure as a Service), la plateforme du système d’exploitation (PaaS, Platformas a Service), les logiciels applicatifs (SaaS, Software as a Service).

En vertu de ces définitions, le Sudoc est déjà un SaaS dans les nuages pour les bibliothèques du réseau. En revanche, leur SIGB est un système local. On peut nuancer cette affirmation en notant que l’infrastructure matérielle du SIGB est, souvent, pour le SCD un IaaS fourni par la direction des services d’information de l’université. Toutefois, un service fourni via l’intranet de l’établissement n’est généralement pas considéré comme étant du Cloud Computing et son externalisation est un critère important. Le projet de SGB mutualisé consiste bien à externaliser le SIGB, matériel et logiciel, ainsi que d’autres applications documentaires. Ces applications cessent d’être des systèmes locaux acquis ou développés pour devenir un service dans les nuages auquel on s’abonne.

Pour en savoir plus

Blog consacré au SGBM :

http://sgbm.abes.fr

Site de veille :

http://delicious.com/sgbm

![Lithographie coloriée à la main. [Paris], A. de Vresse, Destouches Lith., [entre 1850 et 1870]](docannexe/image/1063/img-2-small800.jpg)