De son mémoire ENSSIB jusqu’à sa participation au comité technique, Sandrine Berthier a suivi de près les débats sur un système de gestion de bibliothèque mutualisé (SGBM). Elle nous livre ici une approche personnelle du sujet, entre rêve et réalité…

Mon ambition n’est pas de résumer le projet SGBM, il n’est pas arrivé à son terme et je n’en ai pas tous les tenants et aboutissants. J’ai eu le bonheur de pouvoir suivre la question, de ses premiers frémissements à ses développements actuels. Un point de vue, forcément subjectif, s’est construit au cours de ces travaux, d’abord pour un mémoire d’ENSSIB sur la place des systèmes intégrés de gestion de bibliothèques (SIGB), puis dans un groupe projet ENSSIB pour l’ABES et, enfin, comme membre du comité technique. C’est ce point de vue, ces changements de perspective, que je voudrais transmettre. En un peu plus d’un an, ce qui était un murmure, presque un rêve, s’est transformé en une série de questions pour l’ABES et pour les établissements qui interrogent, au-delà de notre informatique documentaire, le cœur de notre métier, nos structures, nos réseaux.

Vers la réunification des systèmes documentaires

Nos SIGB rendent depuis les années 80 de bien fiers services. Mais, en analysant leur place aujourd’hui, on se rend compte qu’ils ont perdu du terrain. De nouvelles briques sont venues au secours de ce système qui se voulait « intégré » : ERMS, bases de connaissance, résolveurs de liens, bibliothèques numériques, outils de découverte sont autant d’éléments qui manquent à l’ancêtre historique de notre informatique documentaire. C’est en partant de ce constat que les premiers frémissements sur les SGB nouvelle génération me sont parvenus : il se murmurait, depuis 2010-2011, qu’un système unique pourrait à nouveau réunifier nos fonctions, réconcilier le papier et l’électronique. C’était une belle idée, qui venait conforter la place du SIGB dans l’informatique documentaire, lui redonner son rôle central dans nos pratiques. Dans un premier temps donc, une sorte de promesse de réunification de nos systèmes.

En outre, ce système qui pointait le bout de son nez s’inscrivait, dès ses origines, dans une nouvelle logique technique et économique : celle du Cloud Computing et des Services as a Software (SaaS). Il venait battre en brèche le modèle technique (client/serveur) et économique (investissement/maintenance) des anciens systèmes. On pouvait déjà esquisser de premières conséquences : disparition des problèmes de gestion du matériel informatique (plus de maintenance, plus de mise à jour, plus de gestion des licences par poste) et inscription dans un univers des services web. Le SGB semblait donc vouloir faire entrer nos systèmes dans une ère de connectivité et de simplicité.

Cette nouvelle architecture impliquait également davantage de collaboration : les éditeurs promettaient un partage des données, des outils, des statistiques, des méthodes qui laissaient miroiter une sorte d’open data bibliothéconomique où l’expérience de tous aiderait chacun. Une seule ombre au tableau : ce modèle restait propriétaire, le partage risquait donc de se restreindre à des réseaux concurrents, parallèles, mais non communicants.

Réseaux, vous avez dit réseaux ?

Peu après ces premières impressions, glanées au fil de mon mémoire, l’ABES sollicitait un groupe projet de l’ENSSIB pour réfléchir aux conséquences de ces nouveaux systèmes sur ses réseaux : il fallait en être... Le rêve venait là se heurter une première fois à la réalité. La logique même de ces nouveaux outils interrogeait la place des réseaux de l’ABES. Celle-ci avait proposé aux établissements un modèle de réseau professionnel et technique en tant qu’agence nationale. Les SGB nouvelle génération s’inscrivaient pleinement dans la même logique de réseau mais ils avaient, en outre, une stratégie commerciale propre, incompatible avec les intérêts de l’ABES et de son réseau. Ce fut la prise de conscience à la fois de l’énorme force de frappe des SGB émergeants et du risque qu’ils font courir à notre réseau national. Les SGB se heurtent à la place prise par l’ABES et des pratiques qui en découlent dans les établissements que ce soit pour le catalogage partagé, la mise en valeur des thèses, des périodiques, des archives et manuscrits.

Tous les outils de l’ABES venaient eux se heurter à trois grands « si » : et si tous les établissements passaient dans le cloud, et si deux clouds concurrents venaient à s’imposer en France, et si tous les établissements ne sautaient pas le pas...

Notre fonctionnement local était tellement redevable envers les pratiques de réseau de l’ABES qu’il semblait peu probable que les SGB nouvelle génération, outils en réseau par excellence, n’attirent pas au moins une partie des établissements de l’enseignement supérieur. L’ABES nous avait guidés dans ces premiers réseaux, il paraissait logique qu’elle lance le mouvement. C’est ce qui semblait cohérent au groupe projet, ce que nous avons défendu : l’ABES devait entrer dans les nuages en même temps que les établissements et maintenir les acquis du travail en réseau dans un nouvel environnement.

Un autre enjeu a également émergé lors de cette phase : ces systèmes offraient, du moins sur le papier, des possibilités de développements, de branchements de modules via des interfaces de programmation (API) et des web services. Les établissements n’auraient peut-être pas tous les moyens techniques, financiers ou humains pour en tirer parti et exploiter ce potentiel. L’ABES avait une expérience de ces outils ; certes, son rôle en serait changé, mais pourquoi ne pas devenir un prestataire de service autour d’un outil commun.

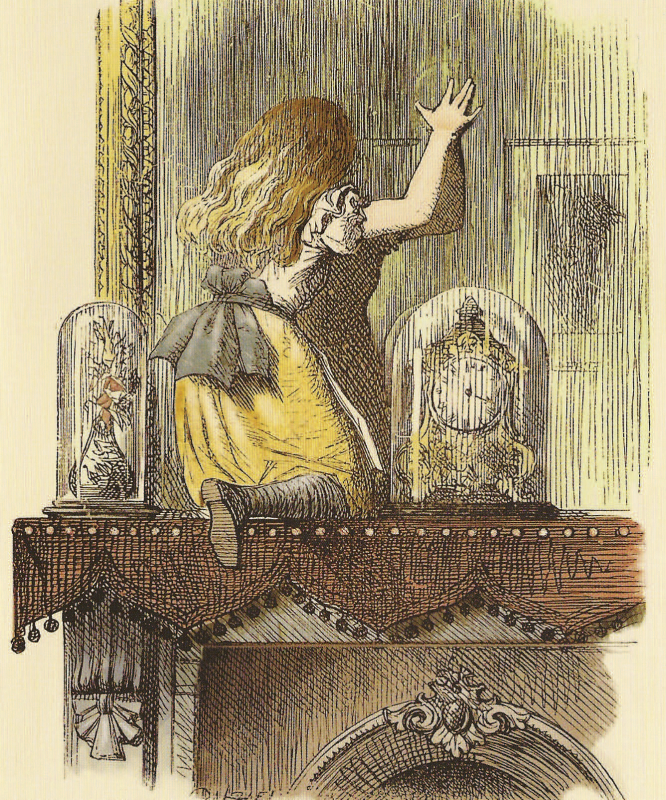

De l’autre côté du miroir...

Illustration de John Tenniel (1820-1914) pour Through the looking glass (1871) de Lewis Carroll

Il me manquait tout de même une donnée pour appréhender pleinement ce qui devenait de plus un en plus concret : l’implication des établissements. En avril 2012, les SGB mûrissaient, la réflexion avançait et la phase d’étude entrait dans le vif du sujet en devenant un projet. Il fallait concrétiser. J’ai eu la chance de continuer à suivre la question au sein du comité technique, au nom de Lille 3 où je prenais mon poste.

Le point de vue a changé radicalement ; il ne s’agissait plus vraiment de rêver, mais de s’interroger sur les apports réels de ces nouveaux outils, nos besoins, nos capacités. Le rêve commençait à devenir réalité et la confrontation a été un peu rude. Les établissements ont des besoins concrets et il a fallu se rendre à l’évidence : toutes les fonctionnalités nécessaires n’étaient pas clairement couvertes. Les flous et les promesses des éditeurs ne suffisaient plus, il fallait maintenant savoir ce que les SGB faisaient vraiment. De l’acquisition à la circulation, en passant par le catalogage et les statistiques, au sein du comité, nous avons fait le tour de nos besoins aussi bien sur support papier qu’électronique.

Si les doutes concernant les SGB se sont faits plus mordants, d’autres sur le désir de nouveauté des établissements ont aussi éclos de ces débats. Pour adopter un système commun, partagé à l’échelle mondiale, il faut accepter des changements importants. Les freins sont de deux ordres, matériels et psychologiques.

Les premiers concernent notre capacité budgétaire et humaine à mettre en œuvre ces outils. La question du coût est cruciale dans un écosystème à vocation oligopolistique flagrante : la taille même de ces systèmes risque en effet de perturber le marché des SIGB et nous pourrions nous retrouver face à deux ou trois acteurs seulement. Quant à notre force de travail, elle reste constante et les changements de logique en termes de catalogage, de gestion des flux, de workflows laissent présager un tournant drastique dans nos pratiques. Il faut accompagner un changement de métier important : le passage d’une position principale de créateur de données à celui de gestionnaire et de validateur de celles-ci dans un but de médiation.

Les freins psychologiques sont liés au besoin de conduite du changement. Ce ne sont toutefois pas les seuls, les SGB interrogent en profondeur notre capacité à travailler en réseau, à accepter de gommer nos différences locales, voire nationales. Un réseau mondial implémentera-t-il les formats dont nous avons l’habitude ? Aurons-nous pleinement la main sur les pratiques du catalogage partagé ? La capacité à nous remettre en cause dans nos habitudes et pratiques est un pré-requis indispensable au changement d’outil. Avec ma naïveté de nouvelle professionnelle, je rêvais sans doute à plus d’ambition révolutionnaire...

Et pourtant, elle tourne...

Le projet a pris un nouveau tournant, de plus en plus réel, de moins en moins rêvé. Je ne crois pas avoir encore fait le tour des enjeux qui se cristallisent peu à peu autour de ce projet, mais je reste persuadée que c’est plus qu’un changement d’outil. Il s’agit d’une révolution, au moins aussi importante que la première informatisation, qui va marquer de façon profonde à la fois les façons de travailler et la perception des missions et des collaborations des bibliothèques.