La raison d’être du prêt entre bibliothèques repose sur un principe simple qui pourrait tout aussi bien se traduire par une sorte de syllogisme : aucune bibliothèque ne peut détenir toutes les ressources documentaires existantes, or les bibliothèques doivent faire en sorte que le lecteur obtienne le document dont il a besoin même si ce dernier ne fait pas partie de ses collections. La demande du prêt ou de reproduction de ce document à une autre bibliothèque qui, elle, le possède, est alors un des moyens parmi les plus efficaces de le lui procurer.

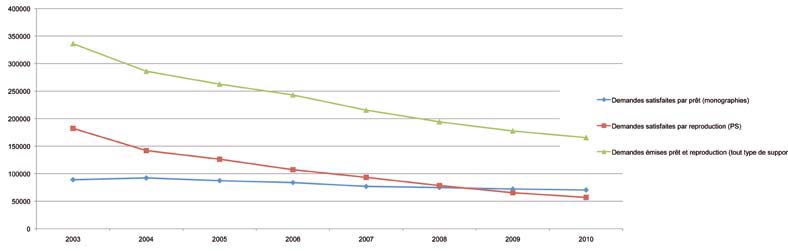

Depuis le milieu des années 1990, la mise en ligne des catalogues des bibliothèques s’est très largement étendue – et par voie de conséquence la localisation des documents améliorée – tandis que se développaient, en parallèle et de façon exponentielle, les ressources électroniques… et leur coût. À cette expansion du nombre de ressources documentaires et des possibilités de les situer a coïncidé une baisse des ressources budgétaires de plus en plus sévère ces récentes années. Tout porte donc à croire que le prêt entre bibliothèques, en tant que service qui permet le partage et l’accès aux documents, est l’outil adéquat pour mettre ledit document entre les mains de l’usager. Car l’on devine que le contexte dans lequel évolue le PEB aujourd’hui n’est évidemment plus le même qu’il y a une quinzaine d’années : les ressources sont de plus en plus et de mieux en mieux signalées par les catalogues en ligne, elles sont aussi de plus en plus accessibles sur Internet et des solutions éprouvées permettent l’accès distant à certaines de ces ressources. Pourtant, on en arrive au paradoxe suivant : bien que la production documentaire soit de plus en plus importante, plus aisément localisable, et alors même que les ressources budgétaires des établissements se réduisent, son partage et son accès par le biais de la fourniture à distance ne cesse de décroître de façon forte et constante en France (cf. graphique), faisant même du PEB un des services les plus déficitaires de la plupart des services communs de la documentation : le constat dressé par l’étude1 du cabinet Six et Dix commandée en 2006 par l’AURA, l’Association des utilisateurs des réseaux de l’ABES, reste valable en 2011.

Quelles étaient les principales analyses de cette étude face à ce constat de la baisse constante des demandes ? Outre le développement de la documentation électronique, l’étude pointait surtout un fonctionnement archaïque qui ne permet pas, en particulier, de faire de la fourniture électronique de document et qui oblige le lecteur à devoir passer par sa bibliothèque. En effet, Supeb, le module professionnel et public du PEB pour le réseau Sudoc, permet de faire des demandes de prêt d’ouvrages et de copies imprimées d’articles, mais il ne permet pas de faire des demandes de fourniture électronique. Quant aux demandes des usagers, une écrasante majorité d’entre elles passent par les bibliothèques elles-mêmes : en 2010, seulement 4,8 % des demandes des lecteurs, il est vrai obligés de demander une habilitation à leur bibliothèque, l’ont été par l’interface publique du Sudoc ! Selon cette même logique, le lecteur est aussi contraint de récupérer ses documents dans sa bibliothèque ; si cela peut se comprendre pour un livre, cela l’est moins pour récupérer une photocopie d’article… « La bibliothèque devient désirable si elle n’est pas incontournable »2.

Il y avait donc urgence à réagir pour moderniser le prêt entre bibliothèques3. Aussi, depuis 2007, l’AURA et l’ABES travaillent-elles ensemble pour moderniser le PEB.

Une journée d’études organisée par l’AURA4, en décembre 2008, a été l’occasion d’inviter des bibliothécaires étrangers (Belgique, Italie, Canada, États-Unis) qui ont montré que, dès lors qu’il y a un travail réalisé sur l’organisation du réseau, un engagement sur des délais de fourniture et, surtout, la mise en œuvre d’un système de fourniture électronique de documents (FED), alors, la baisse des demandes est, a minima, enrayée. Par ailleurs, lors de la clôture de cette journée, Christine Girard (alors présidente de l’AURA) insistait sur le fait que la France n’avait pas à être complexée et qu’elle disposait d’atouts, particulièrement en termes de culture de réseau, une culture qu’il s’agit non seulement de maintenir mais sur laquelle il faut s’appuyer.

Ce constat, les membres du groupe de travail sur la modernisation du PEB l’ont intégré à leur réflexion. En effet, à la suite des transferts de missions du MESR vers l’ABES, cette dernière a proposé de reprendre le travail effectué conjointement avec l’AURA et de l’élargir à la fourniture de documents et à la modernisation du réseau : ainsi s’est constitué le GT PEB.

Composé des principaux acteurs5 de la fourniture de documents relevant du périmètre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le groupe de travail devait proposer un scénario de modernisation et être associé à l’étude de faisabilité du scénario retenu. Le GT PEB s’est réuni à 4 reprises depuis le mois de février 2010 ; dès leur première réunion, les participants ont adopté les grands principes du Manifeste pour une révision du partage des ressources6 comme lignes directrices à suivre pour inscrire les besoins qui répondraient à la modernisation du PEB. Le GT PEB a également repris l’étude du cabinet Six et Dix et les quatre scénarios que celle-ci proposait en les confrontant davantage à la réalité du terrain que ne le faisait l’étude, ainsi qu’au contexte actuel. L’examen des systèmes de fourniture électronique de document existants (Subito, Refdoc, Ariel, ou encore Visiodoc) et, surtout, la remontée des besoins par les membres du groupe de travail, ont alors abouti à la définition d’un scénario schématique qui repose sur :

- un principe : le Sudoc comme guichet de fourniture à distance de documents, ce qui englobe à la fois le PEB et la fourniture électronique de documents ;

- la création de deux nouveaux services : la mise en place d’une plateforme de fourniture électronique de documents (FED) et la possibilité de payer en ligne.

Au regard de l’expérience des pays étrangers qui ont modernisé leur système de fourniture de documents et à la suite de l’adoption, par les acteurs représentés dans le groupe de travail, des principaux points du Manifeste pour une révision du partage des ressources, ce nouveau dispositif devait s’appuyer sur une « Charte de qualité de service ».

Évolution des demandes de PEB et de reproduction dans le réseau PEB

Après l’acceptation des grandes lignes de cette charte, l’AURA en a finalisé le contenu ; elle est désormais disponible pour les établissements participants au réseau de FDD de l’ABES qui s’engagent à la respecter (lire page 9 l’article de Jean Bernon et la charte).

La dernière réunion du groupe de travail a eu lieu le 9 juin 2011 ; il devait débattre de la note de cadrage de BSN8 (problématique, objectifs, proposition de méthodologie, identification des verrous et des questions structurantes), prendre connaissance des résultats de l’étude de faisabilité du scénario retenu par le GT, et, réfléchir à la convergence des dispositifs actuels de fourniture de documents de l’ABES (Supeb) et de l’INIST (Refdoc).

C’est que l’ABES, comme les autres opérateurs de l’ESR, situe désormais son action dans le cadre de la Bibliothèque scientifique numérique (BSN) dont l’un des objectifs est la convergence des dispositifs des différents acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le GT PEB est ainsi devenu après élargissement, BSN8, segment spécifiquement consacré à la fourniture de documents, copiloté par Raymond Bérard (ABES) et Serge Bauin (DIST CNRS).

Les contraintes juridiques du projet sont fortes.

C’est pourquoi l’ABES a commandé au cabinet Bensoussan, spécialisé dans le droit des nouvelles technologies et la propriété intellectuelle, une étude sur le respect et les conditions de respect des droits susceptibles de s’appliquer dans le cadre de la FED. Cette étude, remise en mars 2011, met en avant les conditions juridiques s’appliquant à la mise en œuvre de ce type de service. Selon cette étude, l’exception de pédagogie et de recherche qui consiste en « l’impossibilité pour l’auteur de s’opposer à la représentation ou à la reproduction d’extraits d’œuvres dans le cadre de l’enseignement et de la recherche » pourrait ne pas s’appliquer dans la mesure où la FED relève d’une exploitation commerciale. Dans le cadre bien précis d’une fourniture électronique d’un document soumis à un droit d’auteur et/ou à un droit de diffusion, pour que cette exception puisse s’appliquer, il faut, d’une part, qu’aucun bénéfice commercial ne soit tiré de ce service et que, d’autre part, « l’œuvre ne soit diffusée ou reproduite intégralement ».

Avec la FED, nous sommes bien, en effet, dans un cadre tout autre que celui de la reproduction papier gérée par le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) qui est juridiquement incompétent pour toute diffusion sous un format numérique. Pour ce qui est de son ressort, le CFC autorise l’intégralité de la reproduction d’une œuvre sur papier dans le cadre strict du prêt entre bibliothèques. Certains contrats d’éditeurs stipulent que la fourniture électronique de documents ne peut se faire que si la bibliothèque demandeuse ne se sert du fichier numérique envoyé par la bibliothèque prêteuse que dans l’optique de délivrer une copie papier au demandeur.

Il en découle la nécessité d’acquérir les droits de propriété intellectuelle, en l’espèce les droits de reproduction et de représentation. L’étude poursuit : « la reproduction des œuvres sous forme numérique ne peut se faire valablement sans l’autorisation préalable du titulaire des droits sur l’œuvre. Il est donc nécessaire de négocier avec les éditeurs ou autres titulaires des droits les conditions auxquelles les universités seront autorisées à reproduire numériquement les œuvres ».

Cet environnement juridique complexe se heurte à des intérêts contraires. La question qui doit déterminer les prises de positions futures, est celle de savoir comment, à travers un projet de modernisation de fourniture de documents, garantir à la fois la diffusion du savoir et le respect du droit d’auteur.