Après deux ans d’existence, STAR, le dispositif d’archivage des thèses électroniques mis en place par l’ABES pour les établissements ayant retenu le dépôt légal des thèses sous forme électronique, atteint sa maturité. Retour sur ces deux premières années.

Le réseau STAR prend de l’ampleur : naissance d’une constellation ?

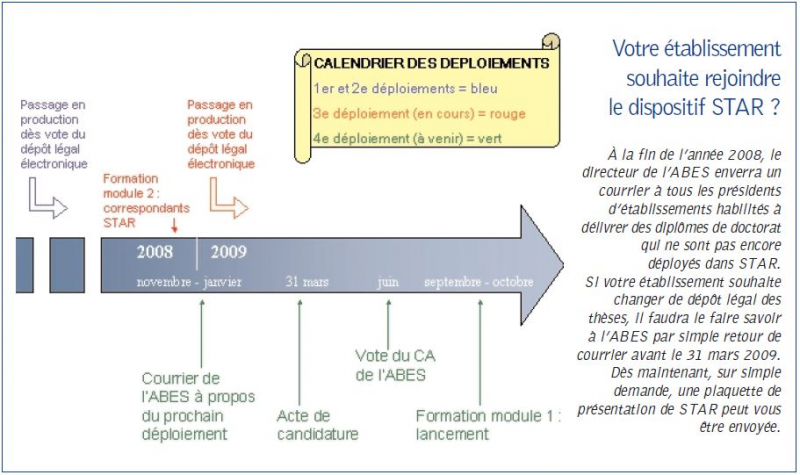

Peu à peu, les établissements prennent la mesure de l’arrêté du 7 août 2006 relatif aux conditions de dépôt, de signalement, de diffusion et d’archivage des thèses. STAR intervient lorsque l’établissement habilité à délivrer des doctorats a changé ou est sur le point de changer de mode de dépôt légal. Abandonner le dépôt légal papier au profit du dépôt légal électronique soulève encore des réticences. Ainsi certains établissements qui ont fait partie de la première vague de déploiement dans STAR (octobre 2006) n’ont pas encore voté le changement de dépôt légal et ne produisent donc pas de données dans STAR.

Cependant, on notera que plus les déploiements se succèdent, mieux les établissements sont préparés et plus vite ils entrent en production dans STAR. Gageons que c’est ce qui se passera pour les 27 établissements qui ont rejoint le réseau le 12 septembre dernier1.

Les échanges intergalactiques : l’ouverture de STAR aux autres systèmes

En entrée de STAR : les imports

À l’ouverture de l’application STAR2, un seul mode d’alimentation de STAR était possible : la saisie via des formulaires web. Ces formulaires ne sont rien d’autre qu’un éditeur de métadonnées au format TEF (thèses électroniques françaises), une interface web permettant le dépôt des fichiers du document thèse et un catalogage en mode novice adapté aux contraintes de TEF. Ce mode de saisie peut très bien convenir aux établissements qui gèrent un flot modeste de thèses et/ou qui veulent un dispositif léger, géré hors leurs murs. Mais d’autres établissements souhaitent pouvoir intégrer le maillon STAR à leur chaîne locale de traitement des thèses pour, en particulier, récupérer des informations déjà saisies dans d’autres applications.

Pour ceux-là, l’alimentation de STAR par import de données est opérationnelle depuis février 2008. STAR peut dialoguer par mail ou service web avec toute application capable de lui envoyer des données respectant le format pivot TEF3. Le cas échéant, chaque établissement (ou groupe d’établissements dotés d’un même système) adapte les programmes pour paramétrer l’interfaçage entre STAR et son système local4.

Désormais STAR ressemble à une comète dont l’homme perçoit la chevelure (les formulaires sur Internet accessibles par un utilisateur lambda après authentification) et dont les machines peuvent atteindre le noyau (les imports de données via la communication entre applications). L’étoile initiale a pris de l’ampleur.

En sortie de STAR : les exports

Depuis plusieurs mois déjà, STAR est connecté au Sudoc5 et au CINES6. Les fonctionnalités obligatoires de STAR telles que définies dans l’arrêté du 7 août 2006 sont opérationnelles. À propos des fonctionnalités facultatives, l’ABES proposera dans quelques mois une solution légère d’hébergement des documents-thèses pour aider à la diffusion sur Internet puisque cette mission de diffusion a été transférée du CINES à l’ABES7.

Par ailleurs, concernant la diffusion des documents-thèses vers des plateformes déjà existantes comme le serveur TEL du Centre pour la communication scientifique directe8 , les développements informatiques sont en cours. Si l’établissement de soutenance et le docteur en décident ainsi, la thèse déposée dans STAR sera automatiquement versée dans TEL. Estampillée « dépôt officiel de la thèse », elle sera rattachée à la collection de l’établissement de soutenance (si celui‑ci en a déjà une).

Enfin, la dissémination des métadonnées des thèses électroniques est également à l’ordre du jour grâce à la mise en place d’un serveur OAI d’exposition des métadonnées des thèses passées par STAR. Plusieurs formats sont envisagés : TEF, MarcXML, Dublin Core simple et qualifié. Les établissements déployés dans STAR pourront récupérer leurs données par ce biais s’ils le désirent. Plus largement, c’est l’ensemble de la communauté universitaire qui pourra d’ici la fin de l’année civile interroger ce serveur OAI, en filtrant par sujets de thèse9.

Photo de DJ McCrady Disponible sur Flickr sous licence Creative Commons

www.flickr.com/photos/djmccrady/2553143948/in/set-72157594588471259/

La nébuleuse des thèses françaises

On ne le répètera jamais assez : STAR n’est qu’un maillon de la chaîne et ne résout pas tout. Le cadre juridique qui entoure l’application est ce qu’il est : obligation de se prononcer sur le statut des thèses, fortes tensions entre le droit de la propriété intellectuelle, le droit d’accès aux documents administratifs, le désir de la communauté scientifique d’accéder librement aux fruits de la recherche, parfois la volonté du docteur de voir une édition commerciale de sa thèse…

Dans un établissement donné, la phase de déploiement dans STAR est souvent l’occasion de remettre à plat le circuit des thèses pour donner corps à un système global de diffusion des thèses électroniques10. Ce peut aussi être l’occasion de chantiers de corrections dans le Sudoc pour améliorer le signalement des thèses papier antérieures à STAR : c’est alors la qualité de la bibliographie nationale des thèses qui s’améliore.

Au-delà de la problématique du signalement et de l’archivage pérenne, à l’ABES les deux ans de STAR ont été mis à profit pour réfléchir au paysage des thèses dans sa globalité. De là est venue la nécessité d’un projet de portail des thèses françaises11 qui prolongera l’application STAR.