À Toulouse, dès l’origine, le projet de PRES intégrait la documentation.

Fondé par les six établissements du site habilités à délivrer le doctorat (décembre 2006), le pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Université de Toulouse, a vocation à réunir l’ensemble de la communauté universitaire de la région Midi-Pyrénées. Depuis la fin de 2007, en effet, le PRES accueille avec le statut de « membre associé », tous les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la région.

L’Université de Toulouse constitue ainsi un interlocuteur unique au service du développement de la coopération entre les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche de la région, les universités comme les écoles. Plus visible, et forte du mandat confié par les établissements, elle les représente dans leurs relations avec l’environnement régional, national et international. Dernier exemple en date, la réponse du site toulousain à l’appel à projets Plan Campus a été faite par l’Université de Toulouse, au nom des établissements concernés et en collaboration avec eux.

La politique documentaire du site a fait partie, dès l’origine, du projet du PRES. Dès la première déclaration d’intention, les présidents ont fait figurer la coopération en matière de documentation dans les objectifs du projet. Et loin d’être une simple clause de style, cet objectif s’est traduit, au cours des premiers mois de discussion avec le ministère, par des mesures concrètes : dotation spécifique pour la documentation au sein des crédits de fonds d’amorçage en 2007 et 2008, création d’un emploi d’ingénieur d’études informaticien, et engagement d’intégrer le service interétablissements de coopération documentaire au sein du PRES.

L’existence préalable d’un SICD, qui depuis 1995 est l’opérateur des actions de coopération entre les services communs de la documentation de Midi-Pyrénées, a bien évidemment constitué un atout et un facteur facilitant le processus. Une évolution récente de ses statuts avait d’ailleurs, en quelque sorte, préparé le terrain : au-delà de ses fonctions d’origine (informatisation du réseau des bibliothèques universitaires, conservation et valorisation des fonds anciens, formation continue des personnels), plusieurs autres missions ont été confiées au SICD fin 2005 : l’acquisition de ressources électroniques au niveau du site, la numérisation de documents, la mise en œuvre du système d’information documentaire et de la plateforme d’archives ouvertes. La préparation du contrat quadriennal 2007-2010 et l’intégration du SICD dans le PRES ont été l’occasion de donner une dimension nouvelle à ces objectifs.

L’archive ouverte de l’Université de Toulouse

Une des premières décisions du PRES a été que, dès la rentrée universitaire 2007, toutes les thèses seraient délivrées sous le timbre de l’Université de Toulouse ; de même a été engagé le processus d’harmonisation des signatures de l’ensemble des chercheurs des établissements, y compris ceux qui sont rattachés à des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST). Le SICD s’est vu tout naturellement confier, dans ce contexte, la mission de mettre en œuvre l’archive ouverte de l’Université de Toulouse, qui se substitue aux projets ou débuts de réalisations isolés, pour incarner l’existence de la communauté des chercheurs du site. Développée sur une plateforme ORI/OAI, l’archive ouverte toulousaine sera opérationnelle à la rentrée universitaire 2008.

La documentation électronique

Lors de la création des universités actuelles en 1968, le rattachement des facultés aux nouvelles structures s’était fait sur une base disciplinaire cohérente, et les SCD créés en 1995 avaient pu ainsi mener une politique documentaire très largement autonome. Cependant, l’analyse sommaire des transactions de prêt dans le système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) commun avait déjà révélé une certaine ampleur du recours par les lecteurs à des documents de bibliothèques d’établissements autres que le leur ; ceci avait d’ailleurs souvent justifié, pour les BU, la décision de ne pas constituer de fonds aux marges de leurs disciplines, le recours à une autre bibliothèque du réseau forcément plus riche apparaissant comme une bien meilleure solution. La documentation électronique amplifie naturellement ces tendances. Dans un premier temps, le SICD n’a acquis que des ressources qui intéressaient les six établissements cocontractants, c’est-à-dire un nombre limité de titres. Mais déjà des accords pour des achats communs existaient en parallèle entre deux ou trois SCD, sur une base disciplinaire. Plusieurs raisons militent pour un renversement de cette logique : le signalement de l’ensemble des ressources du site dans le futur système d’information documentaire (SID, corollaire logique du signalement de l’ensemble des ressources papier dans le catalogue du SIGB), la demande d’adhésion au SICD des établissements associés au PRES – pour bénéficier de l’informatisation dans le SIGB mais aussi de la documentation électronique – et, enfin, sinon des économies d’échelle, du moins une meilleure couverture des besoins en termes de quantité et qualité des ressources et des accès. Ce nouveau modèle rejoint des projets du même type, développés ailleurs en France dans le cadre des autres PRES, et devrait nous conduire à nous rapprocher, en vue notamment des négociations avec les fournisseurs de ressources.

Une organisation en réseau

Dès les premières années de l’extension du SIGB (qui est installé aujourd’hui dans près de 50 bibliothèques), le besoin de mettre en place une organisation en réseau performante est apparu comme un enjeu majeur, et presque un chantier permanent pour l’équipe du SICD. La définition de fonctions spécifiques au sein des SCD (coordinateur, administrateur de données, responsable technique), la mise en place d’outils de communication et d’outils de gestion des relations avec le réseau constituent autant de garanties de bon fonctionnement. L’extension et l’adaptation de ce modèle, conçu pour le SIGB, aux autres missions du SICD se font assez naturellement et devraient concourir au même objectif de qualité. Les demandes d’adhésion au SICD des établissements associés au PRES représentent, à cet égard, un défi : elles témoignent de l’attractivité du réseau et du désir de ces bibliothèques d’en faire partie ; mais il faudra réactiver une nouvelle fois la réflexion collective pour adapter les règles de fonctionnement à cette nouvelle dimension du réseau afin que celui-ci ne perde pas en efficacité.

Des articulations fécondes

Le rattachement du SICD au PRES Université de Toulouse, effectif depuis le 1er janvier 2008, représente pour lui, en quelque sorte, une arrivée à bon port. Après plus de dix ans à mener des actions de coopération documentaire pour le site universitaire toulousain, entre soutien institutionnel chichement mesuré et vents contraires d’une autonomie freinant parfois les projets collectifs, le voici rattaché à un établissement pour lequel la coopération est la raison d’être et l’ambition revendiquée. Au sein de la structure du PRES, les actions du SICD sont l’occasion de partenariats étroits avec les autres départements : Recherche et doctorat, pour les archives ouvertes et les actions de l’URFIST ; Formation, pour la mission Sauvegarde du patrimoine scientifique ; et avec le « chantier » Université numérique en région pour le SID.

Un des axes de la réponse toulousaine à l’appel d’offres Opération Campus est le regroupement de l’ensemble des départements et services du PRES, actuellement dispersés, dans des locaux en centre-ville, probablement sur l’un des sites historiques de l’ancienne université de Toulouse, matérialisant ainsi de manière emblématique sa renaissance actuelle sous une forme plus unifiée : la boucle est bouclée.

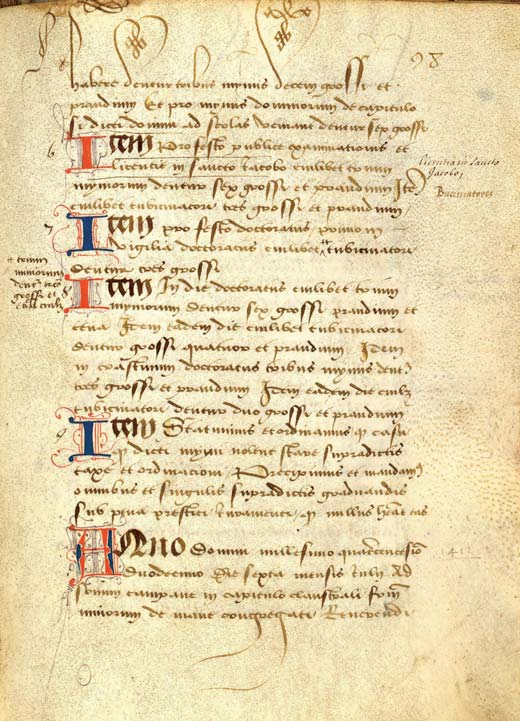

Statuts de l'Université de Toulouse.

Manuscrit des xve et xvie siècles contenant une copie des statuts rédigés au xive siècle et des textes divers dont un de la main du jurisconsulte et conseiller au Parlement.

Jean de Coras (1515-1572) qui instruisit l’affaire Martin Guerre SCD de Toulouse-I.

Cliché SICD

Le PRES de Toulouse

Membres fondateurs

Toulouse-I – Université de sciences sociales

Toulouse-II – Université du Mirail

Toulouse-III – Université Paul-Sabatier

INPT – Institut national polytechnique de Toulouse

INSA – Institut national des sciences appliquées

ISAE – Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace

Membres associés

CUFR – Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François-Champollion

École des mines d’Albi-Carmaux

École d’ingénieurs de Purpan

École nationale d’ingénieurs de Tarbes

École nationale de formation agronomique

École nationale de l’aviation civile

École nationale supérieure d’architecture de Toulouse

École nationale vétérinaire de Toulouse

Ecole supérieure de commerce de Toulouse

IEP – Institut d’études politiques