Face aux défis de la diversité des publics et de son implantation dans quatre pays, la médiathèque de l’Institut français du Proche-Orient développe une stratégie de partenariats et de valorisation numérique de ses collections, couvrant les recherches en sciences humaines et sociales sur le Proche-Orient depuis le début du XXe siècle.

L’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) est un institut de recherche en sciences humaines et sociales sous cotutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du CNRS. Il accueille, au sein de trois départements scientifiques (archéologie et histoire de l’Antiquité, études arabes médiévales et modernes, études contemporaines) des chercheurs et doctorants travaillant sur les pays où est implanté l’Institut : le Liban, la Jordanie, l’Irak, les Territoires palestiniens et la Syrie.

Syrie, Jebel Sem’an, Barad, ca 1960. Photothèque archéologique de l’Ifpo, https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-01860825v1

À l’image de l’Ifpo, sa médiathèque est régionale et constituée de quatre bibliothèques localisées à Damas, Beyrouth, Amman et Erbil. Chacune bénéficie d’un fonds spécifique à sa localisation, mais aussi aux thématiques de recherche, plus ou moins durables ou récentes, des chercheurs en poste. Ainsi, le fonds de la bibliothèque d’Erbil est en cours de constitution sur le Kurdistan irakien, celui d’Amman est spécialisé sur la Jordanie avec une forte thématique sur les questions de migration et de réfugiés, tandis que la bibliothèque de Beyrouth comprend un fonds de référence sur l’archéologie et l’histoire antique de la région, un fonds sur le Liban contemporain spécialisé sur l’urbanisme et la reconstruction du Liban post guerre civile, auquel est associée une importante collection de cartes. Centenaire cette année et malheureusement fermée au public depuis 2011, la bibliothèque de Damas conserve le plus grand nombre de documents. Son fonds lié aux études arabes médiévales et modernes, ses fonds photographiques et sa cartothèque mandataire sont des collections patrimoniales importantes. L’ensemble des collections a reçu en 2019 le label CollEx-Persée. Depuis 2011, Koha gère le catalogue en ligne1, mais seul le fonds de Beyrouth y est entièrement catalogué. Le déploiement dans le Sudoc s’est fait en 2013. Avec aujourd’hui 45 500 notices bibliographiques dans le une professionnalisation croissante de l’équipe orchestrée de Beyrouth, 8 800 Unica majoritairement issus de la rétroconversion en cours du fonds de Damas, l’Ifpo fraie son chemin dans le réseau de l’Abes. En 2020, l’institut a adhéré à WorldCat afin de mieux faire connaître ses collections hors de France. Cette ouverture nous amène à programmer le rétrocatalogage dans le Sudoc du fonds urbanisme de la bibliothèque de Beyrouth. Le projet de passer toute mise à jour sur WinIBW, l’outil de catalogage du Sudoc, s’inscrit aussi dans l’objectif de dégager du temps pour la mise en valeur des documents.

Syrie, Jebel Barisha, Me’ez, ca 1960. Photothèque archéologique de l’Ifpo, Sudoc et 10500 notices en caractères arabes, https://medihal.archives-ouvertes.fr/IFPOIMAGES/medihal-01846538v1

Les défis d’une médiathèque régionale

Dans une région à conflits réguliers, la configuration multisite a permis de s’adapter grâce à des déplacements de collections ou de direction : de Beyrouth vers Damas pendant la guerre civile libanaise, puis de Damas à Beyrouth en 2011 avec le début de la révolte syrienne. La réactivité des collègues de tous les sites et leur collaboration permettent, en dépit de conditions de travail de plus en plus difficiles, de suivre et mettre en valeur les fonds, y compris à Damas où les collègues restés sur place participent à la rétroconversion et effectuent un travail de vérification précieux pour les correspondants Sudoc de l’Ifpo. Les bibliothèques de l’Ifpo, dont l’accès est gratuit, servent des publics dont les thématiques de recherche sont variées et ne cessent d’évoluer. Dans sa politique documentaire et dans son fonctionnement, la médiathèque de l’Ifpo doit se prêter à un jeu d’équilibre pour répondre à ces différents besoins et continuer à actualiser ses fonds, cela en tenant compte d’une configuration multisite coûteuse en termes d’acquisitions et de circulation des documents entre les antennes. La répartition des fonds entre les antennes peut en effet s’avérer restrictive du point de vue de la pratique des usagers dont les recherches concernent souvent l’ensemble de la région. Depuis 2011, les recherches sur la Syrie se font par exemple aussi bien depuis le Liban que depuis la Jordanie. À ce titre, les partenariats et les échanges avec les bibliothèques locales ainsi que l’évolution vers des contenus numériques sont des solutions intéressantes pour accompagner au mieux notre public dans ses recherches. Grâce aux publications des Presses de l’Ifpo, la médiathèque maintient par exemple des échanges alimentant une collection conséquente de périodiques en archéologie et histoire antique. Localement, un Prêt entre Bibliothèques avec des universités locales, comme l’université Saint-Joseph de Beyrouth et l’American University of Beirut au Liban, offre aux usagers une documentation plus large, comblant la fermeture de Damas. Depuis 2020, nos abonnements papier sont doublés d’un accès en ligne permettant à l’antenne d’Amman d’accéder aux périodiques achetés par Beyrouth. Dans le même but, le portail documentaire BibCnrs2 est valorisé et les premiers ebooks sont en cours d’achat. Aidée par la conjoncture, la médiathèque se concentre sur ses principales missions : l’accueil, la valorisation des fonds, la communication de la documentation via notamment le développement des services distants, le signalement des ressources numériques et numérisées et la veille documentaire.

Carte Syrie et Liban : [Répartition de la population par confessions], novembre 1935. Cartothèque de l’Ifpo. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1290552k

Vers une conservation et une valorisation numérique des fonds

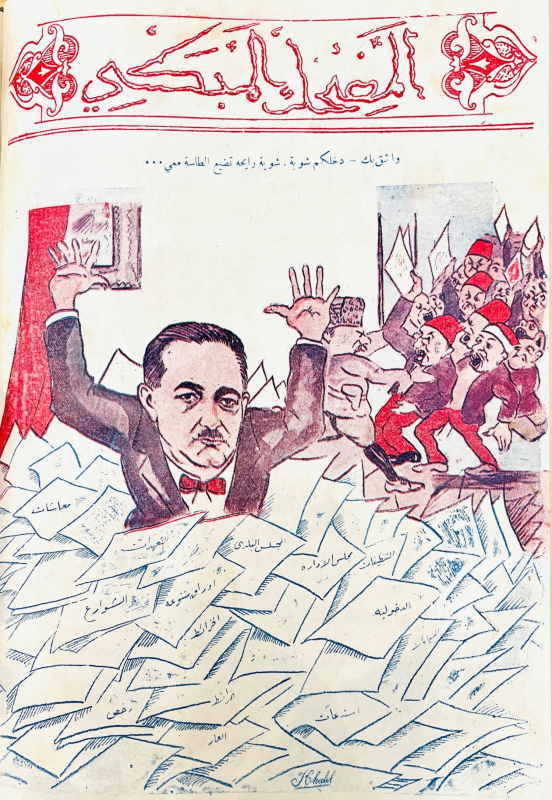

Dans le cadre de la stratégie en faveur de la science ouverte menée à l’Ifpo depuis près de 15 ans3, les projets de conservation et de valorisation numérique des collections scientifiques tiennent une place importante. Grâce aux partenariats et aux outils d’accompagnement de la recherche, la médiathèque et le service des humanités numériques œuvrent ensemble à l’archivage numérique et la mise en ligne, en accès ouvert, de ces collections. Depuis 2016, l’Ifpo est partenaire de la Bibliothèque nationale de France dans le projet Bibliothèques d’Orient4 qui vise, en s’appuyant sur Gallica, à créer une bibliothèque numérique collaborative rassemblant le patrimoine documentaire de bibliothèques patrimoniales au Moyen-Orient. La thématique et les bornes chronologiques du projet (les échanges entre la France, l’Europe et le Moyen-Orient de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle) permettent d’archiver et de rendre accessibles des fonds de l’époque mandataire dont l’Institut est dépositaire. C’est le cas de la revue satirique arabe Al-Mudhik al-Mubki5, ou bientôt d’une sélection de cartes de la région. Un partenariat avec le projet LiPoL, financé par l’Agence nationale de la recherche, permettra d’archiver les photographies de manuscrits de littérature populaire arabe, aujourd’hui disparus ou inaccessibles6. De tels projets sont d’autant plus riches qu’ils permettent l’implication des chercheurs dans la sélection documentaire. Les archives scientifiques produites par les chercheurs et les publications des Presses de l’Ifpo, qui constituent souvent l’aboutissement de leurs projets, sont des fonds patrimoniaux importants qui participent à la mémoire de l’Institution. Un bel exemple est celui des collections archéologiques : la Bibliothèque archéologique et historique (BAH), créée en 1921, rejoindra bientôt la revue Syria sur Persée ; et grâce au soutien de l’UE/Unesco puis de la fondation Aliph, la photothèque archéologique est archivée et mise en ligne sur mediHAL7. En respectant les principes FAIR, ce projet permet de revaloriser des collections dont les originaux sont inaccessibles, et son succès nous encourage à poursuivre l’expérience en préparant l’archivage et la mise en ligne d’autres fonds tels que les photographies de l’Atelier du Vieux Damas et la cartothèque de l’Ifpo.

Revue satirique Al-mudhik al-mubkï, Damas, 1935. 1930. Médiathèque Ifpo. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12905085

![Carte Syrie et Liban : [Répartition de

la population par confessions], novembre 1935. Cartothèque de

l’Ifpo. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1290552k](docannexe/image/2879/img-3-small800.jpg)