Après plusieurs années de réflexion stratégique, d’expériences pilotes et de sensibilisation, la production et la diffusion des thèses sous une forme électronique prendront une dimension nouvelle à partir de 2006. En mars 2005, une circulaire ministérielle (nº 05‑094) a décrit le nouveau circuit national de gestion des thèses électroniques, circulaire qui sera complétée par un nouvel arrêté fixant le cadre réglementaire. Fin 2005, l’ABES et le Cines1 lanceront une nouvelle application, STAR (Signalement des thèses, archivage et recherche), située au cœur de ce circuit modernisé, alors même que le groupe AFNOR2 sur les thèses électroniques achèvera de publier sa recommandation sur les métadonnées (TEF3). Toutes les conditions (réglementaires, logistiques, techniques) seront réunies pour donner une nouvelle vie aux thèses françaises.

Un dispositif global

Si la transition vers l’électronique doit se faire en douceur, c’est que le défi n’est pas seulement de produire et de déposer les thèses sous une forme électronique. En effet, même après un tel dépôt, plusieurs questions cruciales restent en suspens : comment rendre les thèses accessibles ? Comment les indexer ? Comment les signaler ? Comment garantir leur conservation à long terme ? C’est bien d’un dispositif global qu’il s’agit, qui implique différents acteurs au sein des établissements de soutenance, mais aussi les acteurs nationaux mentionnés dans la circulaire. En effet, si la thèse est un document produit et validé localement par un établissement donné, sa vocation est bien plus large. L’établissement de soutenance doit collaborer avec d’autres partenaires, pour assurer aux thèses une diffusion plus large, un signalement exhaustif et une conservation durable. C’est précisément les grandes lignes de ce dispositif que dessine la circulaire portant sur le « Dépôt, signalement, diffusion et archivage des thèses sous forme électronique ». Ce texte s’attache à bien distinguer entre le circuit local de gestion des thèses électroniques et le circuit national. Le circuit local est laissé à la discrétion de chaque établissement, pour autant qu’il satisfait à quelques contraintes minimales. Ces exigences sont les suivantes :

- le dépôt électronique de la version finale de la thèse, après corrections éventuelles demandées par le jury et validation par l’université ;

- le signalement dans le catalogue collectif de l’enseignement supérieur et de la recherche (Sudoc) et ipso facto dans le catalogue de l’établissement ; le signalement dans d’autres bases de données (bibliographies spécialisées, etc.) est bien entendu possible et souvent souhaitable sans revêtir toutefois un caractère obligatoire ;

- la diffusion la plus large et la plus rapide possible sur la toile selon l’autorisation accordée par le chef d’établissement et dans le respect de la propriété intellectuelle de l’auteur, sauf cas particuliers (clauses de confidentialité) ;

- un archivage pérenne, qui garantisse un accès durable à l’information par delà les mutations technologiques.

Nouveau circuit, nouvel outil

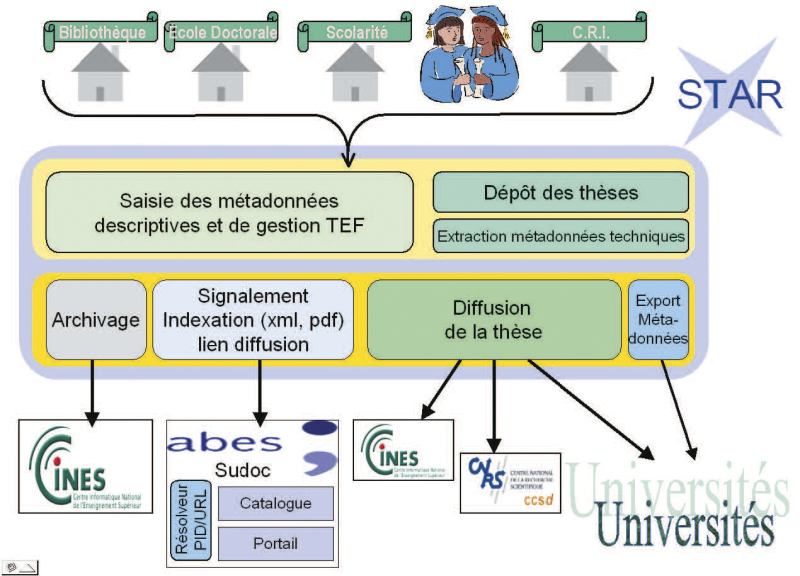

En théorie, toutes ces contraintes pourraient être satisfaites en conservant l’essentiel du dispositif actuel, conçu pour le papier et les microformes. Mais comment ne pas profiter de la dématérialisation des thèses pour dématérialiser aussi le circuit de gestion et de diffusion des thèses et, par la même occasion, rationaliser et fluidifier ce circuit, tout en offrant de nouveaux débouchés pour le signalement, la recherche et la diffusion des thèses ? C’est précisément dans cet esprit que l’ABES développe l’application STAR, qui sera un point central dans le nouveau circuit national des thèses. STAR servira d’interface entre les établissements de soutenance et les autres acteurs du paysage français intéressés par la promotion des thèses. STAR sera le guichet unique par lequel l’établissement de soutenance pourra donner à ses thèses de nouveaux débouchés, qu’il s’agisse de débouchés incontournables (archivage, signalement) ou optionnels (serveurs de diffusion extérieurs à l’établissement, indexation du texte intégral). Autre métaphore, STAR sera une gare de triage.

STAR : les arrivées

Dans la première version de STAR, les établissements utiliseront l’application pour venir y déposer les fichiers (éditions d’archivage et de diffusion) de la thèse et saisir les métadonnées associées, qu’il s’agisse des métadonnées descriptives ou des métadonnées de gestion (administration, archivage, droits). Chaque établissement possèdera un espace de travail collaboratif, dans lequel interviendront ses différentes composantes (école doctorale, scolarité, SCD, doctorant…), pour y effectuer les tâches pour lesquelles elles sont habilitées. STAR offrira plusieurs configurations pour s’adapter aux différents modes d’organisation des établissements.

Dans une seconde version, STAR sera mieux articulé aux systèmes d’information locaux : au lieu de saisir ou ressaisir les métadonnées de thèses dans STAR, il pourra les importer dans le format TEF. Ce schéma XML4 a précisément pour vocation d’échanger, sous une forme normalisée et validée, les métadonnées des thèses électroniques françaises. Par ailleurs, à terme, STAR devrait pouvoir accéder aux informations contenues dans les annuaires d’utilisateurs (de type LDAP5) des systèmes d’information des établissements. Dès lors, il ne sera plus nécessaire de créer des logins propres à STAR.

STAR : les départs

Après validation globale des fichiers et des métadonnées par un acteur habilité par l’établissement, STAR se chargera d’une part d’exporter les fichiers d’archives et certaines métadonnées vers le Cines, d’autre part de convertir les métadonnées TEF en Unimarc pour alimenter en masse le catalogue Sudoc.

Ainsi, le signalement dans le catalogue Sudoc, incontournable pour constituer la bibliographie nationale des thèses, sera simplifié pour les bibliothèques puisqu’il sera effectué automatiquement. Les établissements n’auront à saisir que les informations de base comme ils le faisaient avec les bordereaux. La mise à jour des notices de thèses se fera, en cas de besoin, directement dans le catalogue Sudoc. Enfin, STAR renverra à l’établissement de soutenance une version de diffusion de la thèse et ses métadonnées, dans le format souhaité (TEF, mais aussi DC6, OAI_DC7, ETDms8 du NDLTD9, Unimarc en XML).

À côté de ces débouchés obligatoires, STAR proposera à chaque établissement des options supplémentaires : export de la version de diffusion de la thèse vers un serveur de diffusion (CCSD10, Cines…) ; indexation en texte intégral dans le portail Sudoc.

Fonctionnalités complémentaires de STAR

À côté de ces fonctions de gare de triage, STAR offrira des fonctionnalités complémentaires.

- Mise en forme et impression d’une partie des métadonnées sous la forme d’un bordereau. Tant que les technologies de signature électronique ne seront pas plus répandues, le circuit électronique de gestion des thèses devra faire un détour par le papier et les signatures traditionnelles.

- STAR servira d’intermédiaire entre les établissements et le Cines, pour toute opération relative à l’archivage électronique des thèses. Cela comprend bien sûr le transfert initial vers le système d’archivage du Cines, mais aussi, en cas de besoin, la récupération d’une thèse archivée.

- Le renseignement des métadonnées des thèses est un processus collaboratif qui fait appel à différents métiers au sein de chaque établissement. Si certaines métadonnées sont communes aux différents métiers (informations sur le doctorant, le directeur de thèse, le jury ; date de soutenance ; titre de la thèse…), d’autres relèvent exclusivement d’un seul métier. C’est le cas par exemple des métadonnées d’autorité ; à partir de STAR, afin de simplifier et de contrôler la saisie, le bibliothécaire pourra lier les références des thèses à des notices d’autorité présentes dans le catalogue Sudoc. D’autres métadonnées seront renseignées automatiquement, comme les métadonnées techniques de chaque fichier de l’édition d’archivage de la thèse.

- La base des métadonnées sera interrogeable par chaque établissement, à des fins administratives.

- Un identifiant persistant (PID11) sera associé à chaque thèse. Il permettra de donner accès à la thèse en ligne de manière durable, où qu’elle se trouve. Par exemple, seul ce PID sera mentionné dans les notices Sudoc. L’ABES maintiendra par ailleurs un service de résolution qui assurera la correspondance entre le PID et la (ou les) URL(s)12 de la thèse. Le suivi des URLs se fera dans STAR, et seulement dans STAR. Enfin, ce PID et son service de résolution offriront des fonctionnalités avancées, pour une gestion plus fine des différentes versions, éditions et localisations de chaque thèse.