Créée en septembre 2022, la mission Développement durable du SCD Lyon 1 mène différentes actions dont certaines encourageant la sobriété des usages numériques. Une démarche à laquelle il est indispensable de sensibiliser l’ensemble des équipes.

La mission Développement durable du service commun de la documentation (SCD) de l’université Claude Bernard Lyon 1 a officiellement été créée en septembre 2022, avec deux coresponsables et un réseau de neuf correspondants (un par bibliothèque du réseau). Elle s’appuyait néanmoins sur un travail conséquent et de grande qualité d’un groupe projet bibliothécaires de l’Enssib mené fin 2021 - début 2022. Parmi leurs livrables figurait déjà une synthèse des bonnes pratiques « Pour un numérique responsable » qui a servi de base au document évoqué plus bas. Dans l’ensemble des actions menées, principalement focalisées sur le volet « environnement » du développement durable, deux actions peuvent être mises en valeur par rapport aux exigences croissantes d’écoresponsabilité des usages numériques :

La réduction du parc informatique

L’une des spécificités du SCD Lyon 1 est d’avoir gardé en interne la gestion des postes informatiques publics et professionnels des neuf BU qui composent son réseau. Les achats, les renouvellements et la maintenance restent tributaires du marché de l’université mais il est possible de ce fait d’ajuster l’offre de service aux besoins des usagers, étudiants, lecteurs extérieurs, ou agents. La volonté d’améliorer l’empreinte carbone de nos activités a rapidement amené à s’interroger sur l’impact de ce parc informatique, qui a crû pendant des années pour atteindre un pic d’environ 800 machines (essentiellement des PC fixes, portables ou all-in-one).

Il est facile de trouver les références qui montrent que l’achat et l’utilisation d’une nouvelle machine impliquent un coût carbone très significatif qu’il s’agisse du référentiel Green IT1, du site de l’Ademe « Agir pour la transition»2 ou de l’étude menée par l’Ademe et l’Arcep sur l’empreinte environnementale du numérique en 2020, 2030 et 20503, le caractère prioritaire de limiter la fréquence de renouvellement des matériels et de privilégier la réutilisation. En effet, si les valeurs peuvent varier d’un modèle à l’autre, d’une chaîne de production à l’autre, la fabrication d’un PC génère près de 200 kg d’équivalent CO2 à la production, environ 100 Kg d’équivalent CO2 pour le transport jusqu’au lieu d’utilisation, tandis qu’une année d’utilisation génère un peu plus de 30 kg d’équivalent CO2.4

Très concrètement, en reprenant cette correspondance, il est facile de mesurer l’impact de nos choix de renouvellement et quelles options sont les plus écoresponsables. Par exemple en 2022, un ensemble de 86 PC publics arrivait en fin de maintenance à la BU Sciences de la Doua. Passer à un parc de 66 PC, soit 20 de moins, permettait d’éviter l’émission de l’équivalent de 6 tonnes de CO2 pour fabrication et transport, et l’équivalent de 600 kg de CO2 par année d’utilisation. Pour une durée de vie de 5 ans, le gain total est de 9 tonnes de CO2.

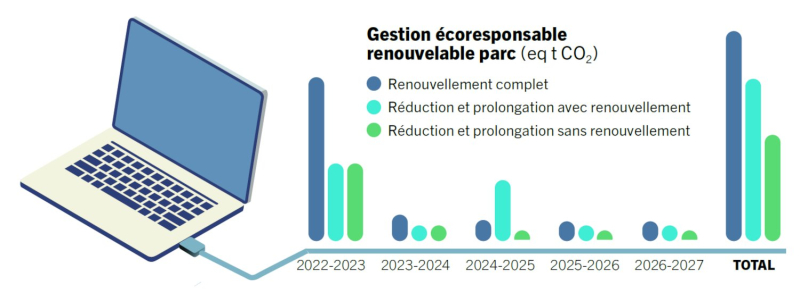

Par ailleurs, nous avons aussi tenté l’expérience d’une réduction par étapes, complémentaire de la précédente : en ne remplaçant pas 28 PC mais en maintenant les anciens encore en fonction, nous économisons l’impact de fabrication et de transport, ne laissant que l’empreinte liée à l’utilisation. Si on envisage 2 ans de prolongation, l’émission sur cette période de 2 ans est de 1,68 tonne d’équivalent CO2, au lieu de 10,08 tonnes. À l’issue des 2 ans d’utilisation prolongée, un bilan sera fait pour savoir si tout ou partie peut être définitivement supprimé, ou nécessite un renouvellement à neuf pour s’adapter aux besoins des usagers. Le graphique de la page précédente montre le différentiel d’impact entre un renouvellement à l’identique et les choix de réduction et de prolongation retenus.

Ce processus de réduction est facilité par le fait que de plus en plus d’étudiants sont équipés de PC portables mais nous restons vigilants sur le fait que de très nombreux étudiants n’ont pas les moyens de s’équiper, même avec les diverses propositions de prêt ou d’achat subventionné, faites par l’université suite à la pandémie de Covid-19. Il est en parfaite cohérence avec la nécessité d’équilibrer les objectifs de libre accès à l’information, de soutien de l’apprentissage, et d’éco-responsabilité.

Nous avons appliqué la même analyse sur le prochain renouvellement de postes publics à la BU Éducation de la Croix-Rousse, avec une réduction de 14 unités (sur un parc initial de 49 postes). Soit 7,14 tonnes d’équivalent CO2 économisées pour une utilisation de 7 ans des machines correspondantes (durée de la maintenance). À noter que s’ajoute à cela la réutilisation de 18 postes parmi les 54, issus d’une salle de formation, pour remplacer tous les postes « kiosques » du SCD (catalogue, outil de découverte, Sudoc…) bien moins gourmands en puissance machine et RAM, amortissant encore le coût carbone initial de fabrication.

Diffusion d’une charte des bonnes pratiques numériques

Les travaux du groupe projet des bibliothécaires avaient déjà abouti à un guide pratique assez complet. Il a suffi de le compléter et d’en adapter les termes. Par exemple, le SCD dispose d’un serveur de fichiers partagés nommé « TERA » pour limiter l’envoi de fichiers par mail en particulier à des groupes ou à des listes d’agents, il était facile de recommander en nommant l’outil familier : « Utiliser les espaces de partage (TERA) en interne quand c’est possible ».

Les préconisations adressées aux personnels sont regroupées selon un ordre décroissant de priorité du point de vue de l’impact environnemental : sur le matériel tout d’abord, qui reste le principal point noir du numérique sur ce plan, à l’achat comme à l’usage, sur les logiciels et les services ensuite, sur les pratiques de travail, et enfin sur le stockage des données. Dans sa version de diffusion, ce guide liste des préconisations qui ne font pas plus d’une ligne à une ligne et demie, afin de rester court et lisible. Pour des éléments d’explication ou des détails de méthode, les préconisations listées nécessiteront un accompagnement au fil du temps.

Il y a un vrai risque que peu de collègues s’y plongent et le traduisent en actes. Or, pour garantir des progrès réels dans l’écoresponsabilité du numérique, il semble essentiel d’accompagner activement les personnels vers des pratiques collectivement partagées. Dans le cadre de la mission Développement durable, nous publions un « écogeste du mois » sur l’intranet du SCD, occasion de proposer un focus sur une préconisation issue du guide, avec la pédagogie et les explications qu’on espère suffisantes pour faciliter l’adoption.

Mini formations d’une demi-heure, ateliers à destination des étudiants comme des personnels sur le numérique responsable, rôle du réseau de correspondants « DD » dans chaque bibliothèque, tout est envisageable pour renforcer et diversifier l’accompagnement des changements vers des pratiques plus écoresponsables. Mais ce guide Pour un numérique responsable va en tout cas faire partie des dossiers d’accueil des nouveaux arrivants, sans doute mis à jour au fil des évolutions techniques et des pratiques émergentes. Il est difficile à ce stade d’en mesurer l’adoption. Cela pourrait être dans les bilans carbone des années à venir ou par des indications plus qualitatives. Quoiqu’il en soit, il est important de suivre ces progrès pour encourager chacun à les poursuivre.

Petits pas ou changements radicaux ?

Il y a parfois débat entre la technique des « petits pas » du kaizen (transition) et la nécessité de changements radicaux (révolution). Le pilotage des politiques numériques donne parfois l’opportunité de faire les deux, avec une décision finalement très simple (par exemple : ne pas racheter de machines), et un effet significatif sur l’empreinte carbone de la BU qui sera mesuré au travers de deux indicateurs du système qualité du SCD (taux annuel de variation du parc et durée moyenne d’usage des machines). C’est en effet intégré à une transformation plus globale, à une nouvelle stratégie, même au niveau de l’établissement, plus large que le matériel et le numérique, ainsi que les idées du guide pourront se traduire en actes.