Porté par une réflexion collective, un programme structurant consacré aux archives scientifiques est en cours d’élaboration au sein de CollEx-Persée, pour répondre aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontées les bibliothèques de l’ESR.

Est-il encore besoin de présenter CollEx-Persée ? Ce Groupement d’Intérêt scientifique, lancé en 2017, est désormais bien installé dans le paysage de l’ESR. Il est ainsi référencé dans la « feuille de route nationale des infrastructures de recherche » pour la période 2021-20251. Autre marque de reconnaissance, et non des moindres : un numéro complet d’Arabesques lui a été consacré, début 20222 ! Mais pour ceux qui ne l’auraient pas lu, quelques rappels : le GIS, porté par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, réunit une vingtaine d’établissements délégataires ou associés, en partenariat avec des opérateurs nationaux (Persée, Abes, CTLes et Inist) et la BnF3. Son objectif est de favoriser l’enrichissement des « collections d’excellence » et d’en faire le support pour des services innovants. Son périmètre est large, couvrant tous les types de documents, sur l’ensemble de leur cycle de vie, dans toutes les disciplines. Il s’appuie sur un principe-clé : l’association des chercheurs à la construction des projets. Cherchant à constituer des « matériaux pour la recherche », CollEx-Persée s’est naturellement emparé de la question des archives. Sur les 80 projets financés par le mécanisme d’AAP (appels à projets), près de 20 contiennent le terme « archives » dans leur titre même4 ! Tous les aspects sont pris en compte : numérisation, indexation sémantique, transcription collaborative ou par intelligence artificielle, mise en ligne ou encore constitution d’inventaires virtuels. La notion d’archives est assez large : archives littéraires, archéologiques, photographiques ou sonores ; concernant la Bretagne ou l’Égypte... Dans le détail, l’intérêt est encore plus marqué. Si l’on se penche par exemple sur les dix-neuf projets retenus sur la période 2021-2022, on s’aperçoit que douze supposent le traitement d’archives et de manuscrits, et que cinq portent spécifiquement sur des archives scientifiques. Plusieurs groupes de travail de CollEx-Persée, comme les GT Numérisation ou Préservation numérique, ont aussi pris en compte la question des archives. Mais c’est surtout le projet de « Cartographie CollEx-Persée » qui a permis de mettre en évidence la multiplicité des fonds d’archives ou hybrides (associant collections imprimées, manuscrites, numériques, ou encore iconographiques) présents dans les bibliothèques de l’ESR5.

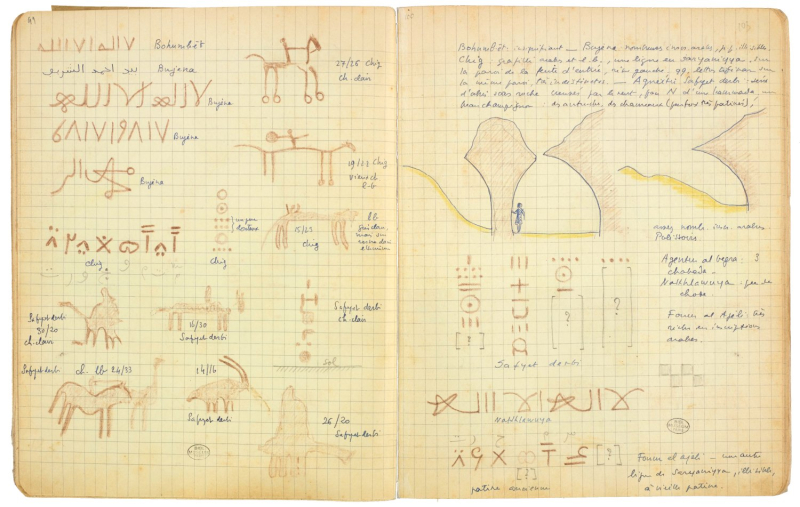

Théodore Monod, Carnet de récolte, 10 août-9 décembre 1934, MNHN, Fonds Théodore Monod (Archives scientifiques), Ms MD CR 2

Quel futur pour CollEx-Persée ?

En mai 2022 ont été organisés, au Campus Condorcet, deux jours d’ateliers pour réfléchir au futur de CollEx-Persée, le GIS, créé pour cinq ans, devant être remplacé par une nouvelle structure à partir de 2024. Les établissements intéressés avaient été invités à proposer des « préprogrammes » pour alimenter la réflexion : et là encore, les archives ont été à l’honneur. Douze des vingt-sept préprogrammes recensés s’y intéressaient, et trois établissements en faisaient même l’objet central de leur activité6. Ces ateliers ont permis de lancer une réflexion collective pour faire converger les besoins des établissements. Celle-ci s’est approfondie tout au long de l’année, et en décembre 2022, la « feuille de route » proposée au Conseil des Membres (l’organe de gouvernance stratégique du GIS) a fait des archives scientifiques l’un des quatre programmes structurants du GIS7. La validation de cette feuille de route a enfin entraîné la constitution d’un groupe de préfiguration du programme, qui réunit une dizaine d’établissements, et qui est piloté par la Direction des Bibliothèques du Muséum.

Mais quel est au juste l’objet de ce futur programme ? Que sont les « archives » en bibliothèque, et faut-il les qualifier de « scientifiques »8 ? Si les archives ont une définition juridique bien précise, les bibliothèques peuvent y assimiler d’autres éléments (images, instruments...) qui documentent le processus de recherche. Faut-il en outre se limiter aux seuls « papiers » de chercheurs, ou inclure toutes les archives (de laboratoires, d’associations...) intéressant ou issues du monde de la recherche ? Que faire des « données de la recherche » qui ont bien souvent un statut d’archive, et qui intéressent aussi le Comité pour la Science Ouverte ? Conformément aux principes de CollEx-Persée, ce travail de définition doit être mené avec le concours des chercheurs, qui sont à la fois les premiers utilisateurs et les premiers producteurs d’archives scientifiques.

Des axes de travail convergents

Le groupe de préfiguration a déjà identifié plusieurs axes de travail. Les archives, d’abord, offrent aux bibliothèques l’opportunité d’un positionnement nouveau au sein de leur établissement. Elles sont souvent amenées à exercer la mission « Archive », ou à la partager avec un service distinct – ce numéro d’Arabesques permet justement d’illustrer la diversité des cas de figure rencontrés. Qu’est-ce que cela implique en termes de responsabilités, de charges, de compétences à déployer ? Comment faire de l’accompagnement au dépôt une nouvelle forme de service aux chercheurs ? Le futur programme doit ainsi offrir un espace d’échange, un forum pérenne de réflexion pour tous les établissements confrontés à ces questions. Il s’agit à la fois de recenser et de diffuser les meilleures pratiques, tout en offrant un pôle d’expertise juridique, technique et méthodologique. Se pose aussi la question du traitement de ces archives. Quels référentiels employer pour les signaler ? Les logiciels de bibliothèque numérique aujourd’hui disponibles sont-ils adaptés pour leur mise en ligne ? Des moyens financiers méritent d’être dégagés pour accompagner les bibliothèques dans ces responsabilités nouvelles, que ce soit par un mécanisme de subvention sur AAP, ou en développant en commun des outils de diffusion ou de transcription des archives numérisées. Il y a enfin le redoutable enjeu des archives nativement numériques. Plusieurs établissements ont déjà reçu des demandes de chercheurs souhaitant déposer leurs travaux ou encore leurs photographies sous cette forme. Les modalités de collecte, de signalement, de diffusion et de conservation doivent-elles être repensées ? Si ce besoin est encore émergent, il apparaît indispensable de l’anticiper pour élaborer l’outillage méthodologique et technique à même de relever ce défi.

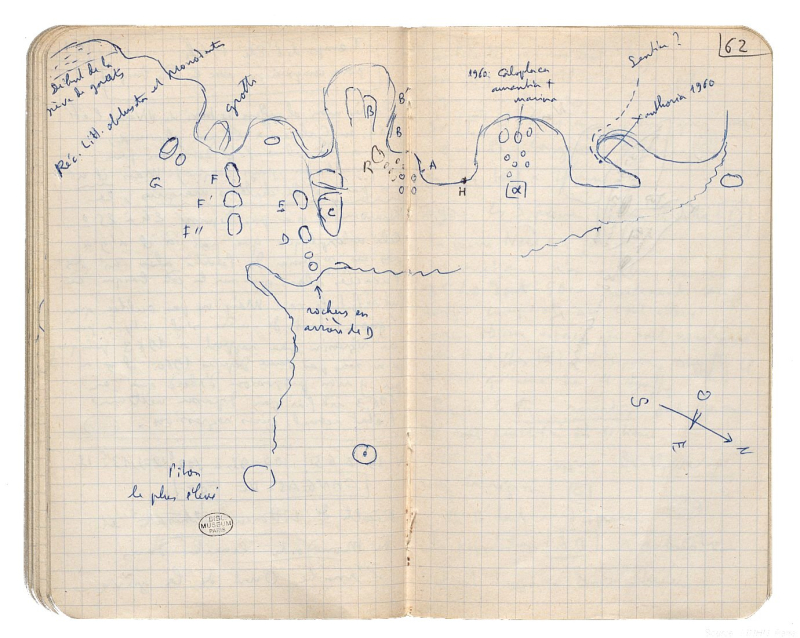

Edouard Fischer-Piette, Ribadeo, février 1965, carnet n° 60, MNHN, Fonds Edouard Fischer-Piette (Carnets de terrain), Ms FIP 66

Tisser un réseau de partenaires

Sur tous ces projets, les bibliothèques de l’ESR ne sauraient être seules, et le programme a déjà tissé des liens avec de nombreux partenaires. Les opérateurs membres du réseau (comme Persée et l’Abes) sont évidemment concernés. Du côté des archives publiques, des discussions sont en cours avec le Service interministériel des archives de France, ou encore avec l’Association des archivistes français, dont la section Aurore9 concerne les établissements de l’ESR. Les Maisons des Sciences de l’Homme devraient également être sollicitées ; et plus largement, il s’agira d’associer à la réflexion les laboratoires et les chercheurs qui s’intéressent à ce matériau. Le groupe de préfiguration doit maintenant affiner les objectifs et le périmètre du programme, détailler ses thématiques et ses moyens d’action, construire un réseau de partenaires, et proposer des modes de pilotage ainsi que des modalités de financement. Toutes ses préconisations devront ensuite être validées par les instances de gouvernance et au premier chef, le Conseil des Membres du GIS. La route est encore longue, mais les premiers jalons sont posés pour que les bibliothèques de l’ESR s’investissent pleinement, en respectant les attributions de chacun, dans cette mission ancienne mais en pleine réinvention.