Astérix et Obélix, en route vers Lutèce à la recherche d’une nouvelle serpe d’or pour le druide Panoramix, sont-ils passés devant ce qui allait devenir un jour le Collège de France ?

Sans trop s’appesantir sur la « concordance des temps », à cent ans près, Astérix et Obélix auraient pu venir se délasser dans les « Thermes de l’Est » sur lesquels furent fondés les différents bâtiments successifs de l’actuel Collège de France. Situés à la croisée du cardo maximus et du decumani – nos actuelles rue Saint-Jacques et rue des Écoles – et construits au début du IIe siècle, ils semblent toutefois avoir été précédés par de modestes habitations et toute sorte d’ateliers de bois de charpente, de menuiseries, d’enclos où l’on élevait cochons et volailles et dont on a retrouvé les couches, comme sur toute la Montagne Sainte-Geneviève. Quelques siècles plus tard, au sein du Quartier latin, des collèges sont créés pour héberger des jeunes gens « méritants », mais aussi pour abriter les cours que dispensent les « maîtres » aux « escoliers ». Du collège de Tréguier – et de Léon – fondé en 1325 et de celui de Cambrai fondé en 1348, il ne reste aujourd’hui plus grand-chose d’original dans ce qui est devenu, beaucoup plus tard, le Collège de France.

La bibliothèque n’abrite aucun livre

À l’instigation de Guillaume Budé, alors « Maître de Librairie », François Ier crée en 1530 les premiers « lecteurs royaux ». Mais jusqu’à la livraison de la première tranche de travaux en 1634, point de locaux pour cet enseignement ouvert à tous, gratuit et donné en français. Au xviie, les professeurs du Collège royal enseignent dans deux salles, les auditeurs bravent les intempéries, la bibliothèque n’abrite aucun livre et les étrangers s’interrogent sur l’avenir de ce qui représente le fleuron du savoir de la France. Louis XV, négligeant la virulence des polémiques nées au sein de l’Université de Paris, apporte enfin cette reconnaissance tant attendue, légitimée par des moyens conséquents et en 1778, l’ensemble est achevé sur les plans de Chalgrin.

120 000 volumes

Au xixe siècle, le Collège de France, maintient sa réputation au plus haut grâce à des professeurs qui ont pour nom Champollion, Michelet, Say, Coste, Quinet, Chasles, etc. Son développement architectural est confié à Paul Letarouilly.

Mais il faut attendre 1994, la fin du xxe siècle, pour que soient réveillés les vestiges archéologiques du Collège de France et rénovés les espaces dévolus à la sagesse et aux sciences. Un autre « François » en a décidé ainsi, convaincu par André Miquel, alors administrateur du Collège et dont nous reconnaissons tous la parfaite connaissance de notre métier.

C’est une bibliothèque de près de 120 000 volumes qui se redéploiera aussi dans ces nouveaux locaux.

Sudoc et… BULAC, EHESS, ENS, EPHE, IEP, SCD, Ste-BARBE, U3M…

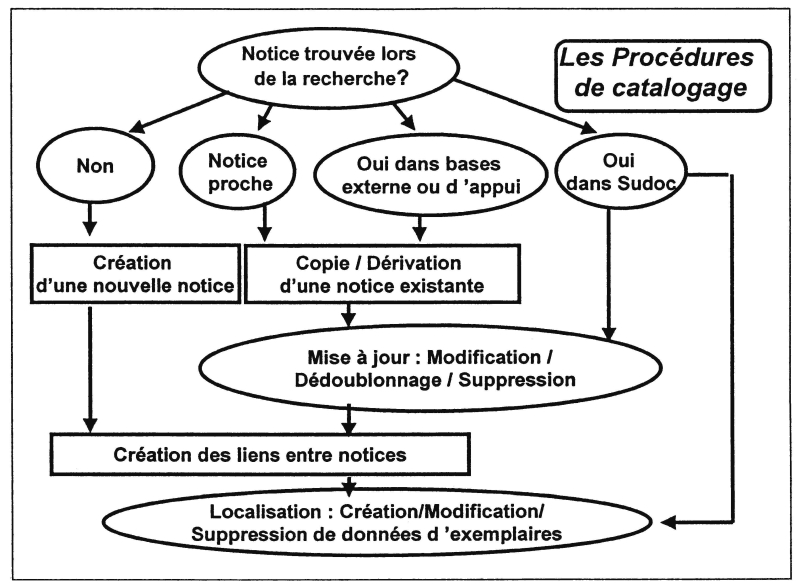

Pendant un trop long sommeil en caisses, maints projets ont éclos, en particulier celui d’intégrer le catalogue collectif du Système universitaire de documentation, le Sudoc. C’est ainsi que l’équipe de la bibliothèque générale du Collège de France s’est retrouvée à Montpellier, pour la première formation du deuxième cercle. Les avis sont unanimes : la formation reçue y fut remarquable. Dans un groupe assez divers, où se côtoyaient des envoyés de bibliothèques de services communs de la documentation, d’instituts d’études politiques, de l’École pratique des hautes études, de l’École des hautes études en sciences sociales, de la Mission U3M – Université du IIIe millénaire –, du Quai Branly – Arts premiers –, de l’École normale supérieure de Lyon, de la BULAC – Bibliothèque universitaire de langues et de civilisations – et de Sainte-Barbe – future bibliothèque interuniversitaire de 1er cycle –, dans ce groupe donc, nous avons apprécié la maîtrise de nos formateurs, leur sens pédagogique, leur écoute, leur patience, leur connaissance de l’outil. Nous avons découvert les charmes de Winnie, les mystères du guide méthodologique, nous avons appris à parler le CRE et CHE MTI, parfois le BAL. La baguette magique et les macros nous réserveront sans doute encore mille facéties. Et nous apprendrons à ne pas hurler en perdant toutes nos modifications…

Maintenant y a plus qu’à… n’est-ce pas ? Par quoi commencer ? La réponse immédiate est… la localisation. Le travail est déjà fait, solution paresseuse certes. Mais très vite le Collège de France en arrivera à de réelles créations de notices car il y a fort à parier qu’une part non négligeable de ses fonds assez anciens soit unique, sans parler des fonds spécifiques issus des enseignements de Vendryes (linguistique et monde celte), Dumézil (langues diverses), de Marcel Bataillon, etc. et ceux tout à fait exceptionnels de la Bibliothèque byzantine, associée au Collège de France et embarquée pour le même voyage.

Quant à la Réserve, elle accueille près de 1 500 ouvrages à la fois littéraires et scientifiques, qui constituent le fonds ancien du Collège avec, entre autres, une cinquantaine d’ouvrages originaux d’avant 1600, parfois annotés de la main des auteurs, premiers « lecteurs » et « professeurs royaux » : Cinqarbres, Paradis, Guidacerio, Vatable, Danès, Jacques Toussaint, Postel, Ramus (Pierre de la Ramée), Finé, Pavie… sans parler des remarquables ouvrages scientifiques des xviie, xviiie et xixe d’auteurs prestigieux tels La Hire (1640-1718) ou Claude Bernard (1813-1878), ouvrages provenant des bibliothèques ou laboratoires de Berthelot, d’Arsonval ou de Marey…

L’archéologie est une des composantes les plus représentatives des enseignements au Collège de France. Nos professeurs ne se nomment pas Indiana Jones et sans avoir connu d’aussi rocambolesques aventures, leurs fouilles et leurs découvertes sont tout aussi passionnantes. Vouloir les énumérer tous est impossible, en choisir quelques-uns serait une offense pour les autres. Mettre à leur disposition la documentation nécessaire est notre travail quotidien, enrichir notre fonds de leurs ouvrages est notre grand bonheur, le faire savoir est notre ambition grâce au Système universitaire de documentation…