L’Observatoire de Paris est un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche au premier rang de la discipline astronomique par ses effectifs et son budget. Sa bibliothèque, établie sur deux sites, Paris et Meudon, a reçu en 1981 le statut de CADIST – centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique – en astronomie et astrophysique, ce qui lui donne la charge d’acquérir de façon exhaustive la documentation de niveau recherche dans ces deux domaines. Son public est composé des quelque 500 chercheurs, ingénieurs et techniciens de l’Observatoire – cinq laboratoires et un institut –, d’étudiants de 3e cycle – DEA, doctorat et postdoc –, d’un public international de chercheurs, notamment des historiens des sciences, enfin d’amateurs et d’un public institutionnel et privé – musées, éditeurs, iconographes, etc. Le budget de la bibliothèque, qui émarge au contrat quadriennal de l’établissement en tant que « programme pluriformation » car elle n’a ni le statut de bibliothèque universitaire ni celui de bibliothèque de grand établissement, est absorbé à plus de 75 % par les périodiques.

Une histoire mouvementée. Construit entre 1667 et 1683 sur les plans de Claude Perrault, l’Observatoire de Paris était destiné à l’usage des membres de la toute nouvelle Académie des sciences. Pour suivre l’installation de ce monument de prestige, Louis XIV avait par ailleurs appelé d’Italie un astronome réputé, Jean-Dominique Cassini. Ses descendants se succéderont à la tête de l’établissement jusqu’à la Révolution française, Cassini IV obtenant la rénovation du bâtiment, très délabré, et la création d’une bibliothèque d’astronomie – 1785.

Sous la tutelle du Bureau des longitudes créé en 1795, la bibliothèque reçut une partie des livres du Dépôt de la marine, constitué autour de la collection Delisle (1688-1768), et s’enrichit grâce à de nombreux dons. De jeunes savants, tel François Arago, occupèrent le poste de « secrétaire‑bibliothécaire » à partir de 1801. Les archives astronomiques furent aussi très vite collectées et conservées, l’astronomie étant une des rares disciplines où les observations anciennes ont un intérêt scientifique pérenne.

La découverte de l’analyse spectrale et le développement de la photographie astronomique avaient justifié la création en 1876 de l’Observatoire de Meudon, spécialisé dans la recherche sur le Soleil et dans une nouvelle discipline, l’« astronomie physique ». Après son rattachement à l’Observatoire de Paris en 1926, un fonds documentaire continua de s’y constituer autour de l’astrophysique. Essentiellement formé de périodiques et d’ouvrages en langue anglaise, il est en libre accès, à la différence du site de Paris, et concerne tous les aspects de la recherche astrophysique, de l’univers proche – géophysique et système solaire – à la cosmologie en passant par l’instrumentation.

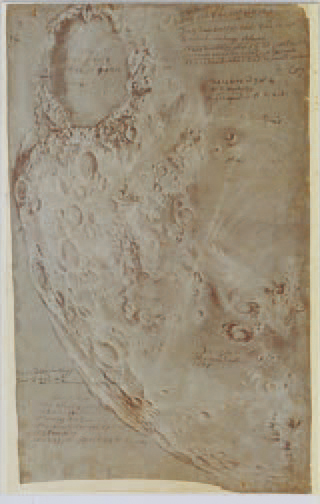

Dessins originaux des taches de la lune d’après les observations de Jean-Dominique Cassini - Observatoire de Paris

Dessin en sanguine sur papier blanc exécuté par Sébastien Leclerc et Jean Patigny

Les collections documentaires

Les collections documentaires reflètent les thèmes de recherches abordés sur les deux sites – astronomie, astrophysique, physique et physique théorique, géodésie, géophysique, métrologie, optique, météorologie, histoire des sciences. Elles représentent près de 140 000 volumes, sans compter les 350 mètres linéaires partis, faute d’espace, au CTLES – Centre technique du livre de l’enseignement supérieur. Les périodiques, essentiels, offrent plus de 4 000 titres, français et étrangers, rassemblés sur trois siècles – publications d'observatoires et de sociétés savantes, éphémérides, etc. Parmi les titres anciens, figurent le Journal des savants, présent depuis les origines (1665), l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Paris (1666), et la Connaissance des Temps, titre toujours vivant depuis 1679. En 2002, 296 abonnements commerciaux ont été pris et 443 titres obtenus au titre des dons et échanges.

La bibliothèque offre à ses usagers l’accès en ligne à des revues de plus en plus nombreuses – 44 titres en 1998, 111 en 2002. La communauté astrophysique a du reste été pionnière dans l’utilisation d’Internet. La base de données bibliographique de la NASA, Astrophysical Data System, permet d'accéder en ligne aux images scannées d'articles anciens ainsi qu’aux revues auxquelles la bibliothèque est abonnée ; les premières revues astronomiques en ligne sont apparues dès 1995 ; enfin, de grands serveurs ont été dédiés aux preprints d'articles, entraînant une chute brutale des preprints sur papier : en 1997 la bibliothèque en recevait 87 ; ils n'étaient plus qu'une vingtaine en 1998. Les collections de monographies représentent environ 22 500 volumes sur chacun des deux sites. Elles sont décrites dans un catalogue de près de 30 000 titres, qui a été accessible sur le web dès 1995. À ce chiffre, doivent s’ajouter les thèses – environ 3 300 – qui restent à traiter.

Les collections patrimoniales

Outre les monographies et périodiques anciens – 39 incunables et 3 500 ouvrages antérieurs à 1800 –, le fonds patrimonial comprend plus de 2 500 portefeuilles d’archives soit environ 100 000 manuscrits scientifiques, près de 350 instruments du XIVe au XXe siècle, dont de nombreuses pièces exceptionnelles par leurs qualités esthétiques (fonds Habermel, fabricant pragois du XVIe siècle) ou leur place dans l’histoire des sciences (photomètre d’Arago, premiers télescopes de Foucault, révolver daguerréotype de Janssen…), des bustes, tableaux, pastels, médailles, cartes et plans. Les astronomes s’étant dès 1839 intéressés à la photographie, l’Observatoire dispose d’une centaine de milliers de plaques photographiques à inventorier. Archives manuscrites et photographiques ont la particularité de continuer à être des sources documentaires vives. Ces collections continuent de s’enrichir régulièrement grâce à des dons et à la collecte de documents au sein des composantes scientifiques. Les principaux inventaires d’archives et instruments, en cours d’encodage en EAD, seront en 2003 consultables en ligne, via une plateforme SDX.

Le Système universitaire de documentation

La bibliothèque de l’Observatoire de Paris, participant au réseau OCLC, relevait du premier cercle de déploiement dans le Système universitaire de documentation. Le changement de version du système informatisé de gestion de bibliothèque dont la bibliothèque était équipée depuis 1993 (SIGB Loris Client/serveur, Ever), décidé en 2000, a été effectif en janvier 2002, entraînant un retard dans le transfert initial (juin 2002), la mise en place du catalogage et le lancement des transferts réguliers – le premier est en attente d’import dans Loris. Par ailleurs, le chargement des notices OCLC dans le Sudoc a généré pour l’Observatoire des erreurs systématiques de localisation entre les deux sites de la bibliothèque, ce qui nécessite un important travail de reprise que l’ABES n’a pu encore programmer. Deux coordinatrices, dont l’une suit également la mise en place de la version Client/serveur, accompagnent en interne les profonds changements qu’a entraînés l’entrée dans le Sudoc au niveau des pratiques de catalogage, notamment en ce qui concerne les autorités. Le taux de recouvrement pour les monographies, essentiellement étrangères, paraît, en première approche, tout à fait satisfaisant grâce aux bases d’appui.