Un couple d’industriels parisiens, les Leblanc, en 1914 dès le début de la première guerre mondiale, ont l’idée de recueillir en France et très rapidement à l’étranger, toute sorte de documents (imprimés manuscrits ou iconographiques), pouvant servir à la compréhension du conflit naissant.

Cette collection privée est donnée à l’État en août 1917 et prend le nom de « Bibliothèque-Musée de la guerre ». Son appellation actuelle, « Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, BDIC », date de 1931.

Rattachée à l’Université de Paris en 1934 et après diverses localisations, la BDIC est installée en 1970 sur le campus de Nanterre. En 1973, le Musée est implanté dans l’Hôtel national des Invalides. Elle reçoit le statut de bibliothèque interuniversitaire en 1973, et devient cadist en 1982 pour l’histoire des relations internationales et du monde contemporain. Le Musée devient en 1987 Musée d’histoire contemporaine‑BDIC ; il conserve et collecte des documents iconographiques. On peut y consulter des collections de tableaux, d’affiches politiques, des photographies et des objets pouvant servir à l’étude du monde contemporain.

En 2001, la BDIC possède plus de trois millions de documents.

Joyce Dennys « Le service royal de la Navy pour les femmes ». Affiche britannique, 1917.

Collection Musée d’histoire contemporaine-BDIC

Relations internationales et vie intérieure des États

Le domaine couvert par la BDIC, d’abord défini comme l’histoire de la guerre 1914‑1918, s’est immédiatement orienté vers les causes et les conséquences de cette guerre, pour couvrir progressivement l’histoire universelle du XXe siècle, dans une pluralité d’approches et de points de vue. On y recense une importante documentation sur la politique mondiale et les relations internationales.

Les deux guerres mondiales et les différents conflits depuis le milieu du XIXe siècle. La bibliothèque possède des fonds très importants sur les conflits depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Tous les aspects sont pris en compte. Il convient de souligner la richesse et la pluralité des collections relatives aux deux guerres mondiales. L’ensemble documentaire concernant la guerre 1914-1918 est considéré comme exhaustif.

La vie intérieure des États, autre ensemble documentaire, est largement représenté, il concerne tous les pays. Les différentes questions se rapportant à chacun des États, s’articulent autour de grands champs thématiques, comme l’histoire générale, l’histoire des mentalités, la politique, les gouvernements et les questions juridiques, les conditions économiques, la politique économique et commerciale, l’histoire militaire, les conditions sociales et la politique sociale, la vie intellectuelle et la politique culturelle, les relations extérieures (diplomatiques, culturelles, économiques), mais également la vie religieuse, les questions régionales et l’histoire coloniale.

D’autre part, la bibliothèque possède de la documentation sur des thèmes transnationaux.

Les mouvements sociaux et les révolutions qui ont marqué la fin de la guerre 1914‑1918 en Europe, ont amené la bibliothèque à prendre en compte, les origines et le développement de divers courants du mouvement ouvrier international.

Une documentation exceptionnelle a été rassemblée sur les révolutions russes, le fascisme, le nazisme, le pacifisme, les mouvements sociaux, la question des nationalités et minorités.

Par ailleurs, les émigrations politiques (russes et soviétiques, mouvements antifascistes italiens, mouvements antinazis allemands, réfugiés républicains espagnols, etc.), et les différentes émigrations politiques jusqu’à nos jours, sont également des thèmes qui font l’objet d’une collecte documentaire assidue.

Un autre point fort des collections : le fait colonial, avec entre autres, la montée des revendications autonomistes et indépendantistes, qui est présente dans de nombreux pays.

Les droits de l’homme sont aussi représentés, et depuis 1993 avec la création du « Centre de recherche et de documentation sur les droits de l’homme », la sélection documentaire dans ce domaine est assurée de façon suivie.

Nature et présentation matérielle des collections

La BDIC a toujours été conçue comme un « laboratoire d’histoire ». Elle se donne pour mission de rassembler et d’exploiter pour les rendre utilisables les documents de toute nature pouvant apporter des informations aux chercheurs. Ces documents sont repérables dans le catalogue systématique (aux différents sujets, regroupement par types de documents) et dans le catalogue informatisé (aux différents sujets, par la présence de subdivisions de forme, dernier élément de la vedette matière construite du langage Rameau).

Avant tout, la documentation est collectée dans la langue originale (langues des pays d’Europe occidentale, centrale et orientale, y compris en caractères cyrilliques) ; elle concerne d’une part, les sources primaires, les fonds d’archives et inventaires de fonds d’archives. À ces matériaux viennent s’ajouter des séries de documents diplomatiques, discours parlementaires, ainsi que des mémoires politiques et recueils de correspondance. Puis, les interviews, les écrits journalistiques et de nombreuses biographies et récits autobiographiques sont largement représentés. De même, les études scientifiques et les travaux historiographiques sont inscrits, depuis l’origine, parmi les priorités de la collecte documentaire.

D’autre part, on trouve dans les collections, de précieux documents qui échappent au circuit commercial de l’édition : brochures, tracts, actes de colloques ou de congrès non édités. Il s’agit là, généralement, de publications de partis, de groupes politiques, d’organisations syndicales, ou d’organismes divers (associations, centres d’études, instituts, etc.). Ces nombreux documents sont regroupés par sujets et traités en Recueil sous un titre forgé ; ex : [Recueil. Thème. Type de documents]. Un autre type de documents est représenté par les ouvrages de références : dictionnaires biographiques, encyclopédies et dictionnaires spécialisés, bibliographies courantes et occasionnelles (générales ou spécialisées sur un domaine), guides et répertoires. Sont présents, également, des albums, des ouvrages illustrés et des catalogues d’expositions.

Les collections réunissent également des romans historiques, des nouvelles, des pièces de théâtre et recueils de poèmes ou encore des œuvres satiriques, genres littéraires retenus pour les thèmes traités, qui sont en étroite liaison avec l’histoire contemporaine.

Par ailleurs, cette documentation est aussi constituée de très nombreuses collections de publications périodiques : presse officielle, presse d’information générale, presse politique et économique, presse informelle, presse scientifique ; ce qui donne 40 000 titres et 3 600 titres courants sur 20 km de rayonnages.

Enfin, depuis 1993 avec la création d’un service audiovisuel, la collecte d’archives audiovisuelles historiques est également assurée. Elle concerne des documents diffusés en France et à l’étranger.

De l’Afghanistan au Zimbabwe

Depuis l’origine, la démarche est originale, plurielle dans la collecte et l’exploitation des fonds. Pour cela, il faut un catalogue matières qui réponde à la diversité des documents et crée des conditions de recherche satisfaisante sur le plan historique. Ce catalogue est conçu par Camille Bloch et Pierre Renouvin au lendemain de la guerre 1914‑1918.

Classement systématique des documents

Ce classement est donc basé depuis l’origine, sur la garantie d’existence bibliographique, où les concepts liés au domaine historique, sont créés en connexion avec l’écrit et viennent s’insérer progressivement et logiquement dans ce cadre défini par les fondateurs.

Le caractère adaptable du système, sa flexibilité, son aisance, ses capacités à accueillir de nouvelles notions, à s’adapter aux évolutions du siècle, a été vérifié sans cesse durant 80 ans.

Produit selon cette méthode, le catalogue systématique est représenté par deux grands ensembles : « L’international et les pays »

« L’international et les pays »

Le « Catalogue international » compte environ 350 000 notices ; on y distingue les « Deux Guerres mondiales » et les « Grandes questions internationales ». Le « Catalogue des pays » comprend environ 900 000 notices ; cet ensemble présenté dans l’ordre alphabétique des noms de pays retrace la « Vie intérieure des États » de l’Afghanistan au Zimbabwe.

À l’intérieur de ces deux ensembles des sous-ensembles s’organisent par divisions générales puis secondaires de plus en plus fines, de plus en plus précises, toujours en étroite relation avec les événements historiques, offrant ainsi à l’utilisateur l’inventaire ordonné des collections sur une question. Ce classement « International et Pays », conçu parallèlement et selon les mêmes principes est organisé autour des dix domaines suivants : le général, les mentalités, le politique et le juridique, le militaire, l’économique, le social, le culturel, le religieux, le régional et les questions coloniales.

De même la conception du classement de la guerre 1939‑1945 est calqué sur celui de la guerre 1914‑1918.

Le classement de ce catalogue « International » et « Pays » est systématique et analytique à la fois par juxtaposition d’un cadre général et de questions diverses très précises, comme dans un traditionnel catalogue par sujets : thèmes, forme (nature et présentation matérielle du document), dates ; cette structure reste commune à l’ensemble des questions.

Dans les années 20, un autre ensemble bibliographique, le « Catalogue de dépouillement d’articles de la presse française et étrangère », est conçu selon les mêmes principes et autour des mêmes domaines. Il sera tenu à jour par le « Service de la documentation » jusqu’en 1973. Il est unique en France pour la période de l’entre-deux-guerres. Il comprend environ 350 000 notices.

Quelles sont les possibilités de recherches offertes ?

Le catalogue systématique autorise à la fois les conditions d’une recherche précise, celle d’une recherche par voisinage, puis celle d’une recherche exhaustive et méthodique. Ceci, par l’ordonnancement des connaissances, dont le classement commence par l’aspect général de la question et va jusqu’au particulier.

De plus, par l’existence d’un réseau de renvois d’orientation, de liens génériques, associés et spécifiques, il suggère à l’utilisateur une démarche historique, lui permettant d’affiner, d’élargir sa recherche, de naviguer vers d’autres axes, là où un autre aspect du sujet est présent, à l’intérieur de cette base de données historique.

Il permet d’établir une bibliographie analytique spécialisée, avec précisions sur le contenu des documents, données sur l’histoire bibliographique de la publication, informations biographiques sur l’auteur.

À l’intérieur de chaque sujet, par l’existence de subdivisions chronologiques par périodes historiques, il permet de faire le point sur une question pour une période donnée.

Comme la thèse et l’antithèse sont toujours liées, cela permet d’étudier un concept et son opposé : communisme et anticommunisme, fascisme et antifascisme, militarisme et antimilitarisme…

Il permet des recherches par type de documents à l’intérieur d’une question : ouvrages de références, archives, sources, écrits scientifiques, témoignages, publications périodiques...

Un Index analytique pour l’ensemble du catalogue vient en aide aux utilisateurs

Le catalogue systématique n’est plus alimenté depuis 1992, date où la BDIC adhère au réseau de catalogage partagé BN-Opale. L’accès à la documentation est informatisé et le catalogue en ligne succède au catalogue manuel – système Geac Advance, 150 000 notices bibliographiques.

Rameau est désormais le langage documentaire d’indexation utilisé par la BDIC.

Toutefois, ces deux outils d’accès à l’information restent complémentaires et constituent la mémoire de l’institution. L’un recense la documentation éditée depuis la fondation de la bibliothèque jusqu’en 1992, l’autre essentiellement à partir de 1970. En 1998, à l’issue d’un contrat entre la Bibliothèque nationale de France et la BDIC, une première tranche de rétroconversion du catalogue alphabétique en caractères latins est effectuée pour l’édition depuis 1970 ; elle porte sur 76 000 notices.

Enfin, à l’ère de l’internet, de l’accès aux catalogues en ligne, on peut regretter que ce réservoir de données, riche de plus de 1 500 000 références, considéré comme indispensable à la recherche pour l’étude du monde contemporain, ne soit accessible qu’aux utilisateurs sur place. Une « rétroconversion » serait hautement souhaitable.

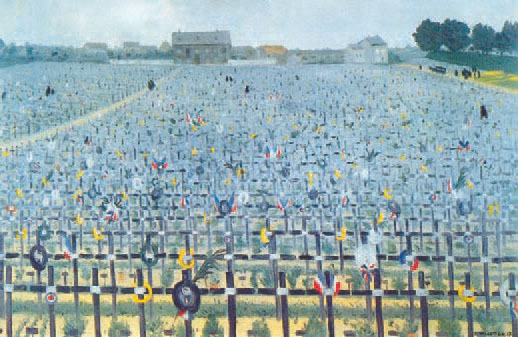

Cimetière militaire de Châlons-sur-Marne - Huile sur toile de Félix Valloton, 1917.

Collection Musée d’histoire contemporaine - BDIC