Depuis sa création, le consortium Couperin contribue à relever les défis du passage à la documentation électronique : maîtrise des coûts, élargissement des accès, prise en compte des enjeux de la science ouverte. Retour sur le chemin parcouru depuis plus de 20 ans.

Du consortium universitaire au consortium unifié, l’histoire de Couperin commence par la construction d’un réseau. En 1999, quatre universités fondent le consortium universitaire des périodiques numériques, plus connu sous le nom de Couperin.org, sous la forme d’une association loi de 1901, pour fédérer des universités en vue de négocier l’acquisition de ressources documentaires électroniques auprès des éditeurs. Des bibliothèques universitaires, généralement des porteuses de Cadist (Centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique), organisaient déjà de façon consortiale des négociations pour un ensemble d’établissements, leurs responsables seront tout naturellement les premiers animateurs des pôles thématiques du consortium et en 2001 l’ensemble des dispositifs de négociation sont fédérés au sein de Couperin.

Très vite, l’association prend de l’ampleur et regroupe toutes les universités françaises, des grandes écoles et des organismes de recherche à l’exception des cinq plus gros. Ces organismes de recherche ne restent cependant pas totalement en dehors du cadre consortial des négociations, et à partir de 2005 deviennent parties prenantes des négociations pour l’accès aux revues ou aux bases de données de grands éditeurs scientifiques internationaux.

Ce mécanisme dual entre Couperin et les cinq grands ONR est loin d’être efficace. Publié en mai 2008, le rapport Salençon1 pointe d’ailleurs le manque de clarté et de coordination entre les deux principaux acteurs des négociations : Couperin et l’Inist, et la question du double-paiement se pose pour les unités mixtes de recherche. Issue en partie des préconisations du rapport, la future Bibliothèque scientifique numérique (BSN) est initiée en 2008 ; elle prend d’abord en 2010 la forme d’un comité de pilotage des acquisitions numériques, puis devient une structure de coordination avec un programme pluriannuel d’actions en 2012. Une des priorités pour le segment 1 de la BSN, qui est dédié à l’acquisition des ressources, est de se doter d’une structure de pilotage unique. Après des mois de concertation et de discussion entre Couperin, le CNRS, le CEA, l’Inra, l’Inserm, l’Institut Pasteur et la Bibliothèque nationale de France (qui a été ajoutée au périmètre),la décision est prise de refonder le consortium pour lui donner son périmètre national actuel. Couperin devient en avril 2013 le Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l’accès aux publications numériques, et se dote de collèges d’établissements assurant la représentation de la diversité de ses membres dans les instances de gouvernance.

Relever le défi du passage à la documentation électronique : maitriser les coûts et élargir les accès

Les négociations sont menées dès l’origine avec deux priorités : élargir l’accès négocié à une offre plus conséquente de contenus et obtenir des tarifs préférentiels. Les premières grandes négociations prennent la forme d’accords de type big deal, dans lesquels l’éditeur ouvre l’accès à l’intégralité ou la quasi-totalité de son catalogue de revues sous forme numérique à un tarif forfaitaire exprimé en pourcentage de la dépense annuelle d’abonnement. Ces accords obligent globalement les bibliothèques à maintenir la dépense annuelle liée à un portefeuille d’abonnements papier (éventuellement augmenté en plus d’un surcoût pour la version électronique de ces titres). L’augmentation annuelle de l’ensemble des services, abonnement et accès temporaires, est contractuellement arrêtée. Des variations existent autour de ce modèle avec des déclinaisons en collections thématiques, accès croisés (addition des titres de tous les abonnés) mais les principes à l’œuvre restent les mêmes. Au début, ce type d’accord est apparu comme très positif pour les bibliothèques qui pouvaient du jour au lendemain offrir un accès à un nombre de titres de revues en ligne sans commune mesure avec l’offre papier antérieure, pour un surcoût annuel de 5 à 7 %. Les disparités entre les grandes et anciennes bibliothèques aux riches collections et les bibliothèques plus récentes, dont les collections étaient forcément plus modestes, disparaissaient. En revanche, le poids financier de ces accords était inégalement réparti malgré des mesures internes de rééquilibrage menées par le consortium mais ne portant généralement que sur les surcoûts électroniques. Si en pourcentage les augmentations étaient du même ordre entre les établissements, il est évident qu’en valeur absolue la charge pesait de plus en plus sur les « gros portefeuilles » des bibliothèques historiquement abonnées à un nombre important de titres, en particulier les bibliothèques Cadist.

Pour encourager les bibliothèques à développer l’offre de documentation électronique, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche mit en place un dispositif de subventionnement pour quelques ressources permettant d’absorber tout ou partie des surcoûts électroniques ou de changement de taux de TVA. Ce dispositif de soutien nécessitait la mise en œuvre de groupements de commandes qui furent confiés à l’Abes. La subvention attribuée à chaque groupement permettait d’amoindrir le coût du passage à l’électronique. Le modèle de répartition des coûts entre les établissements abonnés et l’utilisation de l’enveloppe d’impulsion étaient confiés à Couperin. Ce dispositif d’accompagnement a été arrêté en 2015.

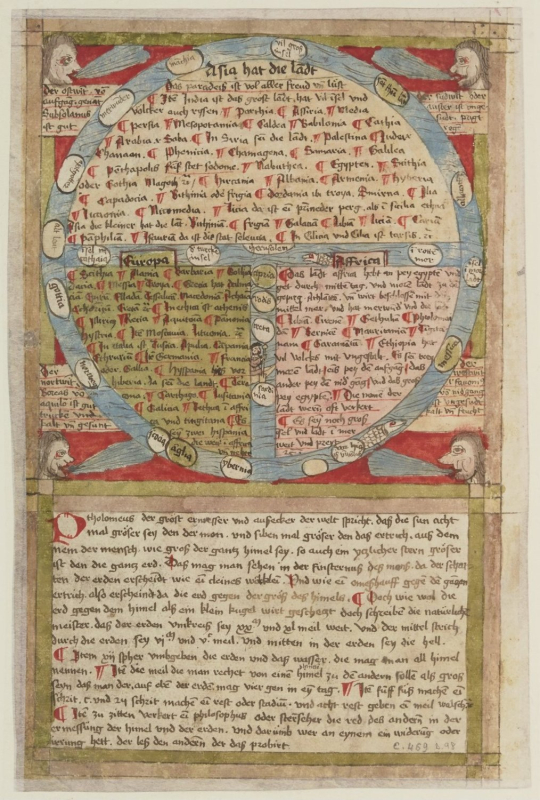

Mappemonde terrestre : verso du Saint Florian : dessin.

Source BnF / Gallica

L’accès ouvert : émergence d’un nouveau paradigme, source de combats pour le libre accès à la connaissance

Très rapidement les enjeux de l’accès ouvert ont été au cœur des préoccupations du consortium et en 2006, le groupe de travail sur les archives ouvertes est créé et devient un creuset de la réflexion et de l’action sur cette thématique. Progressivement le spectre des questions s’élargit à l’édition ouverte, aux questions juridiques, aux politiques en Europe et dans le monde, aux données de la recherche, etc…l’élargissement est acté par les changements d’appellation successifs du groupe de travail : archives ouvertes puis accès ouvert et enfin science ouverte en 2019.

Les journées d’études organisées furent des moments forts où le consortium a très souvent fait intervenir des collègues étrangers afin d’enrichir la réflexion française sur les questions de science ouverte de percevoir la complexité du sujet et de prendre conscience des approches multiples à l’œuvre dans le monde. C’est lors de ces journées que des collègues britanniques, allemands, néerlandais ou scandinaves ont pu expliquer les politiques visant à négocier les droits de lecture et de publication, prémisses des futurs accords transformants, qui faisaient souvent l’objet de débats simplistes ou caricaturaux en France. Dans le même esprit de compréhension de la diversité des politiques publiques, les modèles diamants fortement développés, notamment en Amérique Latine, furent aussi présentés. La bibliodiversité a toujours été au cœur des préoccupations et mais surtout des actions de Couperin. La conception collective et participative de la loi pour une République numérique, elle-même précédée des travaux portés par le Conseil national du numérique, fut une période formidable de mobilisation, de toute part, pour poser largement les enjeux de l’accès ouvert, ponctuée de débats publics animés, d’interventions auprès de responsables politiques pour favoriser l’ouverture des écrits scientifiques. Successivement, Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, puis Axelle Lemaire, secrétaire d’État au numérique, intervinrent lors des Journées science ouverte de Couperin de 2013 et de 2015, marquant ainsi le rôle essentiel du consortium dans le développement de l’accès ouvert ; Couperin est depuis 2009 le partenaire français des projets successifs européens OpenAIRE.

Depuis 2018, la France s’est dotée d’une politique nationale de science ouverte formalisée par deux plans successifs, qui a permis d’engager plus fortement les institutions académiques et de recherche dans l’action. Le consortium a poursuivi ou engagé de nombreux chantiers comme la collecte et le suivi des dépenses d’APC, l’adaptation de nomenclature comptable Nacres avec l’Amue, le soutien opérationnel de modèles de publications diamants ou Subcribe to open, ou encore l’accompagnement d’éditeurs français vers plus d’accès ouvert dans le cadre du plan de soutien à l’édition scientifique. Depuis quelques années, les collègues des établissements se mobilisent au sein du consortium pour porter la politique de gestion et d’ouverture des données de la recherche.

La souveraineté scientifique en matière de documentation

La souveraineté scientifique apparait aujourd’hui comme un enjeu prioritaire pour garantir l’indépendance et la qualité de la recherche française. En 2008, le consortium estimait que le développement des ressources électroniques apporte un élargissement considérable des ressources accessibles avec une facilité d’accès jamais connu mais que la logique de constitution de collections pérennes, qui a permis d’offrir une documentation riche et diversifiée, risquait de disparaitre au profit d’une offre commerciale d’accès temporaire à la littérature scientifique. Le constat partagé par de nombreux consortia dans le monde était simple : les bibliothèques dépensent des moyens financiers considérables pour donner accès à des contenus numériques souscrits auprès des éditeurs, mais que se passe-t-il si les contrats ne sont pas renouvelés ? La réponse était simple, par exemple pour les revues, les bibliothèques n’avaient en fait acheté que la version numérique de leurs titres historiques, tous les autres documents n’étaient accessibles que temporairement. La politique qui fut mise en œuvre et qui perdure encore aujourd’hui fut d’obtenir, autant que possible la propriété de tous les contenus accessibles pour tous les membres d’un accord consortial. Propriété n’est d’ailleurs pas le terme approprié, car contrairement au support matériel, où l’usage est indissociable du document physique sans restriction particulière, l’utilisation du support numérique consiste en une cession de droits d’usage qui fait intervenir la notion de bénéficiaire ou d’ayant-droit. C’est un triptyque, ressources-usages-bénéficiaires, encadré par une licence d’utilisation. Les éditeurs étant les diffuseurs, généralement exclusifs, des contenus, eux-seuls garantissaient l’accès aux ressources dans le temps sur leur plateforme. Quid de la pérennité de ces acteurs économiques dans le temps ? Des éditeurs peuvent disparaitre, peuvent être achetés par d’autres, des revues peuvent changer d’éditeur… Face à ces incertitudes, les pays ont adopté deux stratégies différentes : développer des institutions tiers de confiance, comme Portico, chargées de garantir l’accès pérenne aux contenus pour les bibliothèques ou bien considérer qu’il s’agit d’un enjeu d’indépendance devant être assumé par l’État. La France a opté principalement pour la seconde solution en développant sa plateforme d’archivage national : Panist. Dans la même logique, Couperin a lancé dès 2008 le principe d’acquisition de ressources documentaires pour tout le pays en licence nationale, avec développement d’une plateforme publique pour mettre à disposition et exploiter les contenus acquis. Le projet Istex, issu de cette détermination, a permis de constituer une bibliothèque numérique d’ampleur avec près de 28 millions de documents. Le projet portait nativement une ambition allant au-delà du simple objectif documentaire, celle de doter l’ESR français d’un outil majeur pour exploiter les contenus, pour les fouiller, pour faire du TDM sans entrave, avant même que la législation européenne autorise et facilite son usage.

Couperin et ses partenaires

Couperin est un collectif né de la volonté des universités et ne travaille pas seul. Très tôt, l’Abes est devenue le premier partenaire, principalement pour le portage de groupements de commandes qui représentent 10 % des négociations mais près de 50 % des dépenses documentaires, mais aussi pour relever les enjeux de signalement. La collaboration fructueuse, basée sur la confiance, construite au fil des ans doit être préservée entre cet opérateur de l’État et le consortium qui porte la voix des établissements en toute liberté et en responsabilité. L’Inist est devenu un second partenaire pour Couperin, les liens tissés lors de la construction d’Istex ont permis d’élaborer d’autres projets autour notamment de l’analyse des usages avec le développement de ReadMetrics.

Couperin est avant tout une aventure humaine, mobilisant des collègues passionnés qui défendent l’intérêt général. On s’interroge périodiquement sur son devenir, et certes le consortium n’a pas la solidité d’un établissement public, faut-il le regretter ? Regardez le chemin parcouru depuis sa création et vous jugerez !