La norme est intrinsèquement une affaire collective, prenant sa pleine mesure à l'échelle internationale. Explorer l’échelon mondial peut s'apparenter à un périple, à mesure que l'on identifie les acteurs et lieux d'élaboration des standards. Parcourir ces territoires revient à cheminer sur des terres parfois méconnues, le plus souvent amicales, à condition de les aborder sans préjugés, pour trouver des réponses à même de guider les actes professionnels du quotidien.

La communauté du catalogue

Visant à définir et renforcer les bonnes pratiques professionnelles, l'IFLA a créé en 2012 un Comité consultatif de normalisation composé d'experts désignés par son conseil d'administration. Ce comité coordonne la production interne de normes, s'appuyant sur un processus de révision adossé à la gouvernance et des experts mandatés ne comportant pas nécessairement de dimension publique. Sans en être le terrain exclusif, l'activité de signalement et de description des documents, encadrée par la Section Catalogage, en est le territoire le plus ancien. Elle inclut des sous-groupes dédiés traitant de sujets spécifiques : ISBD, FRBR, UNIMARC et le web de données. Des outils comme IFLA Namespaces1 consolident ces travaux par la maîtrise des vocabulaires employés. Intégrée au forum international de l'IFLA, cette structuration a bâti notre modèle pour faire face aux évolutions technologiques successives depuis la première informatisation.

Pour autant, cette longue histoire collective n’a pas empêché la résurgence de trajectoires différenciées alors même que le monde de l’information numérique post-web nous incite à globaliser systématiquement nos modèles de penser et d’agir. L'adoption du Library Reference Model (LRM) par l'IFLA a conduit à la refonte de la norme Resource Description and Access (RDA), appelée à remplacer les normes de catalogage diffusées par l'AFNOR en France. Le RDA Steering Committee (RSC), soutenu par les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, organise ce chantier, ouvert aux approches régionales comme le groupe d'intérêt européen et le profil français RDA-FR. La dispersion persiste ainsi avec le débat entre le format BIBFRAME, influencé par l'Amérique du Nord, et les adaptations des formats MARC. La communauté des bibliothécaires semble ainsi reproduire des trajectoires différenciées, malgré l'intrication croissante du contexte informationnel et la remise en question des fonctions de traitement de métadonnées, de signalement et de catalogage dans toutes les bibliothèques.

Cette vision d’un métier organisé pour ne pas dire réglé constitue certes un repère mais pour autant ne parvient pas à abaisser la pression sourde qui pèse sur nos convictions professionnelles depuis l’émergence du web. Lors de son dernier symposium2 tenu à Athènes en mars 2024, le Comité consultatif sur les normes de l’IFLA, dans le prolongement des réflexions de Renate Behrens3, nous voilà interpellés par son titre « Il ne reste que le changement, ou la nécessité d'une remise en question ». Le besoin d’inscrire la normalisation des bibliothèques dans le contexte plus exposé de la société de l’information est un fait ancien mais notre attachement à l’établissement de bonnes pratiques dans le confort de notre profession se trouve interrogé, complété ou contesté par d’autres lieux, tout aussi légitimes dans le fait normatif.

Les deux tours en regard

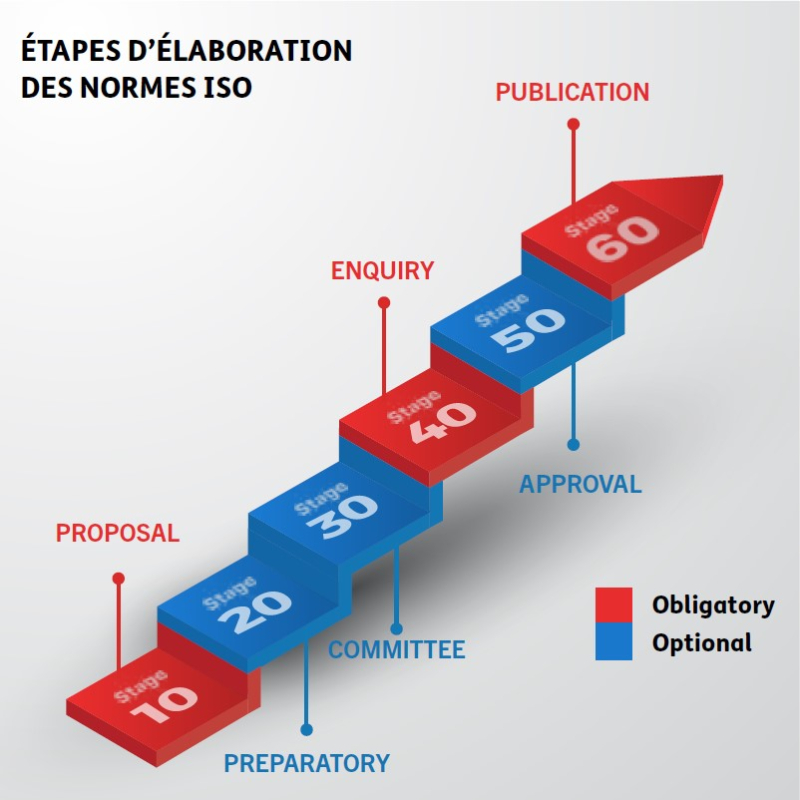

Dès sa création, l’International Standards Organisation (ISO) institue une commission technique « Information et documentation » dont le numéro 46 témoigne de son antériorité comparée aux 350 commissions qui existent aujourd’hui. L’ISO s'impose comme un acteur majeur du multilatéralisme. Sa gouvernance repose sur une assemblée de pays représentés par leurs organismes nationaux de normalisation. Le périmètre du comité « Information et documentation » englobe un large éventail de domaines, allant de la gestion des bibliothèques et des archives à l'édition, en passant par les technologies de l'information documentaire. La norme ISO 27094 symbolise à elle seule l’apport complémentaire de cette approche. Élaborée pour répondre au début de multiplication des formats MARC, elle préside encore aujourd’hui à l’interopérabilité des échanges de données bibliographiques. L’approche d’un enjeu qui dépasse le cadre d’une seule profession de l’information, différencie singulièrement le travail réalisé par rapport à la pratique courante inhérente à un modèle de type corporatiste.

L'essor de l'information numérique stimule également un dynamisme de normalisation, souvent en dehors des cadres de gouvernance multilatérale. En tracer un portrait exhaustif dépasserait de loin l’ambition du présent article mais nous pouvons relever quelques acteurs représentatifs de ces parcours de normalisation issus du vaste pôle des technologies, des systèmes et des données. Ainsi, le World Wide Web Consortium (W3C) façonne l'avenir du web à travers le développement de spécifications techniques impliquant une diversité d'acteurs. Parallèlement, l'émergence d'identifiants persistants marque une avancée significative dans l'identification des chercheurs. Contrairement aux normes formelles, ORCID fonctionne comme une infrastructure de normalisation de facto. À l'inverse de cette forme d’affranchissement, un acteur tel que Software Heritage illustre une trajectoire ascendante, passant d'une norme par la pratique à un standard ISO. L'identifiant SWHID, initialement conçu comme un outil interne, fait l'objet d'une démarche de normalisation5. La question de la normalisation, loin de se borner à une approche techniciste, s’apprécie en fonction d’enjeu de gouvernance, de capacité de maintenance et d’opportunité d’adhésion. Cette alliance subtile génère un nombre de lieux de la norme multiple et une interaction avérée ou potentielle.

Le retour du règne de la norme

Une longue tradition de normalisation internationale, marquée par des oppositions intra-professionnelles, sous le feu croisé des efforts requis par une voie « légitimiste » perçue comme rigide et celui des initiatives des acteurs de l'information numérique, engendre, à l'aube de l'ère de l'intelligence artificielle (IA), une instabilité qui émousse nos volontés d’investir la normalisation. Phénomène devenu grand public en novembre 2022, il aura fallu attendre seulement un peu plus d’une année pour que paraisse la première norme internationale en la matière. Le Comité européen de normalisation (CEN) couplé au Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique (CENELEC) ont créé un comité technique conjoint en écho direct à la mobilisation politique. S’investir dans l’établissement de bonnes pratiques en tant qu’experts des bibliothèques au niveau européen est une gageure. Le CEN-CENELEC ne comprend ainsi aucun groupe au périmètre intégrant l’ensemble des experts de l’information et de la documentation. Dans le cas de la France, une autre voie se dessine avec le potentiel que représente l’investissement du Réseau Normalisation et Francophonie (RFN). Nos collègues québécois appellent à avancer autour du concept de « découvrabilité »6 des contenus culturels et scientifiques sur le terrain de la coordination internationale de normalisation des pratiques numériques.

Ces expériences incitent à renverser notre méthode de problématisation non plus pour affiner notre propre réponse à des problèmes rencontrés dans notre seul secteur mais pour nous inscrire dans une forme de convergence des luttes. Richard Wallis, expert ayant accompagné la rénovation de la stratégie de donnée de la Bibliothèque nationale de Singapour exprime par l’exemple, ce changement de paradigme en appelant à dépasser le débat d’adoption du format bibliographique qui nous maintient au niveau de l’appareil de production, pour proposer une stratégie de la donnée basée sur le modèle structuré et ouvert Schema.org7. Nos efforts doivent nous porter à rassembler les conditions d’un dialogue transcendant les perspectives parfois limitatives des univers professionnels. Il suffit, comme nous y invite Carlo Bianchini8, de changer la focale en interrogeant les divers modèles du web sémantique. Il établit une vision qui « permet de reconnaître que nos disciplines bibliographiques, bibliothéconomiques, archivistiques et muséales – traditionnellement différentes – sont concernées par de nombreuses entités pour lesquelles elles partagent un fort intérêt, mais qu'elles considèrent à travers une perspective spécifique ; cette prise de conscience est peut-être la meilleure condition préalable pour enfin commencer à planifier un chemin commun. »

À l’heure où des puissances forcent les terrains de l’information, de la science ou de l’éthique pour imposer des vues, fabriquer l’opinion et défaire le terrain de la liberté critique, scientifique ou créative, ne nous trompons pas d’adversaire. Ce n’est pas l’âpreté technique de la norme qui est en défaut mais bien la coordination d’un effort international vecteur d’universalité qui en jeu et qui appelle à faire communauté, à même de déjouer l’unilatéralisme du rapport de force, comme autant de sièges laissés vacants à la table du grand conseil d’une information scientifique et documentaire au cœur du sujet de notre trajectoire collective.

Crédit photo Adobe Stock - Akash Tholiya, mécanisme de précision, généré à l’aide de l’IA.