Soixante ans après son élaboration, la conception visionnaire d’Henriette Davidson Avram du lien étroit qui doit exister entre bibliothéconomie et informatique reste encore largement à mettre en œuvre, en y intégrant les notions de service public et d’adaptabilité à des besoins et des usages en perpétuelle évolution.

À la suite des Principes de Paris de 19611, le métier atteint un véritable point de bascule. Un lien définitif s’instaure alors entre organisation méthodique du travail de description et automatisation du traitement de l’information. De fait, les bibliothécaires peuvent se prévaloir d’une expérience continue et riche en matière d’informatisation, pour reprendre la terminologie de ce premier âge du numérique. Le catalogue informatisé est né de l’émergence des travaux pionniers autour des normes de description et des formats d’échange. À elle seule, la figure tutélaire d’Henriette Davidson Avram peut résumer le lien étroit existant entre bibliothéconomie et informatique. Formée à la National Security Agency (NSA), elle devient cheffe du projet ayant permis d’aboutir au format « MAchine-Readable Cataloging » MARC en 1968. Programmeuse, elle éprouve et met au point une méthodologie innovante à la Bibliothèque du Congrès. Son expérience illustre de manière exemplaire le virage informatique précoce des bibliothèques, et la similitude existant entre les technologies de l’information et leurs descriptions.

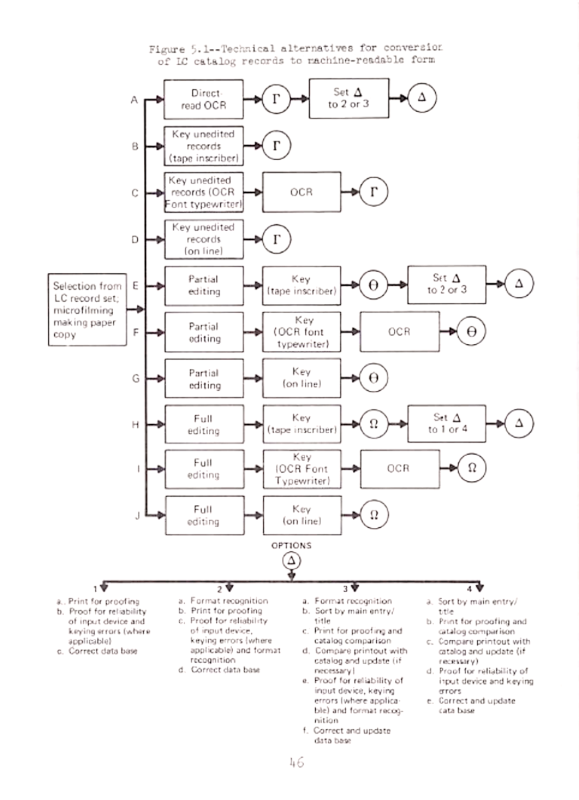

RECON Working Task Force, Avram, Henriette D. and Rather, John Carson (ed.). Conversion of retrospective catalog records to machine-readable form ; a study of the feasibility of a national bibliographic service. Library of Congress, Washington, 1969, p. 46

L’informatique documentaire : un secteur marginalisé

La double compétence informatique et documentaire d’Henriette Davidson Avram pourrait laisser croire pour la suite à un développement concerté de l’informatique documentaire au sein du règne plus global de l’informatique de gestion. Au contraire, l’informatique documentaire du monde des bibliothèques s’est établie rapidement comme un secteur spécialisé. Cette caractéristique a certes permis d’avancer en proximité avec un nombre relativement restreint de prestataires, mais tout avantage connaît son revers. La position centrale du catalogue dans la construction d’un périmètre fonctionnel perçu comme spécifique et d’un faible poids économique nous a conduit à un maintien de long terme dans une position subsidiaire au regard des grandes tendances du secteur des télécommunications et de l’informatique. Les entreprises avec lesquelles nous travaillons constituent un secteur de niche distinct de celui des sociétés de services en ingénierie informatique d’antan, aujourd’hui entreprise de services du numérique. L’irruption du web, qui aurait pu marquer une ouverture porteuse de plus d’innovation, n’a fait qu’accroître cette situation. Nous travaillons de fait avec fort peu de start-ups sur l’ensemble de notre périmètre applicatif. Cette marginalisation joue également en interne dans le secteur du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans un milieu contraint, confronté au défi désormais incontournable de l’urbanisation de ces applications, intégrer plus avant le périmètre documentaire n’a bien souvent pas dépassé le socle minimal de la gestion des usagers. Par ailleurs, pourrions-nous considérer aujourd’hui, que nos systèmes intègrent la totalité des applications en adéquation parfaite avec l’évolution de nos missions telles qu’exprimées et régulièrement mises à jour ? Le mythe du progiciel intégré a vécu.

Construction d’une compétence face à l’enjeu de l’interopérabilité

Nos systèmes sont, à ce titre, encore conventionnels. Les principes qui ont guidé leur création sont basés sur des concepts largement établis au cours des trente premières années de notre vie informatisée. Pour autant, sur les fondements de l’expertise technique acquise au titre du signalement, nous pouvons isoler une autre conséquence majeure intimement liée à cet investissement originel. Interrogée en 1998, sur son parcours personnel2, Henriette Davidson Avram conclut ainsi : “In the development of MARC, it was clear to me that we needed two talents, i.e., computer expertise and library expertise. Neither talent could have succeeded alone. We need this more than ever today. Librarians must become computer literate so that they can understand the relationship between the technology applied and the discipline of their profession.”

À sa suite, plusieurs générations de professionnels se sont formées à l’école exigeante de l’expertise fonctionnelle, de la gestion de projet, du dialogue avec les directions informatiques et de systèmes d’information, parfois même au codage et au développement. Pour les établissements les plus chanceux, l’intégration au service documentaire ou de la direction du système d’information, d’un professionnel doté de la double compétence à la manière d’Henriette Davidson Avram peut constituer, de fait, un atout supplémentaire. Cette réalité protéiforme est probablement devenue l’acquis le plus précieux du XXe siècle finissant comme l’avait été, au siècle précédent, le service universel à tous les publics. Cette mutation des ressources humaines en bibliothèque a pu ainsi accompagner la lame de fond numérique qui n’en était alors qu’à ses prémisses. Il a fallu s’inscrire dans le web comme média informationnel de masse, bâti sur des standards différents des nôtres et introduisant une nouvelle dimension dans le rapport à l’information et au document au sens large. L’ensemble de la profession s’est alors organisée dans un même élan pour créer les conditions d’un vaste mouvement d’interopérabilité, dans un contexte où s’est démultipliée la dématérialisation de la quasi-totalité des actes professionnels. La question posée au système d’information documentaire n’est plus seulement de traiter de l’avenir des catalogues, mais également de l’avenir du travail dans les structures documentaires et leurs établissements d’appartenance.

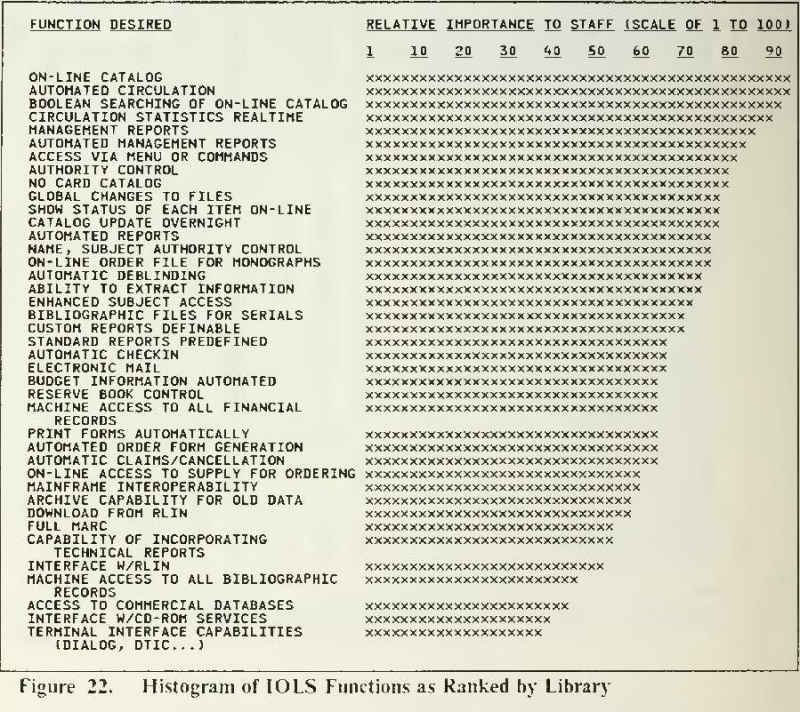

Illustration 2 : Miller, Caroline J. Planning an Integrated On-line Library System (IOLS). Naval Postgraduate School, Monterey, 1989, p. 32

Expérimenter, diversifier, converger

Parachever la vision esquissée par Henriette Davidson Avram3 nécessite, à l’image de sa méthode, de faire preuve de patience, de rigueur et de curiosité. Il est question de rassembler les conditions d’une maturation à même de faire progresser tout le collectif de travail par effet de seuil. Les rythmes se distinguent en fonction des contraintes politiques des établissements, aujourd’hui différenciées en écho direct avec les lois d’autonomie qui pèsent désormais pleinement sur le quotidien comme sur les trajectoires. Par ailleurs, nos organisations ne valent que si elles sont orientées vers les missions d’un service public d’intérêt général conditionné notamment par l’adaptabilité à un environnement, des besoins et des usages labiles par essence. Dans un contexte où nous avons toujours privilégié la stabilité et la longévité de nos solutions, la dette technique et fonctionnelle encombre déjà passablement une table de travail où s’accumulent, pêle-mêle, refonte du mode de production des données, diversification des objets numériques, structuration des processus et observation des usages sur place et à distance dans une démarche qualité renouvelée. Il y a probablement matière à faire un bilan critique de notre passé récent. Le contenu de notre outillage méthodologique nous a conduit dans une forme de permanence de systèmes toujours plus coûteux en administration mais également en accompagnement des équipes, pour des objectifs de service qui tendent à s’éloigner des réalités de certains publics que nous n’observons plus assez, consumés que nous sommes par notre fonctionnement interne. Expérimenter, diversifier et converger seraient les maîtres mots d’une nouvelle phase d’un développement centré sur la modularité, le primat donné aux échanges de données et un travail de diversification de nos prestataires et partenaires.

Initiés par le geste fondateur d’Henriette Davidson Avram, nous n’avons eu de cesse de traiter des données existantes au moyen des méthodes de l’automatique, du codage informatique et du calcul logiciel. Renversons une nouvelle fois la perspective, après un demi-siècle de conversion rétrospective, réalisons à l’heure du web de données, de l’intelligence artificielle et de l’explosion médiatique notre conversion préfigurative des systèmes d’information pour franchir en pleine possession de nos moyens ce XXIe siècle qui n’a sans doute pas fini de nous surprendre4.