Le crime dit « passionnel » est aujourd’hui une notion beaucoup plus discursive que judiciaire. On la rencontre essentiellement sous la forme du fait divers. Ces récits remplissent une fonction sociale. Ils expriment les représentations dominantes ou minoritaires en matière d’amour, de couple, de mariage. Ils donnent leur interprétation des sentiments supposés à l’œuvre entre partenaires d’un lien sexuel, et des obligations ou des droits afférents aux situations de concubinage ou de conjugalité. Ce faisant, ils contribuent à renforcer, fixer ou faire évoluer ces représentations, et participent au contrôle idéologique des rapports sociaux de sexe, à travers la représentation de l’amour et des rôles masculin et féminin qu’ils promeuvent. Comment et en quel sens, c’est la question que nous traiterons ici, à partir de notre analyse de près de soixante-dix faits divers du quotidien Le Progrès de 1986 à 19911.

Coupables et victimes

Le fait divers relatant un crime passionnel est d’abord un « genre littéraire » en tant que tel, et il s’apparente de très près au feuilleton populaire du xixe siècle, tant par le ton (on y parle à l’occasion des « funestes desseins » du criminel…) que par certaines conventions, comme, par exemple, le fait d’annoncer le verdict (souvent nommé « épilogue ») pour le lendemain. Ce feuilleton moderne, qui permet au lecteur de profiter d’un certain romanesque au quotidien, s’ancre dans l’univers culturel et imaginaire par de nombreuses références à des œuvres ou à des personnages connus de tous : Othello, Madame Bovary… Ces références sont souvent utilisées sur le mode de la dénégation pour minimiser, ridiculiser ou critiquer le criminel et son geste (« Piètre Othello ! »), ce qui évoque un genre qui serait comme conscient de sa place mineure dans la grande hiérarchie littéraire. Mais peut-être ces références, qui dramatisent malgré tout des crimes souvent qualifiés de « banalement passionnels », grandissent-elles paradoxalement ces criminels dénigrés.

Ces faits divers, dans le même esprit, sont rédigés pour concerner leurs lecteurs de la façon la plus proche possible : les protagonistes sont souvent désignés par leur prénom, ce qui induit une familiarité propre à faciliter un mouvement identificatoire du lecteur, les adresses sont également précises, concrètes, mais en revanche les professions, qui sont dans notre société un facteur crucial de distinction, et pourraient donc freiner l’identification, sont mentionnées dans les récits de drame mais presque toujours omises dans les récits de procès.

La presse est supposée nous informer sur la réalité. Or, malgré cette prétention du récit journalistique à la vérité ou du moins à l’exactitude, il importe, pour pouvoir l’analyser, de se dégager d’une telle illusion. Le crime, l’enquête ou le procès, sur lesquels, comme on l’a vu, portent ces récits, n’en sont pas le référent, mais bien le signifié, nécessairement organisé. Le caractère « réel » de ce signifié fonctionne dans ces textes pour fonder l’évidence supposée de ses contenus, c’est-à-dire pour masquer qu’il s’agit d’un acte d’énonciation, d’une construction de sens à travers des stratégies narratives précises.

La question spécifique du crime passionnel qui en termes juridiques, serait celle des « circonstances atténuantes », est plutôt, en termes narratifs et journalistiques, celle de la culpabilité morale du criminel. Avait-il de « bonnes » raisons de commettre son crime, des raisons compréhensibles en tout cas, au sens populaire qui veut que comprendre soit toujours un peu excuser ? Tant il est vrai que cette compréhension-là recouvre surtout un phénomène identificatoire : on ne comprendrait jamais si bien que ce qui nous ressemble… Si le crime est compréhensible, donc, le criminel sera quelqu’un comme nous, l’un d’entre nous ; sinon, il sera radicalement autre, isolé du lot commun par la barrière que dresse entre lui et les lecteurs son crime étrange.

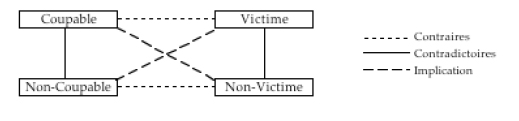

Cette question est traitée dans notre corpus à travers un nombre fini de parcours narratifs différents, organisés par les termes « coupable » et « victime », suivant le schéma2 :

Parcours 1 : la victime est responsable

Un premier type de parcours narratif consiste à poser la victime en agent ou cause du crime, donc à la transformer en Non-Victime ; puisqu’elle n’est pas victime, elle peut donc être coupable, et le criminel peut être excusé. Le criminel peut même être posé comme une victime de la victime. Ce parcours narratif concerne un tiers des criminelles et une proportion un peu plus élevée de criminels, presque la moitié.

Il se rencontre donc surtout lorsqu’un homme tue celle qu’il considère comme « sa femme », même si elle n’est pas son épouse. Elle est l’agent de sa propre mort parce qu’elle a refusé des rapports sexuels, parce qu’elle a des aspirations ou des plaintes trop compliquées pour un homme simple, parce qu’elle est changeante (c’est-à-dire qu’elle le quitte ou le trompe), etc. Affaire caricaturale, Claude G., meurtrie récidiviste, tue une ancienne religieuse dont il est devenu l’amant après être sorti de la prison où elle était visiteuse : ce n’est pas lui qui récidive, mais elle, qui en voulant le quitter, répète le rejet qu’il avait déjà subi quand sa mère l’a abandonné !

Ce parcours narratif caractérise aussi, dans tous les cas de ce type que nous avons étudiés jusqu’à présent, les affaires où un homme tue son rival : dans ce contexte homosexué, tout se passe comme si le rival devait mourir.

Du côté des femmes criminelles, ce parcours narratif plus rare peut sanctionner le manque de conformité de l’homme à son rôle social, comme dans le cas de Gisèle C., qui tue, après de nombreuses années, l’époux qui boit et mène leur commerce à la ruine. Il peut aussi renvoyer à une image de la grande amoureuse, comme Marie-Claude B. déçue par un amant qu’elle avait cru idéal et qui se révèle médiocre ou inconstant.

On trouve une variante du même parcours lorsque le récit montre qu’entre le criminel et sa victime, les torts sont partagés. Cet homme, dont la femme « a signé son arrêt de mort » en la quittant, parce qu’elle tenait à la liberté alors que lui tenait à elle (sic) ! Ou cette femme trompée par son mari : « Si Pascal n’avait rien d’un bandit, sa vie sentimentale, par contre, était pour le moins agitée. Une situation que ne semblait pas apprécier, et pour cause, son épouse. […] Embarqué pour Cythère, Pascal s’apprêtait à laisser sa Thérèse sur le quai. Elle ne le supportait pas. » Le plus grand tort de Thérèse est d’avoir cherché à dissimuler son geste meurtrier.

Dans cette stratégie narrative d’indifférenciation où se diluent la culpabilité comme la place de la victime, on peut aussi ranger les conclusions des nombreux articles qui s’apitoient sur le sort de ces « troisièmes victimes » que seraient les enfants, également privés de leurs deux parents, celui qui est mort et celui qui est en prison.

Parcours 2 : C’est la vie

Ici, la culpabilité est déplacée, non pas sur la victime, mais sur des agents abstraits, la culture, le destin, la vie. Ces récits sont les plus dix-neuvièmistes de l’ensemble, ils se situent dans le quart-monde le plus souvent, le contexte alcoolique y prédomine, ainsi que des familles où règnent la promiscuité, la violence et d’une façon générale des transactions incestuelles. On y trouve parfois des références à la folie (Djamel T. est qualifié de « mort-vivant de la psychiatrie »). Ces récits font davantage appel à la pitié qu’à la compréhension. Le recours à ce parcours narratif est nettement plus rare, moins d’une affaire sur cinq, et proportionnellement il concerne plutôt des femmes : près d’un tiers d’entre elles.

On peut ranger dans cette catégorie des figures de styles comme celle où l’adjuvant devient sujet de l’acte, quand par exemple c’est le couteau qui tue, et non pas le meurtrier qui utilise le couteau pour tuer. De même, le recours très fréquent dans ce corpus à des explications psychologiques autour de l’enfance ou des parents des meurtriers tend à conforter le fantasme d’une sorte de destin criminel prédéterminé.

Parcours 3 : Elle lui appartenait

Très exceptionnellement (pour une affaire seulement) il peut arriver que la question de la responsabilité morale du criminel soit esquivée en réifiant la victime : la victime, une femme, n’en est pas une puisqu’elle est une chose qui appartient à l’auteur de l’acte, et dont il peut par conséquent disposer sans pour autant être un monstre. Le geste du criminel, un homme, est immédiatement compréhensible, puisque, comme cet homme d’affaires, Didier C., « il avait peur de perdre au profit d’un autre quelque chose qui lui appartenait » ; l’article conclut d’ailleurs en s’interrogeant sur la survie… de l’entreprise que cet homme avait créée ! Ce récit est évidemment tout à fait caricatural, sans doute à cause de la position sociale du criminel : c’est surtout aux riches que les femmes sont supposées appartenir comme des biens mobiliers.

Néanmoins, toutes proportions gardées, certaines techniques de banalisation fréquemment employées, comme l’ellipse sur le moment de l’acte (par exemple : « elle s’effondre »), s’apparentent à cette réification de la victime.

Parcours 4 : le crime impardonnable

Ici la transformation ne peut s’opérer et l’on pourrait au sens strict dire qu’il n’y a pas de parcours narratif. C’est le cas dans un quart des récits, qu’ils concernent des criminels ou des criminelles. Côté hommes, on trouve par exemple Jean-Paul B. qui tue sa femme cancéreuse en la rouant de coups : « les jurés refuseront de lui accorder le pardon qu’il sollicitait », suppose le journaliste ; ou bien un récidiviste qui tue, au fond, simplement parce qu’il correspond à l’image d’un assassin… Le fait pour un homme de ne pas se conformer à son rôle social attendu (être chômeur, financièrement dépendant de sa femme, de sa compagne ou de sa famille, etc.) tend à renforcer la réprobation attachée à l’acte criminel. Côté femmes, nous trouvons dans cette catégorie celles qui sont désignées comme folles, mais aussi Simone B. qui a tué son mari parce qu’il la traitait comme une bonne. La révolte tardive de cette femme jusqu’alors soumise ne lui vaut aucune indulgence, bien au contraire. Le tyran domestique n’est certes pas valorisé (il est d’ailleurs parfois stigmatisé comme tel, surtout quand il appartient à une culture et une religion étrangère !) mais cette réprobation n’excuse pas la révolte féminine.

Une double morale ?

Ces récits laissent apparaître une représentation de la conjugalité et de la famille encore marquée par une sévère inégalité. Les femmes y remplissent des rôles contraints : fonction nourricière, service domestique, obligation de complaisance sexuelle et de fidélité. Sans être jamais explicitement approuvée, la violence qu’un homme exerce sur son épouse est, de façon latente, présentée comme tolérable au nom de la classique « scène de ménage » : « Ainsi racontée, la scène évoque une dispute certes effroyable, mais conjugale », écrit par exemple une journaliste à propos de la tentative de meurtre (treize coups de couteau) perpétrée par un jaloux sur son ex-épouse, qu’il harcèle régulièrement malgré leur divorce vieux de plus d’un an. Dans le même article, l’ex-épouse est plusieurs fois désignée comme « sa femme », c’est-à-dire que, dans le récit comme dans l’esprit du criminel, le divorce est impuissant à rompre le lien d’appropriation.

C’est aussi en fonction de critères différenciés selon le sexe qu’on est bon ou mauvais mari, bonne ou mauvaise épouse, bon ou mauvais père, bonne ou mauvaise mère. Les meurtres commis par des hommes et ceux commis par des femmes ne sont donc pas évalués à la même aune dans ces textes. Peut-on pour autant parler de double morale, voire, comme le font de nombreuses chercheuses féministes nord-américaines travaillant sur l’homicide conjugal ou de façon plus restreinte sur le « fémicide », d’une tentative d’intimidation des femmes ? Ce serait certainement, dans le cadre de notre recherche, par trop schématique : ces récits prennent clairement en compte le sexe des auteurs et des victimes, mais ne témoignent pas d’une indulgence ou d’une sévérité plus grande pour l’un ou l’autre sexe. En revanche ils apprécient bel et bien la conformité ou la déviance des auteurs et des victimes par rapport aux attentes sociales liées à leur statut sexué. De plus, ce traitement différencié des hommes et des femmes croise d’autres facteurs de distinction, comme la classe sociale, la religion ou l’âge.