Introduction

Dolto (1989) a vu dans le goût adolescent du risque une sorte d’accouchement par lequel le jeune se met en danger pour devenir adulte ; tout comme pour naître le fœtus doit risquer sa peau en s’asphyxiant, pour passer de la respiration du liquide amniotique à celle de l’air. Pourquoi l’adolescent est-il enclin à stimuler fortement ses sensations et assez peu ses émotions, ses images psychiques et ses pensées ? Parce que les transformations de son corps mènent le bal. Les émotions et les pensées suivent comme elles le peuvent, surtout lors du processus pubertaire. Le tout est qu’au cours de cette épreuve, la « mise à mort » de la prime jeunesse ne soit pas trop ardue ; sans quoi le jeune, faute de parvenir à faire symboliquement disparaître l’enfant en lui, se lance dans des conduites où il approche très concrètement la mort. À ce titre, on peut distinguer :

- les conduites à risque structurantes que sont les sports de l’extrême, sécurisés et encadrés par des adultes,

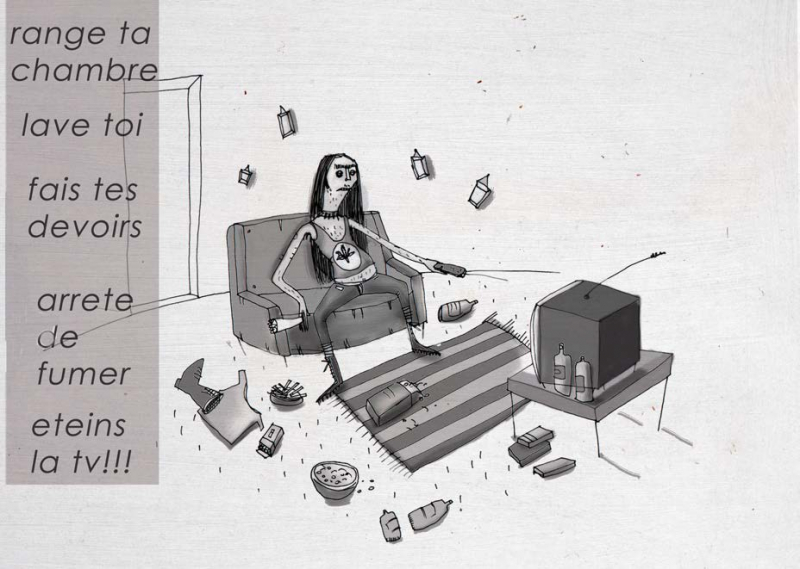

- les défis lancés entre adolescents, qui nécessitent que les parents posent des limites éducatives,

- les prises de risque solitaires et bizarres, qui sont parfois le signe d’importantes difficultés psychologiques et requièrent donc l’intervention d’un professionnel de l’écoute.

La présente réflexion est consacrée à ce dernier type de prise de risques à l’adolescence, beaucoup moins étudié que les précédents.

Marc, 14 ans, joue à retenir sa respiration pendant le plus longtemps possible en mettant sa tête sous l’eau alors qu’il se trouve dans sa baignoire. Sa mère estime que cet exercice est stupide et incompréhensible. Fabrice, 16 ans, aime s’isoler dans sa chambre pour écouter de la musique planante, dans le but de cultiver son imagination. Ses parents se demandent s’il n’est pas en train de devenir fou. À moins que le jeune y consacre la totalité de son temps libre, ces actes n’ont pourtant rien d’inquiétant sur le plan psychologique. Ils témoignent d’aspirations ordinaires à l’adolescence : d’une part, le désir d’expérimenter les limites du corps pour en admettre les transformations pubertaires radicales, d’autre part, le désir d’aménager une « bulle » qui permet d’amorcer le démarquage d’avec les parents ; expériences indispensables pour la poursuite de la croissance psychique.

Par contre, certaines prises de risque à l’adolescence frappent par leur caractère de nette bizarrerie, de décalage plus ou moins flagrant avec la réalité. L’acte risqué demeure alors impénétrable pour l’entourage, tandis que le jeune interrogé à ce sujet adopte le mutisme le plus farouche et le plus déconcertant, ou avance des explications si décousues qu’il semble lui-même échouer complètement à donner un sens à son comportement !

Dans certains cas, une telle attitude est réversible et plus tard, l’adolescent s’entendra rétrospectivement dire par son entourage : « Tu te souviens ? Tu avais une araignée au plafond. Heureusement que tu as changé, même s’il fallait bien que jeunesse se passe. » Mais dans d’autres cas la prise de risques bizarres persiste ; elle se répète, se renforce, croît en fréquence et en intensité. Cette situation nécessite de consulter au plus vite un spécialiste, sans quoi elle peut aboutir à l’autodestruction.

Les deux exemples suivants, provenant d’œuvres culturelles, illustrent respectivement ces deux destins du risque « fou » à l’adolescence : le premier est promoteur de changement et le second de désastre mental. On reconnaît les deux issues possibles des crises telles que Thom (1988) les a modélisées : soit la mutation, soit la catastrophe.

Le risque « fou » mais constructif à l’adolescence

Dans le célèbre roman de Higgins, Harold et Maude, un jeune homme issu d’une famille aisée, Harold Chasen, passe son temps à rouler en corbillard et à mettre en scène de faux suicides. Par exemple, il couche un mannequin à tête de pastèque contre le pneu arrière de la voiture de sa mère, de sorte que celle-ci croit lui avoir écrasé la tête en reculant. Cet adolescent aime aussi suivre les obsèques des autres. Sa mère dit de ses bizarreries :

« C’est de son père […] qu’il a hérité son curieux sens des valeurs… son penchant pour l’absurde. Je me souviens encore qu’au cours d’un de nos séjours à Paris, Charlie sortit acheter des cigarettes. Je n’entendis plus parler de lui jusqu’à ce qu’on vienne m’annoncer qu’il avait été arrêté pour avoir descendu la Seine complètement nu… sous prétexte d’expérimenter le courant fluvial à l’aide d’une paire de palmes de caoutchouc du plus beau jaune. »

Harold ne s’entend bien qu’avec une très vieille dame, Maude. Elle aussi adore prendre des risques, mais avec une pointe d’extravagance : elle vole des voitures et conduit sans permis ; elle aime les cimetières et pose nue pour un sculpteur qui cisèle un bloc de glace. L’adolescent lui confie : « Jusqu’à présent, je n’ai pas vraiment vécu. Par contre, je suis mort je ne sais combien de fois. […] Pour le moins dix-sept fois. » Il précise que tout commença au collège, alors qu’il nettoyait des ustensiles dans le laboratoire de chimie. Par jeu, il fit dans une cornue un mélange qui explosa lorsqu’il voulut s’en débarrasser – car cela débordait –, faisant exploser les pièces d’un feu d’artifice entreposées à proximité. En somme, sa volonté de limiter ou de réparer sa bêtise engendra une catastrophe ! Il entendit ensuite la police annoncer à sa mère qu’il avait trouvé la mort dans un accident : « Je ne pouvais distinguer son expression, mais je la vis regarder autour d’elle, puis chanceler. […] C’est à ce moment-là que j’ai découvert que je prenais plaisir à passer pour mort. » C’est la seule fois où sa mère ressentit authentiquement quelque chose pour lui, sans plaquer de manière ennuyeuse ses propres désirs. C’est comme si Harold avait fortuitement réussi à déclencher chez elle une tristesse qui, vraisemblablement, ne fut guère ostentatoire lorsqu’elle perdit son mari ! Serait-il sans le savoir le fils vengeur d’un père mal pleuré par son épouse, et peut-être par l’adolescent lui-même puisque la tristesse d’un endeuillé doit être reconnue par son entourage pour que le travail de deuil s’accomplisse ? Maude acquiesce : « Bien des gens aiment à jouer avec l’idée de la mort, sans pour cela désirer mourir. Il y a chez eux comme un refus de vivre. Ils voudraient participer à ce jeu qu’est la vie, mais ils se contentent de regarder vivre les autres et se réservent pour plus tard. » À la fin du roman, la vieille dame choisit de mourir, après avoir laissé un tendre billet au jeune homme. Harold sanglote en le lisant. Puis il conduit son mini corbillard sur une falaise, d’où il le précipite sur les rochers puis la mer. Il ne plonge pas avec la voiture fétiche qui lui servait à faire peur, à choquer. Il fredonne une chanson que Maude lui a apprise et se dit qu’il la chante de mieux en mieux : « Et il sut qu’avant même d’arriver au bord de la route, elle ferait partie intégrante de lui. »

Au total, quand elle croit que Harold est mort, sa mère pleure. Mais lorsqu’il lui fait répétitivement croire qu’il est mort, elle ne le prend plus au sérieux. Quand Maude lui annonce qu’elle va mourir, Harold ne la prend pas au sérieux. Et lorsqu’elle se suicide, il pleure. On comprend que cette femme l’a replacé dans le chemin de l’envie de vivre, sans doute parce que son excentricité stimulante – qui a en quelque sorte encadré celle de l’adolescent – lui a permis de se détacher du besoin incoercible qu’il avait de susciter certaines émotions chez sa trop impassible mère.

Le risque « fou » et autodestructeur à l’adolescence

Considérons à présent le film culte de Luc Besson, Le grand bleu. Un enfant de huit ans vivant sur une île des Cyclades, Jacques Mayol, n’est pas intéressé par le défi qu’un autre garçon, Enzo Molinari, lui demande de relever : aller chercher plus vite que lui une pièce au fond de l’eau. Peu après, il rêve : au cours d’une plongée, il voit un dauphin. Effrayé, il remonte et se réveille. Son père, pêcheur d’éponges, lui dit alors qu’il est l’heure d’aller travailler. Jacques et son oncle actionnent une pompe pour acheminer de l’air au scaphandrier. L’oncle raconte à l’enfant qu’il a déjà vu des sirènes, avant de lui demander pourquoi il ne pose jamais de questions. Jacques répond : « Pourquoi ma mère nous a quittés ? » Gêné, l’oncle répond qu’elle est simplement rentrée en Amérique et que « les femmes sont imprévisibles, comme l’océan ». À ce moment précis, le tuyau d’air du scaphandre s’arrache. Pris de panique, le père de Jacques dévisse le long d’une paroi de corail. La corde se rompt et il disparaît dans les grandes profondeurs.

Jeune adulte, Mayol retrouve Enzo, qui le défie de le battre dans un concours de plongée en apnée devant se dérouler en Sicile. Peu après, Jacques s’effondre en sanglots en montrant la photographie d’un dauphin à Johanna, une jeune femme tombée amoureuse de lui : « C’est ma famille. Aucun humain n’a ce genre de famille. » En Sicile, affublé d’un inquiétant masque blanc et spectral qui fait disparaître son visage, Enzo – qui, lui, est ici parmi les siens – plonge contre avis médical : il sait toujours quand la mer « a envie » de lui. Sa prise de risque est délibérée. Il bat le record du monde. Jacques plonge un mètre plus bas. Nouveau record. La nuit suivante, il fait l’amour pour la première fois, avec Johanna. Au moment de l’orgasme, il se voit remonter nu à la surface de l’eau et mettre sa main pour cacher la caméra. Après, il s’en va nager jusqu’à l’aube avec un dauphin.

Une autre compétition a lieu à Amorgos, l’île de l’enfance des deux plongeurs. Enzo descend encore plus bas. Mayol pulvérise ensuite ce record. Les médecins sportifs affirment qu’il est humainement impossible d’aller plus profond sans perdre la vie. Ils arrêtent le concours. Enzo passe outre leur décision, plonge et remonte mourant. Il murmure à Jacques : « T’avais raison. On est bien mieux tout au fond. C’est là qu’il faut être. Pousse-moi pour que j’y retourne. » Comme Mayol refuse, il insiste : « Jacques, ramène-moi au fond. » Enzo meurt et Mayol le laisse couler. Il manque de mourir en l’y accompagnant. Il a des images de dauphins tandis qu’on tente de le réanimer. C’est comme s’il choisissait de ne plus respirer. Un choc cardiaque l’y contraint. La nuit suivante, il rêve que le plafond se change en eau, qui descend jusqu’à lui – à l’envers – et engloutit sa chambre. Le plan bascule et fait place à l’image apaisante de dauphins. À son réveil, Jacques saigne du nez et des oreilles, comme s’il avait subi un accident de plongée ! Hagard, il prend un canot et se rend au ponton de plongée. Johanna lui révèle qu’elle est enceinte pour tenter de le retenir, mais il n’a aucune réaction et plonge. Dans les profondeurs, un dauphin s’approche et joue avec lui. Le film prend fin sur cette image de mort annoncée.

Ce qui frappe dans Le grand bleu, c’est le degré de coupure du personnage principal, Jacques Mayol, d’avec ce qui anime la plupart des êtres humains. L’esprit de compétition et de rivalité – en un mot l’affirmation de soi sous le regard des autres – est complètement étranger à ce jeune homme. Jacques ne plonge pas pour battre des records, pour se mesurer à qui que ce soit. Il se contente d’être dans « son » élément, comme un mammifère marin. Si Enzo Molinari prend sciemment des risques lorsqu’il plonge en apnée (notamment contre avis médical), c’est avec l’intention claire de gagner. Par contre, rien ne paraît risqué pour Mayol sous l’eau. Chez lui, le risque majeur consiste à vivre comme un adulte. En témoigne le fait qu’il lui est au fond impossible de partager une relation amoureuse. Jacques porte une terrible blessure psychique. Fils d’une femme qui a choisi de disparaître en quittant son époux, et d’un homme qui risquait tous les jours sa vie – d’une manière ni ludique ni sportive – dans l’élément aquatique, ce jeune homme est mentalement hors filiation. Il n’est pas arrimé à l’humain par le désir sexuel (suscité par Johanna et non partagé par lui) et le désir d’une paternité potentielle (qui se profile lorsque son amie tombe enceinte). Il est perdu dans un rêve de fusion avec la mer, véritable image d’une mère toute-puissante qui a anéanti en lui – en engloutissant réellement son père – ce que les psychanalystes nomment la « métaphore paternelle ». Cette « métaphore » a pour assise la capacité d’un enfant de concevoir un monde différent de celui qu’organise le désir de la mère et, à terme, d’accepter les limites de la condition humaine : être sexué et s’inscrire dans la succession des générations. Durant de longues années, l’amour des dauphins et les aptitudes sportives de Mayol l’aident à ne pas se trouver en décalage flagrant avec la réalité. Mais le décès d’Enzo rouvre l’insupportable gouffre mental auquel un certain degré de socialisation et un entourage bienveillant lui avaient permis d’échapper. Enzo agonisant a les traits fantomatiques et la voix d’outre-tombe d’une image paternelle dérisoire, dissoute dans une image maternelle mortifère. Le père n’apparaît psychiquement que pour entraîner le fils dans un suicide intensément régressif, ouateux, sans conflit, autistique, bizarre, sans aspect relationnel (pas de souffrance manifeste ni de message adressé en ce sens à l’entourage). La destruction de soi, ici inéluctable et inconsciente, porte la marque d’un trouble grave de la personnalité : la folie.

Conclusion

Repérant que les adolescents se lancent dans des conduites à risque de multiples façons et pour de multiples raisons, Richard (2001) a distingué d’une part les prises de risques adolescentes maturantes, qui introduisent à l’altérité et à la triangulation, d’autre part les « rituels détraqués » qui restent bloqués dans le défi duel à l’autre et les pratiques hors de toute limite. La prise de risques du personnage romanesque Harold et celle du plongeur Jacques Mayol correspondent respectivement à cette distinction entre le risque maturant et le risque non maturant. Valleur (1991) insiste sur le fait que ce dernier – véritable ordalie moderne – « interroge l’avenir d’un individu coupé de son sentiment d’appartenance à la société et ne répond qu’en ce qui le concerne lui ». De la même façon, Bailly (1990) explique qu’un adolescent qui s’engage compulsivement dans des actes risqués dont il ne réalise pas la portée « est incapable d’utiliser la fonction initiatrice de ces conduites ; au lieu de passer d’un état donné à un état réputé supérieur, il bloque son initiation au stade initial ; il se trouve fasciné par le moyen et le transforme en but. […] L’acte fonctionne alors sans autre finalité que lui-même ».

Dans le cas de Harold, l’intervention d’un tiers – en la personne de Maude – permet à l’adolescent de poursuivre sa croissance psychique à moins de frais. Par contre, dans le cas du personnage du film de Besson, cette intervention – personnifiée par son rival et ami Enzo et surtout par son amie Johanna – bute contre l’impossibilité psychique de l’intéressé d’exister dans une filiation et, corrélativement, d’accéder au scénario œdipien. C’est dire si le clinicien qui reçoit un adolescent taquinant le risque de manière « folle » ne doit pas s’arrêter à la bizarrerie ou l’incongruité de son comportement, mais interroger résolument les capacités du jeune à nouer des relations d’objet avant et afin de lui proposer la prise en charge la plus appropriée.