Zénaïde Fleuriot (1829-1890) est l’une des autrices de littérature de jeunesse les plus fécondes et populaires du xixe siècle. Anciennement institutrice, elle rédige au cours de sa longue carrière plus de quatre-vingts romans, essentiellement destinés aux jeunes fillesa, dont une part importante a été publiée dès 1870 chez Hachette dans les collections « Bibliothèque rose » et « Bibliothèque bleue ». Elle succède alors à la comtesse de Ségur dans la prestigieuse maison d’édition. Si elle utilise le pseudonyme Anna Edaniez à ses débuts, elle y renonce rapidement pour assumer sa fonction auctorialeb. En outre, elle collabore à certaines revues féminines, telles que le Journal des demoiselles ou La Mode illustrée. Elle a d’ailleurs pour soutien et complice littéraire Alfred Nettementc, directeur de La Semaine des familles.

Zénaïde Fleuriot ouvre une école professionnelle en 1871, et édite Notre capitale Rome en 1872, ouvrage à l’occasion duquel elle reçoit une lettre du pape Pie IX pour la complimenter. Cet épisode la consacre définitivement comme autrice catholique, et à ce titre, elle exerce une grande influence dans les milieux catholiques bourgeois. Ses romans ayant « pour ambition d’apporter leur contribution dans le domaine éducatif, [ils] sont innervés par les bons sentimentsd ». Aussi n’est-il pas étonnant que l’autrice se voie décerner par l’Académie, en 1873, le prix Montyon pour son roman Aigles et Colombes. Toutefois, elle sait avec habileté « combiner le fond et la forme, en offrant à ses lectrices des ouvrages séduisants et attractifs qui véhiculent néanmoins un discours normatif conforme à l’idéologie dominantee ». En résulte une romancière complexe et paradoxale voire contradictoire, « façonnée dans un moule ancestral, faisant au premier abord de la lutte contre le progrès son cheval de bataille, mais qui incarne quand on y regarde de plus près, un modèle d’émancipation féminine, inspiré par la modernitéf ».

En 1887, au crépuscule de sa vie, elle vient ajouter sa pierre à l’édifice des mémoires de poupées déjà partiellement bâti, entre autres, par Julie Gouraud et Mme de Villeblanche. Bouche-en-Cœur, néanmoins, ne se contente pas de ressasser des épisodes et des motifs devenus canoniques. Zénaïde Fleuriot compose une œuvre originale, au sein de laquelle la traversée des divers milieux sociaux à laquelle est soumise l’héroïne poupée lui permet de s’instruire dans des domaines variés, et de revoir ses positions. Ainsi en va-t-il lorsqu’elle se voit successivement confrontée à des orphelines miséreuses soignées par des religieuses puis, à une séance parlementaire et à un enterrement. Peu à peu, les préjugés aristocratiques de Bouche-en-Cœur disparaissent. Si les petites lectrices sont moins initiées à la politique qu’aux aspects superficiels de son fonctionnement, elles sont, dans l’extrait choisi, invitées à regarder avec indulgence et admiration cette nature humaine imparfaite, se distinguant dans la Création par son âme.

Amélie Calderone

a. Zénaïde Fleuriot a fait l’objet de nombreuses études récentes. Voir Laurence Chaffin, De l’usage de la littérature de jeunesse dans l’éducation des filles au xixe siècle, thèse de doctorat sous la direction de Brigitte Diaz, université de Caen Basse-Normandie, 2014, p. 81-99 (la plupart de nos renseignements sur l’autrice viennent de cette source) ; Laurence Chaffin, « Le succès d’une femme-auteur : le cas Zénaïde Fleuriot », Histoires littéraires, no 25, 2006, p. 75-85 ; Gilles Béhotéguy, « Zénaïde Fleuriot : les paradoxes du devoir », dans Andrea Del Lungo et Brigitte Louichon (dir.), La Littérature en bas-bleus. T. II : Romancières en France de 1848 à 1870, Paris, Classique Garnier, 2013, p. 167-184 ; Anne Le Drunot, Mlle Zénaïde Fleuriot, Épinay sur Seine, A. Dourlent, 1990 ; ainsi que Francis Fleuriot-Kerinou, Zénaïde Fleuriot. Sa vie, ses œuvres sa correspondance, Paris, Hachette, 1897. D’après Laurence Chaffin, les deux tiers de la production de Zénaïde Fleuriot s’adressent aux filles (p. 85).

b. Il n’est cependant pas certain que Zénaïde Fleuriot ait véritablement souhaité devenir une « femme-auteur ». Voir Laurence Chaffin, De l’usage de la littérature de jeunesse…, op. cit., p. 98.

c. Alfred Nettement lui consacre un chapitre de son ouvrage Le Roman contemporain, ses vicissitudes, ses divers aspects, son influence, Paris, Lecoffre, 1864.

d. Laurence Chaffin, De l’usage de la littérature de jeunesse…, op. cit., p. 81.

e. Ibid., p. 86.

f. Ibid., p. 97.

Zénaïde Fleuriot, Bouche-en-Cœur, 1887, chapitre v (extrait)

[…]

Cela fait, elle revint vers nous, et nous précéda dans une cour sablée, que nous traversâmes pour nous rendre à un grand bâtiment où se trouvait l’ouvroir. En y entrant, j’éprouvai une sorte de saisissement. Toutes ces petites filles2 me dévoraient des yeux, et j’entendais de tous côtés murmurer :

« Oh ! la belle poupée !

— Regarde donc, la belle poupée. »

La sœur de l’ouvroir, qui était toute jeune, et qui, sous son costume grossier, avait l’air d’une grande dame, parut enchantée, quand le panier plein de poupées lui fut offert. Elle les prit les unes après les autres pour les montrer à la petite foule qui trépignait de joie.

Simonne était ravie de l’effet produit par ses poupées, et elle promit à la sœur un nouvel envoi.

« Ma sœur, je suis bien grande pour jouer à la poupée, dit-elle gentiment, et je crois bien qu’on ne m’en donnera pas l’année prochaine ; mais j’en ai plusieurs en réserve, et je les garderai pour vos orphelines.

— Mademoiselle Simonne, je vous en remercie à l’avance ; ce n’est pas chez nous qu’on peut trouver de l’argent pour des jouets ; il y a tant de pain et de vêtements à acheter. Une fois que nos enfants ont le nécessaire, nous bénissons la Providence. Mais il y a des cas où il nous est bien doux de leur donner une récompense. Nous avons ici une pauvre petite, à laquelle il a fallu faire subir une opération terrible. Je lui ai promis une poupée si elle se montrait courageuse. Nos sœurs m’ont dit qu’elle avait été héroïque, mais que, en sortant des mains de l’opérateur, elle avait dit :

« J’ai bien gagné, n’est-ce pas, la poupée de ma sœur Gabrielle ? »

— Il y a trois semaines de cela, et elle l’attend toujours ; mais voilà que vous me donnez le moyen de tenir ma parole. »

Sœur Gabrielle prit dans le panier un poupard aux joues pâlies, mais fort joli encore, et appela :

« Marie Râteau. »

Un petit bonnet s’agita au bas de la salle, et, par le sentier laissé libre entre les bancs, accourut, aussi vite que le lui permettaient ses béquilles, un petit être tout contrefait, mais d’une charmante figure.

« Ma petite Marie, dit la sœur, la poupée promise a bien tardé à venir. La voici enfin, remerciez ces dames. »

La pauvre petite nous fit une révérence, et, s’accotant sur ses béquilles, saisit des deux mains le poupard que sœur Gabrielle lui tendait (fig. 1), et, l’embrassant avec amour, s’écria :

« Oh ! qu’elle est jolie, ma petite fille, qu’elle est jolie ! Ma sœur, vous serez sa marraine. »

Et, baissant la voix, elle ajouta :

« Ma sœur, je ne peux pas jouer à la poupée quand j’ai mes béquilles ; je jouerai quand je serai couchée ; si vous voulez mettre ma fille sur mon lit ?

— Je la mettrai, je la mettrai, répondit la sœur en souriant. Comment allez-vous l’emporter pour la montrer à vos compagnes ?

— Dans mon tablier, ma sœur, dans mon tablier. »

La sœur coucha la poupée dans son tablier, le lui noua à la taille, et elle partit, volant sur ses béquilles plutôt qu’elle ne marchait.

Fig. 1. Illustration du début du chapitre v, Bouche-en-Cœur, Paris, Hachette, 1887, p. 67.

Source : gallica.bnf.fr/BnF

Simonne et sa mère étaient très émues, moi aussi ; néanmoins, je commençais à m’ennuyer et à trouver que cela sentait mauvais, dans cet appartement si pauvre d’aspect.

« Il y a sûrement, pensai-je, dans l’esprit de cette religieuse quelque chose que j’ignore ; car, en vérité, son dévouement envers ces petites filles inconnues, dont beaucoup sont très laides et très malsaines, est absolument inexplicable. Moi, poupée, je ne voudrais pas d’une vie semblable, et je frémis d’horreur à la seule pensée que je pourrais un jour ou l’autre avoir le sort de ce malheureux poupard qui, des mains parfumées et délicates de Simonne, vient de passer dans les mains grêles de la petite béquillarde. »

Je ne fus point fâchée de m’en aller de là, et de reprendre le chemin de l’hôtel.

Dans la cour, une terrible émotion m’attendait. Un domestique en livrée qui s’y trouvait donna un billet à la mère de Simonne.

« C’est de la grand-mère d’Inès Maritoff, dit-elle après l’avoir lu ; elle envoie chercher Bouche-en-Cœur pour sa petite-fille qui est souffrante3. »

Simonne parut tout d’abord bouleversée ; puis, se remettant :

« Autant vaut maintenant que plus tard », dit-elle.

Et après m’avoir doucement caressée, elle me posa dans la corbeille du laquais.

« Je vais vous faire porter le trousseau », dit Mme de Gardeval.

Et prenant Simonne par la main, elle disparut dans le vestibule ; et moi, si je ne m’arrachai pas les cheveux de désespoir, c’est que je n’en étais pas capable ; car, en vérité, j’avais le cœur brisé de me séparer de ma chère Simonne, et ce fut sans rien regarder, sans rien comprendre, que je partis dans cette corbeille pour une destination inconnue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelle étape je viens de faire ! Ah ! il est bien heureux que je sois douée d’une tête solide ; car, en vérité, un cerveau ordinaire n’eût pas résisté à de pareilles lumières arrivant tout d’un coup.

On a pu juger par les pages qui précèdent du chemin qu’avait fait mon intelligence, depuis qu’un simple contact avec un rayon de lune m’avait si étrangement douée4.

Cependant, chez Simonne de Gardeval, je menais la vie ordinaire des poupées ; je n’étais mêlée aux événements, à la vie proprement dite de la famille, que par circonstance et tout à fait en passant. Je vivais beaucoup plus par le cœur que par l’esprit.

Chez M. Maritoff, je fus initiée à tout, mêlée à tout, bien plutôt comme une femme que comme une poupée ou une enfant. Et cela, parce que Inès Maritoff était, comme on me l’avait prédit, la petite fille la plus capricieuse de la terre. Et c’est parce que j’eus le bonheur ou le malheur de plaire à cette capricieuse, que je menai une vie qui n’avait plus aucun rapport avec celle de mes semblables.

Si elle avait pu deviner sur ma physionomie les sentiments qui m’animaient quand je parus devant elle, elle ne m’aurait pas fait, je pense, un si chaleureux accueil. Il me souvenait bien d’avoir rencontré chez Simonne une petite fille au teint pâle, aux cheveux noirs, à la voix impérieuse, et franchement elle ne m’était pas sympathique. Ce fut donc avec un sentiment de crainte que je me trouvai tout à coup en face du lit où un mal de gorge clouait Inès Maritoff, et que je reconnus en elle la petite fille en question.

Elle était là, se débattant dans ses draps garnis de dentelle, et jetant à la figure de ses gardiennes la tisane qu’on lui offrait dans une tasse d’argent.

D’abord, elle me parut un petit monstre ; puis, examinant toutes les personnes qui s’empressaient autour d’elle et qui riaient de ses malices, j’entrevis l’affreuse vérité. Évidemment, la pauvre petite n’avait plus de mère5. Alors je compris un des plus grands malheurs de l’enfance : n’avoir plus de mère, une bonne mère ; car, lorsque la mère est mauvaise, elle ne compte plus.

Il lui restait un père très bon, à ce que je reconnus, rien qu’en le voyant entrer, et jeter sur elle un regard plein d’inquiétude. Il était accompagné d’un gros monsieur qui avait l’air très jovial.

« Eh bien, et les gargarismes ? demanda ce dernier en prenant le bras d’Inès.

— Ce n’est pas mademoiselle qui les a pris, c’est mon tablier, répondit une jeune femme de chambre en essayant de rattraper un air sérieux.

— Enfant terrible, dit l’autre monsieur, qui avait entouré de son bras la tête échevelée de la petite fille ; pourquoi as-tu jeté tes gargarismes ?

— Papa, ce n’est pas bon, et puis je n’aime pas entendre glou glou glou dans ma gorge.

— Vous le voyez, docteur, elle n’est pas plus sage. Où en est la fièvre ?

— Elle décroît, monsieur, elle décroît. Si la nuit est bonne, la chose n’aura pas de suite. Avez-vous faim, mademoiselle ?

— Non, docteur ; mais je m’ennuie dans mon lit, je voudrais me lever.

— Pour jouer à la poupée ?

— Non, je n’aime plus les poupées ; j’ai donné les miennes à la petite fille du concierge.

— Si tu en voulais d’autres, Inès ? » dit M. Maritoff en portant la main à son gousset.

Elle se leva sur son séant, et dit :

« Papa, je n’aime que Bouche-en-Cœur. Je l’ai gagnée ; grand-mère m’a dit qu’elle la ferait chercher. »

Une femme minaudière, dans les mains de laquelle le panier qui me portait était passé, s’avança vers le lit, et me fit paraître devant l’assemblée.

« Oh ! c’est elle, je la reconnais, cria Inès. Voyez, papa, comme elle est jolie ; elle a un bracelet, n’est-ce pas ? un porte-bonheur. Donnez-la moi bien vite. »

Elle m’assit sur ses genoux, et annonça qu’elle allait me faire ma toilette de nuit, et que tous les beaux peignoirs brodés m’appartiendraient.

Le docteur et son père riaient de son enthousiasme. Ce dernier l’embrassa, lui recommanda d’être bien docile, et partit pour le théâtre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je l’avoue, cette maison luxueuse et mal ordonnée, cette petite maman fiévreuse et volontaire ne m’allaient qu’à moitié ; mais, en poupée raisonnable, je me décidai à tirer le meilleur parti possible de cette situation nouvelle, et bien m’en prit ; car, pendant un grand mois, je n’eus pas une minute de repos. Cette petite passionnée d’Inès, étant mal élevée, ne faisait rien à demi. Sa poupée Bouche-en-Cœur devint un personnage avec lequel il fallait compter. Sa chambre était la mienne ; j’avais mon couvert auprès du sien, de l’argenterie à mon chiffre ; partout ma place à ses côtés m’était réservée, et ce fut grâce à cet engouement que j’entendis tant de choses, que je découvris tant de mystères, que je fis des observations si profondes, que je devins en quelques semaines la poupée la plus instruite du monde.

Naturellement on ne se gênait pas devant moi, et c’est pourquoi j’acquis une science à peu près complète de la vie. Je m’intéressais même aux opérations financières : la Bourse et ses agiotages se déroulèrent devant moi. Je compris la puissance de l’argent, et aussi le malheur de trop l’aimer.

Deux sujets seuls m’étaient demeurés étrangers : la religion et la politique. Je soupçonnais que ce n’étaient pas les moindres. J’avais entrevu quelque chose de la religion dans ma visite à l’Orphelinat ; quelques fragments de journaux lus devant moi m’avaient initiée à la politique actuelle ; mais ces deux grands rouages de la vie humaine ne se découvraient pas tout entiers devant mes regards chez une maman très sotte et très frivole.

Heureusement que chez Inès il y avait quelque chose qui dominait sa frivolité, c’était son caprice.

Un jour, il lui prit fantaisie d’assister à une séance de la Chambre des députés.

« Je veux aller un jour au Palais-Bourbon, dit-elle ; on dit que c’est très drôle. J’irai avec Bouche-en-Cœur, qui a l’air de s’intéresser à tout ce qu’on dit. »

Ma compagnie lui était devenue indispensable ; elle voulait me conduire même en ce palais, ce qui paraissait étrange. Elle en avait fait presque une gageure avec sa gouvernante anglaise, que son engouement pour moi impatientait fort.

« Vous ne traînerez pas cette poupée, qui vous suit partout, dans une tribune de la Chambre, mademoiselle ? s’écria-t-elle avec indignation.

— Elle y viendra, Nancy. »

Et elle tint parole.

Le lendemain, j’entrai au bras d’Inès dans le grand salon pourpre, dont elle n’avait pas toujours l’entrée. Je trouvai là une ancienne connaissance, la petite marquise poudrée à blanc, qui m’avait remarquée chez Giroux6, et à laquelle, au fond, je devais mon rang et ma destinée.

Elle ne me reconnut pas ; c’était une personne légère, et elle dit à M. Maritoff :

« Où vont Inès et sa poupée, mon cousin ?

— Inès veut assister à une séance, répondit-il en caressant la grande chevelure de sa fille ; Inès devient fanatique de parlementarisme. »

La marquise sourit, et levant légèrement les épaules :

« Mignonne, dit-elle, tu ne sais pas à quel ennui tu t’exposes. Mais j’en bâille déjà d’ennui, moi qui suis la veuve d’un sénateur. Grand Dieu ! mais on ne va à la Chambre que lorsqu’on y est forcé. Ton père et moi sommes dans ce cas. Un de nos cousins débute à la tribune. Réfléchis, tu t’ennuieras à périr, je te le prédis.

— Je m’ennuierai, dit résolument Inès, qui déployait une énergie absolument aveugle dans ses caprices.

— Eh bien, viens avec nous, mon bijou ; au fond je ne suis pas fâchée d’avoir ta compagnie. Tu me distrairas, et moi aussi je jouerai un peu à la poupée aujourd’hui. »

M. Maritoff offrit le bras à sa parente, et nous les suivîmes. Inès m’avait prudemment cachée sous sa pelisse de fourrure ; mais dans la voiture mes bottines se montrèrent et j’entendis la marquise qui s’écriait :

« Qu’est-ce que ces petits pieds là, Inès ? »

Pour toute réponse, Inès releva sa pelisse et je pus respirer librement.

« Ah ! mais quel enfantillage ! s’écria la marquise en riant. Voilà que nous sommes quatre. »

Et s’adressant à son voisin, elle ajouta :

« Mon cousin, nous allons être obligés de reconduire Inès à l’hôtel. Il me semble impossible d’introduire une poupée à la Chambre des députés.

— Bouche-en-Cœur a l’air très sérieux, répondit gravement Inès, plus sérieux que beaucoup de petites filles. »

La marquise rit de bon cœur et dit :

« Bon ! elle va imaginer la poupée politique. Eh bien ! que faisons-nous ? Faut-il donner au cocher l’ordre de retourner à l’hôtel ? »

M. Maritoff nous regardait en souriant.

« Ma fille a des idées originales, dit-il ; pour aujourd’hui laissons passer. Bouche-en-Cœur peut rester dans la voiture, et, si Inès tient absolument à sa compagne, nous la dissimulerons dans le fond de la loge… pardon, dans le fond de la tribune7, et elle passera inaperçue. »

Cette décision me charma. J’étais beaucoup plus occupée de politique qu’on ne l’aurait supposé. Chez Simonne j’avais été mise au courant par Hugues8, qui était très ardent dans ses opinions. Pour moi, il ne m’était guère possible d’en embrasser une.

D’abord, il y en avait trop. Au milieu de tant d’opinions diverses je ne pouvais clairement définir cette chose bizarre, et pourtant puissante, qu’on désignait sous le nom de politique.

Je pensais que cette séance à la Chambre des députés éclaircirait quelque peu ces questions si confuses, et j’aurais été au désespoir d’en être exclue.

La vue seule du Palais-Bourbon me disposa aux émotions fortes. Je contemplai avec respect les statues monumentales qui ornent le péristyle, et qui sont, il paraît, celles des législateurs du passé9.

« Oh ! les belles têtes, pensais-je ; si les législateurs actuels ressemblent à ceux-ci, ma vénération et mon admiration pour l’espèce humaine n’auront10 plus de bornes. »

Inès, en descendant de voiture, avait eu la précaution de me glisser sous son manteau de fourrure. Un moment, je ne vis plus rien ; puis tout à coup je me trouvai posée debout, derrière ma petite maman, sur une banquette de velours rouge, dans une salle magnifique, si pleine de monde et de bruit que je me sentis tout d’abord fort étourdie.

Quand je rouvris les yeux, je fus tout oreilles pour écouter l’orateur qui se trouvait à la tribune. Il me parut fort éloquent, et je regrettai de le voir la quitter si vite. Un autre lui succéda ; puis un troisième, qui souleva une véritable tempête dans la salle.

Je pus en ce moment juger du peu d’accord qui existe entre les hommes, même entre ceux-là qui ont le redoutable ministère de confectionner les lois.

Sur nos banquettes, M. Maritoff et Mme la marquise étaient aussi d’avis différents : mais à propos de ce dernier orateur ils se réunirent pour le combattre. C’était un dialogue animé auquel je ne comprenais pas grand-chose. Et quand le même homme qui était descendu de la tribune fit mine d’escalader un des petits escaliers pour y remonter, M. Maritoff se leva furieux et dit :

« — Allons-nous-en.

— Oui, oui, repartit la marquise en rattachant son col de fourrure, et qu’on nous rende Mirabeau. Mirabeau avait une laideur superbe comme son éloquence, Mirabeau parlait la langue du grand siècle, Mirabeau était un orateur, allons-nous-en, allons-nous-en. »

Et nous quittâmes la Chambre, bien malgré moi, qui regrettais leur vivacité. J’aurais voulu tout entendre et tout comprendre. Cette Assemblée m’intéressait ; néanmoins je gardai de cette séance un secret sentiment de mépris pour les hommes si peu maîtres d’eux-mêmes11.

Mais au moment même où je me sentais prête à leur contester la supériorité qu’ils affichaient avec tant d’outrecuidance ; au moment où je me rendais le témoignage que, moi poupée, je n’étais pas d’une espèce sensiblement inférieure à la leur, il m’arriva une petite aventure qui, en m’éclairant sur leur véritable grandeur, me précipita du haut de mes pensées ambitieuses.

Il y avait quinze jours que j’habitais chez Inès, et Inès m’aimait toujours. Je commençais à douter qu’elle fût réellement capricieuse. Il est vrai que, dans la maison, tout le monde lui faisait la guerre à mon sujet, et cela contribuait peut-être, plus que mon charme personnel, à la durée de ma faveur.

Son père la réprimandait sur sa manie de m’emmener partout avec elle. Mesdemoiselles ses femmes de chambre, me trouvant la physionomie intelligente et un peu hautaine, et jalousant l’élégance et la distinction de mes toilettes, essayaient de lui faire aimer une chèvre stupide, grandeur nature, et se moquaient de son goût pour Mme la comtesse de Bouche-en-Cœur. C’était ainsi qu’elles m’appelaient par dérision.

Je ne les aimais guère non plus, et leurs caquetages me faisaient prendre en grippe la luxueuse maison du banquier. Je ne comprenais pas cet homme de laisser Inès en pareille compagnie.

Le caractère capricieux de la pauvre petite venait bien un peu de l’abandon où elle vivait. Allemandes et Anglaises s’entendaient pour ne jamais la contrarier en rien, afin que de son côté, elle les laissât bien libres. Quant à la première gouvernante, c’était une jeune fille espagnole de bonne famille, excessivement coquette et qui s’occupait beaucoup plus des toilettes d’Inès que de son caractère. Au fond, les femmes de chambre menaient toute cette maison, et Inès commençait à trouver un dangereux intérêt dans leurs conversations. Moi, poupée de bonne compagnie, je souffrais de l’aveuglement de M. Maritoff, qui abandonnait sa fille à tous ces bavardages d’antichambre ; car je reconnaissais qu’Inès n’était pas méchante, et je l’aimais malgré ses bizarreries.

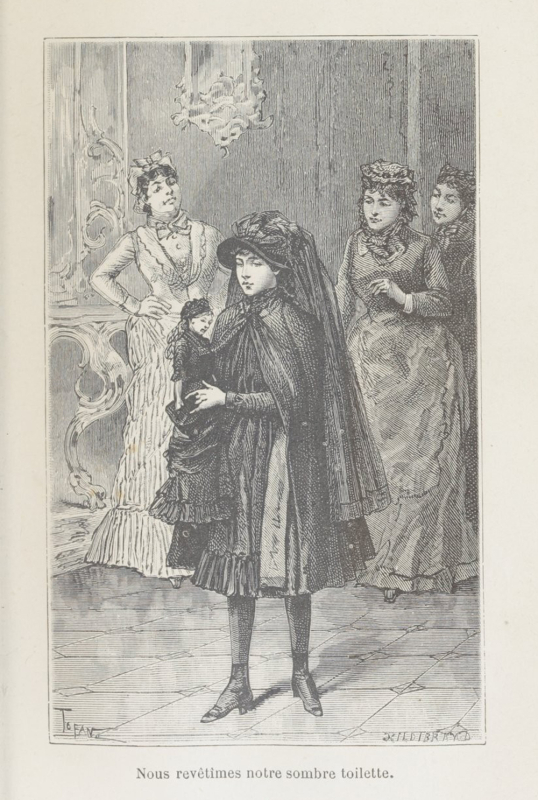

Elle en avait surtout à mon endroit. La preuve, c’est qu’un de ses oncles étant mort, et son père ayant décidé qu’elle assisterait à l’enterrement, elle se mit dans la tête de m’y emmener. Tandis que sa couturière, qui était une des grandes couturières de Paris, lui essayait sa robe de deuil, l’apprentie m’ajustait, à moi aussi, une toilette noire. Dans le carton envoyé par la modiste, une modiste en renom, il y avait, contre le chapeau de feutre noir d’Inès, une petite capote à mon adresse.

Le matin de l’enterrement, nous revêtîmes toutes les deux notre sombre toilette (fig. 2). Les femmes de chambre riaient comme des folles derrière Inès qui était très impressionnée par la mort de son oncle et qui, je crois, ne s’occupait ainsi de moi et de mon deuil que pour ne pas s’appesantir sur un sujet navrant. Au moment même du départ, elle se mit dans une violente colère. Elle avait un grand voile de crêpe et je n’en avais pas : la modiste, s’imaginant que j’étais parente plus éloignée, m’avait gratifiée d’un tout petit voile. Vite, il fallut courir au magasin de deuil.

Fig. 2. « Nous revêtimes notre sombre toilette. », Bouche-en-Cœur, éd. cit., p. 83.

Source : gallica.bnf.fr/BnF

« Vous comprenez, je ne pourrai pas la cacher si ses cheveux blonds se laissent voir comme cela, disait Inès en frappant du pied ; il lui faut un voile qui lui enveloppe toute la tête.

— Mais, mademoiselle, jamais on n’a conduit une poupée à un enterrement, dit la femme de chambre favorite. Cela vous a amusée de mettre la comtesse Bouche-en-Cœur en deuil ; mais je me demande comment vous la porterez dans le cortège.

— Elle y sera. Tout ce qu’on voit à un enterrement est effrayant, et je veux que Bouche-en-Cœur me tienne compagnie. De la voir si grave me fait déjà du bien. Mais il lui faut un voile, un grand voile comme le mien. Elle n’arrivera donc pas, cette vilaine Maria ?

— La voici, mademoiselle, la voici. »

Elle arrivait, en effet, avec un petit paquet. C’était mon voile. On m’enveloppa dans ce crêpe étouffant et M. Maritoff étant venu chercher Inès, Maria, qui avait reçu les ordres particuliers de sa petite maîtresse, descendit et me porta jusqu’à un immense carrosse tout noir. Et, quand Inès y fut installée auprès de deux dames, on me glissa sous sa pelisse et la voiture partit.

Je partais pour cet enterrement sans grande émotion. Je suis d’une nature assez stoïque, et il ne me déplaisait pas d’assister à cette cérémonie qui témoigne du peu de solidité de la race humaine.

« En définitive, me disais-je, ces hommes si glorieux ont un corps qui subit le sort de celui des vieilles poupées. Le plus grand d’entre eux en est tôt ou tard débarrassé comme d’un carton hors de service. Mais, dans la voiture, certaines exclamations attirèrent mon attention. Un monsieur très grave, placé en face de moi, se mit à dire :

« Le voilà devant Dieu ! »

Était-ce le mort ? Mais non, je le savais bien établi dans son solide cercueil, sous la garde des croque-morts.

« Dieu veuille avoir son âme, ajouta simplement une dame, ma voisine ; il a été bienfaisant et a supporté patiemment ses infirmités.

— Ah ! pensai-je, il paraît que chez les hommes ils sont deux : l’âme et le corps. C’est l’âme qui est devant Dieu, c’est l’âme qui est partie, laissant le corps infirme, j’y suis, enfin12 ! »

Quelle découverte ! Pauvre poupée, c’était là le mystère qui t’avait échappé ! Ce que je pensai dans cette voilure noire, ce que je pensai en cette grande église où Inès me tenait sous son manteau ne pourrait, je crois, s’écrire. Jusque-là, je n’avais pas eu les hommes en grande estime ; j’avais vu beaucoup de petites filles, et même de femmes, qui n’étaient guère que des poupées parlantes, et gracieusement articulées ; les petits garçons et les hommes ne m’avaient guère inspiré plus de sympathie ; mais ils avaient cependant en eux quelque chose d’indestructible, et que, d’instinct, je jugeais très grand.

Au cimetière, où Inès me traîna, la lumière se fit. D’abord, je me laissai emmener machinalement ; la profondeur de mes pensées me donnait une forte migraine ; mais, quand Inès se mit à parcourir capricieusement les allées en lisant les épitaphes des tombes, ou se les faisant lire par miss Polly, je chassai bien loin cette fatigue nerveuse et je devins tout yeux et tout oreilles. Les inscriptions glorieuses me faisaient battre le cœur ; les inscriptions touchantes me mettaient des larmes dans les yeux ; les inscriptions religieuses me saisissaient.

Enfin, Inès passa devant une simple tombe de marbre et lut :

« Ici gît, jusqu’à la résurrection… »

C’en était assez ; j’avais le mot de mon énigme.

« Hélas ! pensai-je, c’est un abîme qui se creuse entre les hommes et les poupées. Les femmes ont beau se peindre, caqueter, se parer, vivre en poupées intelligentes ; les hommes ont beau se montrer égoïstes, vaniteux, cruels comme s’ils n’avaient pas plus de cœur qu’une poupée de carton, il y a en elles et en eux quelque chose qui nous manque absolument. Les mendiants déguenillés sont des rois auprès de nous, pauvres mannequins ; car, par un étrange et magnifique privilège, ces gens-là ressuscitent. »