« c’est une poupée ; elle a écrit sa propre histoire1 »

Elles s’appellent Vermeille, Charmante, Chiffonnette, Gretchen ou Janon ; elles ont parfois des membres articulés, des ressorts aux yeux, voire la possibilité de prononcer quelques mots ; tantôt de la taille d’une petite fille, tantôt de celle des bébés, elles sont de paille, de cire, de porcelaine, de stuc ou de carton ; elles sont choyées et aimées, gâtées, parées et éduquées, mais aussi parfois rudoyées, dérobées, exploitées et maltraitées – jusqu’à en perdre leur son. Mais pas leur voix.

Ces héroïnes sont des poupées que des écrivains – presque exclusivement des femmes –, au cours du xixe siècle, se sont plu à mettre en scène prenant la parole et/ou la plume pour transmettre leurs vies, leurs aventures et leurs pensées à de jeunes lectrices aisées que l’on cherche à éduquer.

Un phénomène éditorial

À l’orée du règne de Louis-Philippe, société et culture subissent des métamorphoses d’ampleur favorisant l’apparition d’une mode littéraire : les mémoires de poupées2. Pour être plus exact, le premier ouvrage mettant en scène une poupée date de 1806, année de la publication des Jeux de la poupée, du graveur A. Noël3. Il s’agit d’un album bref, laissant peu de place au texte – quelques vers servent de lecture morale complémentaire à une illustration qui lui fait face (fig. 1) :

Fig. 1. A. Noël, Les Jeux de la poupée, ou les Étrennes des demoiselles, Paris, A. Noël, 1806, n. p. [4 vo, 5 ro].

« Elle trouve la poupée. »

Source : gallica.bnf.fr/BnF

L’éditeur (l’auteur ?), dans un avis préliminaire, se justifie de donner la parole à un jouet :

Nous avons supposé que l’enfant voit toujours dans la poupée dont il s’amuse un personnage vivant, et c’est d’après cette supposition que nous avons fait parler notre petite héroïne4.

Se met dès lors en place un système au sein duquel « par un phénomène de transposition des relations mère-fille, la fillette va devenir l’éducatrice de son “enfant”, c’est-à-dire de sa poupée5 », système qui connaîtra de beaux jours après la Restauration grâce aux mutations profondes affectant la société6. Les graines semées dès la période prérévolutionnaire – le dix-huitième siècle avait vu la naissance des premières revues pour enfants7 ainsi que la publication d’Émile ou De l’éducation de Jean-Jacques Rousseau (1762) – donnent alors en effet des fruits en abondance.

Dans le champ social, d’abord, l’enfant prend une place nouvelle et plus importante au sein de la famille8. L’on pense désormais sa formation en contexte voyant l’éducation se faire nationale. La loi Guizot sur l’éducation des garçons en 18339 constitue un premier pas plaçant la question éducative au centre des débats. Celle-ci ne quittera pas le siècle, et les petites filles seront de plus en plus concernées10. Le 23 juin 1836, l'ordonnance Pelet incite chaque commune à avoir au moins une école primaire pour filles, avant que la loi Falloux de 1850 ne facilite leur scolarisation en imposant aux communes de plus de 800 habitants de leur consacrer une institution11, et que les lois Paul Bert et Camille Sée, en 1879-1880, ne leur ouvrent les portes de l’enseignement secondaire public. Les jeunes filles font en outre l’objet d’une attention toute particulière. Des programmes d’instruction à leur adresse fleurissent dès le début du siècle comme en témoignent les œuvres de Mme Campan ou l’Essai sur l’éducation des femmes de la comtesse de Rémusat (édité en 1824 de manière posthume). La période est également favorable aux nombreuses rééditions du traité De l’éducation des filles de Fénelon (1687) ou des Lettres sur l’éducation des filles de Mme de Maintenon (recueillies d’après ses manuscrits en 1854). Entre temps, la question de l’éducation des demoiselles est devenue une affaire d’État.

Les enfants sont désormais considérés comme des lecteurs à part entière dans une société de plus en plus alphabétisée, au sein de laquelle femmes, demoiselles et petites filles lisent – ce qui n’est pas sans susciter inquiétudes et débats12. Les « jeunes personnes » deviennent des cibles pour les maisons d’édition : à la faveur de la révolution industrielle, les tirages augmentent et le prix du livre baisse. Le marché de la littérature de jeunesse en bénéficie et s’épanouit particulièrement entre les années 1830 et 187513. Les productions destinées aux petits lecteurs trouvent en outre une place de choix, souvent en prépublication, voire en impression inédite, au sein d’une presse elle aussi en plein essor. L’entrée dans ce que l’on a pu nommer « l’ère médiatique14 » va de pair avec une diversification et une multiplication des feuilles qui, désormais, s’adressent massivement aux jeunes gens, en les distinguant en fonction de leur âge et de leur sexe. Le Journal des enfants (1832-1897), fondé en 1832 par Lautour-Mézeray, le Magasin d’éducation et de récréation (1864-1915) fondé par Pierre-Jules Hetzel et auquel collabore Jules Verne, ou encore La Semaine des enfants (1857-[1915]), pour laquelle travaille la comtesse de Ségur, en sont des témoins célèbres. Les jeunes filles elles aussi ont leurs revues : le Journal des demoiselles et le Journal des jeunes personnes sont fondés en 1833, le Magasin des demoiselles en 1844. Ces périodiques se calquent sur les modes véhiculées par la presse pour adultes, prompte à user d’un style oratoire voire oral. La presse « parle », ou fait tout comme, dans un siècle marqué par la « textualisation de l’oral15 ». Au sein des périodiques fleurissent des « Causeries16 » de tous ordres, où rédacteurs bavards prennent directement la parole pour s’adresser aux lecteurs et instaurent avec eux une relation complice. Cette esthétique contamine les romans et autres textes composés hors de la matrice médiatique. On la retrouve ainsi volontiers dans la littérature enfantine, et cela d’autant plus que la promotion de l’intime a mis à la mode la rédaction de « mémoires17 ». Vrais ou faux, historiques ou fictionnels, informationnels ou romanesques, les mémoires sont abondamment publiés au cours du siècle, depuis les plus sérieux – pensons à ceux de Dumas ou Chateaubriand –, jusqu’aux plus cocasses – tels ceux d’un âne, d’un polichinelle ou du diable, ironiques vis-à-vis de cette forme autobiographique à l’origine historique18. Il était à cet égard presque inéluctable que la poupée ait les siens, le fameux jouet s’étant lui aussi vu promouvoir au cours du siècle. Progrès techniques et possibilité d’une fabrication à grande échelle concourent en effet à l’avènement d’un « joujou19 » pas comme les autres qui, quoiqu’ancien, occupe désormais une place capitale dans la vie et l’éducation des fillettes. Car son « caractère anthropomorphique […] explique la force des sentiments qui l’investissent et les traces durables qu[e] [la poupée] laisse […] dans l’imaginaire20 ».

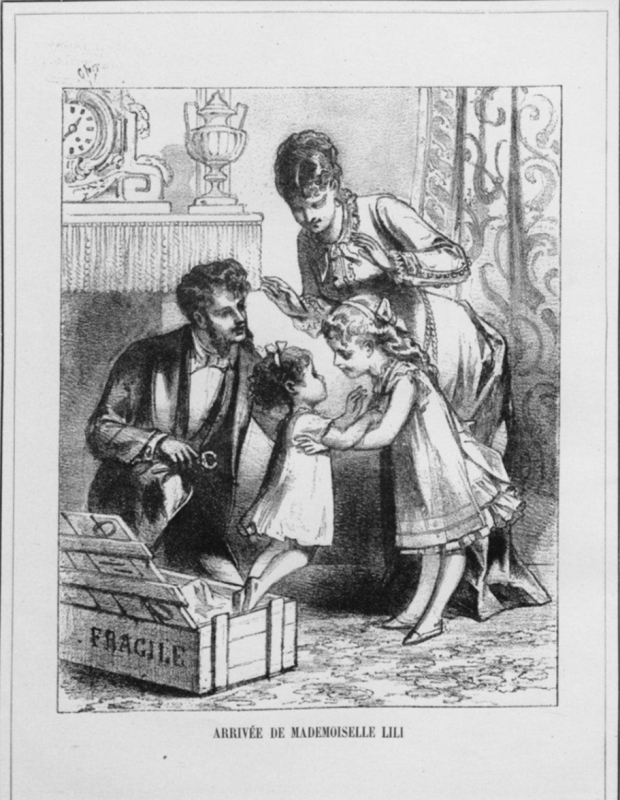

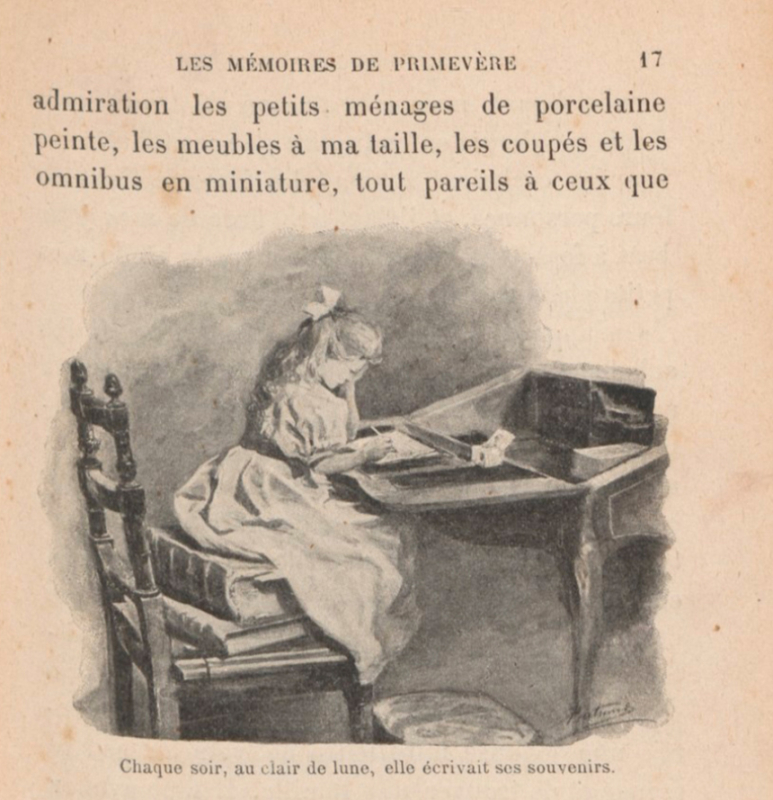

À la faveur de ce contexte singulier, se multiplient les productions – livresques et/ou médiatiques – au sein desquelles l’on feint de donner la parole et/ou la plume à des poupées. À tout le moins, l’on tâche de retranscrire leurs pensées. Ces ouvrages se présentent comme des « objets-livres » souvent d’une grande qualité, faisant la part belle aux illustrations – elles aussi promues en cette période où les avancées techniques ont permis l’abaissement de leur coût et leur diffusion abondante (fig. 2 à 4) :

Fig. 2. Julie Gouraud, Mémoires d’une poupée. Contes dédiés aux petites filles par Mlle Louise d’Aulnay, Paris, Amédée Bedelet, 1860, n. p.

« Une poupée qui a écrit ses mémoires ! »

Source : gallica.bnf.fr/BnF

Fig. 3. Mme Doudet, La Poupée de bébé, aventures merveilleuses d’une poupée qui parle, Paris, Lefèvre, 1882, frontispice.

« Arrivée de Mademoiselle Lili »

Source : gallica.bnf.fr/BnF

Fig. 4. Gabriel Franay, Les Mémoires de Primevère, Paris, Armand Colin, 1898, p. 17.

« Chaque soir, au clair de lune, elle écrivait ses souvenirs. »

Source : gallica.bnf.fr/BnF

En filigrane, s’observe in fine en ces textes la naissance de la fillette comme cible commerciale – les publicités masquées, dans les périodiques, sont nombreuses, surtout en période d’étrennes, et l’on se rappellera que nombre de ces ouvrages sont édités vers Noël. Cette promotion nouvelle au rang de consommatrice est significative d’un avènement : celui, non de l’enfant, mais d’une enfance, que l’on doit concevoir comme un cas particulier parmi ces enfances que l’on découvre et construit alors21.

Si les « paroles de poupées » s’offrent aujourd’hui à lire comme des textes indissociables de la naissance sociale de ces fillettes et jeunes filles bourgeoises qui s’en sont délecté, elles révèlent aussi combien la littérature d’enfance et de jeunesse s’impose comme un domaine privilégié de la création féminine au xixe siècle – tout en demeurant marginale et peu valorisée dans le champ littéraire22. Écrire pour les enfants, en particulier pour les filles, est considéré comme œuvrer au bien collectif ; cela n’en demeure pas moins l’assurance d’être relégué dans un « purgatoire artistique23 » associant fatalement les rôles d’autrice et de mère. La littérature pour les fillettes représente certes un domaine d’écriture nouveau pour les femmes, un champ qu’elles seront nombreuses à tenter d’explorer, néanmoins les contraintes – formelles, idéologiques, morales – s’y exercent avec force. Pourtant, en dépit de toutes ces difficultés, certaines des rédactrices parviendront à déployer leur créativité et à trouver des espaces de liberté leur permettant d’entrer en littérature – même par une petite porte.

À défaut d’une exhaustivité utopique et redondante, cette anthologie propose de découvrir onze textes représentatifs de l’unité mais également de la diversité de ces « paroles de poupées » adressées aux petites filles, construisant au fil de leur diffusion un univers fictionnel balisé sinon codifié.

Sous le pseudonyme de Julie Gouraud, Louise d’Aulnay, grande pourvoyeuse de textes à destination de la jeunesse, initie la vogue : ses Mémoires d’une poupée sont édités en 1839. Ils mettent en scène la trajectoire parfois chaotique de Vermeille, depuis le magasin de la rue Chapon qui l’a vu « naître », jusqu’à sa disparition dans un naufrage. Le succès est au rendez-vous : l’autrice propose dès l’année suivante la Suite des Mémoires d’une poupée24. Les deux ouvrages seront abondamment réédités jusqu’à la première guerre mondiale, et ils inspireront bien des consœurs de l’écrivaine tout le siècle durant. Quant à Julie Gouraud, elle reprendra son jouet préféré pour composer les Lettres de deux poupées en 1864.

Blanche d’Andeville, alias Mme de Villeblanche, lui emboîte le pas : elle fonde en 1863 La Poupée modèle25, bimensuel à destination des petites filles qu’elle rédige presque entièrement. Elle en fait l’espace de prépublication de ses Souvenirs de Charmante, édités en volume en 1865. Elle reprend et approfondit alors certains épisodes de Julie Gouraud – tels l’organisation du mariage de la poupée, sa déchéance sociale, ou ses retrouvailles avec une ancienne propriétaire qui ne la reconnaît pas –, contribuant à élaborer un canon. Parallèlement, sa revue est aussi le support de chroniques en lesquelles s’épanchent de multiples voix de poupées, qu’il s’agisse de celle de la jeune Chiffonnette s’adressant à Lily – nom médiatique du jouet de la jeune lectrice à laquelle elle est censée s’adresser pour lui conter ses mésaventures –, ou de celle, plus grave, de la « vieille poupée » prodiguant ses sages conseils moraux aux petites abonnées. Ces écrits journalistiques sont l’occasion d’instaurer un rapport de complicité durable entre le média et son public. Mme de Villeblanche le poursuivra par voie de librairie, en publiant en 1865 Chiffonnette, histoire d’une petite fille qui n’était pas sage tous les jours – la poupée est devenue petite fille, sans doute pour ne pas faire double emploi avec Charmante dont la « vie » est publiée la même année –, et même sur scène : en 1863 se voit jouée, aux Marionnettes-Lyriques, une revue pour les enfants intitulée La Poupée modèle, mettant en scène l’espiègle correspondante de Lily26.

En 1869, c’est au tour de Marie Guerrier de Haupt de publier Histoires de sept poupées racontées par elles-mêmes. La forme est différente : le texte fait se succéder les brefs récits du destin de sept poupées, à l’imitation d’un recueil de nouvelles. Il n’en demeure pas moins que certains des épisodes-clefs du genre y sont présents, de même qu’on en retrouvera dans La Poupée de bébé de Mme Doudet (Paris, Lefèvre, 1878), ou chez Zénaïde Fleuriot qui édite Bouche-en-Cœur en 188727, ouvrage plus proche de la forme initiée par Julie Gouraud. Cette mode des romans de poupées imprègne encore le siècle en ses derniers soubresauts : Louise Hameau publie de brefs Mémoires d’une poupée en 1895 (Paris, Taffin-Lefort), tandis que Gabriel Franay – unique auteur masculin du corpus retenu –, ajoute à l’édifice en 1898 Les Mémoires de Primevère (Paris, Armand Colin).

Toutes ces productions sont autant de manifestations d’un phénomène éditorial empruntant des supports et des formes variées, mais partageant a minima les mêmes ambitions pédagogiques, parfois explicitées en de prolifiques paratextes.

Paroles d’éducatrices

Dès Les Jeux de la poupée, en 1806, un projet émerge :

Pour que cette petite Collection ne fût pas sans instruction, nous avons cru devoir joindre à chaque gravure une explication morale28.

Les romans de poupées, conformément à la littérature de jeunesse d’alors, entendent éduquer les jeunes filles de la classe bourgeoise. Julie Gouraud, dans la préface de son premier ouvrage, se place dans la lignée des livres d’éducation les plus illustres :

C’est donc avec bonheur que nous offrons au public un ouvrage qui se place si naturellement par l’utilité à côté du Traité de l’éducation des filles de Fénelon, des livres de madame Necker de Saussure, de madame de Rémusat, de tous les livres sur l’éducation29 […].

La forme que l’autrice choisit, néanmoins, est inédite : il ne s’agit pas de produire un traité prescriptif mais d’éduquer par la fiction. Audacieuse dans son entreprise, Julie Gouraud va jusqu’à prétendre faire œuvre supérieure à celle de Rousseau, arguant (fallacieusement) que son héroïne, à elle, existe :

J’avais eu l’idée d’un grand parallèle entre les Mémoires de Vermeille et l’Émile de Rousseau. Je le demande : ne serait-ce pas une injure à Vermeille ? Émile n’est qu’un mannequin, Vermeille est une poupée. Émile n’a jamais existé, n’est pas possible : c’est la conception d’un esprit malade. Qui a jamais vu d’Émile ? et qui n’a jamais vu de poupée ? On comprend sur-le-champ qu’un abyme les sépare : c’est l’erreur et la vérité30.

Au-delà de la complicité badine que le propos, tout ironique, permet d’instaurer avec les lecteurs (ici vraisemblablement adultes), il faut y voir l’exhibition de la nouveauté de l’entreprise pédagogique de Julie Gouraud, qui se fonde sur la réalité matérielle de l’environnement quotidien des jeunes filles de son siècle, via la convocation de cet objet spécifique qu’est la poupée. Surtout, l’affirmation de la réalité de l’existence de Vermeille doit se lire comme un symbole : celui de la revendication de l’existence d’un sexe dont l’éducation a été trop longtemps négligée – en particulier par Rousseau. Vermeille compensera ainsi le défaut d’intérêt dont la Sophie de celui-ci avait fait les frais.

Reste que les jeunes filles ne sont pas les seules à être éduquées : par effet de miroir, ces œuvres se veulent également celles d’un perfectionnement maternel. Aussi Julie Gouraud s’adresse-t-elle aux mères, en leur indiquant que l’observation des relations de leur fille avec sa poupée sera « un fidèle miroir » d’elles-mêmes : « on gronde sa poupée comme on est grondée, on lui répète ce qu’on entend dire, on lui fait faire ce qu’on voit faire31. » Comme le souligne Bénédicte Monicat,

[l]e rôle de mère devient celui de la poupée qui surveille sans être soupçonnée, la mère étant elle-même observée et jugée selon ce que révèle l’observation. De tels agencements révèlent que les modes de surveillance […] fonctionnent de manière complexe. De manière plus intéressante, ils sont atténués ou camouflés par la force du message didactique explicite et des formules tant esthétiques qu’idéologiques32.

Le projet résolument éducatif33 de Julie Gouraud est sans ambiguïté, et ses consœurs poursuivront le même but. Il s’agit de fournir aux jeunes bourgeoises un cadre social et moral afin qu’elles tiennent au mieux la place qu’on attendra d’elles une fois adultes au sein de la société, tout en instruisant leurs mères quant aux détails de ce cadre qu’elles pourraient omettre. L’objectif est ainsi d’inculquer aux demoiselles les bonnes manières bourgeoises, le comportement vertueux et moral que leur imposent leur rang et leur sexe, ainsi que les savoir-faire pratiques qui feront d’elles de parfaites épouses, mères et maîtresses de maison. Grâce à l’« auxiliaire d’éducation34 » de choix qu’est la poupée, on impose « en douceur des rôles et des comportements sociaux prédéfinis, conformes à ceux qu’exige la société bien-pensante35 ». L’ensemble de ces « paroles de poupées » endosse, de fait, une « fonction normative36 ».

Non sans ambiguïtés, la poupée joue un rôle triple : elle est simulacre du bébé dont aura à s’occuper la jeune lectrice une fois qu’elle sera mère au foyer ; elle est double fictionnel de celle-ci, dont on fait parfois sa « sœur » ; enfin, paradoxalement, elle est substitut maternel prodiguant force conseils du haut de l’expérience acquise au cours de sa longue vie – comme le veut le principe des « mémoires » souvent rédigés par des poupées âgées.

Dans une introduction à son ouvrage, Mme de Villeblanche met en lumière cette fonction préparatoire que le jouet revêt vis-à-vis de la petite fille :

C’est en jouant à la poupée que l’enfant révèle ses instincts réels ; en jouant à la poupée qu’elle fait, en quelque sorte, la répétition du rôle qu’elle sera appliquée à jouer plus tard dans le monde. […] La petite fille que la fortune destine à occuper les hautes régions ne prendra-t-elle pas, grâce à cette poupée (excusez ma vanité, je parle des poupées perfectionnées et aristocratiques comme celles qui me ressemblent), des leçons d’élégance, de bon ton, de bon goût, et n’apprendra-t-elle pas ainsi comment on devient une gracieuse et habile maîtresse de maison37 ?

Julie Gouraud avait déjà évoqué ce « trompe-cœur […] où s’exerce la vocation de mère de famille38 », et était même allée jusqu’à considérer la poupée comme un double du futur mari de chacune de ses lectrices :

Heureux l’homme qui, cherchant la compagne de sa vie, peut choisir parmi celles qu’il entendit jadis causer avec leur poupée ! À celui-là, le passé révèle et garantit l’avenir ; lui seul a vu sa femme avant de l’épouser, avant le corset et l’idée de mariage ; la poupée, c’était lui-même dans le passé39 !

L’idée parcourra tout le siècle et l’on ne s’étonnera pas de voir Victor Hugo affirmer dans Les Misérables (1862) que « le premier enfant continue la dernière poupée40 ».

L’on comprend ainsi la récurrence de certains épisodes, voués à perpétuer les bonnes manières bourgeoises, depuis la mise vestimentaire (la Chiffonnette de Mme de Villeblanche apprend à ses dépens qu’à son âge il ne faut pas être coquette) jusqu’au comportement social (charité et respect des classes inférieures sont indispensables, l’un des leitmotive étant que « la politesse envers les domestiques est une des choses qui constituent une bonne éducation41 »), en passant par l’attitude quotidienne (la discrétion est de mise car « une petite fille doit toujours chercher à tenir le moins de place possible dans une partie de plaisir comme ailleurs42 ») et la gestion des relations familiales (tous les textes apprennent qu’il faut respecter ses parents et obéir inconditionnellement à sa mère).

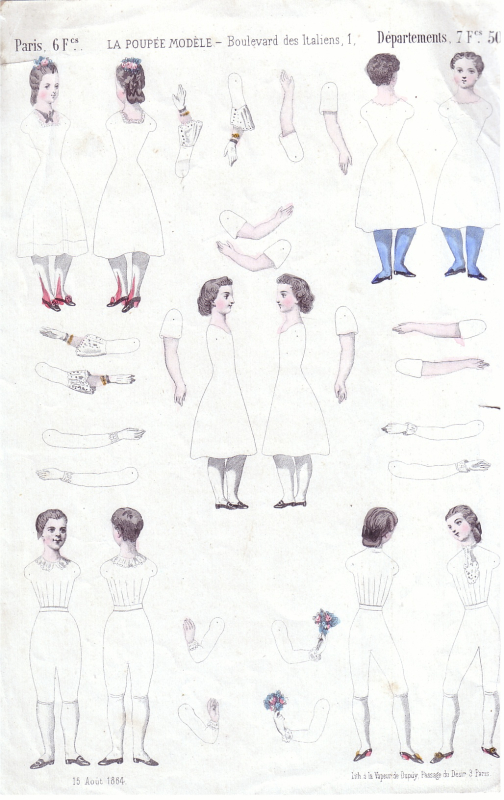

En cet univers presque exclusivement féminin – les pères, en effet, se font rares43 – se joue la transmission de l’identité d’une classe, à travers la conduite et les savoir-faire de la femme. De manière pragmatique, La Poupée modèle entend initier les jeunes lectrices à la couture, à la broderie, ou aux travaux manuels.

Fig. 5. La Poupée modèle, 15 août 1864.

Source : Collection privée.

Des patrons sont fournis, mais aussi des éléments miniatures à découper et à monter (fig. 5) pour meubler progressivement, par exemple, la chambre de la poupée des abonnées, ou pour créer un mini-théâtre de papier. La « vieille poupée » qui signe chaque numéro en sus de ses « Conseils » immuablement introductifs fournit aux fillettes des instructions précises, détaillées et rigoureuses. L’ordre – mot central du périodique – règne jusque dans les moindres détails du quotidien, comme lorsqu’il s’agit d’écrire de manière élégante (elle fait alors mine de gourmander la facétieuse Chiffonnette), et concerne aussi bien le corps – contraint et maîtrisé – que son environnement – contrôlé et ordonnancé :

Écrit-elle bien au moins ?… Oh ! Quels caractères biscornus ! Un a qui a l’air de descendre à la cave, un o qui monte au grenier ! Son papier n’est donc pas rayé ? Si, mais elle ne se donne pas la peine de suivre les lignes, la petite étourdie ! Et comme ses lettres sont maigres ! […] sa plume est trop dure ; regardez, elle déchire même le papier ! il est posé sur la table sans rien absolument dessous ; le moyen de bien écrire ainsi44 !

Les jeunes bourgeoises doivent être habiles de leurs mains. L’on comprend ainsi que l’un des passages obligés de ces textes réside dans la constitution du trousseau de ladite poupée. Aux yeux d’une classe sociale érigeant en valeur suprême le travail, il n’est nullement question d’en promouvoir l’achat. Les enfants hissées au rang d’exemples sont celles qui se sont attelées à la tâche avec patience, sérieux et modestie. Julie Gouraud va même jusqu’à en faire bénéficier le voisinage de son héroïne, dans une organisation qui n’est pas sans évoquer celle des ateliers d’ouvriers :

L’idée de faire un trousseau à Vermeille me paraît fort heureuse ; c’est une mesure parfaite pour apprendre à travailler. Sans doute les mères de tes amies leur permettront de se réunir ici le temps nécessaire pour confectionner un trousseau. Je serai la maîtresse en chef, je fournirai des patrons, et je donnerai des avis seulement ; les plus habiles dirigeront les autres ; le travail sera interrompu pour faire un excellent goûter dans le jardin45.

C’est bien le « plaisir de la nécessité de travailler46 » qui se voit célébré.

Outre l’économie domestique, les œuvres ont pour objectif d’initier les lectrices aux futurs jalons inéluctables de leur existence – quitte à user d’un « dispositif » ambigu en vertu duquel les enfants des fictions en savent plus qu’elles ne devraient et éduquent aussi bien leurs poupées que leurs lectrices47. Fiançailles, mariage et maternité sont les moments clefs de leur vie. Destinées à devenir épouses et mères – nul autre avenir n’est en effet possible pour elles48 –, celles-ci trouvent dans cette littérature de quoi apprendre concernant les règles régissant l’univers social et familial bourgeois. Ainsi en va-t-il lorsque le mariage entre Charmante et le colonel Mirliflor, un pantin du frère de la petite héroïne, se voit conclu :

– […] c’est une affaire faite, reprit M. Paul avec sa brusquerie accoutumée ; colonel, embrassez votre fiancée !

– Y penses-tu, mon frère ? s’écria Lucile qui était très forte sur l’étiquette, les choses ne se passent pas ainsi ! M. de Bertines a baisé la main de ma cousine Berthe, et voilà tout49.

La sexualité, en revanche, n’est pas abordée, excepté métaphoriquement, dans cet étrange et dérangeant passage où Charmante se voit livrée, désespérée et impuissante, aux désirs et aux jeux sadiques d’un chat lascif et brutal, durant la nuit qui précède son mariage – prélude peu amène à sa future nuit de noces50. Une fois Charmante en ménage, sont dépeintes et louées les manières de vivre (stéréo)typiques de la classe sociale émergente du siècle, tout en exhibant avec humour l’absence de vie des jouets :

souvent mon cher colonel, revêtu d’une robe de chambre à la dernière mode, était assis dans un fauteuil au coin de la cheminée ; il tenait un livre qu’il ne lisait pas, et moi, ma broderie qui n’avançait guère…51

Charmante mène la vie de foyer à laquelle se destinent ses lectrices. Néanmoins, pour que la poupée conserve sa fonction, le mariage ne doit pas durer. Toutes les poupées devenues épouses ne tardent pas à devenir veuves : le mari de Vermeille se fait arracher la tête lors d’un voyage en train, Charmante perd son enfant et se voit retirée de la famille où elle est mariée au colonel, et le mariage de Primevère est annulé. La poupée ne peut être qu’éducatrice et seulement éducatrice pour accomplir sa mission auprès de ses protégées, et c’est au prix de cet énième paradoxe que la bourgeoisie peut se voir célébrée.

Parole d’une classe

À travers l’entreprise éducative, cette littérature doit servir d’instrument d’autopromotion d’une classe qui se définit dans ses multiples distinctions52 vis-à-vis du reste de la société. L’aristocratie et le grand monde sont ainsi volontiers dénoncés. Merveille, chez Julie Gouraud, fait l’éloge d’un mode de vie simple et sans grandeur. Elle reprend sa comparse sur ses rêves démesurés :

Pauvre amie, où donc as-tu pris ces idées de grandeur ? qui a pu te dégoûter d’une vie paisible et honnête ? Si les poupées du grand monde pouvaient parler, elles en diraient de belles : caprices de leur maîtresse, point d’intimité, exclues de la vie de famille, paraître trois ou quatre fois par an au salon, être jetées sur un lit doré, ignorer toute la vie la douceur d’un véritable oreiller. Voilà ce que la plupart des poupées du monde nous diraient53.

Cela ne va pas sans contradiction, puisque le bon goût et l’élégance sont aussi enseignés aux fillettes. Comme l’affirme Laurence Chaffin :

Tantôt, la fonction sociale de la poupée est exigée, il lui faut alors être la plus belle, celle que toutes les autres petites filles admirent et convoitent, tantôt la fonction morale et familiale est attendue, alors la poupée se fait modeste et humble54.

Leïla Sebbar-Pignon l’a analysé comme une tension entre lois de la représentation et « lois terroristes de l’éducation bourgeoise55 » de la littérature de poupée. Il n’en demeure pas moins que si l’excès de luxe, l’oisiveté et le goût de l’apparat que l’on considère comme étant l’apanage de la noblesse sont dénigrés, c’est parce que l’éducation des petites filles y est prétendument négligée. Les enfants des milieux fortunés seraient laissés sans soins maternels :

je réfléchis bien vite que la duchesse n’avait pas plus le temps de s’occuper d’Edwige, qu’Edwige elle-même n’avait le temps de s’occuper de moi ; et j’en conclus que, dans le grand monde, on sacrifiait cette tendresse, ces soins minutieux que j’avais rêvé de recevoir de la petite fille qui serait ma maman, à des satisfactions d’amour-propre56.

Les altérités sont typifiées. En passant de main en main, les poupées emmènent les jeunes lectrices dans une traversée de mondes sociaux qui leur sont étrangers. La poupée arrive pratiquement toujours dans la maison d’une enfant miséreuse – paysanne, fille de concierge, voire indigente malade –, appliquée à lui donner des soins – habitude du labeur difficile oblige –, mais avec une maladresse toute comique. Ainsi en va-t-il de Perrine, petite gardienne de vaches s’occupant seule de sa grand-mère infirme, avec Charmante (renommée, par les soins de l’enfant, Jacqueline) :

- Allons, allons, fainéante, dit-elle d’une voix rude, on n’dort pas si tard. Vous n’êtes plus un’ bourgeoise, mamzelle ; y faut s’lever et travailler ! En bas du lit et plus vite euq’ ça !

En joignant l’action à la parole, elle me leva toute frissonnante, ôta sans égard pour ma délicatesse ma belle chemise brodée qu’elle remplaça par un fourreau de toile bise qui me parut tout au moins de la toile d’emballage, tant elle me fit mal au bras et au dos. […] Elle ne me coiffa même pas. Non, vous ne pouvez pas vous faire une idée de mon désespoir, en me voyant ainsi bousculée et ainsi costumée57.

Les peintures pittoresques insérées dans ces romans permettent l’initiation des lectrices à la différence sociale et/ou géographique – du moins telle que la bourgeoisie la conçoit, ce qui ne va pas sans la transmission de clichés :

Vous autres, mes chères lectrices, habituées aux campagnes pomponnées et coquettes des environs des grandes villes, vous ne vous figurez pas ce que c’est qu’une vraie chaumière, dans une vraie campagne58.

Et Mme de Villeblanche de décrire avec force détails ce qu’est – ou doit être au regard de la bourgeoisie citadine – une « vraie chaumière » : un « bouge tout bas, tout enfumé, avec une couverture de chaume, une porte vermoulue […], et où le jour ne pénètre que par une petite fenêtre tout étroite […]. »

L’idéologie bourgeoise émanant de ces textes permet dès lors à la classe dominante du siècle de se démarquer des autres, mais également de définir les liens qu’elle doit entretenir avec celles-ci. À ce titre, ces « paroles de poupées » jouent, à vaste échelle, un rôle politique, dans la mesure où s’y voit exaltée une bourgeoisie charitable, prompte à réparer les injustices du sort des plus humbles dès qu’elle le peut. La jeune lectrice doit apprendre à se sacrifier, comme le fait Clotilde en offrant Bouche-en-Cœur à la petite voisine à qui il ne reste plus que quelques semaines à vivre59, ou comme le fait Simonne lorsqu’elle apprend, en mettant en loterie sa poupée adorée pour aider sa professeure de piano, que « la véritable charité est toujours doublée de quelque sacrifice60. » La leçon finale donnée par chaque poupée, qu’elle finisse en cendres comme Vermeille, ou au mont-de-Piété comme Bouche-en-Cœur, est qu’il ne faut jamais être imbu de sa condition, car les revers de fortune sont monnaie courante. Les lectrices doivent garder à l’esprit qu’on ne sait pas de quoi sont faits les lendemains (notamment les lendemains bourgeois).

Multidimensionnels, ces textes sont ainsi d’une richesse culturelle et sociologique exceptionnelles. S’y dévoile comment une classe se voit, se pense, se définit et se perpétue à travers les moyens et les objets d’éducation que l’on donne à ses jeunes filles. Les rythmes de ses us et coutumes y sont dépeints – séjours à la campagne l’été, bains de mer, etc.61 –, de même que les divertissements qu’elle offre à ses enfants. Les charades en action sont pratiquées par Merveille62 et Chiffonnette63 ; les Galeries de fer de Werry fils et leurs spectacles miniatures imitant les grandes scènes parisiennes sont visiblement très appréciés64, de même que les Marionnettes-Lyriques, haut lieu des divertissements dramatiques pour enfants65, et le théâtre de Séraphin avec ses ombres chinoises66. Les bals enfantins, encore, sont régulièrement évoqués67. En ces détails apparemment anodins se laisse deviner comment une classe se rêve et s’idéalise en ses enfants.

Paroles de pédagogues

Les romans de poupée n’ont pas la charge exclusive de l’éducation morale et sociale des fillettes auxquelles ils se destinent. Dans une moindre mesure, ils prétendent parfois aussi les instruire – ou, à tout le moins, leur fournir les rudiments culturels dont elles auront besoin une fois adultes. Ils apparaissent à cet égard comme des fictions féminines se situant « aux frontières [de ces] savoirs68 » que l’on cherche à inculquer aux jeunes filles au cours du siècle.

Dans sa préface déjà évoquée, Julie Gouraud poursuit ses desseins ambitieux en s’émancipant de la stricte référence à des ouvrages éducatifs devenus canoniques. Elle entend s’inspirer d’autres sources que celles fournies par les textes pédagogiques, son ouvrage se plaçant

par le récit des aventures, à côté de Télémaque, du jeune Anacharsis ; et même, comme intérêt historique sur la ligne des Mémoires du Cardinal de Retz, ou… nous allions dire des Commentaires de César69 !

Sous couvert d’ironie, Julie Gouraud ouvre le panel de ses modèles et en vient à tisser entre eux des formes et des domaines hétérogènes : traité d’éducation, littérature, histoire, géographie. Elle joint le geste à la parole en faisant régulièrement des incursions dans le domaine du savoir. Elle s’approprie ainsi ces disciplines scolaires dont l’histoire de la transmission est indéfectiblement liée à celle de l’instruction publique : alors même que l’histoire et la géographie ne deviennent des composantes requises de l’instruction primaire qu’en 186770, Julie Gouraud en diffuse des connaissances. Il faut dire que tôt dans le siècle « les conditions culturelles et matérielles de la vulgarisation de l’histoire avaient commencé à se mettre en place71. » Ainsi, dans la Suite des Mémoires d’une poupée, quelques éléments de l’histoire de Rouen sont fournis, sous prétexte d’un passage de l’héroïne dans la ville72. De même, quoique la géographie soit plutôt une discipline masculine au xixe siècle73, le naufrage de Vermeille à Pointe-à-Pitre est l’occasion d’enseignements de base concernant la Guadeloupe et les Antilles74. Reste qu’il s’agit de savoirs élémentaires voire de récapitulations de connaissances que les jeunes filles ont auparavant acquises. Moins superficiellement, on voit Julie Gouraud apprendre à ses petites lectrices les noms de plantes exotiques (« palmiste », « cocotier », « tamarin » ou « frangipanier75 »). Et si la botanique est à l’époque considérée comme une discipline spécifiquement féminine – parce que la connaissance de la nature fait partie intégrante de la panoplie de base d’une maîtresse de maison76 –, l’autrice s’attache également à initier ses lectrices à d’autres domaines, a priori plus masculins parce que plus techniques77, par exemple lorsqu’elle évoque les étapes-clefs de la production du sucre78, l’existence de ce phénomène des « îles flottantes » qui fait le bonheur de la presse d’instruction populaire79 , ou le fonctionnement d’une boussole :

On appelle boussole, chère enfant, une aiguille aimantée placée sur une petite pointe qui lui sert de pivot et sur laquelle elle se meut librement ; une extrémité est toujours tournée vers le nord, l’autre, vers le sud. Les marins recouvrent cette aiguille d’un carton léger, sur lequel est marquée la rose des vents qui sert à diriger leur route. Le tout est placé dans cette boîte vitrée, de manière à ce que l’on puisse voir la direction et le mouvement de l’aiguille80.

Julie Gouraud se voudrait-elle créatrice d’une littérature de vulgarisation spécifiquement destinée aux petites bourgeoises81 ? À tout le moins, ce type de passage ne détonnerait pas dans un ouvrage ou une revue prioritairement destinés aux jeunes garçons ou dans la presse familiale. Dans les fictions elles-mêmes, d’ailleurs, les fillettes apprennent exclusivement, de leurs instituteurs privés ou de leur mère, ce que Charmante acquiert avec sa jeune propriétaire – à savoir : catéchisme, histoire, géographie, travaux de couture et de broderie, musique, dessin et enfin bases de l’entretien ménager d’une maison82.

Toutes les consœurs de Julie Gouraud n’iront pas jusque-là, mais certaines investiront d’autres terrains, parfois étonnants. Tel est le cas de Zénaïde Fleuriot, introduisant ses lectrices au fonctionnement politique (Bouche-en-Cœur assiste à une séance parlementaire83) ou à des principes métaphysiques délicats, en particulier à l’occasion d’un enterrement :

il paraît que chez les hommes ils sont deux : l’âme et le corps. C’est l’âme qui est devant Dieu, c’est l’âme qui est partie, laissant le corps infirme84 […].

En inculquant aux jeunes bourgeoises qu’elles sont dotées d’une âme immortelle, Zénaïde Fleuriot les invite tacitement à regarder avec admiration l’humanité dont elles participent, mais aussi à refréner tout élan iconodule vis-à-vis de leur jouet favori, avant de leur enseigner le dogme catholique de la résurrection :

Hélas ! Pensai-je, c’est un abîme qui se creuse entre les hommes et les poupées. Les femmes ont beau se peindre, caqueter, vivre en poupées intelligentes ; les hommes ont beau se montrer égoïstes, vaniteux, cruels comme s’ils n’avaient pas plus de cœur qu’une poupée de carton, il y a en elles et en eux quelque chose qui nous manque absolument. Les mendiants déguenillés sont des rois auprès de nous, pauvres mannequins ; car, par un étrange et magnifique privilège, ces gens-là ressuscitent85.

Bouche-en-Cœur est, à cet égard, aussi un ouvrage de catéchisme.

Néanmoins, ces productions n’omettent jamais, dans un système éducatif et social différentialiste, qu’elles s’adressent à un public particulier. Il n’est nullement question de faire des futures bourgeoises des savantes ou des pédantes. Aussi le savoir qu’il leur est dispensé demeure-t-il délibérément superficiel :

Oui, chère enfant, la lune a une certaine puissance sur les eaux ; c’est pourquoi les marées varient suivant le passage de cet astre, ainsi le flux et le reflux ne peuvent avoir lieu en même temps sur toutes les côtes de l’océan. Il faut te contenter de mon explication pour cette année. Elle suffit, chère Hélène, pour te donner une idée des marées. Une petite fille de ton âge peut se dispenser d’en savoir davantage là-dessus86.

Les connaissances sont manifestement dispensées en fonction de l’âge des destinataires, mais aussi de leur sexe, ce qu’invite à penser la mention des « lectures sérieuses mises en réserve par [les] mères87 », indiquant que les femmes bourgeoises ont des ouvrages de savoir qui leur sont spécifiquement destinés. Julie Gouraud, d’ailleurs, se place résolument hors du grandiloquent champ scientifique, entendu au sens large :

Peut-être aurais-je dû consulter les hiéroglyphes et les Védas, fouiller les bibliothèques, creuser les in-folio, secouer les poussières centenaires, et, sous les savantes toiles d’araignée, découvrir l’origine de la poupée, puis retracer son histoire philosophique dès le commencement du monde jusqu’à nos jours, accompagnée d’une dissertation sur ses grandeurs et ses décadences, mais je ne me sens pas la force d’être le Montesquieu ou le Michelet, le Thierry ou le d’Eckstein des aïeux de Vermeille88.

En résulte également une valorisation, contradictoire au sein d’un livre éducatif, du savoir acquis par l’expérience, que résume l’exclamation, au cours d’une excursion, de la petite « maman » de Vermeille chez Julie Gouraud :

Ô Vermeille ! que je suis contente de voir de si belles choses ! de m’instruire sans livres, sans cahiers, et avec toi, chère amie ! Certainement, il sortira quelques histoires de tous ces vieux châteaux, de ces clochers89 !

En réalité, l’affirmation n’est pas si paradoxale que cela, si l’on se souvient de la multiplicité des références convoquées par l’autrice : son œuvre est délibérément impure. En entretissant divers genres et formes textuels, Julie Gouraud refuse tacitement le statut de « livre » (charriant des connotations d’ennui), au profit d’un texte-expérience porté par le travail littéraire dont il fait manifestement l’objet, sans toutefois que ce ne soit jamais revendiqué.

Paroles d’autrices

L’autrice, vilipendant en 1839 les « bas bleus » pédantes, témoigne du jeu d’équilibriste auquel elle et ses consœurs sont contraintes :

Vermeille n’est point une poupée de lettres, elle n’a jamais porté de bas bleus. Sa plume est neuve, point émoussée par cent lourds feuilletons ou cent vieilles nouvelles90.

Alors même que ses références – César ou le Cardinal de Retz – font d’elle un parfait « bas-bleu91 », la romancière se défend de tout rapprochement avec une « femme de lettres ». C’est là refuser le lourd et peu légitime à l’époque statut d’autrice, et dénier faire œuvre littéraire. Il faut dire qu’à l’époque, George Sand excepté, peu de femmes sont pardonnées de leurs incursions hors des domaines de la poésie, de la morale ou de l’éducation92. L’on ne s’étonnera ainsi pas qu’aucun(e) des auteur(e)s ne revendique le genre romanesque, que cela soit dans un texte préfaciel ou dans le sous-titre générique donné à son volume93. On inclinerait même à penser que le choix de formes telles que les « mémoires », les « journaux intimes » ou la « correspondance » tend, par un effet d’illusion de réalité, à les en éloigner en les auréolant du cachet de l’authenticité. Il faut dire que le roman fait alors l’objet de toutes les condamnations – il « altère[rait] la rectitude du jugement, surexcite[rait] l’imagination et trouble[rait] l’âme94 ». Les accusations sont d’autant plus virulentes que le genre romanesque est susceptible d’être mis entre les mains de ces femmes jugées incapables d’une bonne pratique de la lecture95. Les homologues masculins de nos autrices ne sont d’ailleurs pas épargnés. La méfiance envers le roman est alors telle, qu’il serait malvenu de le revendiquer pour un ouvrage destiné aux jeunes filles96 – à tel point que l’on a pu affirmer que Zénaïde Fleuriot écrivait des romans contre le roman97.

Pourtant, ces volumes mêlant morale, éducation, instruction, catéchisme et vie familiale et domestique, prétendent bien aussi servir d’agrément à leurs jeunes lectrices. Comme il est de coutume dans la littérature de jeunesse, l’on ne saurait prodiguer aux enfants des discours sérieux sans les enrober des atours du divertissement. Aussi ces ouvrages s’inspirent-ils de certains topoï romanesques. Julie Gouraud, en montrant Vermeille qui, après son naufrage, se voit recueillie dans une famille de colons en Guadeloupe, ne s’inspire-t-elle pas de la littérature des robinsonnades, alors très en vogue98 ? De même, l’on rapprocherait volontiers les incursions en carrière dramatique de Merveille, danseuse sur corde dans Les Lettres de deux poupées, et de Charmante, chez Mme de Villeblanche, de ces romans de comédiens en lesquels se déploient les dessous des théâtres populaires depuis Scarron jusqu’à Théophile Gautier99. Dans la « dramatocratie100 » qu’est le xixe siècle, le monde du spectacle fascine d’autant plus qu’on le réprouve. Oscillant entre symbole de gloire et emblème de dépravation, il fonctionne comme un répertoire de clichés auxquels puisent nombre de textes littéraires de l’époque, littérature de jeunesse comprise101. Les Souvenirs de Charmante n’y font pas exception, l’héroïne vivant son lot d’aventures dramatiques :

j’avais […] mon logement particulier, et tous les autres pantins m’étaient subordonnés. Le maître avait même fait faire, tout exprès à ma taille, de beaux costumes de velours et d’or qui rehaussaient encore ma bonne mine. J’étais, sans contredit, la merveille et la souveraine de la troupe. De sorte que je prenais goût malgré moi à cette vie excentrique et nomade102.

Et Charmante de détailler sa vie de baladin. De même, on a pu montrer que « Zénaïde Fleuriot écrit avec le roman, avec ceux qu’elle a lus et, quoi qu’elle laisse entendre, avec ceux qu’elle lit encore103 » : Dickens, Balzac ou Walter Scott sont à compter parmi ses modèles. En cela, l’autrice est révélatrice d’une posture hésitante retrouvée chez certaines consœurs :

faut-il s’approprier le roman comme un patron déjà là au service d’histoires modèles, ou questionner le genre, à partir de la littérature, sur sa finalité éthique et son potentiel esthétique104 ?

À son instar, Julie Gouraud, « par un choix esthétique qui s’apparente à une réécriture parodique, aussi sérieux qu’en soient les propos » produit des « récits de poupée [qui] peuvent échapper au carcan du récit démonstratif ». En d’autres termes, il s’agit là pour ces femmes de faire de la littérature « sans en avoir l’air105 »… et en niant en faire106. Leur respectabilité est préservée.

Reste que sous couvert d’éducation et d’instruction, certaines de nos autrices se construisent un espace de création libre puisant dans la littérature contemporaine. Comment, par exemple, ne pas songer à ces « études de mœurs » et autres « physiologies » qui ont connu de beaux jours dans les années 1830107, face aux types parfois prodigués aux jeunes lectrices108 : sur le mode pathétique, celui de la petite fille miséreuse et malade en est un récurrent (on le retrouve dans Bouche-en-Cœur et dans les Lettres de deux poupées109), tandis que l’artiste nécessiteux en dépit de son talent intègre le récit de Zénaïde Fleuriot. Celle-ci offre en outre à ses lecteurs une peinture toute comique des milieux populaires, digne des caricatures journalistiques. Ainsi en va-t-il de la représentation du couple de concierges Tournecol – un large extrait permettra d’en apprécier toute la saveur :

M. Tournecol releva la tête, prit un air majestueux et, jetant un coup d’œil sur la glace, dit :

« Soyons plus fiers et ne demandons rien à personne, madame.

— Et qui est-ce qui voudrait demander, monsieur Tournecol, serait-ce moi ? Moi qui ai toujours vécu dans une si grande aisance. Ne vous êtes-vous jamais léché les doigts en mangeant de l’oie aux marrons qui se servait sur la table de mon père ?

— Si, si, madame Tournecol, car c’est grâce à cette oie et à ces marrons que je vous ai demandée en mariage.

— Comment l’oie, les marrons !

— Allons, allons, Eugénie ne t’exalte pas. Tu n’as pas oublié que ce fut en mangeant cette oie et ces marrons et en buvant plus que de raison, que je dis un jour de janvier à ton vieux regrattier110 de père :

« Je n’ai pas de préjugés, père Latournure, et moi, Isidore Tournecol, fils unique du premier tailleur de la ville, qui a du foin dans ses bottes111, je vous demande la main de Mlle Eugénie, qui me plaît, et voilà. »

Mme Tournecol l’avait écouté en rougissant de colère.

« Et si vous disiez, Isidore, que celui-là qui daignait me demander avait la réputation d’un mange-tout et d’un propre-à-rien.

— Mange-tout… non, non, puisque mon père vivait. C’est après que nous avons tout mangé ensemble, ma poule. En avons-nous mené une vie, Eugénie. Et m’as-tu dépensé en robes, en bijoux, en bêtises. »

Mme Tournecol frappa du plat de la main son genou et répondit :

« Tant que j’ai pu, Isidore. Voyant que tu ne quittais pas le café et que tu jouais et que tu menais la vie, ma foi, je m’en suis donné, et je peux dire que pendant deux ans j’ai été la dame la plus huppée comme toilette du quartier, et que je n’ai pas manqué une pièce de théâtre112. »

L’on aurait ainsi tort de penser que ces textes ne seraient que purs instruments didactiques moralisateurs, normatifs et rébarbatifs – du moins pour une partie d’entre eux. Certains intègrent de véritables morceaux de bravoure comiques. Le merveilleux encore, ou même cette veine fantastique hoffmanienne se diffusant tout le siècle durant, sont parfois convoqués, comme lorsque les poupées de Marie Guerrier de Haupt peuvent parler grâce au « sorcier » Wilhem, ou lorsque la Bouche-en-Cœur de Zénaïde Fleuriot s’anime sous l’effet magique d’un rayon de lune :

Une nuit, c’est toujours la nuit que se font les métamorphoses, je me trouvai, je ne sais comment, sous un vitrage sur lequel frappa soudain la lumière de la lune. Un large rayon traversa et m’enveloppa tout entière. Quand ce rayon m’éclaira le front, ô merveille ! je me sentis penser113.

Ces œuvres moissonnent les grandes tendances littéraires du temps et se les réapproprient, depuis l’imaginaire du conte jusqu’aux écrits comico-satiriques médiatiques, en passant par le roman, les feuilletons journalistiques, mais aussi le théâtre – en témoigne, par exemple, la charade insérée par Julie Gouraud dans les Lettres de deux poupées114.

Il en résulte des productions plaisantes, dont nombre d’entre elles ne déplairaient pas aux lecteurs d’aujourd’hui. À tel point que la question du lectorat effectif de ces ouvrages se pose : le « c’est toujours la nuit que se produisent les métamorphoses » ou le « ô merveille » de Zénaïde Fleuriot ne valent-ils pas, en surexposant le caractère invraisemblable et convenu de la fable qui s’énonce, comme boutades ironiques vis-à-vis des codes de l’imaginaire magique des contes que l’on dit enfantin ? Des fillettes sauraient-elles en partager la saveur ? Cela laisse penser que ce type de textes se destinait moins à des petites filles qu’à des adolescentes et à des jeunes femmes.

L’on inclinerait même à penser que cette vogue littéraire commence à décliner dès lors que les textes se retournent contre eux-mêmes et deviennent leur propre cible d’ironie. Julie Gouraud est à cet égard représentative, en proposant en 1864 un regard tendrement moqueur vis-à-vis de ses premières productions, et de ce passage devenu obligé du mariage de la poupée :

Une de nos petites filles n’a-t-elle pas imaginé de vouloir me marier ! J’en frémis encore ! me vois-tu unissant ma destinée à quelque insipide polichinelle, ou à un faux marquis ? Heureusement que Louise a refusé cette folle proposition.

« Je ne veux pas marier ma poupée ! » Pressée par ses petites amies, Louise a déclaré qu’il serait contraire à toutes les lois de la justice et du bon sens de marier une personne qui ne peut dire ni oui ni non.

Cet argument a eu le plus grand succès, et je sens le prix de la liberté, comme quelqu’un qui a été menacé de la perdre115.

S’agirait-il d’une critique discrète de ces mariages arrangés pour l’accomplissement desquels le consentement des jeunes épousées n’était pas rendu nécessaire ? Peut-être. Quoi qu’il en soit, se voit ici discrédité le destin auquel Vermeille, dans les Mémoires d’une poupée, quinze ans plus tôt, s’était conformé… avec joie. Vermeille servait alors d’exemplum, de modèle de vie aux jeunes lectrices. À présent, ce n’est plus le jouet qui fait l’éloge du mariage : quoique l’on continue d’en faire la promotion auprès des lectrices, les héroïnes de porcelaine se font apôtres de la liberté et du célibat de la poupée.

Il ne faudrait toutefois pas en conclure que ces textes auraient des ambitions « féministes » masquées. Julie Gouraud le clame dès 1839 : « Malgré ses qualités, Vermeille n’a jamais demandé l’émancipation de la poupée ; elle s’est contentée d’être la meilleure et la plus étonnante des poupées116. » L’autrice renie bien tout mouvement politique et/ou social agissant en faveur de la cause féminine117 et évoquera même dans son œuvre la « supériorité […] de l’homme sur la femme118 ». Son texte et ceux de ses consœurs sont néanmoins la preuve que l’on peut s’attacher à modestement et discrètement jouer les éducatrices, tout en faisant œuvre auctoriale par l’imprimé.

![Fig. 1. A. Noël, Les Jeux de la poupée, ou les Étrennes des demoiselles, Paris, A. Noël, 1806, n. p. [4 vo, 5 ro].](docannexe/image/82/img-1-small800.jpg)