Initié à partir de 2014 en remplacement des Cadist, CollEx-Persée amorce un tournant majeur avec un nouveau projet articulé autour de programmes à forte mutualisation.

Il y a un peu plus de 10 ans, au tournant des années 2010, la Mission de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire (la MISTRD) au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, avait amorcé une prudente révision des Cadist (Centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique), moins sur le fond touchant aux missions, que sur la forme. En effet, dans le prolongement d’une globalisation des moyens déjà à l’œuvre pour les établissements d’enseignement supérieur, il avait été décidé de soumettre une part de leurs dotations à des critères de « performance », pouvant aller jusqu’à 30 % du montant total. Beaucoup d’énergie avait été dépensée pour élaborer un système de notation devant permettre d’objectiver cette part sur critères, et qui s’avèrera être une vraie usine à gaz (je le dis sans ambages car j’étais moi-même à la manœuvre). Ainsi trouvait-on parmi les éléments d’évaluation : l’activité du Prêt entre bibliothèques (PEB), le nombre de jours d’ouverture par an, la participation ou non à un plan de conservation partagée, à des programmes de numérisation ou à un projet de recherche, la visibilité sur le Web en tant que Cadist, avec en regard, une échelle de notes…

Cette révision ne promettait pas les grands soirs, mais elle reflétait un questionnement latent au regard du maintien d’une dotation spécifique et néanmoins récurrente depuis le début des années… 1980. Je ne reviens pas sur les raisons de ce soutien qui, d’une certaine manière, venait palier la grande misère des bibliothèques universitaires en termes de moyens à l’heure de la massification des universités au tournant de ces années 1980. Certains iront jusqu’à parler d’un « cache-misère ».

Avec l’introduction de cette part sur critères, pas de révolution donc, à peine un ajustement des missions : fin de la notion d’exhaustivité pour les acquisitions dans un domaine donné, en particulier en langues étrangères, aucun des Cadist n’ayant les moyens d’assurer cette mission qui était centrale, et incitation à aller davantage vers les ressources électroniques. Avec un constat sévère : la lente et irrésistible baisse de l’activité du PEB, à quelques exceptions près, qui constituait l’autre mission fondatrice de ces centres.

Réinterroger le modèle des Cadist s’imposait pourtant dans un environnement qui avait fortement évolué depuis leur création : la place prépondérante des ressources électroniques dans l’écosystème des bibliothèques universitaires, l’émergence de la question de l’open access, l’évolution des pratiques des chercheurs, l’autonomie des établissements.

Un chantier entamé en 2014

De fait, c’est quelques années plus tard, en 2014, qu’a été engagé le véritable chantier de refonte des Cadist, suivant en cela, et avec quelque retard, la volonté du ministère de restructurer les politiques publiques en matière d’information scientifique et technique. Ce fut la création de la Bibliothèque scientifique numérique (BSN) dès 2007, inscrite, à l’initiative de l’Alliance Athéna, dans la feuille de route des infrastructures de recherche en 20121, aux côtés d’une nouvelle infrastructure dite « documentaire » : CollEx.

Cette démarche était fortement inspirée par le modèle des FID2 allemands qui connurent une refonte importante à la même époque avec la priorisation des soutiens disciplinaires via des appels d’offre, une forte orientation vers le numérique (ressources électroniques et numérisation) et le développement des services à la recherche.

À partir de cette année 2014, une « comitologie » fournie s’est mise en place (groupe de travail, comité de préfiguration, comité opérationnel) pour aboutir à un nouveau dispositif qui se déploiera en deux temps :

- En 2016, à la faveur de l’actualisation de la feuille de route des infrastructures de recherche3, la redé¬finition de CollEx pour devenir CollEx-Persée, une infrastructure dite « en information scientifique et technique », englobant le potentiel des collections d’excellence et Persée.

- En 2017, au travers d’un double appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le ministère afin d’arrêter le périmètre de ces collections d’excellence : choix des membres du dispositif et labellisation de collections spécifiques.

Un principe de coconstruction entre bibliothèques et communautés scientifiques

Le dispositif qui en découlera sera novateur à bien des égards. D’abord la gouvernance et le pilotage sont déconcentrés au niveau des établissements et des opérateurs en IST par le biais d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS) porté par la Bibliothèque nationale universitaire (Bnu) de Strasbourg. Le réseau se dote d’un conseil scientifique marquant la prééminence, notamment dans le cadre des projets soutenus par CollEx-Persée, du principe de coconstruction entre bibliothèques et communautés scientifiques.

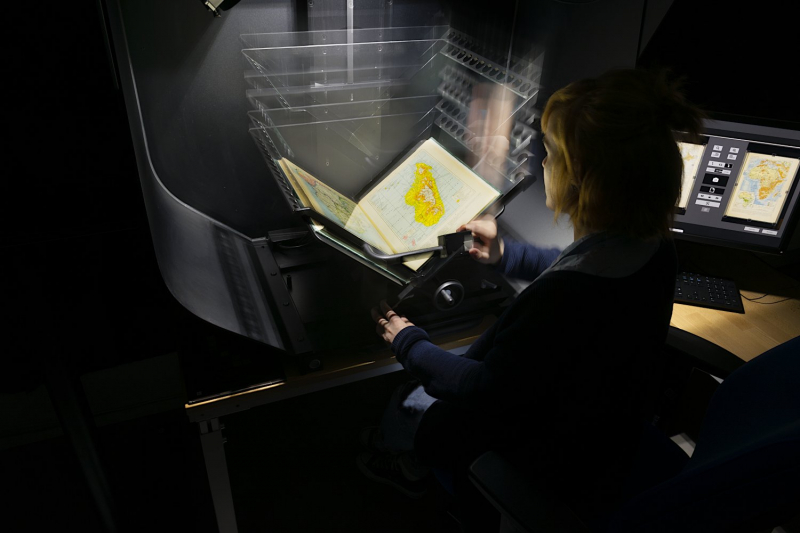

Dans le même temps, il assume un continuum au travers du soutien aux acquisitions disciplinaires ou thématiques à une vingtaine de bibliothèques sur le modèle Cadist, ainsi qu’à des programmes d’intérêt national en grande partie déjà amorcés par BSN et se traduisant dans le cadre de CollEx-Persée par des actions très concrètes : numérisation, signalement, acquisitions de ressources électroniques en licence nationale, plans de conservation partagée, archivage pérenne.

Au terme de quatre années de fonctionnement, et au regard de son jeune âge, CollEx-Persée est un pari réussi. Celui-ci s’apprécie tout particulièrement au travers des programmes et projets collaboratifs dont se sont emparées les communautés scientifiques. En revanche, on ne peut que constater que les réseaux autour des « collections disciplinaires » ne se sont pas développés, les politiques d’acquisition sur les dotations récurrentes aux bibliothèques délégataires et associées ne dépassant pas le plus souvent le périmètre local.

Bâtir un plan de numérisation à la hauteur des enjeux de l’ESR

Les orientations qui émergent des travaux de l’autoévaluation4 du GIS posent la vision d’un dispositif transformant pour les bibliothèques, basé davantage sur la donnée et les services. De fait, CollEx-Persée doit assumer pleinement sa fonction d’infrastructure en information scientifique en favorisant l’inscription des gisements documentaires dans les projets de recherche.

Au centre des enjeux, la crise sanitaire a montré l’absolu besoin d’une offre massive de ressources numériques accessibles à distance. Il devient urgent pour l’Enseignement supérieur et la recherche (ESR) de se doter d’un plan ambitieux de numérisation à hauteur des collections détenues par les bibliothèques afin de rattraper le retard pris par la France par rapport à des pays comparables dans le monde. Ce programme majeur, qui nécessitera des moyens conséquents, actera le rôle prépondérant que joue déjà Persée au sein du GIS.

Le nouveau dispositif devrait marquer, à compter de 2023, la transition vers un modèle mutualisé qui sera celui d’une véritable infrastructure répartie. Celle-ci, dans sa nouvelle organisation, sera appelée à être plus inclusive et à favoriser un effet réseau à grande échelle au travers de programmes particulièrement structurants et à forte mutualisation. Avec ce modèle ouvert, propice à l’innovation, il s’agira de sortir d’un périmètre figé de disciplines qui avait peu évolué depuis près de quarante ans sur la base des Cadist thématiques.

Sa réussite dépendra de la capacité du prochain GIS CollEx-Persée à répondre à plusieurs conditions. En premier lieu, ce dispositif, au service de tous les acteurs de l’ESR, devra être porté par une vraie volonté politique, en particulier au niveau des responsables des établissements. Ce qui suppose que les futurs programmes apportent une réponse tangible aux stratégies mêmes de ces établissements en matière de documentation et d’information scientifique, et rencontrent l’intérêt des infrastructures et opérateurs spécialisés. L’inscription des programmes dans l’environnement de la science ouverte sera, de fait, essentielle, en synergie avec tous les acteurs dans ce domaine.