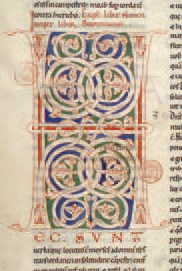

Pierre Lombard : Le Livre des Sentences, fin xiiie s. : Ms 766 f° 72 v° – Initiale C : La création des anges.

Bibliothèque Mazarine

Un bel héritage

La Bibliothèque Mazarine, placée sous la tutelle du Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche mais rattachée, sur le plan administratif, à l’Institut de France depuis une ordonnance publiée le 13 janvier 1945, apparaît aujourd’hui comme l’une des six bibliothèques de grands établissements que compte la capitale – Voir le n° 16 d’Arabesques oct.-nov.-déc. 1999. Le nom prestigieux qu’elle porte, indissolublement lié à celui de son fondateur, lui faisait un devoir de célébrer, l’année dernière, le quatrième centenaire de la naissance du cardinal Mazarin dont le testament, rédigé le 6 mars 1661, exprimait le voeu de créer non seulement un collège – le Collège des Quatre-Nations, construit sous la direction de l’architecte Le Vau et devenu depuis 1805 palais de l’Institut de France – mais aussi une bibliothèque, la Bibliothèque Mazarine, ouverte au public en 1689. L’existence d’un fonds ancien à caractère encyclopédique, où abondent les manuscrits (4 639), les incunables (2 110 notices) et les imprimés antérieurs à 1800 (environ 180 000 volumes) constitue assurément un atout majeur pour la Mazarine dont les collections modernes, en augmentation constante, sont plutôt spécialisées dans le domaine historique et littéraire : histoire du Moyen-Âge et de la Renaissance, histoire politique, économique, religieuse et artistique de l’Europe à l’époque moderne, histoire locale et régionale de la France.

C. Péligry

Bible, milieu xiie s. : Ms 45 f° 145 v° – Initiale H du Deutéronome.

Bibliothèque Mazarine

La Bibliothèque Mazarine et le Sudoc

Du fait de son histoire, la Bibliothèque Mazarine dispose de collections variées qui, tout en faisant la part belle à l’histoire, ne négligent pas, loin s’en faut, ces domaines connexes que sont l’art et l’archéologie… qui intéressent ce numéro d’Arabesques.

La partie informatisée de son catalogue – environ 120 000 notices –, disponible à la fois via le site internet de la bibliothèque et le Sudoc qu’elle a intégré en février 2002, ne rend que partiellement justice à cette richesse. En effet, le processus d’informatisation, initié dès les années 1997-1998 et poursuivi activement depuis lors, n’a quasiment concerné jusqu’à présent que la partie des collections entrées à la Bibliothèque Mazarine au xxe siècle.

Pour autant, ces collections « modernes », comme celles du xixe siècle dont le « recatalogage » et l’intégration au Sudoc sont programmés dans les années à venir, constituent une source importante bien que souvent négligée pour la recherche en art, en archéologie et plus largement en histoire. Hôte au xixe siècle de la Bibliothèque des Sociétés savantes, la Bibliothèque Mazarine s’est en effet enrichie à cette époque de nombreuses publications de sociétés savantes provinciales, de tirés à part d’articles d’érudits et d’études d’histoire locale. Cette spécificité parmi les bibliothèques parisiennes a été reconnue et renforcée par l’arrêté du 15 janvier 1926 qui lui attribue un exemplaire du dépôt légal pour les ouvrages d’histoire régionale et locale de la France. De plus, la Mazarine continue d’accroître ses collections dans le domaine de l’histoire culturelle et artistique des xve-xviie siècles, outils de travail nécessaires à l’étude de son très riche fonds ancien.

La richesse artistique de celui-ci est, en fait, triple : aux monuments « typographiques » que constituent certaines éditions rares, s’ajoutent en effet les gravures des ouvrages illustrés ou les recueils d’estampes et, plus encore, les précieuses reliures des xvie, xviie et xviiie siècles. Une première opération de « rétroconversion » a permis le versement dans le Sudoc d’environ 13 000 notices d’ouvrages antérieurs à 1800, soit plus d’un dixième des notices fonds anciens du Sudoc mais moins d’un dixième de l’ensemble du fonds ancien de la Bibliothèque Mazarine. Membre du groupe de travail « Livre ancien » de l’ABES, la Mazarine participe à l’évolution du Sudoc vers une meilleure prise en compte des spécificités du livre ancien – accès à des réservoirs étrangers spécifiques aux fonds anciens, formats, indexation… Dès 2003, la Bibliothèque Mazarine devrait enrichir le Sudoc des notices concernant les ouvrages anglais du xviiie siècle et espagnols du xvie siècle présents dans ses fonds, tout en poursuivant des opérations de rétroconversion – catalogue des incunables, ouvrages italiens, fonds janséniste…

Afin de pouvoir mettre à disposition de ses lecteurs distants un accès aux notices de ses manuscrits, sans attendre la rétroconversion du catalogue général des manuscrits prévue conjointement par le Ministère de la Culture et celui de l’Éducation nationale, la Bibliothèque Mazarine a d’ores et déjà saisi, en Unimarc dans son catalogue informatisé, les notices de ses manuscrits médiévaux. Elle poursuit actuellement avec l’ABES une réflexion visant à intégrer ces notices dans le Sudoc et permettre ainsi un lien avec la base Liber floridus.

P. Latour

Liber floridus : une base dédiée aux manuscrits enluminés

L’indexation des manuscrits à décor

L’indexation des manuscrits à décor de la Bibliothèque Mazarine est réalisée sous la direction scientifique de la section des sources iconographiques de l’IRHT – laboratoire du CNRS, UPR 841. Elle consiste en une description détaillée et normalisée des manuscrits suivant des critères d’analyse préétablis par la section des sources iconographiques. Trois catégories d’information, comme dans la base Initiale, créée par l’IRHT, sont référencées lors de ce travail d’indexation : la première concerne la description matérielle du manuscrit ; la deuxième le contenu textuel de celui-ci ; la troisième, le décor.

Les grilles d’indexation de ces différents domaines sont normalisées. S’agissant du décor, plusieurs critères ont été définis : ainsi, le document indexé, associé à une ou plusieurs images numériques, précisément référencé, est doté d’un titre, situé dans son contexte textuel et décrit par un certain nombre de mots-clés.

Toutes les descriptions sont menées à partir d’un vocabulaire préalablement défini, référencé dans des index et dans un thésaurus iconographique. Ce dernier a été initialement élaboré par F. Garnier (Paris, Le Léopard d’or,1984), puis revu par la section des sources iconographiques de l’IRHT. Ce thésaurus des mots-clés est l’un des outils de travail les plus élaborés de l’indexation : il recense le vocabulaire, organisé et hiérarchisé suivant une arborescence complexe, utilisé pour traduire en langage documentaire des éléments et des relations nécessaires à la connaissance du contenu iconographique des représentations. Dans la rubrique des mots-clés, les informations recueillies lors de l’indexation concernent aussi bien la typologie du décor (initiale historiée, miniature…), le genre de la représentation (portrait, scène biblique ou historique…), les lieux, objets et plantes figurés que les gestes et positions des personnages représentés.

Heures à l’usage de Rome, 2e quart du xve s. : Ms 502, f° 37 v. Détail : singe allaitant un chat

Bibliothèque Mazarine

Un projet cohérent

Les manuscrits achetés pour le compte du cardinal Mazarin furent acquis en bloc, dès 1668, par la Bibliothèque royale et ne connurent donc pas le nouvel écrin qui aurait dû les abriter, quai de Conti. Les quelque 1 400 manuscrits médiévaux, enluminés ou non, que possède aujourd’hui la Mazarine, proviennent du travail de collecte effectué par le très actif abbé Leblond, bibliothécaire de 1791 à 1803, principalement dans les « dépôts littéraires » constitués à Paris sous la Révolution, au détriment des communautés religieuses et des biens appartenant aux nobles émigrés.

Agissant dans le cadre d’une convention signée avec le Ministère, l’Institut de recherche et d’histoire des textes réalisa, au cours d’une campagne qui devait durer deux ans et demi (de janvier 1995 à juillet 1997) le microfilmage de ces précieux documents. Avant même l’achèvement de ce programme, dès la fin de l’année 1996, l’engagement était pris par l’IRHT et la Bibliothèque Mazarine, de reproduire sous une double forme, à la fois numérique et photographique, le décor des manuscrits médiévaux ; deux étudiantes travaillant à mi-temps, en alternance, dressèrent, tout au long de l’année 1997, l’inventaire des prises de vues à effectuer (choix des enluminures, avec indications de cadrage) ; le chantier proprement dit pouvait alors commencer, en janvier 1998 : La Bibliothèque Mazarine ne disposant pas, comme la Bibliothèque Sainte-Geneviève, d’un corpus iconographique composé de diapositives, le décor des manuscrits médiévaux fut directement numérisé à partir des originaux. Les cinq opérateurs qui se sont succédé sans interruption pendant trois ans ont pu ainsi produire près de 17 500 images numériques qui ne représentent sans doute pas la totalité mais du moins l’essentiel du décor des manuscrits : scènes avec représentations humaines ou animales, lettres historiées, échantillons de lettres simplement ornées ou filigranées, quels que soient leur importance et leur emplacement dans la page. Au fil des réunions qui se déroulèrent en 2001 et 2002, on vit émerger l’idée d’une base de données unique, commune aux bibliothèques de l’enseignement supérieur, à laquelle acceptèrent de participer spontanément les bibliothèques Mazarine et Sainte-Geneviève dont les projets particuliers étaient déjà bien avancés. Une convention, signée le 14 décembre 2001, lia ce faisceau de volontés et d’initiatives convergentes, fédérant les cinq partenaires en présence – Ministère, IRHT, CINES, ainsi que les deux bibliothèques déjà citées. La base « Liber floridus », qui tire son nom d’une encyclopédie composée au xiie siècle par un chanoine de Saint-Omer, était née dans son principe mais il fallut attendre le 8 octobre 2002 pour qu’elle soit consultable sur Internet, alors que l’indexation des images, entreprise dès 1998, et poursuivie systématiquement depuis avril 2000, ne devrait se terminer que dans deux ans.

Il convient de préciser enfin que les enluminures de la Bibliothèque Mazarine, accessibles sur tous les postes de travail de la salle de lecture, le sont aussi, sur l’un d’entre eux, en haute définition.

C. Péligry

Bien sûr, le langage documentaire ne peut imiter l’expression souple et nuancée du discours : il impose des choix car les descripteurs, mots ou expressions, ne doivent avoir qu’un seul sens. Dans le travail d’indexation, la rubrique des « Notes » permet précisément de pallier certaines « rigidités » du langage documentaire : ainsi il est possible de relever brièvement certains aspects de la représentation jugés significatifs d’un point de vue iconographique, historique, artistique, ou encore d’apporter des hypothèses en cas de doute quant à l’interprétation d’une représentation.

Soulignons que tous les outils du travail d’indexation (index et thésaurus) sont évolutifs et perfectibles. Plus généralement, la description raisonnée et méthodique des manuscrits est susceptible d’être améliorée et enrichie et se trouve, de fait, tributaire des progrès des recherches scientifiques. Rappelons enfin que l’indexation s’effectue d’après des critères établis par la section des sources iconographiques de l’IRHT qui a des objectifs d’analyse précis. Ainsi, certains thèmes de recherche ne sont pas développés car ils sont traités par d’autres sections spécialisées : c’est le cas notamment des informations concernant la codicologie, l’héraldique ou la critique textuelle.

Toute l’information scientifique indexée est diffusée sur la base de données de l’IRHT, Initiale, et, sous une forme plus allégée, sur la base Liber floridus http://liberfloridus.cines.fr.

F. Caroff