Dans le monde entier, la transition bibliographique fait évoluer les règles de description des documents auxquels les bibliothèques donnent accès mais aussi les données et leur circulation. Une transformation en profondeur à laquelle le référentiel Rameau n’échappe pas.

Élaborer des données bibliographiques réellement partagées, au-delà de leur rattachement institutionnel, et accessibles de façon équitable dans le monde entier : c’est le rêve qui se trouve derrière des réalisations conceptuelles comme les modèles IFLA LRM ou BIBFRAME, actuellement en cours d’implémentation dans des systèmes de nouvelle génération. En mettant en valeur les données les plus utiles parmi celles que produisent et gèrent les bibliothèques, ces nouveaux SGB et réservoirs de données ouvrent des horizons en matière de partage de données entre bibliothèques, et de diffusion des connaissances sur le web.

Au lieu d’être constitués de données en MARC structurées autour de la notion de notice, ces systèmes ont pour caractéristiques d’être des bases d’entités et de relations, intégrant de nombreux liens internes et externes. Autrement dit, pour décrire une ressource documentaire dans ce type de système, on puisera dans des référentiels d’œuvres, d’expressions, qui auront potentiellement été produits par d’autres bibliothèques ou réseaux. On ne décrira que ce qui n’aura pas déjà été décrit dans notre système ou dans les référentiels liés. Ces entités bibliographiques (Œuvre, Expression, Manifestation, Item) seront en relation avec des descriptions de personnes, collectivités, concepts, lieux, ou encore avec des repères chronologiques. Une grande partie des attributs permettant de décrire ces entités seront, plus qu’aujourd’hui encore, issus de référentiels (par exemple les catégories d’œuvre, les types de support…), de même que les relations permettant de les associer (relations d’adaptation entre œuvres, de création entre une œuvre et une personne…). Le recours à ces données et à leurs identifiants au sein de référentiels deviendra donc le principe de base de notre gestion de l’information bibliographique, celui qui permettra à nos données d’être pleinement utiles et utilisées par d’autres bibliothèques et sur le web, y compris dans des technologies non spécifiques à notre domaine. La réforme Rameau s’inscrit dans ce mouvement d’ouverture vers le web de données.

Qu’est-ce que la réforme Rameau ?

Il y a 40 ans, avec les débuts de l’informatisation des bibliothèques et l’ambition d’établir des catalogues collectifs, est né le Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié, Rameau, devenu aujourd’hui le langage d’indexation le plus largement utilisé par les bibliothèques françaises. Rameau répondait alors à des contraintes techniques et usages de l’époque (recherche par index tout particulièrement), aujourd’hui révolus. Jugé trop complexe et inextricable dans sa syntaxe, assigné à résidence dans les seuls catalogues des bibliothèques à l’heure où le principe de LinkedData s’impose sur le web, Rameau devait donc être transformé et modernisé, pour être simplifié, plus visible et mieux exploitable1. Un rapport d’avril 2017 présenté au Comité opérationnel Rameau a défini les axes forts de la réforme2 :

- faire évoluer Rameau pour le rendre compatible avec l’ensemble des évolutions actuelles

- rendre Rameau plus simple et plus intuitif, pour la recherche d’information comme pour le catalogage

- dépasser la syntaxe pour libérer la richesse sémantique et terminologique de Rameau. L’objectif principal est de recentrer Rameau autour de l’entité Concept, et de transformer en entités dans des référentiels séparés les autorités propres au Genre et à la Forme de la ressource ainsi que les subdivisions de Lieu et Temps initialement intégrées au vocabulaire contrôlé. Le Centre national Rameau (CNR), instance opérationnelle rattachée à la Bibliothèque nationale de France qui assure l’évolution du référentiel, a choisi pour ce faire de procéder par étapes successives.

Comment applique-t-on la réforme Rameau à l’Abes ?

Entre 2019 et 2021, les premières grandes étapes de la réforme mises en œuvre par le CNR ont été répercutées dans le Sudoc, accompagnées d’actions de communication et de formation, pour les bibliothécaires et les administrateurs de SGB.

1 - Vers un ordre unique « concept – lieu – temps »

Axe majeur de la réforme : la simplification de sa syntaxe, jugée bien trop limitative et complexe, via l’instauration d’un ordre unique de construction de chaîne d’indexation « concept - lieu – temps ». Il acte la disparition des subdivisions par domaine et des règles spécifiques d’emploi d’un certain nombre d’autorités. 72 500 autorités ont été ainsi transformées à cette occasion et plus de 700 0000 notices bibliographiques modifiées dans le Sudoc.

2 - Création du référentiel Genre/Forme

Autre modification d’importance en 2020, dans une logique de modélisation entités-relations conforme au modèle LRM : la création d’un nouveau référentiel Genre/Forme. Après création des nouvelles zones UNIMARC, quelque 17 000 autorités anciennement considérées comme des concepts ont été identifiées par le CNR et sont devenues des entités Genre/Forme. S’en est suivi le début des chantiers rétrospectifs dans les notices bibliographiques du Sudoc utilisant ces autorités (3 millions concernées, entre autres celles utilisant « Thèses et écrits académiques », « Actes de congrès »…).

3 - Vers un ensemble unique et cohérent de descripteurs

En complément, deux vagues d’opérations de « lissage terminologique » ont été menées par le CNR. Il s’agit principalement de créations, suppressions, scissions et fusions d’autorités, mais aussi de désambiguïsation des concepts et modifications de type d’autorités. Par exemple, de nombreuses autorités préconstruites (rassemblant plusieurs termes) ont été scindées, les autorités singulier/pluriel fusionnées, la fameuse et très usitée « Histoire et Critique » supprimée… donnant lieu à près de 1 000 autorités concernées pour une reprise de données dans plus de 500 000 notices bibliographiques du Sudoc. Aujourd’hui les opérations de lissage terminologique se poursuivent au CNR au fil de l’eau et sont, dans la mesure du possible, répercutées dans le Sudoc. L’Abes poursuit de son côté les chantiers de correction rétrospective, loin d’être achevés. Les établissements membres du réseau récupèrent les notices bibliographiques modifiées au gré de leurs besoins.

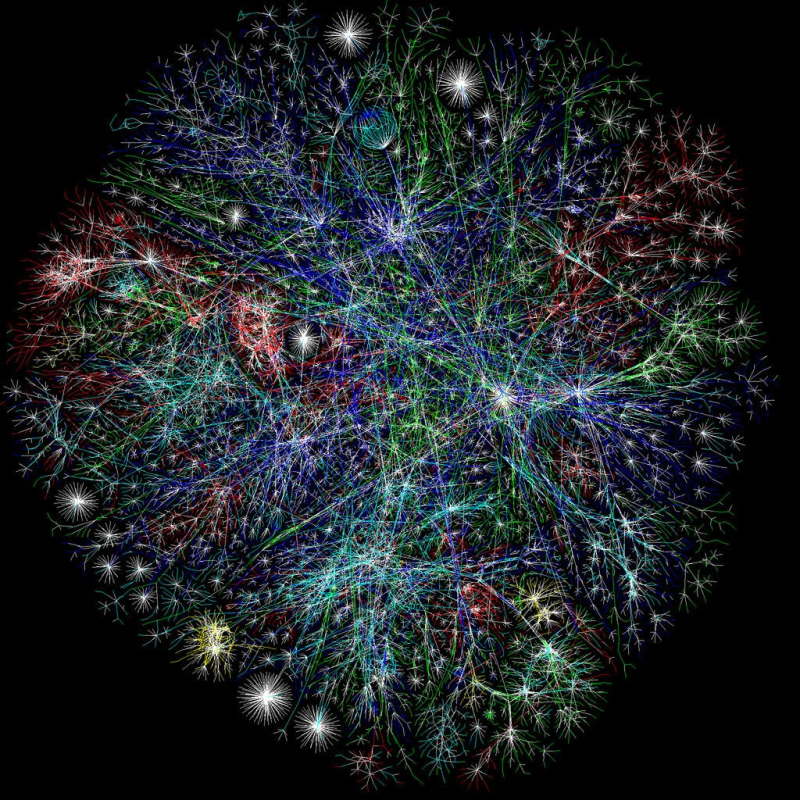

Représentation du web sémantique

crédit photo flickr / Patrick Barry

Vers un nouvel écosystème

Rameau restera un vocabulaire encyclopédique, relativement générique. Une réflexion reste à mener sur son articulation avec d’autres référentiels Sujet spécialisés ou des référentiels internationaux. À noter toutefois que les standards internationaux tels que RDA ne décrivent pas finement aujourd’hui l’entité Concept ni la subtilité des relations possibles entre différentes instances (combinaison, juxtaposition, influence…). Le CNR y travaille actuellement avec un groupe de normalisation RDA-FR. En termes d’usage, selon IFLA LRM, la relation de sujet qui correspond au concept actuel d’indexation sera portée par l’entité Œuvre, de même que la relation vers les entités Genre/Forme. Les référentiels Lieu et Temps pourront quant à eux être utilisés en lien avec toutes les entités du modèle : date de création d’une œuvre, période ou lieu comme sujet d’une œuvre, date et lieu de publication d’une manifestation, d’organisation d’un congrès, ou encore lieu où se trouve une collectivité ou année de naissance d’une personne. Les possibilités de liens riches et utiles sont très nombreuses. Pour autant, l’Abes ne pourra exploiter le plein potentiel de ces nouveaux référentiels, dont Rameau, que lorsqu’elle se sera dotée d’un système de nouvelle génération basé sur un modèle entités/relations. Le Projet d’établissement 2024-2028 de l’Abes devrait offrir l’opportunité d’aller vers ces nouvelles modalités de gestion de l’information bibliographique.