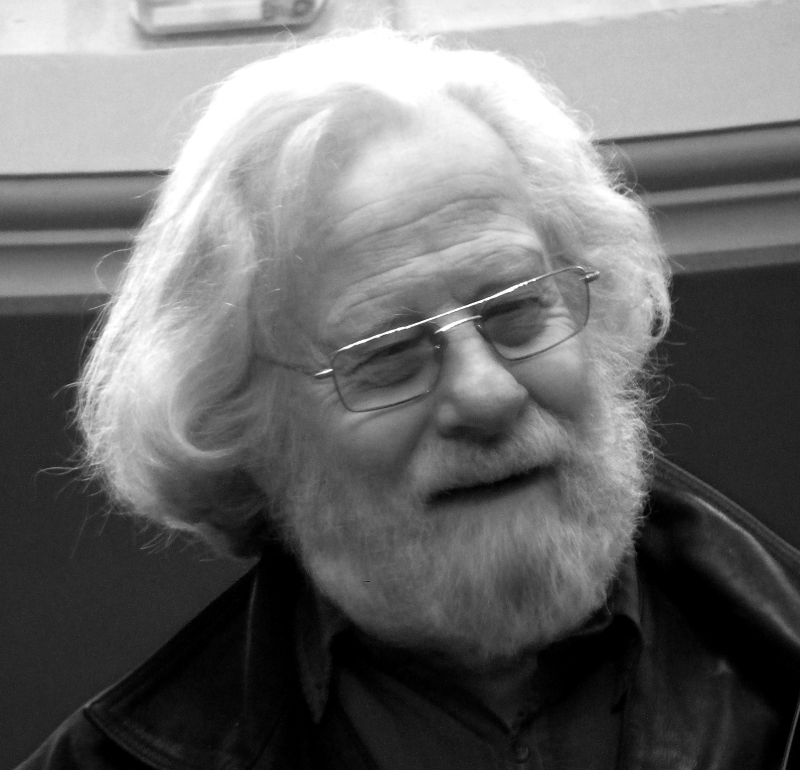

Crédit photographique : Edison Borquez

Alain-Noël Henri, nous vous accueillons aujourd’hui dans les pages de Canal Psy avec grand plaisir, puisque vous êtes à la fois le créateur deCanal Psy, mais aussi le fondateur du cursus de « Formation à partir de la pratique » que nombre de nos lecteurs connaissent bien. Vous venez aujourd’hui nous présenter un ouvrage d’entretiens paru en 2009 chez Érès où vous vous livrez, aiguillonné par les questions d’Oguz Omay, à un retour sur votre trajectoire professionnelle, mais surtout, un approfondissement de la question du « Penser à partir de la pratique ». Cette thématique se révèle le fil rouge de votre parcours au cours duquel vous avez choisi de quitter assez vite les chemins balisés de l’érudition pour une théorisation davantage contextualisée dans l’expérience… Pourriez-vous nous rappeler quels ont été les temps importants, les points de bascule de votre parcours ?

Alain-Noël Henri : Peut-être avant les points de bascule, le point de départ : une enfance de « bonhomme têtard » – je veux dire un corps réduit à une tête ; et des parents unis par l’enjeu de relever le défi de la cécité en mettant toute leur dignité à refuser l’état d’assistés. Une première bascule à vingt ans, quand je romps avec une identification préfabriquée au statut d’hyperintellectuel et vais chercher auprès des éducateurs de la génération des pionniers une rencontre avec le monde réel.

Une seconde bascule en mai 1968, lorsque je me sens rejoint par toute une génération amicale et généreuse, dans l’enjeu de travailler à mettre en accord ce qu’on est intérieurement avec son existence sociale. Les effets de ces deux rencontres convergent aussitôt après dans l’aventure de Recherches et Promotion1. C’est là que prend forme la certitude que s’occuper des êtres blessés, ce n’est ni les soigner, ni prétendre les réparer, mais c’est faire alliance avec eux à partir de la part blessée de soi-même ; et que s’y former, c’est faire pour son propre compte le seul travail dans lequel on puisse les aider : celui de se construire comme sujet à partir de son histoire, de son désir et de son inscription sociale.

Une troisième bascule, fruit d’une profonde crise de milieu de vie, y a ajouté un accent sur la mise en travail des épreuves de castration, à rebours de « l’illusion lyrique », ou si vous préférez, de la ligne de défense maniaque, qui avait été la contrepartie douteuse des richesses de l’après 68 : ce qui s’est traduit, dans cette deuxième grande entreprise qu’a été la FPP, par l’importance donnée au travail de théorisation.

Canal Psy : Psychologie, philosophie, psychanalyse, éducation spécialisée, mathématiques, histoire, langues et cultures antiques, langues contemporaines… Oguz Omay parle d’un effort constant chez vous d’appartenir à des mondes différents… Où s’origine ce positionnement chez vous ? Quelles en sont les implications ?

A.-N. H. : L’origine ultime, je serais bien présomptueux de prétendre la connaître. Cela forme un tout avec l’équation que j’ai toujours constatée en moi entre travail de la pensée et processus de totalisation dans lequel tout est bon à prendre, tout fait ventre. « Le concret c’est la totalité », disait Marx. Avec sans doute l’enjeu plus subjectif de mettre de l’unité là où les rapports respectifs de mes deux parents à la langue, à la parole, au monde paraissaient appartenir à deux planètes étrangères, sauf en ce qui concernait leur courage commun dans l’adversité de leur infirmité. C’est pourquoi la seule « discipline » à laquelle j’ai pu m’identifier, est, en fin de compte, la philosophie, justement parce qu’elle est par excellence le lieu de la transversalité et de la totalisation – et pas seulement la philosophie grecque. Et puis je soupçonne que les origines juives qu’on m’avait cachées, du côté de ma mère, ont fait résurgence sous la forme d’une sorte de cosmopolitisme intellectuel, d’un sentiment d’être « ici » mais pas « d’ici », ni non plus « d’ailleurs » mais en quelque sorte « de l’ailleurs de tous les ailleurs » : les juifs n’avaient d’autre terre que « les quatre coudées de la Torah », et cela se transpose aisément dans le sentiment de n’avoir d’autre terre que « les quatre coudées de la pensée ».

Cela dit, il ne faudrait pas non plus voir là un plaidoyer pour un syncrétisme à bas prix, ou une justification de la position du touche-à-tout. La mise en travail dialectique de fragments de discours empruntés à des champs qui ont, chacun, fait la preuve d’un degré élevé de cohérence interne, n’a de sens que si l’on resitue clairement leur sens et leur portée à la lumière de leur structure épistémologique propre. Soit dit en passant, l’usage que les psychologies se piquant de scientificité font des mathématiques, est, à de rares exceptions près, une belle illustration de la soupe insipide que peut produire une transposition de résultats en eux-mêmes solidement étayés, quand elle n’est pas précédée d’une rigoureuse clarification épistémologique de leur portée.

Je n’ai rien d’un Pic de la Mirandole, et l’ampleur de mes connaissances dans la plupart de ces domaines sont très éloignées de celles des spécialistes : mais lorsque j’aborde un discours spécialisé, je dépense peu d’énergie à accumuler des connaissances, et beaucoup à comprendre comment ce discours fonctionne, de quelles questions particulières posées à la réalité il a surgi, comment il construit ses objets, selon quelle logique il lie ses propositions, sur quel modèle explicite ou implicite de vérité il s’étaie, et a contrario, contre quel modèle explicite ou implicite de méconnaissance il se bat. Ce n’est pas en baragouinant un pidgin que l’on fait utilement dialoguer les langues – au moins aussi longtemps que ce pidgin n’est pas devenu lui-même une nouvelle langue.

C. P. : Vous êtes très critique envers les disciplines ou les courants qui se voudraient idéalement scientifiques… Comment s’articulent selon vous les relations entre connaissance et expérience ?

A.-N. H. : Dire d’un discours qu’il est « présumé savant », c’est d’abord souligner que le label de scientificité prend sens dans deux registres ; il authentifie la conformité de ce discours aux normes de la communauté scientifique par rapport à ses enjeux propres ; et il lui confère la valeur de langue sacrée, garante mythique de l’ordre symbolique propre aux sociétés industrielles, comme pouvait l’être le discours des humanités à l’âge classique ou le discours religieux au Moyen-Âge. Ces deux registres sont beaucoup moins liés qu’on ne le pense : la grande masse des travaux authentifiés comme scientifiques ne vient jamais alimenter pour le grand public la croyance, voire la ferveur, envers « La Science ». Et un grand nombre de ceux qui ont pour le grand public l’autorité de la science sont loin de répondre aux contraintes que se donne la communauté scientifique (dont la production est au reste loin d’être parfaitement indemne des à-peu-près, des paralogismes, voire des trucages auxquels elle ne cesse de faire la chasse).

Dans ce contexte, pour essayer de résumer, un peu à la hache faute de place, ma thèse concernant les dites « sciences humaines et sociales », je dirais que ce qui les fait exister socialement et historiquement est radicalement différent de ce qui fait exister les « sciences dures » ; qu’en particulier, elles ne sont pas concernées par les enjeux très spécifiques qui obligent ces dernières à tendre vers l’impartialité et l’universalité ; que, alors que leur essence est d’être les « discours d’appui » sacralisés des pratiques sociales au sens large, elles ne peuvent accéder à ce statut mythique qu’en se revêtant des oripeaux formels des sciences dures ; et que cette imposture incontournable pèse sur elles comme un destin qui se monnaie en d’innombrables contradictions dont elles ne peuvent se dépêtrer. Et j’ajouterai que quand elles ne se prennent pas pour ce qu’elles ne sont pas, leur valeur et leur dignité, dans leur ordre propre, valent bien celles des « sciences dures » dans le leur.

C. P. : Pourriez-vous nous parler du concept de mésinscription sur lequel vous vous centrez plus précisément dans la troisième partie de l’ouvrage ?

A.-N. H. : Je me suis résolu tardivement à proposer ce néologisme, mais je retrouve l’idée dans mes traces écrites les plus anciennes. Dès mes premiers contacts avec ce qu’on nommait alors « enfance inadaptée », m’était apparu que la désignation sociale d’une personne ou d’une catégorie sociale comme « à soigner », « à aider », « à accompagner », etc. – s’enracinait dans le même processus que lorsqu’elle est, ou était, « à surveiller », « à redresser », « à faire disparaître » (par l’exil, l’enfermement ou la mise à mort), etc. Qu’il s’agissait seulement de faire cesser le trouble qu’elle produisait, quel que soit le degré de ce trouble qui va de la simple envie de sourire jusqu’à l’extrême de l’horreur. Et que c’était ce statut d’emblème d’un effet psychique insupportable qui les définissait socialement, et non, comme on le criait à son de trompe, leur état interne, leurs enjeux, leurs contradictions, leur difficulté à vivre.

Assez rapidement, j’ai retrouvé le même constat dans les premiers écrits de Michel Foucault ; et il m’a fourni le point de départ d’une théorisation qui s’est ensuite développée de façon assez autonome par rapport à sa pensée. En même temps, comme je l’ai évoqué tout à l’heure, je rencontrais dans cet endroit des acteurs de terrain mus par une attention passionnée aux sujets souffrants dans leur réalité singulière et concrète. Je me sentais des leurs, et cela me faisait diverger avec ceux qui dans les années 70 développaient un pur discours de dénonciation. J’ai donc passé beaucoup d’énergie à tenter de démêler comment travaillait cette contradiction, d’être à la fois pris soi-même dans le trouble ou l’horreur, d’y être conforté par un gigantesque système de représentations sociales, d’enjeux macro- ou micro-institutionnels, de contraintes professionnelles aussi (c’est en fin de compte cet enjeu qui induit la réalité économique de l’énorme système médicosocial et par là, les emplois de ses acteurs) ; et d’autre part cette identification parfois presque clandestine à cet autre en chair et en os qui remue en chacun, souvent sans même qu’il le sache, l’écho d’angoisses et de douleurs enfouies ou au contraire à fleur de peau. Tout ce que je vous ai déjà dit, toute ma pratique au cours de ce demi-siècle, n’a consisté qu’à tenter de permettre l’élaboration de cette contradiction, avec l’espoir qu’elle permette à chacun, pour reprendre une fois de plus l’expression de René Char cité par Michel Foucault, de « développer son étrangeté légitime », et ce faisant qu’elle permette aux praticiens de permettre à l’autre de le faire pour son compte, plutôt que de l’exposer à cette violence ouverte ou masquée dont il est la cible, parce que lui-même est porteur de quelque chose qui fait violence aux autres.

C. P. : À Lyon, vous avez été l’un des pionniers de l’analyse de la pratique. Comment se dialectisait votre pratique de formation et de transmission avec ces espaces d’analyse de la pratique ?

A.-N. H. : Ma pratique de l’analyse de la pratique ou de supervisions de groupe n’a pas été très différente de ma pratique des groupes de formation à Recherches et Promotion et à l’Université, à l’énorme exception près qu’y était absent l’enjeu de l’écriture. Écouter avec attention, repérer dans l’apparent désordre de l’échange spontané quelles failles, préconsciemment ou inconsciemment actives, y sont souterrainement à l’œuvre et y interpoler des fragments de discours agissant comme l’interprétation en analyse : avec là aussi cette différence considérable qu’au lieu d’être renvoyés à un sujet singulier dans un rapport entre un « je » et un « tu », ils sont proposés à un groupe et, au-delà, implicitement à tout son espace social d’appartenance ; et proposées sous la forme d’assertions candidates à l’universalité. C’est encore vrai même quand, dans le groupe, ils s’adressent à l’un des membres en particulier, car la présence même des autres fait de lui le représentant singulier de tous ceux qui pourraient être à sa place ; ce qui en outre renforce la différence avec la relation psychothérapique, où l’enjeu organisateur est le destin d’un sujet singulier, alors que là, chacun adhère implicitement par sa présence même au fait que l’enjeu organisateur est le destin d’un espace de pratique (ce qui n’empêche pas le sujet singulier d’en faire son miel au passage…).

C. P. : À l’heure des 30 ans de la FPP, vous avez participé en octobre au colloque international sur la Partialité organisé par le département… Quel est votre sentiment sur le chemin parcouru depuis 1979 ?

A.-N. H. : Je distingue trois périodes. Ce qui a le plus changé dans les premières années – c’est ce que je mentionnais en débutant – est la place croissante du travail de théorisation dans le processus d’élaboration psychique constitutif de la formation. Ce fut aussi la complexification relative du dispositif, enrichissant progressivement la palette des outils d’aide à la formation.

Dans les dix années intermédiaires, ce fut son insertion dans un ensemble plus large, celui du département FSP, dont les composants venaient un à un compléter l’offre universitaire en direction des praticiens. C’est aussi l’apparition de postes d’enseignants attachés à ce département, que j’avais longtemps décrit en souriant comme mon « entreprise uni-personnelle » et sans cette constitution d’une équipe solide dans les années 90, la relève n’aurait pas pu être prise lors de mon départ en 1998. Depuis ce dernier, il doit bien y avoir des choses qui ont bougé, mais pas assez visibles de loin pour que je puisse en juger. J’ai surtout été frappé, au contraire, lors du colloque, à travers les contributions des étudiants FPP dans les ateliers et les trois mots que certains me glissaient dans les couloirs ou en me demandant de signer le livre, par la permanence sur l’essentiel. Ce qui s’est sans doute parachevé, c’est la lente intégration dans le patrimoine de l’Institut de Psychologie – j’ai eu un peu l’impression qu’il faisait maintenant partie des bijoux de famille, ce qui rend un peu rêveur quand on a connu, au mieux le déni et la marginalisation polie, et au pire les attaques virulentes dont il a été l’objet en ses débuts. Au moins sur la scène publique : car dans le même temps, à titre individuel, les étudiants FPP ont toujours intéressé les enseignants, qui ont toujours apprécié leur présence dans leurs TD, n’ont jamais rechigné à répondre à leurs demandes d’aide pour leurs travaux, ni à participer à leurs jurys. J’ai toujours dit que c’est cette qualité, reconnue de tous, des étudiants FPP, qui a légitimé le régime.

L’humour de Jean-Marc Talpin à propos de « ce régime qu’on présente encore au bout de 30 ans comme innovant », souligne quand même bien l’ambivalence persistante de l’institution universitaire (quand on n’attaque plus ce qui est à la marge, on le porte aux nues…) : FPP demeure l’un des analyseurs de la contradiction insoluble entre la position de clinicien et la position d’universitaire, mais il est l’un des espaces où cette contradiction est féconde et non stérilisante.

C. P. : Merci beaucoup d’avoir accepté cet entretien…Canal Psy persiste à développer son « étrangeté légitime » au sein de l’université…