Fondateur de la slavistique et de la russistique italiennes, Ettore Lo Gatto fut à l’origine de nombreux projets culturels et scientifiques, ainsi que de plusieurs entreprises éditoriales. Il créa notamment la revue Europa Orientale, publiée à Rome de 1921 à 1943. En 1982, dans un nouveau contexte historique, politique et culturel, deux slavistes italiens, Mario Capaldo et Antonella D’Amelia, entouré d’un prestigieux comité éditorial, ont entrepris la publication de la revue. La reprise du titre, avec une infime modification (Europa Orientale devint Europa Orientalis) témoignait de la filiation avec leur illustre prédécesseur. La revue Europa Orientalis est toujours publiée aujourd’hui. En 2024 elle s’est dotée d’un nouveau site offrant l’accès aux textes intégraux, à partir de son 43e numéro ; l’ancien site, qui héberge les numéros des années 1982–2023, reste ouvert.

Fig. 1. En 1834, les Monumenta Russiam, Moscoviam ac Rutenos spectantia furent transmis à Aleksandr Turgenev sur ordre du préfet des Archives du Vatican Marino Marini1.

Les « Archives russo-italiennes »2, adossées à Europa Orientalis, sont nées en 20013. La collection visait la découverte et la description, aussi complète que possible, des archives italiennes de fonds publics ou privés qui concernaient les émigrés russes en Italie. La deuxième livraison de l’« Archivio » est consacrée, entre autres, aux documents conservés au Collège pontifical de la Propaganda Fide et dans les archives privées du prince Sergej Aleksandrovič Ščerbatov. Le quatrième fascicule réunit, en dehors des articles analytiques, des matériaux donnant lieu à une bibliographie relative à l’histoire des relations entre Rome et Moscou entre le XVe siècle et le début du XVIIe. Plusieurs recueils de la collection sont monographiques. Le troisième volume est ainsi consacré à Vjačeslav Ivanov : il explore les documents conservés au Centre scientifique romain qui porte le nom de ce poète et penseur. La sixième livraison (en deux volumes) et la neuvième (également en deux volumes) traitent de l’écrivain Olga Resnevič-Signorelli, en s’appuyant principalement sur ses archives conservées à la Fondation Giorgio Cini à Venise.

La nouvelle collection « Les courants confluents entre la Russie et l’Europe » (Correnti d’incontro tra Russia ed Europa), tout en prolongeant la ligne éditoriale de l’« Archivio russo-italiano », vise l’élargissement de son aire géographique. Son titre s’inspire de l’héritage intellectuel d’Aleksandr Veselovskij, qui a élaboré le concept de courants confluents (встречные течения) dans ses travaux sur les interférences entre les littératures européennes4. Dès les années 1930, Mihail Pavlovič Alekseev soulignait les limites des études comparatistes en littérature et de la notion d’influence. Aujourd’hui, la théorie littéraire opère souvent avec le concept de transfert culturel qui s’est implanté grâce aux investigations de Michel Espagne et Michael Werner. Il nous semble toutefois que la catégorie des courants confluents, sans être éloignée de celle des transferts culturels, s’approche davantage de la notion latine de translatio, c’est-à-dire de déplacement. Nous retenons de cette constellation d’approches les changements sémantiques qui s’opèrent lors du passage d’une zone culturelle à une autre, que ce soit le déplacement d’un objet matériel, d’une personne ou d’une œuvre d’art, tant dans l’espace que dans le temps. En expliquant les raisons de notre choix terminologique, nous avons signalé dans l’argument de notre collection :

Sous l’expression courants confluents (employée par Veselovskij) nous entendons les dynamiques historiques et artistiques qui se manifestent sur un sol étranger, fécondes en raison de l’existence de racines communes et d’une certaine « manière de penser » ; car ces dynamiques s’exercent grâce à leur propre besoin d’assimiler, en retour, la culture étrangère d’accueil.

Под «встречными течениями» (используя термин Веселовского) мы имеем в виду творческое или историческое действие на почве чужой культуры, плодотворное и в силу наличия общих корней, «общего направления мышления», но и благодаря идущей навстречу потребности воспринять чужое. [Giuliano, Shishkin, 2024: 4]

À ce jour, la collection compte deux livraisons. Le premier volume est monographique [Giuliano, De Simone, 2024]. Il traite du compositeur Giovanni Paisiello et englobe ses seize lettres inédites adressées à Semën Voroncov, ambassadeur russe à Londres, qui a joué un rôle décisif dans l’invitation du compositeur à Saint-Pétersbourg en 1776. L’annexe du volume répertorie vingt-six représentations théâtrales pétersbourgeoises auxquelles Paisiello a pris part.

Que ce fût Pëtr Tolstoj, le prince Antioh Kantemir ou le chancelier Mihail Voroncov, la haute aristocratie russe se nourrissait de la langue, de la littérature et de la musique italiennes. L’activité débordante de Paisiello — rien qu’en 1777 il avait composé et mis en scène cinq œuvres théâtrales — assura son succès à la cour de Catherine II. Les neuf années passées à Saint-Pétersbourg transformèrent profondément son statut : d’une part, le compositeur jouissait d’un rang qu’il n’aurait jamais pu espérer dans son pays ; d’autre part, il redora le prestige de l’empire. En 1780, l’impératrice lui accorda une pension annuelle de quatre mille roubles, et une gratification supplémentaire à hauteur de dix mille roubles « pour les copies des opéras et autres partitions ». Pour se faire une idée de l’importance de ces sommes, rappelons que les académiciens touchaient deux mille roubles par an. Quant au montant fabuleux de la « prime », il équivaut deux millions d’euros environ. Pourquoi la condition du compositeur devint-elle si exceptionnelle ? D’abord il faut prendre en considération ses origines : un Napolitain décida de venir à Saint-Pétersbourg. Ensuite, l’attitude à l’égard de l’Italie et des arts italiens. Engagé sous le règne de Catherine II, Paisiello bénéficia de la tutelle de l’impératrice. Plus tard, sous Alexandre Iᵉʳ, la musique et le théâtre italiens ne jouiront plus du prestige qu’ils avaient connu à la fin du XVIIIe siècle.

Le titre de la deuxième livraison en dit long sur son sujet : Des archives romaines aux archives pétersbourgeoises [Giuliano, Shishkin, 2024]. Le volume s’ouvre par la contribution d’Urszula Cierniak et d’Alicja Bańczyk consacrée à Zinaida Volkonskaja, belle femme, dame d’honneur à la cour d’Alexandre Iᵉʳ, favorite du tsar, cantatrice, poète, compositeur, femme de théâtre, dédicataire des vers de Puškin. De nouveaux documents en provenance des archives de la Congrégation de la Résurrection à Rome révèlent une page méconnue et, pourtant capitale, de sa vie. Il s’agit de l’épisode dit polonais. Après sa conversion au catholicisme en 1833, Zinaida Volkonskaja quitte définitivement la Russie pour s’installer à Rome. Au cours de la décennie suivante, elle se rapproche des Résurrectionnistes, ordre religieux fondé à Paris dans les années 1840 par les prêtres polonais en exil [Boudon, 2001 : 165]. La chose à retenir dans ce propos n’est pas autant le déplacement géographique de Volkonskaja, de Saint-Pétersbourg vers la Ville éternelle, que son « mouvement » spirituel : de l’Église synodale vers l’Église de Rome. Une lettre de 1854 adressée à l’ambassadeur de France près le Saint-Siège atteste de la prise de position politique de Volkonskaja : émigrée, issue de la haute noblesse russe, elle fait appel à l’ambassade afin d’aider une famille de réfugiés franco-russes originaires de Kiev.

La contribution de Natalia Sajkina touche indirectement aux jeunes années de Zinaida Volkonskaja, plus précisément au séjour diplomatique de son père, prince Aleksandr Belosel’skij, et de sa mère Varvara Tatiščeva, en Italie. Dans cette correspondance familiale, composée de trente-deux lettres rédigées en russe et en français, se déploie une véritable chronique de la vie de la noblesse à l’étranger : les voyages à Vérone, Trente et Milan, la description des costumes portés alors dans ce milieu, les audiences accordées par le roi de Sardaigne, les spectacles vus au théâtre de Turin, notamment le concert symphonique La Mort de Werther de Gaetano Pugnani (1731–1798).

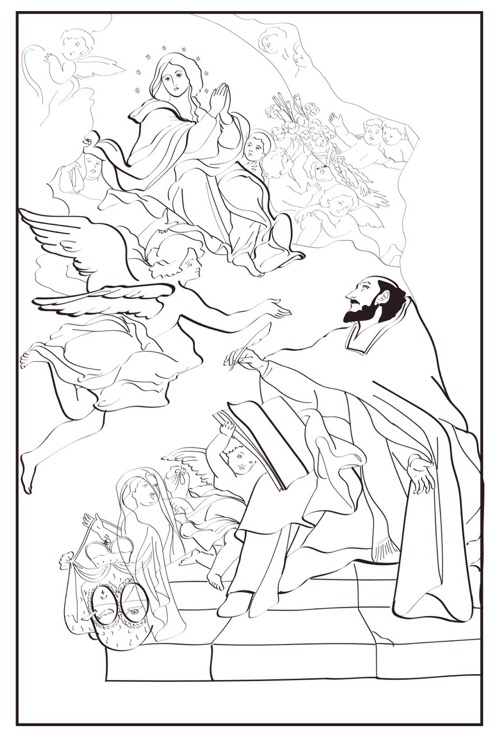

Dans ses dernières lettres, la princesse-mère expriment ses inquiétudes vis-à-vis de la situation politique et de la maladie qui lui sera fatale. En citant la lettre de Varvara Belosel’skaja (née Tatiščeva) datée du 26 septembre 1792, nous conservons son orthographe originale : « …ma santé est de nouveau abîme, aucune remede ne pourra faire effet avec cette situation d’esprit, adieu adieu jamais, mais jamais je ne fait si malheureus. Tout le monde souffre en me voyant ; ah dieu me suite au ciel » [Сайкина, 2024: 157]. Sans entrer dans les détails de cette correspondance, arrêtons-nous sur une circonstance qu’on pourrait qualifier de « destin posthume » de Belosel’skaja. Cet épisode illustre les voies imprévisibles qu’empruntent les œuvres transplantées dans le temps et dans l’espace. Varvara Belosel’skaja est décédée fidèle à la foi orthodoxe ; son époux l’a fait inhumer dans un carré réservé aux défunts de cette confession. Le prince Belosel’skij confessait lui aussi l’orthodoxie, et, en homme instruit, il était conscient des différences entre les Églises. Et pourtant, la représentation picturale de son épouse était tout à fait étrangère à la tradition iconographique orientale. Le prince Belosel’skij a commandé à un peintre florentin le tableau Une vision de la princesse Belosel’skaja ; il en a imaginé la composition et suivi personnellement l’exécution (Fig. 2).

Fig. 2. Peintre inconnu, Une vision de la princesse Varvara Belosel’skaja, 1792. Reprise du dessin par Marija Naumenko. Original conservé au Musée d’État d’histoire des religions à Saint-Pétersbourg.

Dans le coin inférieur droit du tableau, on voit un prêtre en habits liturgiques orthodoxes rouges et or ; il a une élégante barbe taillée en pointe et son visage fin fait penser plutôt à un Espagnol, à la rigueur à un Grec. Ce prêtre tient dans sa main une plume et écrit dans un livre ouvert devant lui : « À Turin, le 14 novembre 1792, à cinq heures vingt, la princesse Varvara Jakovlevna Belosel’skaja, née Tatiščeva, s’éteignit en cessant de rendre heureux son époux » («Княгиня Варвара Яковлевна Белосельская, урожденная Татищева, преставилась и перестала приносить счастье своему супругу в Турине 14 ноября 1792 года, в 5 часов 20 минут утра») [Сайкина, 2024: 63]. Le rideau peint à droite est tiré pour laisser voir la princesse au ciel. Un ange, qui occupe presque toute la partie gauche, montre la princesse au prêtre, qui, stupéfait, lève son bras. Dans le coin supérieur gauche, Varvara Belosel’skaja, les mains jointes dans la prière, siège au paradis, entourée d’anges ailés et la tête ornée de nimbe étoilé. De cette façon, c’est la peinture occidentale qui a servi de modèle pour figurer une défunte orthodoxe. Une telle synthèse aurait été impossible dans l’art russe de l’époque. Le principal intérêt de cette œuvre tient à la confluence des pratiques religieuses russes et des modèles esthétiques romaines, qui, à première vue, n’auraient pas dû se rencontrer.

Le prince avait fait transporter le tableau dans son domaine, où l’œuvre a demeuré jusqu’en 1917. La destruction de l’Église et l’extermination de la noblesse ne représentent qu’un aspect des profondes mutations sociales engendrées par la révolution bolchévique. La propriété des Belosel’skij étant réquisitionnée, le tableau s’est retrouvé au musée de l’Athéisme de Léningrad, où il fut intitulé, d’une manière fausse et abusive, L’Ascension de Varvara Belosel’skaja. En d’autres termes, alors qu’une rupture historique mettait en péril le clergé et la noblesse, la nouvelle culture soviétique a fait de l’objet de piété familiale un outil de propagande athée.

Zinaida Volkonskaja avait, dans le jardin de sa villa romaine, une « allée des souvenirs ». Elle y a fait ériger une stèle portant l’inscription « à ma mère chérie que n’ai pas connue ». Dans son autobiographie inachevée, elle écrivait :

Ma mère mourut à Turin, et j’ignorais tout sur les circonstances de sa mort et sur ses idées religieuses. Il m’était interdit de parler d’elle avec mon père ; il l’aimait à ce point et souffrait tellement qu’il n’avait même pas de force pour déplier la feuille avec sa mèche de cheveux : ses mains tremblaient, et il rangeait en fin de compte cette précieuse relique. Je me souviens seulement qu’il l’appelait « ma sainte ».

Моя мать умерла в Турине, и я ничего не знала ни о подробностях ее смерти, ни о ее религиозных идеях. Разговаривать о ней с отцом было нельзя, он ее так любил и так горевал о ней, что у него не хватало даже силы развернуть бумагу, в которой хранились ее волосы: его руки дрожали и он прятал снова эту драгоценную реликвию. Я только помню, что он называл ее «моя святая». [Гаррис, 1916: 43]

Nous pensons que l’épithète sainte remonte au tableau commandé par le père de Volkonskaja.

Le nom de jeune fille de la mère de Lev Tolstoj était Volkonskaja. Dans Guerre et Paix, Tolstoj s’inspire de l’histoire de la famille Volkonskij pour construire l’une des lignes narratives de son roman. La première version du roman commence par le retour d’un décembriste dans la capitale, après quarante années de bagne. L’écrivain a bien conservé dans la version définitive de son roman l’insurrection décembriste de 1825, mais comme une attente, comme l’annonce d’un choix moral encore à venir.

Le sort tragique d’une autre branche des Volkonskij, issue directement du décembriste Sergej Volkonskij fait l’objet de la contribution de Maria Cicognani Wolkonsky. Au XXe siècle, cette famille a dû affronter la spoliation, l’exil, puis la nécessité de se reconstruire un foyer en Europe. Les Volkonskij ont entretenu des relations fécondes avec les milieux artistiques, littéraires et aristocratiques italiens. Un membre de cette famille a collaboré avec Federico Fellini (fig. 2).

Fig. 3. Federico Fellini et le prince Vadim Wolkonsky. Début des années 1960. Photographie. Archives privées, Rome.

On a pu croire que les femmes nobles russes installées en Italie et Maksim Gor’kij, « chantre des vagabonds » et « précurseur de la révolution », n’avaient rien en commun. Pour autant, persécuté dans son pays et affublé de l’étiquette de « criminel politique », Gor’kij est favorablement accueilli non seulement dans des cercles démocratiques, mais également parmi l’aristocratie russe expatriée. Devenu proche de la famille du médecin Sergej Botkin, Gor’kij est reçu à la villa Lante, dans le salon de la princesse Nadežda Šahovskaja, elle-même apparentée à Nicolas II.

Le deuxième volume de la collection publie pour la première fois les lettres de Gor’kij adressées, au début de l’année 1908, à la veuve Botkin. L’écrivain y raconte avec précision ses projets et son utopie « capriote » qu’il voyait prendre forme. Cette année-là est la plus décisive dans la vie de Gor’kij pour la période dite « de Capri » (fig. 4 et 5). « L’école du parti » sur l’île de Capri est conçue comme une communauté idéale composée de personnes éclairées, nourrissant des idées avancées appelées à bâtir un avenir heureux pour le monde entier. Pour Gor’kij, l’île de Capri s’opposait à une Russie malade et corrompue, à sa littérature décadente et « malsaine », et à ses quêtes religieuses « déformées ». Les desseins de Gor’kij à Capri s’inscrivent dans ce que nous avons appelé « courants confluents », le lieu où se rencontrent différentes cultures européennes. Ce croisement se reflète également dans l’Encyclopédie russe pour ouvriers, en douze ou seize volumes, qui aurait dû reproduire celle de Diderot et d’Alembert dont les idées ont, selon Gor’kij, favorisé la révolution de 1789.

Fig. 4. Fille de Sergej Botkin Marija et Marija Andreeva (née Jurkovskaja) dans la salle à manger de la villa Blaesus à Capri en 1908. Photographie de Jurij Željabužskij, Musée Gorki à Moscou.

Fig. 5. Maria Botkina. Portrait de Gorkij. Papier, crayon. L’original se trouve au musée de l’Institut de littérature russe à Saint-Pétersbourg.

Fig. 6. Maria Botkina. Portrait assis de Gorkij. Papier, crayon. L’original se trouve au musée de l’Institut de littérature russe à Saint-Pétersbourg.

Dans l’esprit de l’« Archivio russo-italiano », un tiers de l’ouvrage est consacrée au dépouillement des fonds d’archives. La collection a pour objectif d’inventorier systématiquement les documents italiens conservés dans le Département des manuscrits de l’Institut de littérature russe à Saint-Pétersbourg. Ce fonds renferme plus de quatre cents lettres, dossiers, dessins et artefacts, étalés de la fin du XVIIIe siècle à la seconde moitié du XXe siècle (fig. 6). Ces documents concernent des compositeurs, hommes politiques, juristes, militaires, critiques, clercs, traducteurs et artisans. À la croisée des langues et cultures européennes, ces pièces, certes fragmentaires, constituent un outil irremplaçable pour les recherches qui font revivre une civilisation révolue.