Le présent article trouve son orientation sous le prisme des nombreux chassés-croisés d’une langue à une autre qui caractérisent les fonds Russie et Europe médiane de la Bibliothèque Diderot de Lyon. Dans un premier temps j’interrogerai la construction de ces collections pour laquelle la pratique de la traduction fut et continue d’être un présupposé indispensable, et je convoquerai plusieurs figures savantes et polyglottes qui les ont façonnées. Ensuite je nous inviterai, au plus près du livre, à une traversée des langues1, propice à la découverte d’un corpus riche, divers, polyphonique – outils pour apprendre, comprendre et transmettre, textes religieux, historiques et littéraires.

Du fonds slave des jésuites aux fonds Russie et Europe médiane

Initiés au milieu du xixe siècle, les fonds Russie et Europe médiane sont le fruit d’un travail documentaire accompli durant des décennies par des érudits et des chercheurs – Russes exilés en France et scientifiques européens. C’est à des pères jésuites d’origine russe désireux d’œuvrer au rapprochement entre catholiques et orthodoxes qu’il appartient de poser les fondations d’une bibliothèque alors appelée la Bibliothèque slave ou encore le Musée slave, et que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de fonds slave des jésuites. Ces derniers se dotent rapidement d’une documentation qui donne la part belle aux langues slaves comme à l’ensemble des langues européennes. Puis au fil des décennies ce sont des savants spécialistes de l’histoire russe et, plus largement, de la civilisation slave, ou encore des linguistes, qui enrichissent ces ressources. Les collections sont régulièrement irriguées par des acquisitions et par des dons, comme ceux par exemple de Jean-Marc Négrignat, de Denis Dabbadie, de Guilaine Yvanoff-Limant, ou encore d’Anne-Marie et Athanase Tatsis-Botton. Dans mon article, j’accorde une attention particulière à René Marichal, Cornelis Van Schooneveld et Claude Kastler.

Les documents qui composent cette collection sont variés : monographies, revues et journaux, cartes, estampes, photographies, boîtes d’archives. De multiples publications dont les plus anciennes remontent jusqu’au xvie siècle témoignent de l’histoire du livre et de l’imprimé en Russie et en Europe. Elles nous plongent au cœur de vastes contrées, dont les frontières sont mouvantes et les langues, nombreuses et poreuses. Nous avons entre nos mains un vivier multilingue, carrefour de transferts culturels, vision pluridisciplinaire d’un vaste champ du savoir. Ce dernier n’existerait probablement pas sans le fonds jésuite institué au milieu du xixe siècle.

Les fonds Gagarine et Saint-Georges

En 1855 le supérieur général de la Compagnie de Jésus, le Père Beck écrit dans sa lettre adressée au provincial de France :

Ce projet renferme deux choses, qu’on emploiera selon que la divine Providence nous le permettra. D’abord, on fondera une espèce de bibliothèque, qui pourra porter le nom de St Cyrille et de St Méthode, apôtres des Slaves. En même temps, on essaiera de fonder des missions pour la conversion des Slaves. En attendant qu’on sonde le terrain pour pouvoir commencer les missions et, s’il se peut, fonder un noviciat, on commencera par publier quelques ouvrages, qui, avec la bénédiction de Dieu prépareront les cœurs et dissiperont les préjugés. Cette publication se fera en deux manières : 1° On tâchera de réunir des livres en différentes langues, en rapport au schisme, à l’histoire ecclésiastique des pays slaves et surtout de la Russie, en un mot des livres qui peuvent être utiles en vue de la conversion de ces peuples. Une bibliothèque ainsi composée n’existe probablement nulle part, et elle serait cependant de la plus grande utilité pour ne pas dire de première nécessité, à tous ceux qui veulent s’instruire sur ces matières. 2° On fera ensuite des publications, traductions, réimpressions, ouvrages originaux en diverses langues, toujours en vue du même objet [Rouët de Journel, 1922 : 619-620].

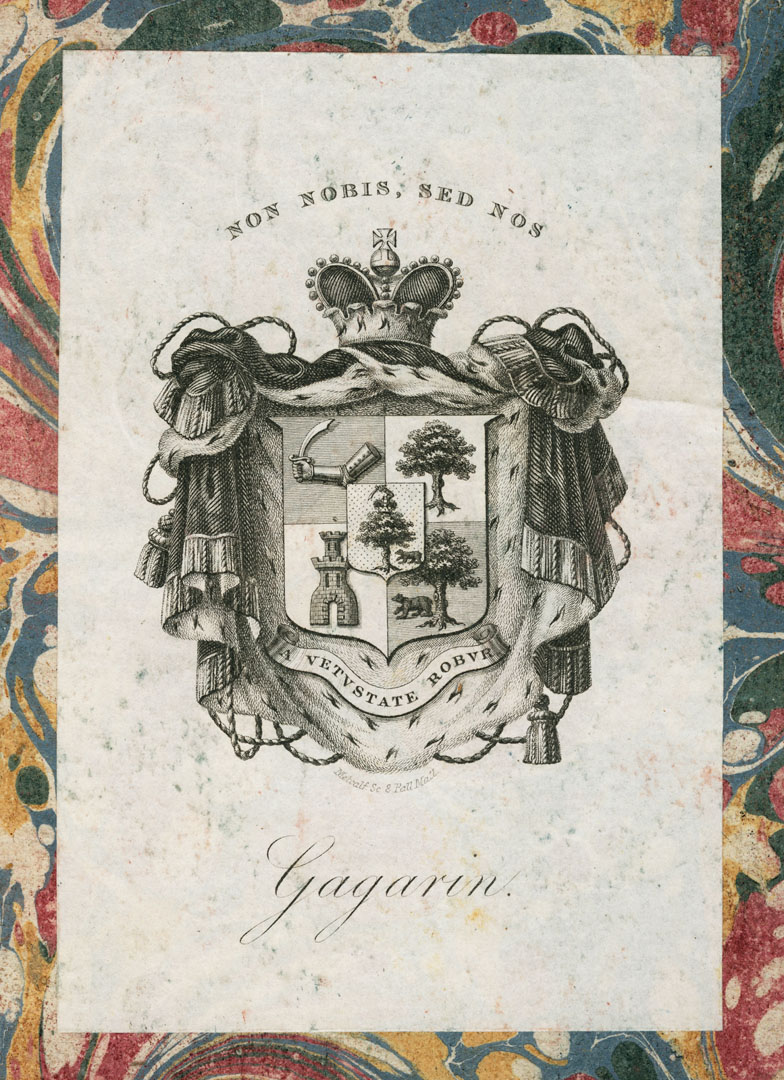

Ces mots scellent l’acte fondateur de la Bibliothèque slave, dont l’émergence est directement liée à une mission apostolique, qui ambitionnera plus tard de réunir les chrétiens d’Orient et d’Occident. Depuis 2002, la Bibliothèque Diderot de Lyon conserve en ses murs ce fonds slave des jésuites, lui-même fruit de la réunion de deux bibliothèques. La première est créée à Paris au milieu du xixe siècle et porte le nom de son initiateur, Ivan Gagarin, un prince russe devenu jésuite et exilé en France, accompagné dans cette entreprise par d’autres membres de la Compagnie de Jésus d’origine russe. La seconde est le fonds Saint-Georges du nom d’une communauté d’émigrés russes qui se forme à Constantinople après 1917 autour d’un petit groupe de jésuites.

Ill. 1. Ex-libris du fonds Gagarin2.

Ill. 2. Ex-libris du fonds Saint-Georges.

Ill. 3. Ex-libris de la famille Gagarin.

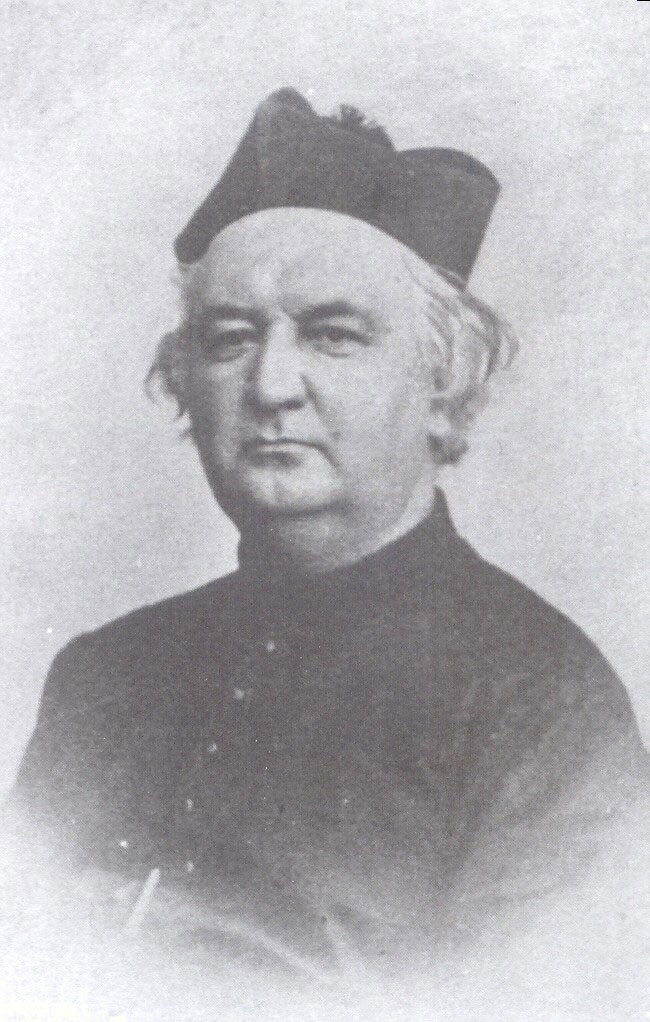

Ivan Sergeevič Gagarin (1814-1882), ses compagnons et ses successeurs

Hommes de foi et hommes de science, investis d’une mission spirituelle, animés d’un profond désir de connaissances, les pères fondateurs du fonds slave des jésuites cherchent avec ardeur à convaincre et à transmettre. Francophiles et francophones, toujours russophones, ils naviguent entre deux langues, communiquant et publiant dans l’une comme dans l’autre. Tout commence avec le fondateur de la bibliothèque, Ivan Sergeevič Gagarin, illustre représentant de la vieille aristocratie russe.

Ill. 4. Portrait d’Ivan Gagarin.

Ivan Gagarin vient au monde à Moscou, dans une famille emblématique de l’élite russe, occidentalisée et francisée ; les Gagarin ont de tout temps été au service des tsars. Le jeune Ivan est éduqué à la maison, sous la houlette d’un précepteur français ; il est aussi initié à l’allemand. Gagarin reçoit une éducation qui fait de lui un jeune homme cultivé, animé d’un fort intérêt pour l’histoire de son pays et de l’Europe occidentale. Dès 1831, le jeune prince Gagarin embrasse la carrière diplomatique ; ses missions le conduisent dans les grandes villes européennes, de Munich à Paris. Avide de découvertes intellectuelles et culturelles, le jeune diplomate fréquente les cercles littéraires en vue. Il côtoie Friedrich von Schelling, Fëdor Tjutčev, ou encore le cercle des poètes réuni autour d’Aleksandr Puškin, Pëtr Vjazemskij, Vladimir Žukovskij et Mihail Lermontov. Mais cette vie brillante ne satisfait pas sa quête d’un idéal. Gagarin est déçu par l’orthodoxie qui se confond avec un pouvoir autocratique qu’il rejette et qu’il juge vidée de son contenu spirituel. Il est séduit par les idées du philosophe Pëtr Čaadaev qui attribue le retard politique et social de la Russie au rejet du giron de l’Église catholique romaine. En 1843, Ivan Gagarin franchit le pas, se convertit au catholicisme et va jusqu’à entrer dans l’ordre de Saint-Ignace. Ce choix, douloureux est lourd de conséquences : il est privé de ses biens, déchu de tous ses droits, banni à vie de la Russie. Il décide alors de s’établir à Paris.

Rapidement, le tout nouveau Père jésuite Gagarine exprime le souhait de développer une mission apostolique envers les peuples slaves. Il obtient de sa hiérarchie une réponse favorable en 1855. Il s’est rendu à Rome où il a rencontré le Supérieur général de la Compagnie, le Père Beck, qui, quelque temps plus tard, adresse au provincial de France le fameux courrier, cité au début de mon article, qui préconise la création de la mission des saints Cyrille et Méthode et de la bibliothèque.

Le Père Martynov et le Père Balabine, jésuites russes eux aussi contraints à l’exil, s’associent au Père Gagarine pour mener à bien la mission de l’Œuvre.

Evgenij Petrovič Balabin (1815-1895) est né de mère française et catholique. Homme cultivé, il s’intéresse à la littérature et l’art et pratique la musique. Il entame une carrière dans la haute administration, au service du ministère de l’Intérieur. Mais en 1852, lui aussi change de manière radicale le cours de sa vie en devenant jésuite. Il se consacre en priorité à l’enseignement.

Natif de Kazan, Ivan Matveevič Martynov (1821-1894) est élevé à l’Institut des orphelins de Gatchina, fait de brillantes études à l’université de Saint-Pétersbourg, et devient le précepteur des enfants du comte Šuvalov, autre converti au catholicisme. Martynov suit le même chemin spirituel que Gagarin et entre dans la Compagnie de Jésus en septembre 1845. Théologien, philologue, historien et polyglotte, le Père Martynov est l’auteur de nombreux travaux dont une grande part est consacrée au recensement et à l’étude des manuscrits slaves [Martynov, 1858] ; nous lui devons la publication en langue russe du Recueil Cyrillo-Méthodien3.

Le Père Gagarine fournit de nombreux articles à différentes revues et publie également plusieurs ouvrages sur la présence catholique et jésuite en Russie, et sur les relations entre orthodoxes et catholiques. Parmi ses livres, il faut signaler le fameux ouvrage polémique disponible en français et en allemand, La Russie sera-t-elle catholique ? [Gagarin, 1856]. Avec ses compagnons Martynov et Balabine, Gagarine est à l’origine de la naissance de la revue Études. C’est aussi grâce à lui que sont publiées pour la première fois les œuvres du philosophe Čaadaev [Tchadaïef, 1862]. Enfin, Gagarine nous laisse son journal, témoignage exemplaire d’un itinéraire intellectuel et spirituel, nourri des idéaux du romantisme et des espoirs apportés par le règne du tsar Alexandre Ier [Gagarine, 2020].

D’autres hommes de foi et de science succèdent à Gagarine et à ses compagnons. Tous ont en commun un bilinguisme dynamique, se mettant toujours au service de cette double culture franco-russe, ou mieux encore d’une culture plurielle franco-slave. Ainsi en est-il des historiens et spécialistes de questions religieuses, les prêtres jésuites Paul Pierling (1840-1922) et Marie-Joseph Rouët de Journel (1880-1974). Né dans une famille catholique qui s’est implantée en Russie au temps de Catherine II, l’historien Paul Pierling entre dans la province d’Autriche à l’âge de 17 ans. Il entreprend en 1878 une série de publications sur le faux Dimitri. Il s’attelle ensuite à une histoire des relations de la Russie avec le Saint-Siège [Pierling, 1896-1912]. Le Père Pierling dirige la Bibliothèque slave de 1882 à 1922. Théologien, Marie-Joseph Rouët de Journel publie à l’Enchiridion Patristicum, recueil des principaux textes des Pères de l’Église sur les problèmes théologiques [Rouët de Journel, 1911]. Dès 1905, la situation politique russe alerte la hiérarchie jésuite. Le Père Rouët de Journel est encouragé à étudier la langue russe et à orienter ses travaux de recherche dans le but de servir la cause de la religion dans ce pays. En 1922, il publie l’histoire du collège russe de Saint-Pétersbourg [Rouët de Journel, 1922] ; dans les années 1950, sort le dernier volume de son histoire des nonciatures de Russie, ouvrage couronné par l’Académie [Rouët de Journel, 1922-1957]. Rouët de Journel reste à la tête de la Bibliothèque slave jusqu’à ses dernières années.

Les pères fondateurs de cette « bibliothèque russe4 » et leurs successeurs amassent une documentation destinée à étudier le catholicisme et l’orthodoxie, leur histoire commune et déchirée. La bibliothèque contribue à fédérer à Paris des exilés russes du xixe siècle et des émigrés russes post-1917 et au-delà, avec des représentants des mondes universitaire et culturel. Elle prend particulièrement d’importance entre les deux guerres quand Paris devient la capitale de l’émigration russe.

Le fonds Saint-Georges et la Bibliothèque slave de Meudon

Le fonds Saint-Georges, installé à Meudon à partir de 1945, est rejoint par la bibliothèque de Gagarine au début des années 1980. En 1920 à Constantinople, des émigrés russes confient l’éducation de leurs enfants à des pères jésuites qui créent l’internat Saint-Georges. Dans l’entre-deux-guerres, l’internat déménage à Namur en Belgique, où se développe déjà une bibliothèque. Arrivé à Meudon, l’internat existe en tant qu’école qui accueille toutes les classes du primaire à la terminale et se transforme en Centre d’études russes dans les années 1970. Dès 1948-49, les Pères de Saint-Georges créent des sessions de russe ouvertes à des étudiants, à des chercheurs, à tous ceux qui souhaitent apprendre la langue russe. Les fonds Gagarine et Saint-Georges prospèrent ensemble à Meudon jusqu’au début du xxie siècle. L’ensemble est désigné sous le nom de Bibliothèque slave de Meudon.

En 2002, la Compagnie de Jésus décide de confier sa Bibliothèque russe à d’autres mains que les siennes. Le choix se porte finalement sur l’École normale supérieure de Lyon. Une convention de dépôt pour au moins 50 ans est signée en 2002, puis renouvelée en 2010, entre la province de France de la Compagnie de Jésus et l’ENS de Lyon.

Le père jésuite René Marichal (1929-2020)

La figure de René Marichal m’est particulièrement chère. J’ai eu le privilège de le connaître, car il fut l’ultime directeur de la Bibliothèque slave de Meudon, et c’est lui qui assura son transfert jusqu’à la bibliothèque lyonnaise.

Ill. 5. Portrait de R. Marichal, © Province de France, Compagnie de Jésus.

René Marichal5 grandit à Lyon, dans une famille très religieuse qui l’inscrit dans un collège jésuite pour y accomplir toute sa scolarité. Si l’esprit religieux lui convient pleinement, rien, selon ses propres dires, ne le prédispose à s’intéresser à la Russie. René Marichal entre au noviciat en 1947. C’est là qu’a lieu son premier contact russe en la personne du Père Charles Bourgeois, premier jésuite français ordonné prêtre dans le rite byzantino-slave. Puis il commence à pratiquer la langue russe grâce à la fréquentation d’émigrés russes. Lors de ses études de russe à la Sorbonne, il bénéficie de l’enseignement de Pierre Pascal. René Marichal témoignera tout au long de sa vie de l’importance de cette rencontre dans son cheminement personnel. Il manifestera toujours avec force l’admiration que lui inspirait ce chercheur et pédagogue. Fraîchement licencié René Marichal est associé à la bibliothèque slave en devenant l’adjoint du Père Rouët de Journel. À partir de 1963, il commence à être impliqué dans des missions qui œuvrent pour l’union chrétienne. Il participe au conseil œcuménique des Églises et se rend en Russie à plusieurs reprises. Il fait également partie du comité de dialogue théologique catholique et orthodoxe. Il s’investit aussi en tant qu’expert auprès du Service pour l’unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France.

Plusieurs publications témoignent de l’œuvre de traducteur de René Marichal, par exemple, une anthologie de textes traduits du vieux russe Premiers chrétiens de Russie (1966). Au début des années 1970, Nikita Struve, le directeur des éditions YMCA-Press, prend contact avec lui pour le faire participer à la traduction de L’Archipel du Goulag, qu’il est en train de publier en France en russe et en français. René Marichal s’attelle ensuite à la traduction du récit autobiographique de Solženicyn, Le chêne et le veau. Il est aussi impliqué dans la traduction de l’ouvrage de Vladimir Bukovskij, Et le vent reprend ses tours. Viennent ensuite ses travaux de traduction de l’œuvre d’Aleksandr Men’, Les sources de la religion, et aussi du premier tiers du journal du Père Alexandre Schmemann. On doit aussi à René Marichal la création de la revue Simvol en 1979 dont l’ambition était de servir la vie des deux églises, catholique et orthodoxe, dans leurs réalités respectives, tout en témoignant de leur complémentarité [Marichal, 1994 : 229-237].

Dès 1973, René Marichal est étroitement associé à la communauté de Saint-Georges. Il est en charge du transfert du fonds Gagarine à Meudon au début des années 1980. L’environnement pédagogique de Meudon et la vie en internat ont favorisé le développement réussi d’une expérience œcuménique où les religieux catholiques ont fait des pas vers les rites orthodoxes. On y célèbre en effet les offices selon le rite byzantino-slave. Ce contexte favorable à l’union des églises est encouragé par le Père Marichal.

René Marichal accompagne la destinée de la bibliothèque jusqu’à son déménagement à Lyon. Même si le départ de Meudon est un déchirement pour lui, il soutient le passage de flambeau aux Lyonnais. Il a son bureau à l’ENS et collabore aux manifestations que nous organisons. Pendant longtemps il n’est pas rare de rencontrer sa haute silhouette dans nos magasins, dans la proximité de ses livres qui lui tiennent tant à cœur. Jusqu’au bout il aura été attentif à nos actions, nous offrant son savoir et nous prodiguant toujours ses précieux conseils et ses encouragements.

La bienveillance de René Marichal n’avait d’égal que son humour dont il usait encore lors de notre dernière rencontre, au printemps 2019, un an environ avant son décès, à l’occasion de la journée d’études consacrée à Solženicyn. Il avait pu se déplacer jusqu’à nous pour écouter les interventions. Il était prévu qu’il nous gratifiât d’une communication et qu’il nous fît profiter de son témoignage sur l’écrivain. Sa santé, de plus en plus précaire, ne le lui avait pas permis. C’est l’image de son sourire souvent facétieux que nous gardons de lui. Au nom de la BDL et en mon nom, en témoignage de notre reconnaissance, je lui dédie cet article.

Cornelis Van Schooneveld (1921-2003)

En 2004, Dorothy Van Schooneveld, veuve de Cornelis Van Schooneveld, fait don de la bibliothèque de son mari, linguiste et slaviste. Né à la Haye en 1921, Van Schooneveld étudie les langues et littératures slaves à l’université de Leyde. Animé d’une passion pour les langues, il développe une pratique intense de plusieurs d’entre elles, et devient un véritable polyglotte, pour les langues slaves en particulier. Il affiche dès cette époque son envie d’unir le monde du livre et la formation scientifique en entreprenant de cataloguer le fonds légué à la bibliothèque universitaire par son professeur Nicolaas Van Wijk (1880-1941). Après la soutenance de sa thèse de doctorat, Cornelis Van Schooneveld rejoint l’université de Columbia (New-York), où il sera l’un des premiers slavistes et linguistes à être formés par Roman Jakobson. De retour aux Pays-Bas, il devient en 1952 professeur des langues baltes et slaves au sein de l’université de Leyde. En 1959, il part aux États-Unis où il enseigne tout d’abord à Stanford en Californie, puis à partir de 1966 dans l’Indiana à Bloomington. Les travaux de Van Schooneveld s’appuient sur les théories de Jakobson et mettent en évidence des caractéristiques sémantiques particulières de la langue russe, applicables aussi à d’autres langues slaves [Hinrichs, 2001 : 1-3].

Cette activité scientifique est associée à une riche entreprise éditoriale. En effet Van Schooneveld crée et dirige d’importantes collections aux éditions Mouton & Co, les Slavistic Printings and Reprintings, réédition de publications russes, textes historiques fondamentaux et fac-similés de revues, et les Janua linguarum et les De proprietatibus litterarum. [Hinrichs, 2001 : 4-16].

Le fonds Cornelius Van Schooneveld réunit environ 14 000 documents dont 60 % sont en caractères cyrilliques. Il comporte des ouvrages aussi bien classiques que rares, traitant de linguistique générale, de linguistique et de littérature russes et slaves, de civilisation et d’histoire du monde slave. Les outils divers et variés utiles à l’étude des langues slaves abondent. On y trouve par exemple pour la langue tchèque le premier dictionnaire unilingue de la langue tchèque en neuf volumes, Příruční slovník jazyka českého (1935-1955), et le premier dictionnaire étymologique qui montre les spécificités des langues tchèque et slovaque Etymologický slovník jazyka českého a slovenského [Machek, 1957]. Par ailleurs, ce fonds comporte une vaste collection de périodiques (130 titres recensés à ce jour), dont environ 50 % sont écrits dans une langue slave : bulgare, serbo-croate, slovène, slovaque, polonais et russe. Si l’essentiel de la collection est consacré à la linguistique, la présence d’une quantité non négligeable d’ouvrages relevant d’autres disciplines – philosophie, anthropologie, arts – en fait un ensemble reflétant parfaitement la complexe construction de la pensée d’un scientifique. La BDL abrite aussi une trentaine de boîtes contenant des articles et notes éparses, ainsi que des documents divers comme des cartes et des plans, rassemblés par Van Schooneveld. Les archives proprement dites du linguiste sont conservées à l’université de Leyde. À partir du site web de la BDL, on peut accéder à un inventaire des documents présents dans le fonds du savant hollandais : http://www.bibliotheque-diderot.fr/fonds-cornelis-van-schooneveld-248342.kjsp?RH=bdl-020302. Sur la plupart de ses livres, on découvre, en guise d’ex-libris, sa signature.

Ill. 6. Signature de Cornelius Van Schooneveld.

Claude Kastler (1936-2011)

La bibliothèque d’un autre linguiste, Claude Kastler, est venue enrichir nos ressources. Né à Caudéran près de Bordeaux en 1936, Claude Kastler est le fils de l’éminent physicien Alfred Kastler, honoré du prix Nobel en 1966, professeur à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, et d’Élise Gosset, normalienne, agrégée, professeur d’histoire et de géographie. Il développe très tôt une véritable passion pour les livres et pour le monde du savoir. Il grandit en amoureux de la lecture et engrange des connaissances tant en littérature, qu’en histoire, en philosophie, en théologie et en histoire de l’art. Par ailleurs, grâce à son père d’origine alsacienne il se familiarise avec l’allemand et nourrit vite un vif intérêt pour les langues étrangères.

Claude Kastler accomplit ses études secondaires à Paris au lycée Montaigne, puis au lycée Louis le Grand. Il obtient ensuite à l’université une licence d’allemand puis une licence de russe. Parallèlement, il se forme à la langue tchèque.

Après un séjour en URSS en 1959-1960, Claude Kastler est reçu brillamment à l’agrégation de russe. Pour son premier poste, il est nommé à Lyon, au lycée du Parc. Et à partir de 1968 il enseigne à l’université de Grenoble. Il mène de front l’étude du russe et du tchèque, et en 1981, il commence l’étude du polonais. Il est l’auteur de trois grammaires des langues slaves : une syntaxe russe [Kastler, 1993], une grammaire tchèque [Kastler, 1973] et une grammaire polonaise qui existe uniquement sous la forme d’un tapuscrit ou manuscrite ; sa publication est envisagée.

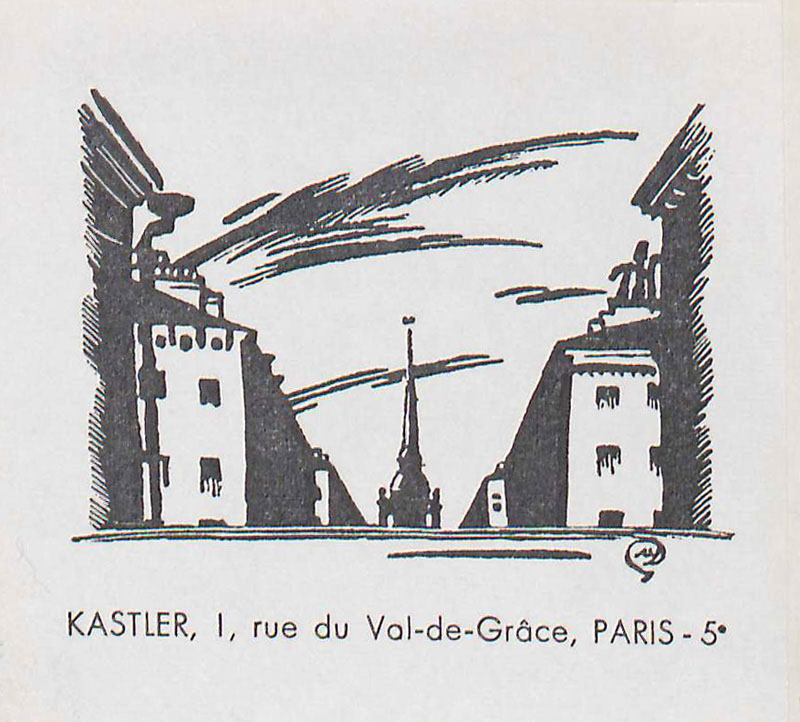

Polyglotte et pédagogue, Claude Kastler construit tout au long de son parcours une bibliothèque très riche, consacrée à la culture slave. Dans les années 2000, il confie à la Bibliothèque Diderot de Lyon des documents sur Aleksandr Voronskij (1884-1937), auquel il a consacré un livre [Kastler, 2000]. Puis, en 2015, la veuve de Claude Kastler, Lioudmila Kastler, enseignante et chercheuse à l’université Grenoble-Alpes, donne à la BDL une grande partie de la bibliothèque de son mari. Ce nouveau don est composé principalement d’ouvrages polonais et tchèques. On compte environ 600 livres qui concernent la Pologne – langue et littérature en majorité mais aussi histoire, dont 80 % sont en polonais, et environ une centaine qui regardent vers le monde tchèque. On y trouve des œuvres de nombreux auteurs polonais et tchèques dans leur version originale : Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Bohumil Hrabal, Karel Čapek et aussi des dictionnaires, dont le grand dictionnaire polonais unilingue en 50 volumes (1994-2005). La partie polonaise de ce fonds est aujourd’hui signalée dans notre catalogue. C’est par une étiquette illustrée, où sont écrits son nom et son adresse, que Claude Kastler singularise ses livres6.

Ill. 7. Ex-libris de Claude Kastler.

Au plus près du livre, une traversée des langues

La découverte de nos collections est une invitation au voyage, de l’Europe occidentale au fin fond de l’Asie et du Caucase. Je propose trois parcours, en quelques livres et en images. Le premier sera un survol de quelques références bibliographiques plurilingues qui nous conduiront en Europe médiane et en Russie, jusqu’en Arménie et en Géorgie. Ensuite je m’attarderai sur des documents emblématiques de la bibliothèque jésuite, dont l’existence est liée à des histoires de traductions sur fond d’enjeux religieux et politiques. Enfin, je ferai halte dans ces capitales de la slavistique qu’ont pu être Prague, Vienne, ou encore Saint-Pétersbourg, à la fin du xviiie et dans la première moitié du xixe siècle.

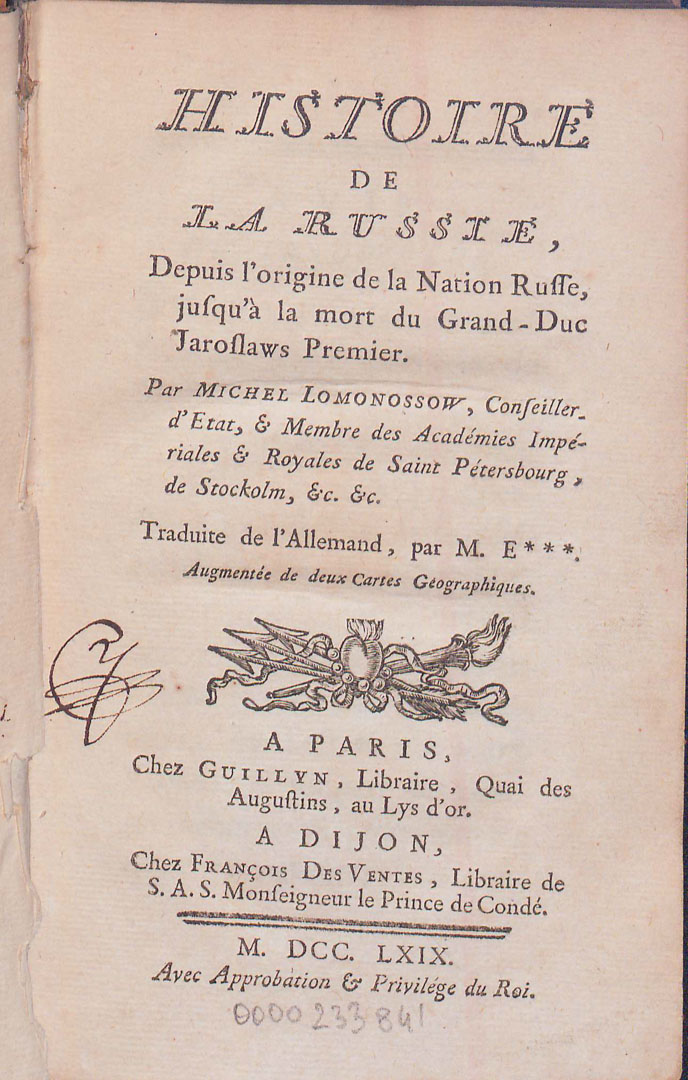

Ill. 8. L’histoire russe par M. Lomonosov.

Notice bibliographique : Histoire de la Russie, depuis l’origine de la Nation Russe, jusqu’à la mort du Grand-Duc Jaroslaws Premier. Par Michel Lomonossow, Conseiller d’État & Membre des Académies Impériales & Royales de Saint-Pétersbourg, de Stockolm, etc, etc. Traduite de l’allemand, par M. E. Augmentée de deux cartes géographiques. À Paris, chez Guillyn, Libraire, Quai des Augustins, au Lys d’or. À Dijon, chez François Des Ventes, Libraire de S. A. S Monseigneur le Prince de Condé, 1769. Faux-titre : Histoire ancienne de la Russie. Publié en langue originale sous le titre : Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого Князя Ярослава Первого или до 1054 года (1766).

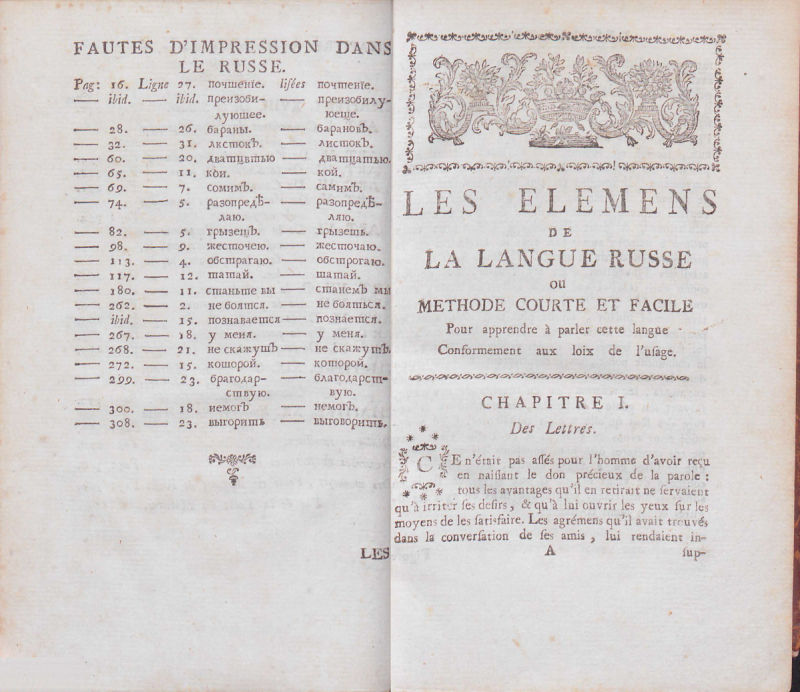

Ill. 9. Enseigner le russe par J.-B. Jude Charpentier.

Notice bibliographique : Charpentier J.-B. J., Élémens de la langue russe ou méthode courte et facile pour apprendre cette langue conformément à l’usage, Saint-Pétersbourg, Imprimerie de l’Académie impériale des sciences, 1768.

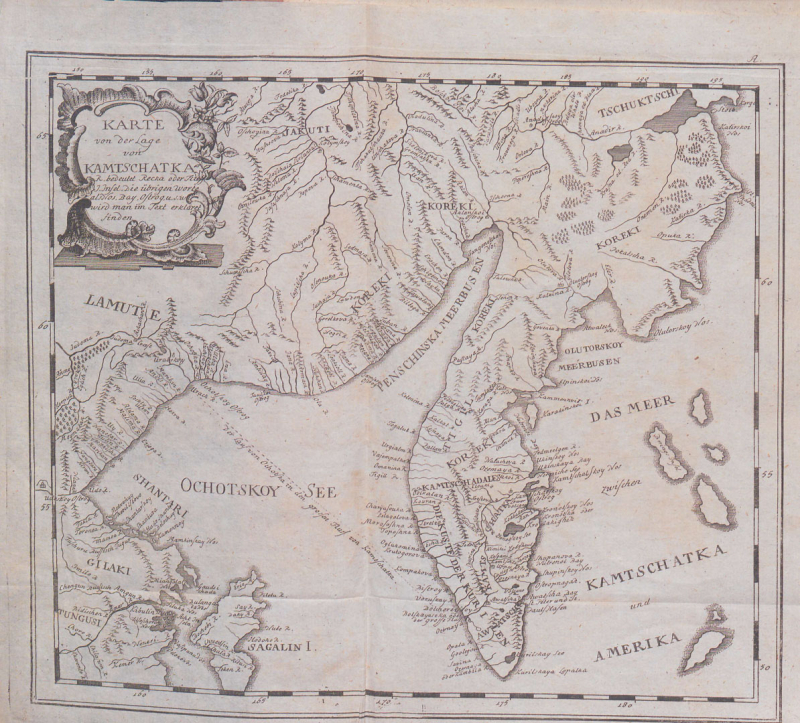

Ill. 10. Le Kamtchatka de Krašeninnikov en allemand.

Notice bibliographique : Описание земли Камчатки = Beschreibung des Landes Kamtschatka verfasset von Stephan Krascheninnikow... in das Deutsche übersetzet... von Johann Tobias Köhler / С. Крашенинников. - Lemgo : Meyerische Buchhandlung, 1766.

La version russe originale a été publiée à Saint-Pétersbourg en 1755 : Описание Земли Камчатки. Сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором. Санкт-Петербург, при Императорской Академии наук, 1755.

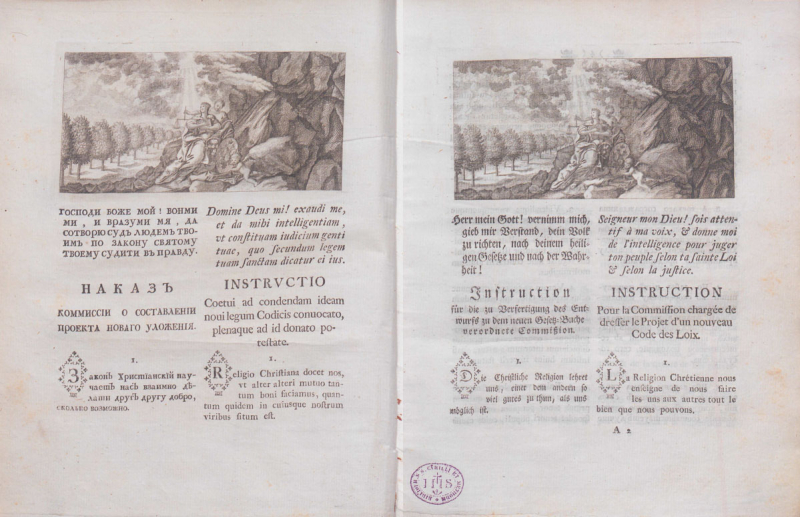

Ill. 11. Le Nakaz de Catherine II.

Notice bibliographique : Наказъ Ея Императорскаго Величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссiйскiя данный Коммиссiи о сочиненiи проекта новаго уложенiя. – в Санктпетербургѣ : при Императорской Академiи Наукъ, 1770 года.

L’édition de prestige de 1770 de l’Instruction de Catherine II donnée aux députés pour la confection des lois : impression sur quatre colonnes, russe, latin, allemand et français en regard, avec trois pages de titre, traduisant le titre latin dans les trois autres langues.

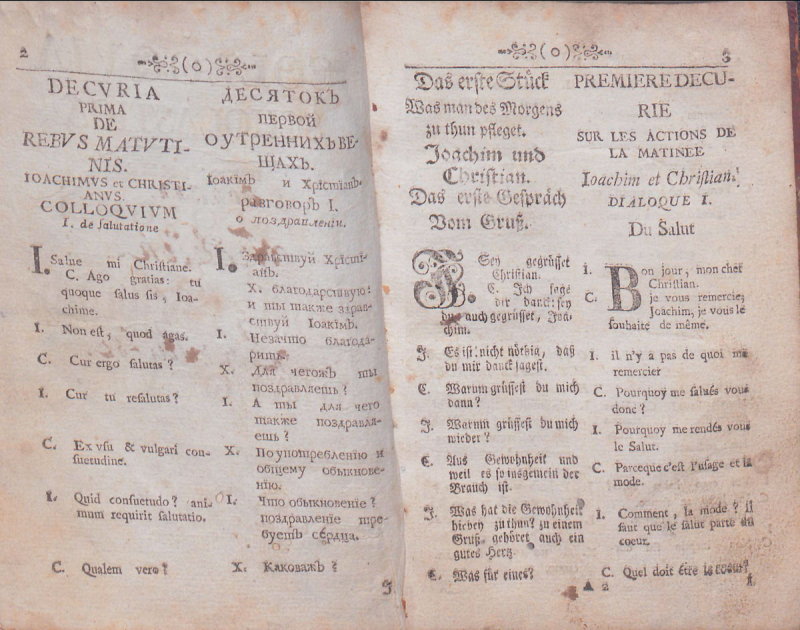

Ill. 12. Dialogues quadrilingues à Saint-Pétersbourg.

Notice bibliographique :Colloquia scholastica. Школьные разговоры. Schul, gespräche Dialogues, St. Petersburg, Gedruckt bey der Kaiserlichen der Akademie der Wissenschafften, 1738.

Modèles de dialogues en latin, russe, allemand et français.

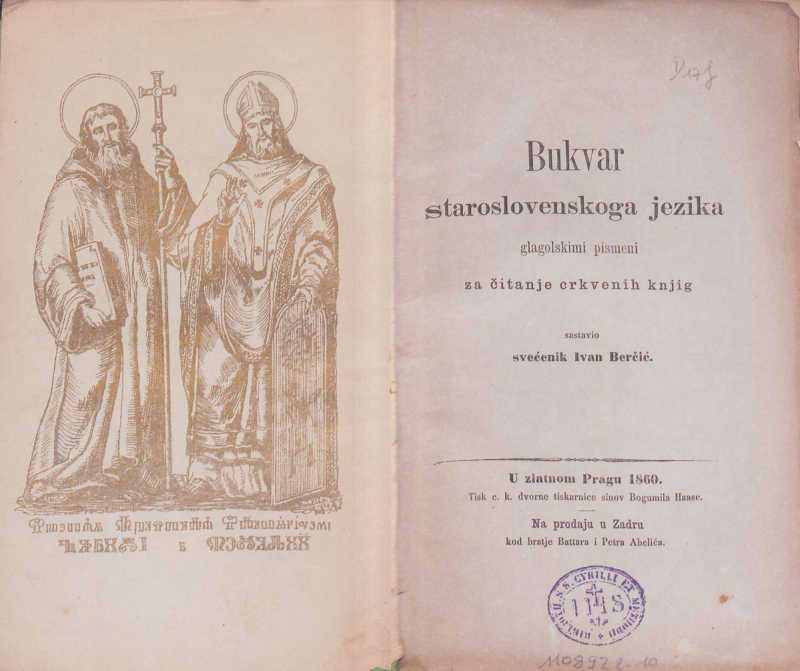

Ill. 13. Abécédaire en glagolitique.

Notice bibliographique : Ivan Berčić, Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig. U zlatnom Pragu, Tisk c. k. dvorne sinov Bogumila Haase, 1860.

Histoires de traductions : enjeux religieux, enjeux politiques

La Bible dite d’Ostrog est la première Bible imprimée en slavon. Cette édition est une étape majeure dans l’histoire biblique slave, dans l’histoire de l’imprimé en Russie, et aussi dans la constitution de la littérature russe. Elle est réalisée en 1580-1581 en Wolhynie, à Ostrog, Ostrih dans l’Ukraine actuelle, par l’imprimeur Ivan Fedorov, sous le patronage du prince Konstantin Ostrožskij.

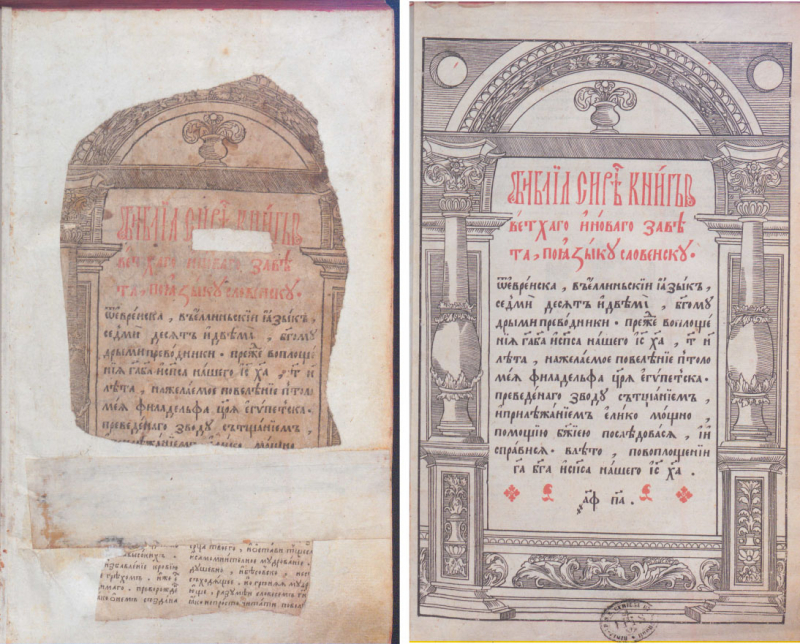

Ill. 15. La Bible d’Ostrog. Copie de la page de titre et de sa version restaurée.

Библiя : сiрѣчь книги Ветхаго и Новаго завѣта поязыку словенску, Острогъ, 1581.

Le prince Konstantin Ostrožskij (1526-1608) est d’origine lituanienne. Homme d’État, diplomate, devenu moine dans la dernière partie de sa vie, il a été formé dans un univers baigné d’influences latines. Si on peut lui attribuer des tentations « œcuméniques », il est profondément attaché à la tradition gréco-byzantine et œuvre en tant qu’ardent défenseur de l’Église orthodoxe d’Orient. Entouré d’un cercle de lettrés, le prince établit à Ostrog, un centre d’enseignement et de culture – une école qu’il tente en vain de faire évoluer en académie et une imprimerie. L’école d’Ostrog se veut trilingue – grec, slavon et latin. Le prince est le garant d’une communauté orthodoxe dans une terre sous contrôle catholique. En effet, depuis 1569, le traité politique de l’Union de Lublin a réuni le royaume de Pologne au Grand-Duché de Lituanie, une part très importante de l’Ukraine actuelle, dont la Kiévie et la Volhynie. La communauté orthodoxe, confrontée à la concurrence catholique, fait souvent pâle figure devant ses adversaires. Pour Ostrožskij la résistance passe avant tout par l’édition des sources premières dans une langue accessible aux russophones. Pour défendre l’identité orthodoxe, le prince d’Ostrog décide de faire imprimer la première Bible intégrale en slavon, c’est-à-dire le codex russe de la Bible réalisé en 1499 sous l’impulsion de l’archevêque Gennade de Novgorod à partir des livres du canon catholique [Gonneau, Lavrov, 2012 : 554].

Le maître d’œuvre de ces travaux est Herasym Smotrycki (mort 1594), le premier recteur de l’école d’Ostrog et le père du grammairien Meletius Smotrycki ; il en écrit la préface ainsi qu’une adresse en vers. L’imprimeur en est Ivan Fëdorov (1510-1583) bien connu comme réalisateur du premier livre imprimé, entre avril 1563 et mars 1564, à Moscou, et au service du prince d’Ostrog dès la fin des années 1560.

La Bible d’Ostrog se présente sous la forme d’un in-folio de 622 pages, avec pour la première fois une page de titre absente jusqu’alors des publications en slavon. Le titre est inscrit à l’intérieur d’un cadre gravé sur bois. Les ornements sont des vignettes initiales et finales et des lettrines gravées à partir de 116 planches différentes. Au verso de la page de titre, on peut voir le blason du prince Konstantin. On ne sait rien, jusqu’à nouvel ordre, de l’origine de l’exemplaire conservé dans le fonds jésuite. Il semble qu’on ait ajouté à l’édition de 1581 dont les premières pages ont été très abîmées puis restaurées grossièrement, l’impression d’une page de titre recto verso en bon état. Notre bibliothèque conserve aussi l’édition d’un fac-similé qui date de 1988 et qui a été donnée au fonds jésuite par le patriarcat de Moscou [Библiя, 1988].

La confession orthodoxe de Petro Mohyla, métropolite de Kiev

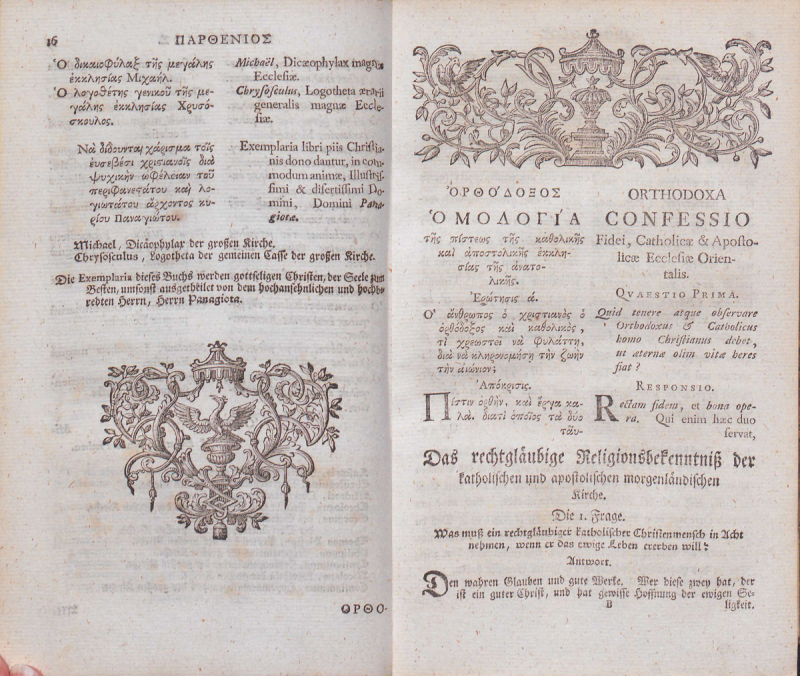

Ill. 16. La Confession orthodoxe.

Ορθοδοξος ομολογια τε̄ς καθολικε̄ς και αποστολικε̄ς εκκλε̄σιασ τε̄ς ανατολικε̄ς. Hoc est orthodoxa confessio catholicæ atque apostolicæ ecclesiæ orientalis cum interpretatione latina et versione germanica, præmissa est Historia huius omologias seu catechismi, a D. Carolo Gottlob Hofmanno, Wratislaviæ, Apud Io. Jacob Korn, 1751.

Métropolite de Kiev de 1633 à 1647, instigateur de la Contre-Réforme orthodoxe et auteur de la fameuse Confession orthodoxe, Petro Mohyla (1597-1647) a contribué à la renaissance orthodoxe en Russie occidentale. Mohyla est d’origine roumaine ; il grandit en Pologne où se fait toute son éducation. En août 1627 il devient moine à la Laure des Grottes de Kiev. Dès novembre de la même année, le roi de Pologne Sigismond III le nomme archimandrite. Grâce à lui un intense foyer scientifique se développe à la Laure. L’imprimerie y connaît une activité intense et produit de nombreux livres liturgiques dont un catéchisme de Mohyla en polonais et en ruthène. En 1633, il crée l’Académie slave-gréco-latine de Kiev. Formé chez les Polonais, il prend chez eux ce qui lui semble être le meilleur et forge ainsi une institution fortement inspirée par l’esprit latin. Sa Confession orthodoxe est un instrument de combat contre les influences protestantes, une réponse au calvinisme professé quelques années plus tôt par le patriarche de Constantinople Cyrille Lucar7. Si la postérité attribue principalement sa paternité à Mohyla, c’est sans doute le fruit d’un travail collectif et l’un des collaborateurs importants du métropolite, voire même le co-auteur du texte, est certainement Izajasz Trofimowicz-Kozłowski8.

Originalement conçue comme un catéchisme et souvent appelée ainsi, elle semble avoir été rédigée dans un but de clarification de la foi orthodoxe dans les rapports avec les protestants. [Florovsky, 2001 : 68]

La Confession orthodoxe composée en latin est présentée en 1640 officiellement par Mohyla à Saint-Sophie à Kiev ; elle est destinée aux théologiens. Mohyla en réalise une autre version pour les étudiants, traduite en ruthène et en polonais en 1645, puis en slavon russe à Moscou en 1649. C’est finalement une nouvelle version remaniée, notamment quand elle est traduite en grec par le théologien grec Meletios Sygiros, qui est approuvée par les quatre patriarches à Constantinople en 1643. La version officielle de la Confession orthodoxe est publiée en 1667 en Hollande dans sa proposition grecque. On lui connaît une deuxième édition réalisée à Leipzig en 1695 en grec et en latin. D’autres éditions suivent : une traduction slavonne à Moscou en 1696, une autre version grecque à Snagov (Roumanie) en 1699, une version hollandaise en 1722, et une version allemande en 1727 par Johann Leonhard Frisch. Sous l’impulsion d’un professeur de Wittemberg, Carl Gottlob Hofmann, une nouvelle édition voit le jour en 1751 à Breslau dans une version trilingue, grecque, latine, et allemande selon la traduction de Frisch. Enfin en 1927, est publiée, d’après un manuscrit retrouvé – le Parisanus 1265 – une version en latin qui semble être la plus proche de celle composée par Mohyla et ses collaborateurs avant les modifications apportées par le grec Sygiros. Nos collections abritent ces deux éditions de 1751 et de 1927. Proclamation de la foi orthodoxe, ce catéchisme de Petro Mohyla, n’en est pas moins le témoignage de visions latines qui imprègnent le monde savant de Kiev, dont de nombreux représentants vont venir former celui de la Russie moscovite.

L’histoire de l’Église russe

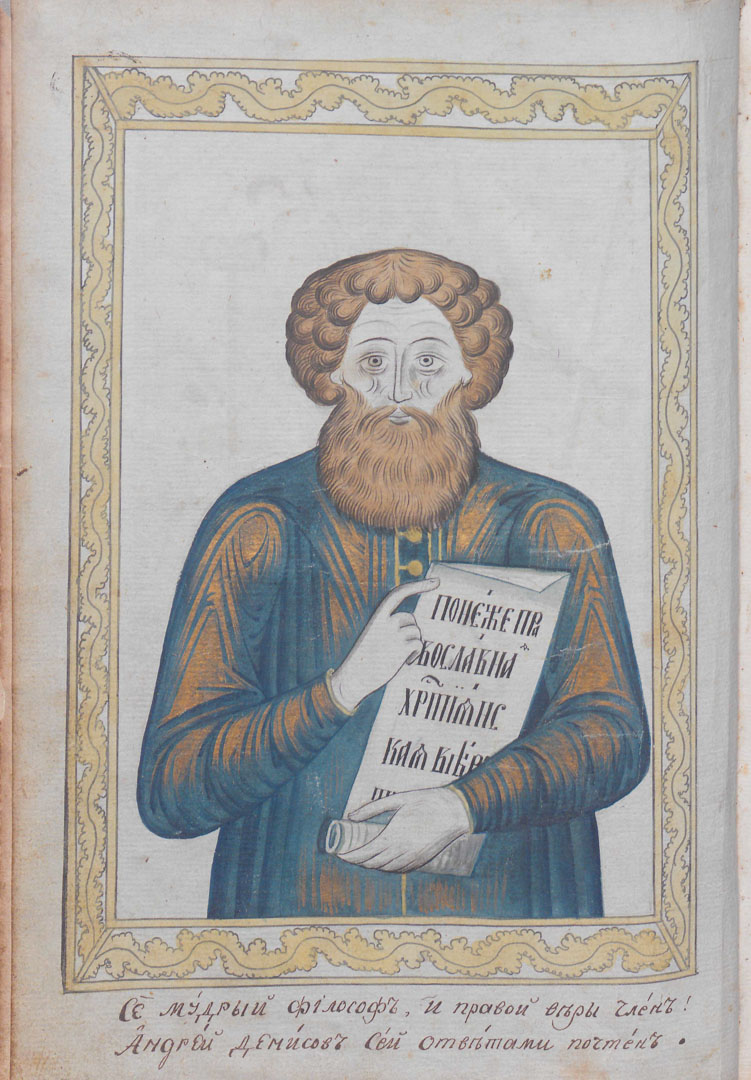

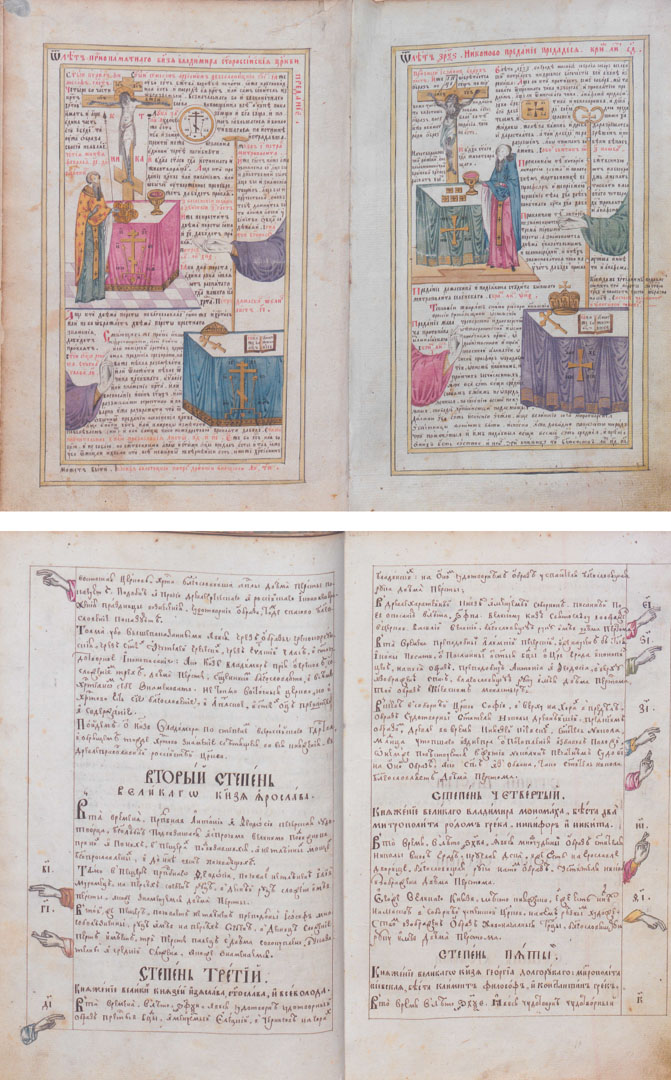

En 1652, le patriarche Nikon (1605-1681), encouragé par le tsar Alexis (1645-1676), entreprend de réformer l’Église russe. En creux de cette crise aux accents religieux et politiques, ceux que l’on désigne sous le nom de raskol’niki (schismatiques) ou starovery (vieux-croyants), forgent une culture qui perpétue les traditions esthétiques de la Russie ancienne. Les fonds de la BDL conservent deux documents majeurs qui illustrent la vieille foi. Le premier est un manuscrit, une parmi la trentaine de copies qui existent encore aujourd’hui dans le monde. Ce manuscrit, appelé Les réponses du Pomorié, du nom d’une région située sur les bords de la mer Blanche, est l’exposé le plus complet de la doctrine des vieux-croyants. Il est l’œuvre des frères Denisov, Andrej (1674-1730) et Semën (1682-1741), écrite probablement entre 1725 et 1750 : Ответы пустынножителей на вопросы иeромонаха Неофита или Поморские ответы (Les réponses des érmites au hieromoine Néophite ou réponses du Pomorié). La copie du manuscrit conservée à la bibliothèque comporte des illustrations en couleur, dont un portrait d’Andrej Denisov. La reliure est en cuir sur un cadre en bois, elle a conservé deux de ses attaches métalliques. Une version numérisée est accessible à partir de la bibliothèque numérique de la BDL (https://bit.ly/3GTqNqg).

Andrej Denisov est fondateur de la communauté vieux-croyante, de la mouvance des « sans-prêtres » et située dans la vallée de la rivière Vyg, à proximité de la mer Blanche. Pour plus de détails sur l’histoire du schisme, l’ermitage de Vyg et la famille Denisov, on peut lire Georgij Florovskij [Florovsky, 2001 : 87-96] ou Robert Crummey [Crummey, 1970].

Le second document est un livre imprimé qui exprime la voix du pouvoir en place. Le représentant du Saint-Synode réplique quelque temps plus tard aux schismatiques, s’appliquant à réfuter le plus précisément possible les assertions des vieux-croyants. On appelle ce texte rédigé par l’archevêque Théophylacte, dans le monde Fëdor Lopatinskij (1670-1741) La dénonciation des contre-vérités des schismatiques de Vyg ou Les réfutations des mensonges des schismatiques : Обличеніе неправды раскольническія, показанныя въ отвѣтахъ выгоцкихъ пустосвятовъ, на вопросы честнаго iеромонаха Неофита, ко увѣщанію и призыванію ихъ ко cвятѣй церкви, отъ святейшаго Правительствующаго Синода къ нимъ посланнаго, сочинение архіепископа Ѳеофилакта Лопатинскаго, Москва, въ синодальной типографіи, 1745.

En 1721, le nouveau Règlement ecclésiastique imposé par Pierre le Grand fixe les principes théoriques de la supériorité de l’État sur l’Église, avec suppression du patriarcat et création du Saint-Synode : l’Église est fonctionnarisée et le monarque affirme son droit à réformer ses institutions. En 1723, le Saint-Synode envoie le hiéromoine Néophyte vers les frères Denisov, afin de leur demander de répondre à cent deux questions. L’objectif de l’État russe est de mettre à mal les positions des raskol’niki. Au contraire, répondant avec précision et érudition aux questions de Néophyte, Andrej et Semën Denisov saisissent cette opportunité d’exposer de manière claire les fondements de la doctrine des vieux-croyants. Quelques années plus tard, le théologien Théophylacte, vice-président du Saint-Synode est chargé de réfuter les thèses du Pomorié. Il reprend les unes après les autres les réponses des frères Denisov. Le livre du Saint-Synode est également illustré. La reliure en cuir de cet exemplaire est sans doute postérieure à la date de publication. Nous conservons une version imprimée des Réponses du Pomorié. Il s’agit du fac-similé d’une publication de 1911 réalisée sur les presses de Pavel Rjabušinskij, industriel et adepte de la vieille foi [Денисов, 1911].

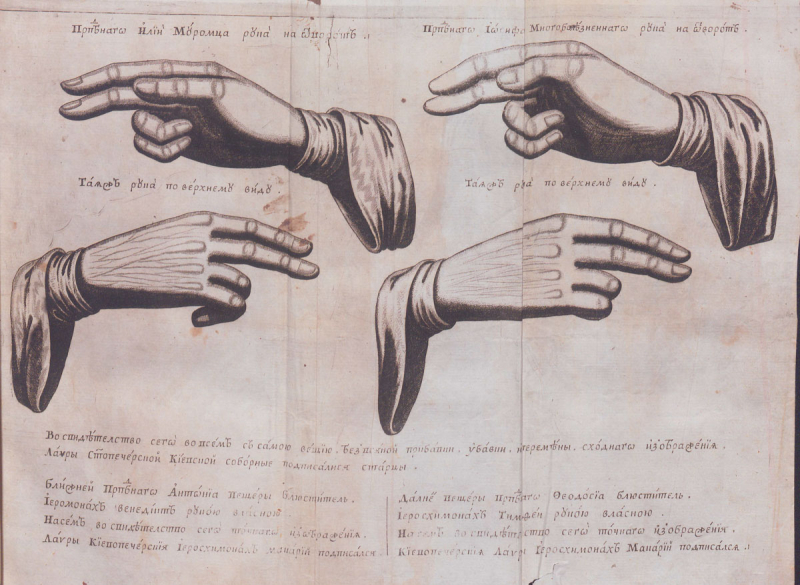

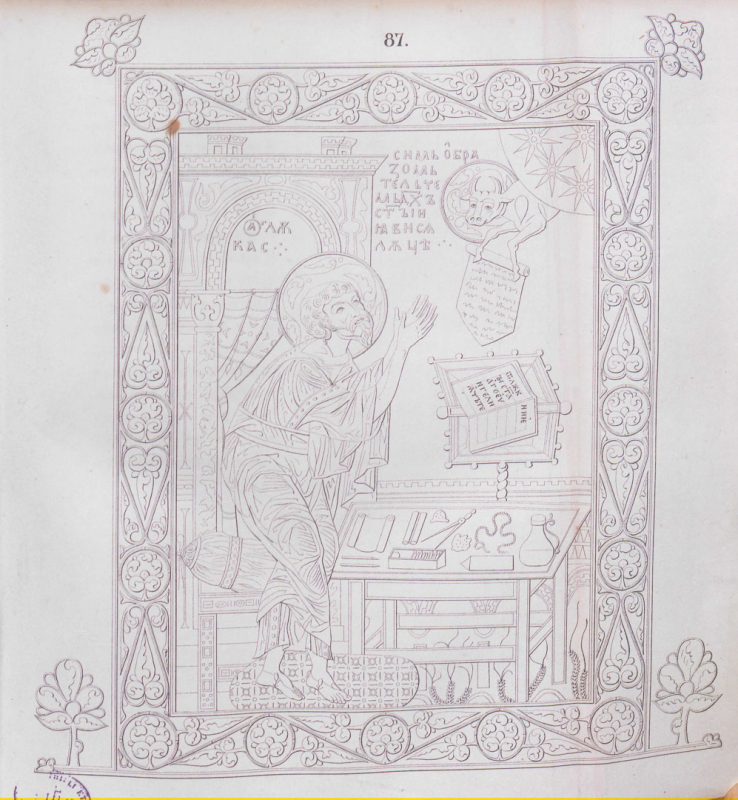

Ill. 17. Portrait d’A. Denisov.

Ill. 18. Le manuscrit du Pomorie, pages illustrées sur les rituels.

Ill. 19. Signes de croix dans le livre de Théophylacte.

À Prague, Vienne, Saint-Pétersbourg…

Pour conclure cette exploration de nos collections, faisons halte dans ces capitales intellectuelles que sont Prague, Vienne et Saint-Pétersbourg. Nous pouvons y croiser trois éminents représentants de la slavistique : Josef Dobrovský, Bartolomæus Kopitar et Aleksandr Vostokov, unis hier et aujourd’hui par l’objet de toutes leurs attentions, les langues slaves. Nos collections possèdent deux œuvres de Kopitar publiées à Vienne, cinq de Vostokov sorties à Saint-Pétersbourg et quatorze de Dobrovský dont la plupart éditées à Prague, une à Berlin, une à Moscou. La chronologie de ces publications – fin du xviiie – première moitié du xixe siècle illustre la production de la slavistique alors émergente dans ces lieux où se côtoient le monde slave et le monde germanique [Bernard, 1993 : 800].

Josef Dobrovský (1753-1829)

Josef Dobrovský, membre de la Compagnie de Jésus, philologue, linguiste, critique littéraire, folkloriste, historien et éducateur, est une figure majeure de la vie scientifique et culturelle centre-européenne. Sa productivité intense est déterminante pour l’étude des langues slaves, de la nation et la littérature tchèques. Jean Breuillard et Stéphane Viellard déclarent que son ouvrage publié en 1822, Institutions du dialecte ancien de la langue slave (Institutiones linguae slavicae dialecti veteris), est « l’acte fondateur de la grammaire comparée des langues slaves » [Breuillard, Viellard, 2015 : 45]. Le corpus « Dobrovský » de la BDL comporte des ouvrages majoritairement écrits en allemand.

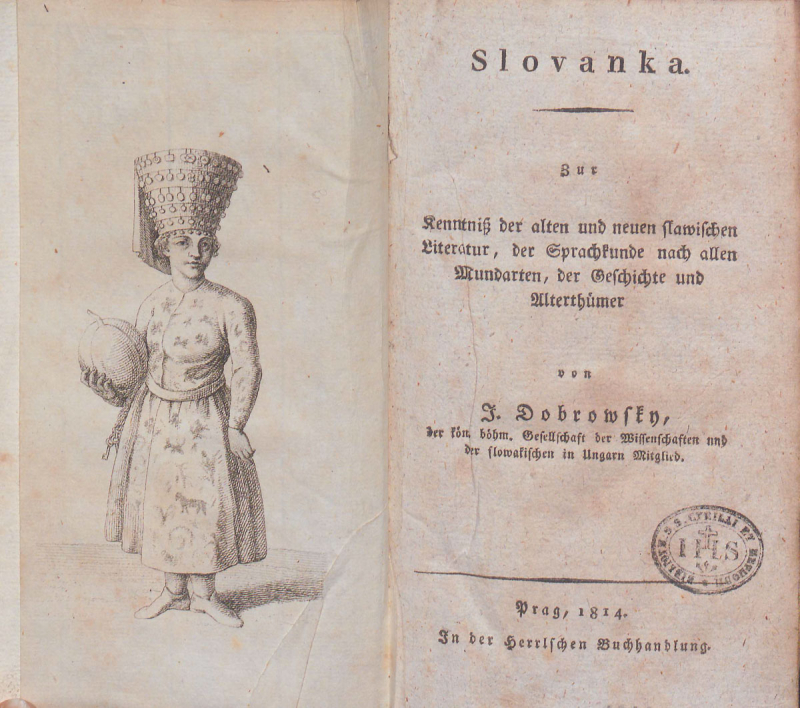

Ill. 20. Slovanka.

Slovanka : Zur Kenntniss der alten und neuen slawischen Literatur, der Sprachkunde nach allen Mundarten, der Geschichte und Alterthümer von J. Dobrowsky, Band 1-2, Prag, in bei Herrlschen Buchhandlung, 1814-1815.

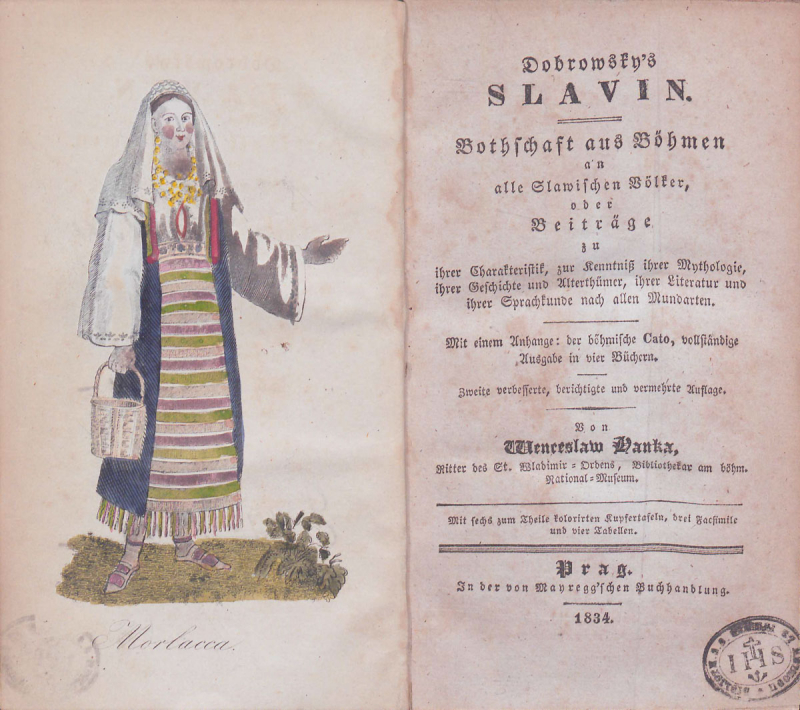

Ill. 21. Slavin, 1834.

Dobrowsky’s Slavin : Bothschaft aus Böhmen an alle Slawischen Völker, oder Beiträge zu ihrer Charakteristik, zur Kenntniss ihrer Mythologie, ihrer Geschichte und Alterthümer, ihrer Literatur und ihrer Sprachkunde nach allen Mundarten. Mit einem Anhange : der böhmische Cato, vollständige Ausgabe in vier Büchern. Zweite verbesserte, berichtigte und Auflage. Von Wenceslaw Hanka, Prag, Mayregg’schen Buchhandlung, 1834.

Ill. 22. Wenzel et Boleslaw.

Kritische Versuche die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen. ; III : Wenzel und Boleslaw. Die ältesten Legende vom h. Wenzel, als Probe, wie man alte Legenden für die Geschichte benützen soll, Von Joseph Dobrowsky. Für die Abhandlungen der kgl. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Prag, Gottlieb Haase, 1819.

Josef Dobrovský y a publié des présentations critiques des anciennes légendes tchèques, Ludmila et Drahomir. Il a aussi participé à une édition critique de La chronique de Nestor en allemand : Altrussische Geschichte nach Nestor. Mit Rücksicht auf Schlözers Russische Annalen, die hier berichtigt, ergänzt und vermehrt warden, Von Joseph Müller, Berlin, bei Friedrich Maurer, 1812.

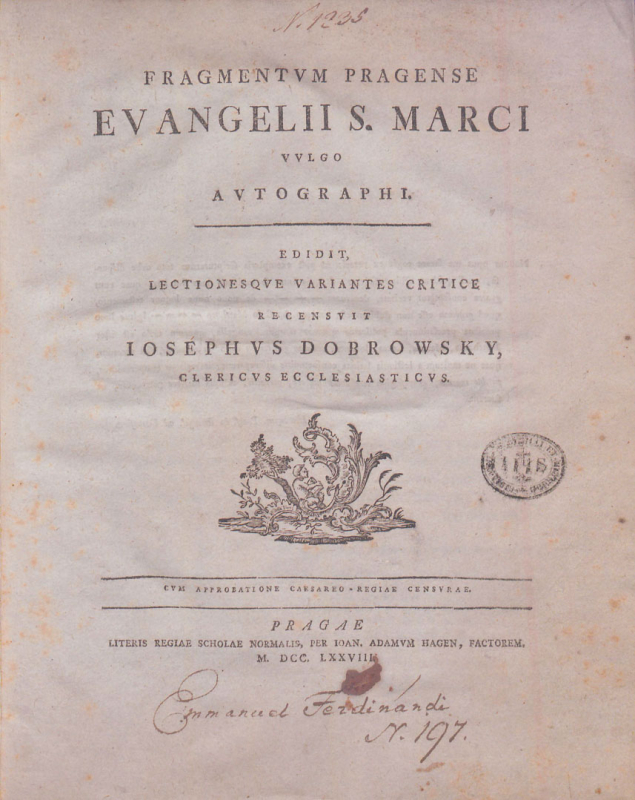

Ill. 23. L’Évangile selon Saint-Marc.

Fragmentum Pragense Evangelii S. Marci vulgo autographi. Edidit lectionesque variantes critice recensuit Josephus Dobrowsky clericus ecclesiasticas, Pragae, 1778.

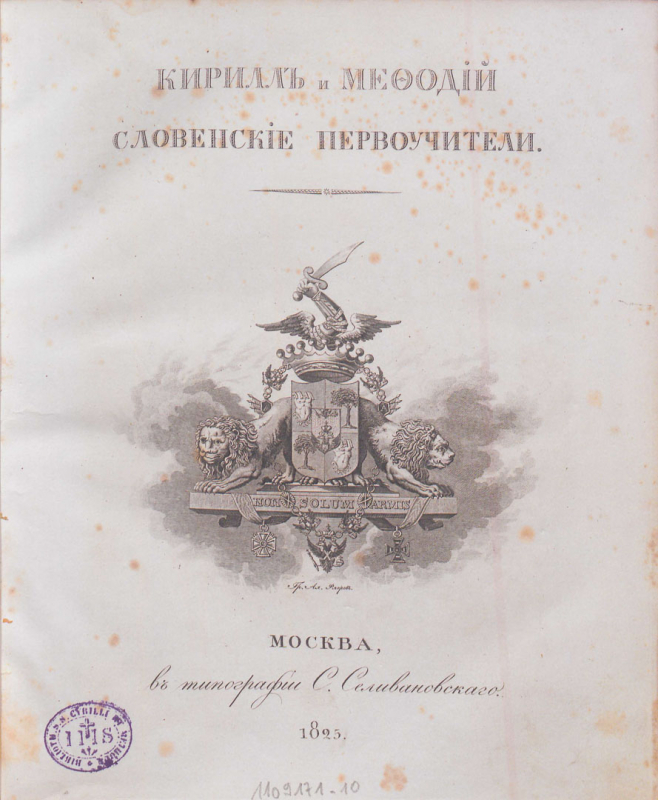

Ill. 24. Cyrille et Méthode en russe.

La traduction de la version allemande9 de Cyrille et Méthode en russe. Кириллъ и Меѳодій, словенскіе первоучители. Историко-критическое изслѣдованіе Іосифа Добровскаго. Переводъ съ нѣмецкаго, Москва, въ типографіи Семена Селивановскаго, 1825.

Bartolomæus Kopitar (1780-1844)

Notre bibliothèque ne conserve que deux ouvrages du linguiste et philologue slovène Bartolomæus Kopitar, lesquels sont tous les deux publiés à Vienne. Fils de paysan, Kopitar s’élève dans l’échelle sociale en venant faire ses études à Ljubljana où il entre au service du baron Sigmund Zols en qualité de précepteur, secrétaire et bibliothécaire, Kopitar gravite dans les cercles éclairés emplis de l’esprit des Lumières fréquentés par le baron. Dans un premier temps, il s’adonne tout autant à l’étude de la minéralogie et de la botanique qu’à celles des langues slaves. Kopitar se rend ensuite à Vienne où il étude le droit puis entame une carrière à la Bibliothèque impériale jusqu’à en devenir l’administrateur général [Bernard, 1993 : 800-801].

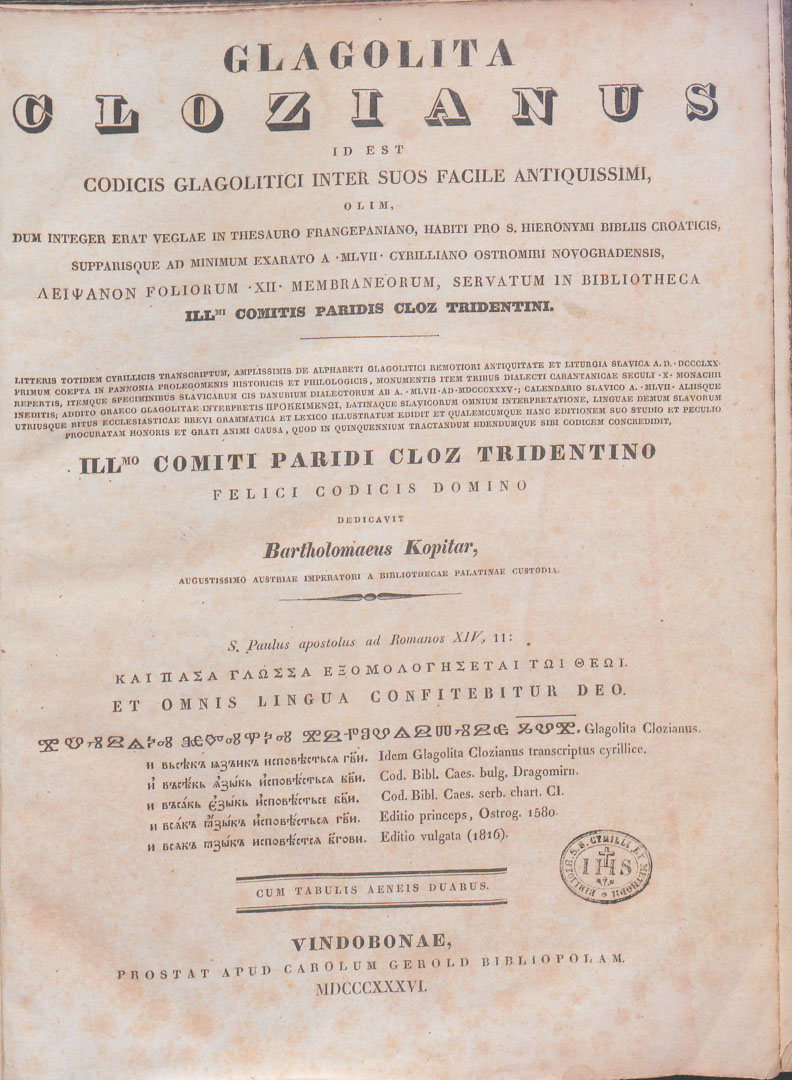

Kopitar réalise la première grammaire slovène et il mène des études approfondies sur l’origine des langues slaves. Il entretient une amitié avec Dobrovský. Leur correspondance est régulière et ne s’achève qu’à la mort du savant tchèque. Kopitar collabore avec Dobrovský lorsque ce dernier travaille à la grammaire comparée des langues slaves. Le chercheur slovène se veut promoteur des études slaves à Vienne. Il s’entoure de correspondants, de disciples, de chercheurs avec lesquels il met tout en œuvre pour faire connaître les travaux des slavistes. Au tournant du xixe siècle, Vienne est un haut lieu de rencontres pour cette communauté scientifique. Kopitar est aussi à l’origine de la publication des Monuments de Freising, premiers textes en langue slovène datant des alentours de l’an 1000. Il traduit en latin et publie l’Évangéliaire de Reims, qu’il fait précéder d’une introduction qui peut être considérée comme la première ébauche d’une histoire de la christianisation des Slaves. En 1836, il publie le premier monument glagolitique, Glagolita Clozianus, quatorze folios d’un manuscrit du xie siècle qui à l’origine en comportait 552 (1104 pages) [Bernard, 1993 : 801].

La BDL abrite un recueil d’écrits divers de Kopitar, reflets de ses études linguistiques, historiques et ethnographiques, ainsi que l’édition de 1836 du Glagolita Clozianus.

Ill. 25. Le Glagolitica Clozianus, édition de Kopitar.

Glagolita Clozianus id est Codicis Glagolitici inter suos facile antiquissimi olim dum integer erat deglae in Thesauro Frangepaniano : habiti pro S. Hieronymi bibliis croaticis […]. Edidit servatum in Bibliotheca [...] Comitis Paridis Cloz Tridentini Batholomæus Kopitar, Vindobonæ, prostat apud Carolum Gerold bibliopolam, 1836.

Aleksandr Vostokov (1781-1864)

Originaire de Revel en Estonie, Vostokov est envoyé très jeune à Saint-Pétersbourg pour étudier. Il commence par faire des études à l’Académie des arts puis se consacre ensuite à la philologie. Il écrit, compose des poèmes, traduit, entame des recherches linguistiques. Vostokov devient un membre remarqué de la Société des amateurs de littérature russe. Il entre dans la carrière en tant que traducteur et bibliothécaire adjoint de l’Académie des arts. En 1818 il est assistant conservateur des manuscrits de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, et plus tard bibliothécaire principal et conservateur en chef [Баранкова, 2004].

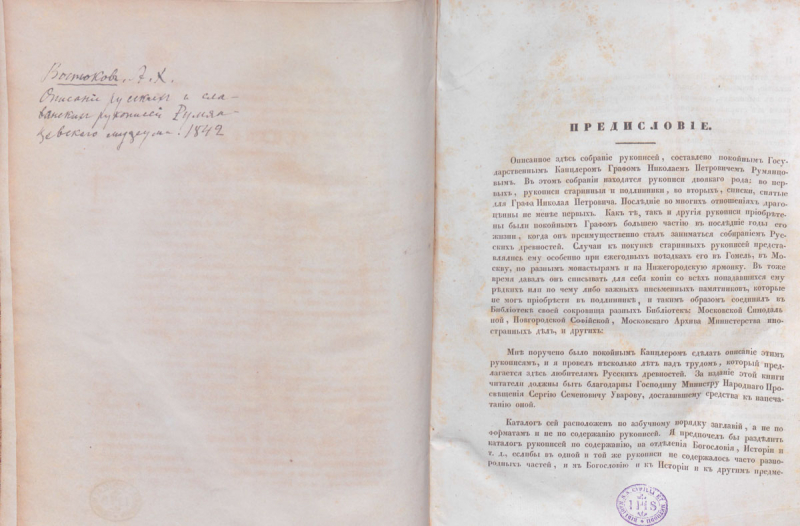

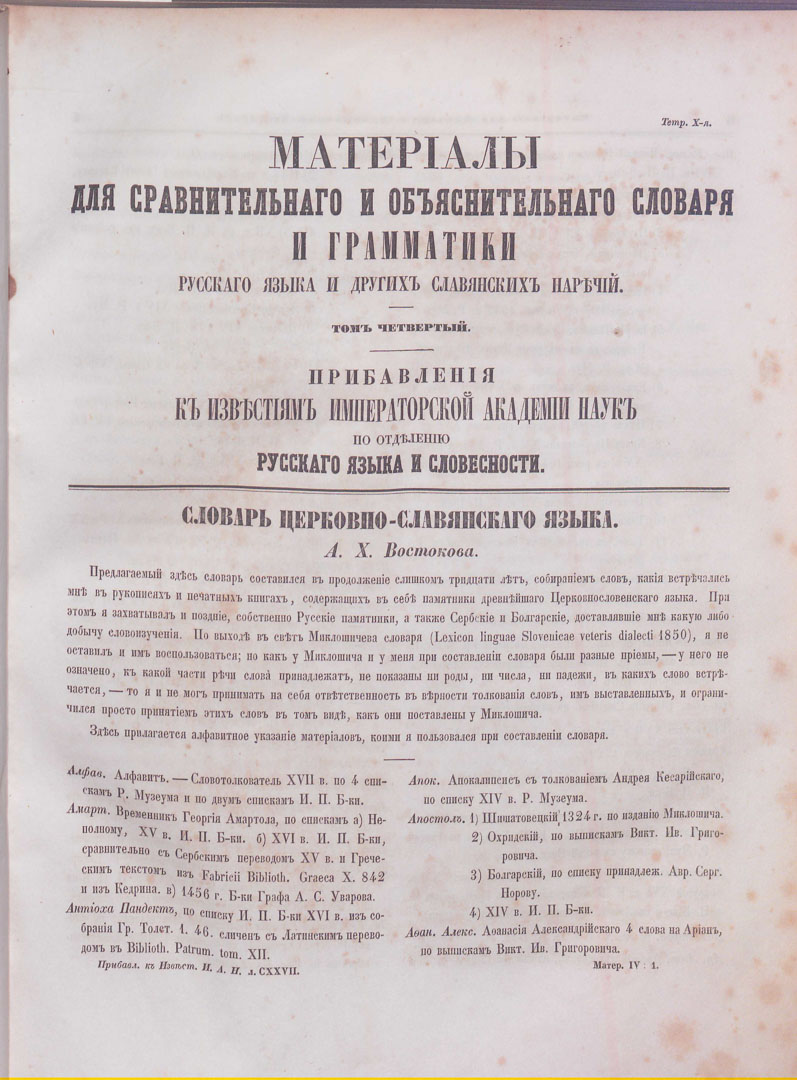

Les publications de Vostokov abritées par la BDL sont représentatives de ses travaux les plus importants. Dans la Description des manuscrits russes et slovènes du musée Rumjancev (Saint-Pétersbourg, 1842), il offre une présentation de 473 manuscrits. Le slaviste russe consacre une grande partie de son activité à la lexicographie et à la grammaire russe.

La bibliothèque conserve aussi de lui une grammaire du slavon. On peut aussi consulter à la BDL le Dictionnaire du slavon compilé par lui en deux volumes (Saint-Pétersbourg, 1858-1861), qui comprenait environ 22 000 mots. Enfin Aleksandr Vostokov est l’un des premiers scientifiques russes à avoir fait connaître et étudier les textes les plus anciens de l’Église russe, tels que l’Évangile de Reims ou encore l’Évangile d’Ostromir, évangéliaire du xie siècle, le manuscrit enluminé le plus ancien conservé en Russie. La bibliothèque garde un exemplaire de l’édition de 1843 de l’impression de ce manuscrit. On remarque aussi que c’est grâce à lui qu’est publiée en traduction russe la grammaire de Dobrovský citée plus haut.

Ill. 26. Description des manuscrits du musée Rumjancev.

L’exemplaire conservé à la BDL a été amputé de sa page de titre. Описаніе русскихъ и словенскихъ рукописей Румянцовскаго Музеума, составленное Александромъ Востоковымъ. Сaнктпетербург, Въ типографiи Императорской Академiи Наукъ, 1842.

Ill. 27. Dictionnaire du slavon d’A. Vostokov.

Словарь церковно-славянскаго языка, составленный Академикомъ А. Х. Востоковымъ. 2 тома. Санктпетербургъ, въ Типографіи Императорской Академіи Наук, 1858-1861.

Ill. 28. Évangile d’Ostromir.

Остромирово Евангелiе 1056-57 года. Съ приложенiемъ греческаго текста Евангелiй и съ грамматическими объясненiями, изданное А. Востоковымъ. Санктпетербургъ, в типографiи Императорской Академiи Наукъ, 1843.

Conclusion

Les fonds Russie et Europe médiane résonnent des échos du bruissement des nombreuses langues qui se font entendre à travers toute l’Europe jusqu’au fin fond de la Sibérie. Les collections nous invitent à découvrir divers vecteurs linguistiques, la singularité d’une langue peut se révéler tout autant dans l’expression des sons que dans celle des écritures. Elles offrent à la connaissance de chacun une multiplicité d’écrits, faisant le choix d’une transmission plurielle dans la confrontation et la complémentarité d’une diversité de versions, celles des origines tout comme celles des traductions, d’un idiome à un autre, dans un sens ou dans un autre.

Outre la richesse et la diversité de ces propositions, les investigations suscitées par le colloque ont une nouvelle fois montré combien certains de nos documents sont de parfaits jalons pour lire étape par étape l’histoire du livre et de l’imprimé en Europe, en particulier dans ses spécificités slaves. Si le référencement a encore avancé grâce à ces fructueuses circonstances, nous n’avons pas encore porté à la connaissance du plus grand nombre la totalité du corpus des livres publiés aux xvie, xviie et xviiie siècles.

Par ailleurs notre exploration a privilégié certaines trajectoires qui ont mis en lumière quelques livres, rares, précieux, inattendus. Bien d’autres auraient pu être choisis. J’aurais pu dresser un tableau des dictionnaires – plurilingues, bilingues, unilingues – ou présenter les abécédaires dont les exemples sont nombreux, avec des publications qui remontent jusqu’aux années 1720. Beaucoup d’autres curiosités documentaires auraient pu illustrer nos propos, par exemple, un guide de poche du roumain à l’usage des soldats envoyés en campagne en Moldavie et en Valachie [Карманная книжка, 1854], ou encore une édition de 1858 de quelques chansons de Béranger traduites en russe par le poète Vasilij Kuročkin [Песни Беранже, 1858]. J’ai évoqué le Lomonosov historien, nous aurions pu mettre en avant la diffusion des travaux du linguiste en affichant la traduction allemande de sa grammaire [Rußische Grammatick, 1764]. Voici bien des portes ouvertes vers de possibles et futures valorisations.

Sous l’impulsion des travaux menés par le chercheur, le bibliothécaire doit prendre entre ses mains cet objet-livre sagement rangé sur une étagère pour qu’il puisse livrer tous ses secrets. Ainsi le livre recommence à vivre sous son regard, pour mieux renaître lorsque le chercheur s’en empare. Les travaux scientifiques sont infiniment précieux pour les professionnels en charge de fonds spécialisés. Ils sont tout à la fois l’élan dynamique nécessaire aux entreprises de signalement et l’inspiration indispensable à toute valorisation.