В фондах французских и европейских библиотек сегодня хранятся несколько десятков ценных экземпляров оригинальных французских изданий, над которыми работали мастера русского изобразительного искусства, оказавшиeся в Европе в начале ХХ столетия. Особенно примечательна в этом отношении коллекция «Библиотеки Кандинский» при Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, включающая в себя обширное собрание современных научных трудов, периодических изданий, учебных и архивных материалов, имеющих отношение к современному искусству, а также к истории европейского художественного модерна и русского авангарда. Богатая коллекция книг искусствоведческого значения хранится и во французском Национальном институте истории искусства (INHA) в Париже.

Библиотеки и фонды при университетах и других высших учебных заведениях также являются обладателями многих библиографических редкостей, в которых сохранился оригинальный иконографический материал начала ХХ века, свидетельствующий об активной деятельности русских художников в области французской книжной графики.

Из числа славянских фондов особо выделяются коллекции парижской Библиотеки при Институте восточных языков и культур (BULAC), библиотеки Института славяноведения (Institut d’études slaves), библиотеки имени Дени Дидро в Лионе (BDL).

Несмотря на сравнительно небольшие тиражи иллюстрированных книг этого периода, некоторые из них встречаются на современном антикварном букинистическом рынке и, разумеется, высоко котируются в среде коллекционеров-библиофилов.

Славянский фонд библиотеки университета Лион 3 является обладателем нескольких иллюстрированных изданий с уникальными произведениями книжнoй графики, авторами которых являются как известные художники-авангардисты, так и представители традиционных направлений в русском искусстве.

Книжная графика в творчестве художников русской эмиграции

В ХХ веке первая и самая крупная волна русской эмиграции пришлась на конец десятых и на двадцатые годы. Среди обосновавшихся в эмиграции в начале 1920-х было немало представителей русской художественной элиты. Эмиграция коснулась художников различных направлений : М. Добужинского, А. Бенуа, И. Билибина, Б. Зворыкина, а также Ю. Анненкова, Ю. Черкесова, Ф. Рожановского, Г. Пожедаева, С. Чехонина.

Регулярные гастроли, стажировки, выставки и театральные постановки позволяли видным представителям русского авангарда бывать во Франции до революции. Так, еще в 1915 году по приглашению Дягилева переехали в Европу и обосновались затем в Париже Наталья Гончарова и Михаил Ларионов [Сеславинский, 2009: 177; Шуманова, Илюхина, 1999]. В 1911 году во Франции жил и работал Юрий Анненков, он брал уроки в мастерских Мориса Дени и Феликса Валлотона, учился в парижских студиях-академиях Ля Палетт (La Palette) и Гранд Шомьер (Grande Chaumière). Константин Кузнецов учился вместе с известным художником символистом Виктором Борисовым-Мусатовым в парижской Школе изящных искусств [Сеславинский, 2012 : 50]. В том же 1911 году занятия в академии Гранд Шомьер посещал и Борис Григорьев, который в 1921 году обосновался в Париже, где получил широкое признание в среде коллекционеров и владельцев галерей1.

Некоторые представители русского авангарда настолько быстро и естественно вливались в художественную культуру Западной Европы, что становились законодателями новых направлений и тенденций в европейском искусстве. К примеру, творчество Шагала и Кандинского, двух лидеров экспериментаторских направлений, по праву считается всемирным достоянием.

Несмотря на неизбежные перипетии эмигрантской жизни [Носик, Жерлицын, 2007 : 417], на трудности адаптации к особенностям французского художественного рынка, «в эмиграции художники находились в более привилегированном положении, чем литераторы, актеры театра, кино и другие представители творческих профессий» [Сеславинский, 2012 : 56]. Талант мастеров русской живописи и графики был востребован в нескольких областях — помимо чистого творчества и выставок, они занимались прикладным искусством, сценографией, эскизами театральных костюмов, полиграфией, афишами, модным дизайном, работали в кинематографе и преподавали [Сеславинский, 2012 : 55‑58]. Мастерство и дарование русских художников начала ХХ века проявило себя и во французской книжной графике. Успехом у французских книгоиздателей пользовались не только художники-новаторы (М. Шагал, М. Ларионов, В. Барт, Н. Гончарова, Ю. Анненков, А. Экстер), но и представители передвижнического движения, русского импрессионизма и символизма (И. Билибин, А. Бенуа, К. Сомов, В. Шухаев, М. Добужинский).

В первой половине ХХ века к книжной графике обращались практически все известные художники русского Парижа, они сотрудничали практически со всеми крупными французскими издательствами начала века: Фламмарион, Файяр, Сан парей, Ференци&сын, Фернан Натан, Плон, Бернар Грассе, Ларусс и т. д. Художники участвовали также в деятельности периодических печатных журналов и работали с издательствами, которые возникали собственно в эмигрантской среде : ИМКА-Пресс, Мишень (La Cible), Родник, Русское искусство, издательства Сергея Лифаря, Павла и Елизаветы Сияльских, издательство Оплешник, специально созданное с целью публикации произведений А. Ремизова и другие2.

Цель настоящей статьи — рассмотреть иллюстрированные экземпляры, которые хранятся в собрании лионской университетской библиотеки. Возможно, что в будущем список ценных книг с художественным оформлением пополнится, поскольку работа над иллюстративными материалами фонда начата недавно.

Двенадцать и Скифы А. Блока

Самым ценным иллюстрированным изданием нашей коллекции является, пожалуй, небольшая книжка Александра Блока Двенадцать. Скифы с рисунками Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова [Блок, 1920]. Книга выпущена небольшим библиофильским тиражом в 250 нумерованных экземпляров парижским издательством Мишень (La Cible)3 в 1920 году (илл. 1). Это раритетное издание, имеющее коллекционную ценность, не упоминается ни в одном из французских музейных и библиотечных фондов за исключением нашего университета и Лионской библиотеки Дидро. В том же году издательство Мишень выпустило французскую версию поэмы Двенадцать в переводе Сергея Ромова и с иллюстрациями Ларионова4; это было первое иностранное издание и вторая по значимости иллюстрированная версия поэмы Блока5.

Примечательно, что ни французский перевод, ни иллюстрации к парижским изданиям не были восприняты Блоком с воодушевлением. В дневниках поэта сохранилась запись, где он называет рисунки к Двенадцати « парижскими бездарностями » [Иванова, 2018]6.

Илл. 1. Oбложкa книги Блока Двенадцать. Скифы (Мишень, 1920).

Парижское издание Двенадцати на русском языке существует в двух форматах: малом — из девяти рисунков и большом — из четырнадцати карандашных рисунков, воспроизведенных в технике цинкографии на бумаге верже. Версии отличаются составом иллюстраций. В версию с четырнадцатью иллюстрациями вошли рисунки, отобранные из французского и первого русского изданий7. Нашей коллекции принадлежит малоформатное издание с девятью иллюстрированными листами. Оригиналы рисунков, а также те листы, которые не вошли в окончательный вариант издания, хранятся в фондах Третьяковской Галереи в Москве. Оба цикла — из девяти и четырнадцати иллюстраций — являются продолжением авангардных проектов Ларионова и Гончаровой в области книжной графики. В России художники уже имели опыт работы над литографическими иллюстрациями к сборникам футуристической поэзии Крученых и Хлебникова : Игра в аду (1912), Старинная любовь (1912), Мирскóнца (1912), Две поэмы. Пустынники. Пустынница (1913), Помада (1913), Взорваль (1913); эти иллюстрации выполнены в стиле лучизма и нео-примитивизма.

Известно, что выбор иллюстраторов принадлежал Якову Поволоцкому, владельцу издательства Мишень и был продиктован как его личным знакомством с Ларионовым и Гончаровой8, так и его уверенностью в идеальном соответствии художественного языка поэмы примитивистскому стилю московских мастеров, увлеченных народной тематикой и лубком. Так, уличная лексика, включенная в поэму Блока, совпадала с тональностью « солдатского цикла » живописи Ларионова, где в упрощенной гротескной форме показывалась казарменная жизнь. Существует предположение, что Блок был знаком с некоторыми графическими произведениями Ларионова, настолько « вызывающе сниженная » атмосфера поэмы Двенадцать, его солдаты, проститутки и « Ваньки с Катькой » перекликалась с ларионовскими циклами [Поспелов, 2008 ; Поспелов, Илюхина, 2005 : 265‑272]. Кроме этого, блоковские евангельские ассоциации совпадали с настроем религиозных циклов Гончаровой, которая одна из первых взялась еще в России за творческую переработку православных тем и иконописных сюжетов в живописи авангарда [Шевеленко, 2006 ; Луканова, 1999]. Возможно, что увлечение Гончаровой архаическими мотивами, « каменными бабами » и языческими идолами также перекликалось в представлении заказчика со скифской тематикой Блока.

Тем не менее, смысловая нагрузка, образность и ассоциации Двенадцати существенно отличались от примитивистского стиля художников. Перед Ларионовым и Гончаровой стояла сложная творческая задача. Большая серия незавершенных рисунков, не вошедших ни в одно издание — свидетельство кропотливой подготовительной работы, « долгого и сложного поиска, на протяжении которого Ларионов пытался не только постигнуть суть историософских позиций Блока, но и осознать место — свое и Гончаровой — в водовороте бурных событий первых десятилетий ХХ века » [Толстой, 2008 : 204]. Иначе говоря, вошедшие в книги иллюстрации были лишь «вершиной огромного айсберга» — той работы, которая была проделана московскими авангардистами «по осмыслению поэмы Блока в частности и русской революции в целом» [Шуманова и др., 1999 : 28]. Результатом столь тщательных поисков стало своеобразное прочтение произвeдений Блока в виде минималистской, но емкой по масштабу восприятия графической серии. Внимание художников сосредоточилось всего на нескольких ключевых мотивах произведения, посредством которых им удалось передать особую напряженную экзистенциальную атмосферу Двенадцати.

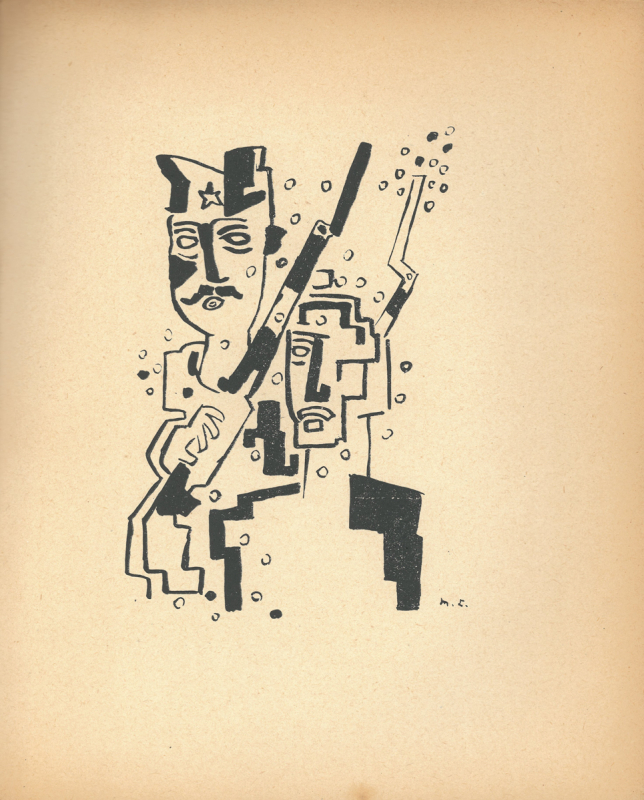

В поле зрения художников попала прежде всего тема красногвардейцев (илл. 2), резонирующая как с ранним творчеством Ларионова, так и с его собственными впечатлениями от войны. Однако кубистические фигуры солдат Ларионова в Двенадцати лишены гротескности и шуточной атмосферы его ранних серий, а скорее полны тревоги и воспринимаются как « частицы “бессмысленной и беспощадной” лавины, тронутой с места военной трагедией » [Поспелов, 2008 : 69].

Гуляет ветер, порхает снег.

Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,

Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз !

Илл. 2. Красногвардейцы, иллюстрация Михаила Ларионова к Двенадцати (Мишень, 1920).

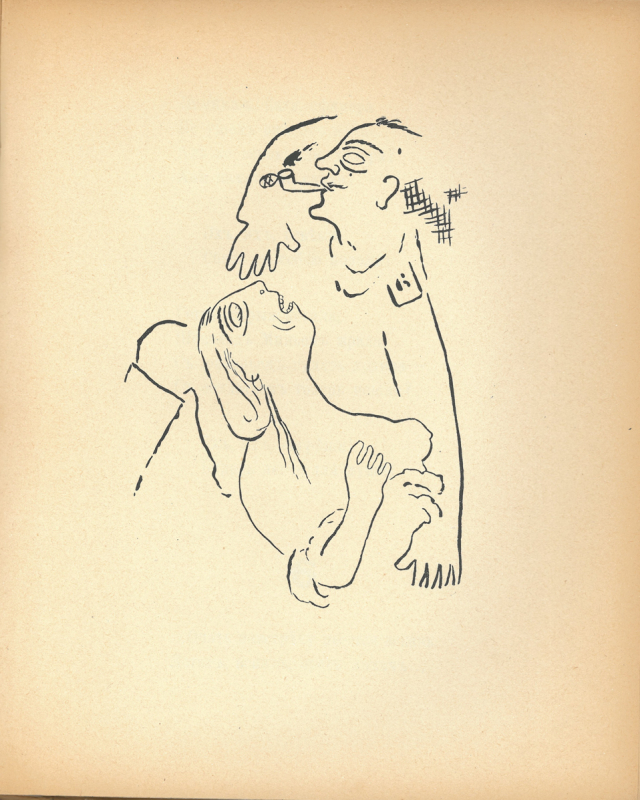

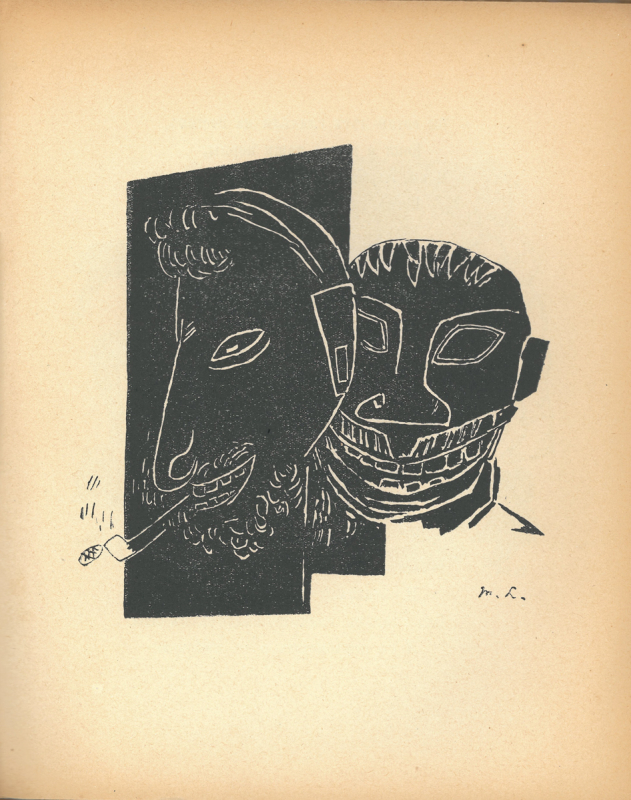

В еще более обобщенных образах выступает у Ларионова тема « Ваньки с Катькой » (илл. 3). В похожем на упрощенный эскиз линейном рисунке художник изображает самого себя в профиль, в необычном образе с трубкой, который сложился в его графических автопортретах конца 1910-х начала 1920-х годов. Нарочито сниженный, брутальный образ Ваньки противопоставлен запрокинутому профилю вопящей и истязуемой жертвы Катьки, похожей на Наталью Гончарову.

Илл. 3. Ванька и Катька, иллюстрация Михаила Ларионова к Двенадцати (Мишень, 1920).

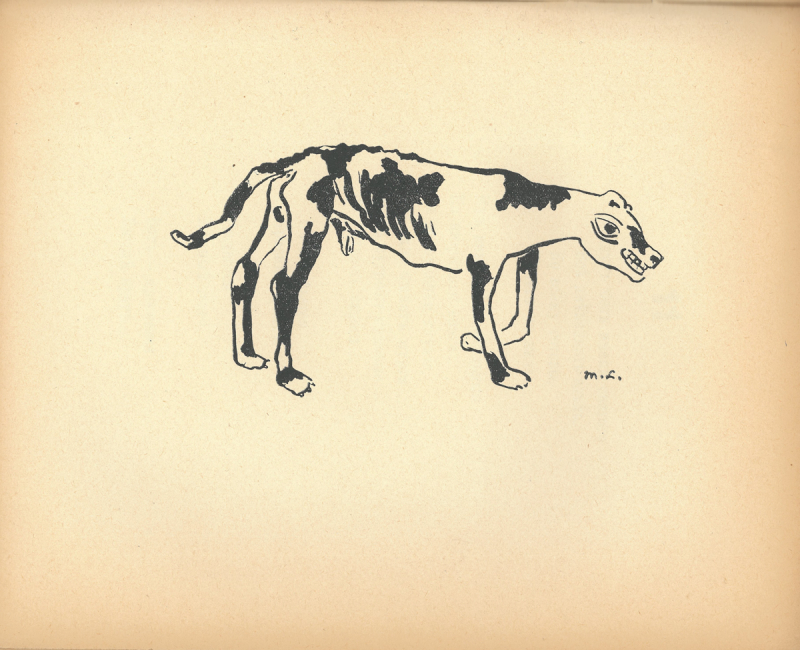

Экспрессивность образов достигает вершины в фигуре блоковского « безродного пса » на пустом белом фоне (илл. 4). Странное животное напоминает гиену с устрашающим оскалом. Это « исчадие ада » является в ларионовской трактовке не столько олицетворением крушения старого мира, а воспринимается как апокалиптический ужас мировой войны, трагедия «плясок смерти» [Поспелов, 2008: 70].

Илл. 4. Безродный пес, иллюстрация Михаила Ларионова к Двенадцати (Мишень, 1920).

Таким образом, предложенное Ларионовым прочтение смещало акцент блоковской поэмы от « прославления революционных событий в России и от романтического восхищения революционной стихией » [Толстой, 2008 : 203] в сторону глобальной трагедии, « тотальной гибели мира », что сближало его с осмыслением темы катастрофы в искусстве русского авангарда и, в частности, с циклом Мистические образы войны Гончаровой и апокалиптическими композициями Павла Филонова [Толстой, 2008 : 205].

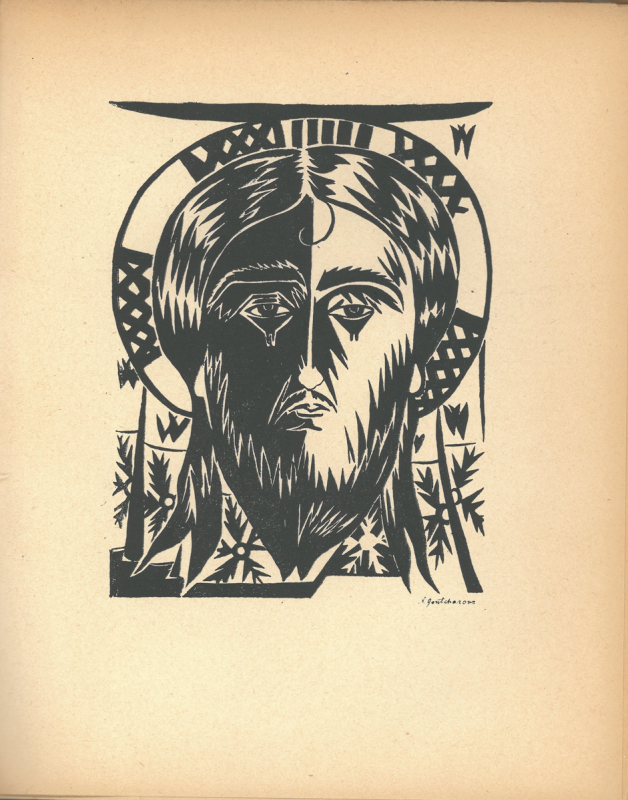

Считается, что центральная евангельская тема поэмы Блока осталась преимущественно вне поле зрения Ларионова [Толстой, 2008 : 205]. В иллюстрациях действительно нет апостольских аллегорий, креста и святых. При этом, во второе парижское издание Двенадцати включен рисунок Гончаровой с черно-белым фронтальным изображением Христа, похожим на древние иконописные Лики, но в авангардистской интерпретации (илл. 5). Монументальное и « иконное » [Толстой, 2005 : 205] изображение, отличающееся от ларионовских упрощенных рисунков, производит эмоциональное воздействие, обобщает дух и трагизм поэмы, не следуя, собственно, тексту Блока.

Илл. 5. Иисус Христос, иллюстрация Натальи Гончаровой к Двенадцати (Мишень, 1920).

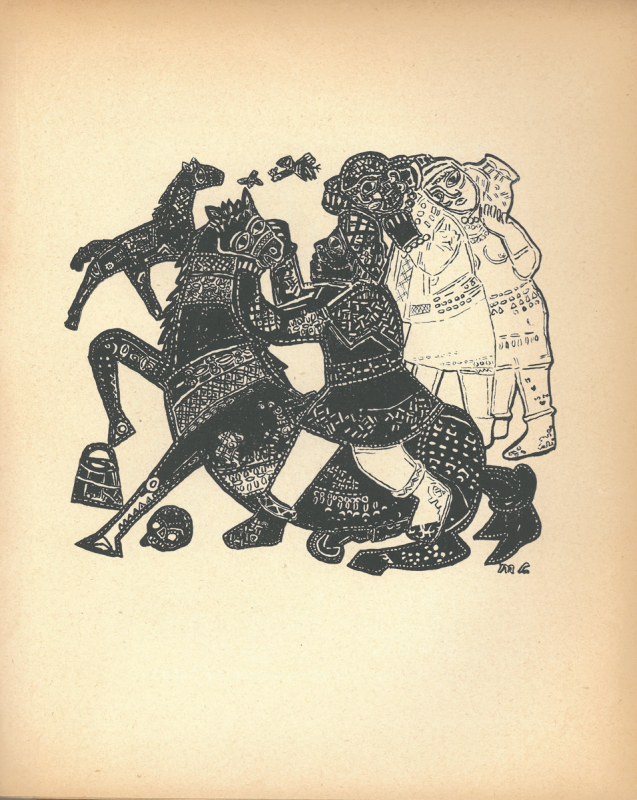

Иллюстрации к Скифам не менее оригинальны, чем рисунки к Двенадцати (илл. 6, 7 и 8). Философско-исторические стихи Блока под названием Скифы9 были включены в два парижских и два берлинских издания 1920 года [Лемменс, Стоммельс, 2008 : 217–218]. Ларионову принадлежат в скифской серии образы азиатов с грубыми смешными лицами, раскосыми глазами и лукавым оскалом, олицетворяющими некую восточную варварскую цивилизацию. Ларионов подписал также второй рисунок к Скифам, он декоративен по стилю, ему присуща более изысканная трактовка, « иконографический » анализ и детальная проработка орнаментальных мотивов, из которых сотканы как бы сплетенные воедино фигуры скифов и их животных.

…Привыкли мы, хватая под уздцы

Играющих коней ретивых,

Ломать коням тяжелые крестцы,

И усмирять рабынь строптивых…

Илл. 6. Иллюстрация Михаила Ларионова к Скифам (Мишень, 1920).

Илл. 7. Иллюстрация Михаила Ларионова к Скифам (Мишень, 1920).

Последняя работа может по праву сравниться с лучшими произведениями на восточные мотивы Гончаровой. Возможно, это единственный случай, когда Ларионов максимально приближается к видению своей соратницы с ее тяготением к евроазиатским корням России.

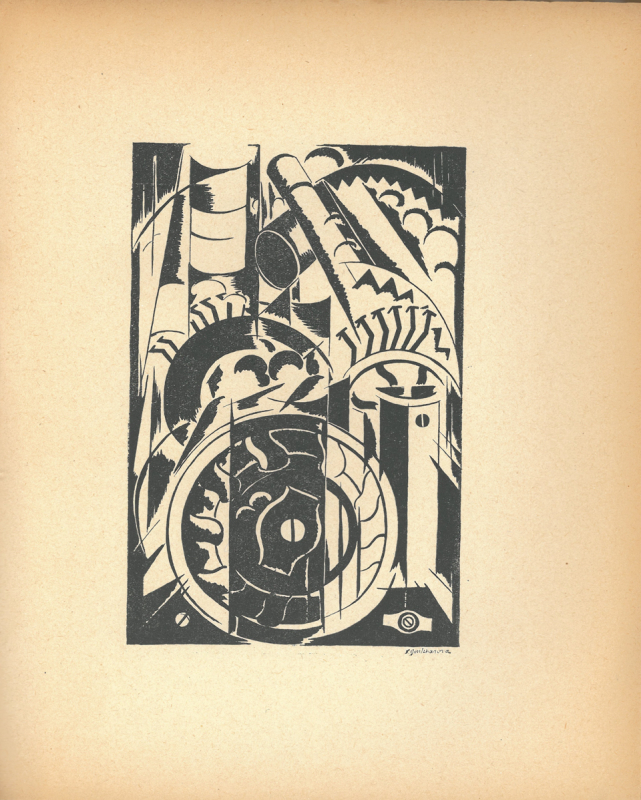

Единственная иллюстрация к Скифам, подписанная Натальей Гончаровой в парижском издании 1920 года представляет собой полуабстрактную « кубистическую » композицию, сравнимую с футуристическими полотнами на тему городской индустриальной культуры ХХ столетия (илл. 8)10.

Мы помним всё — парижских улиц ад,

И венецьянские прохлады,

Лимонных рощ далекий аромат,

И Кельна дымные громады…

Илл. 8. Город, иллюстрация Натальи Гончаровой к Скифам (Мишень, 1920).

Иллюстрации Ларионова и Гончаровой входят, по мнению искусствоведов, в число лучших из обширной иконографии поэм Двенадцать и Скифы Блока [Толстой, 2005 : 206]. Книга, вышедшая в свет в издательстве Мишень в двадцатом году, является, таким образом, ценным библиографическим и художественным артефактом.

Юрий Анненков. Иллюстрации к поэме Двенадцать

В нашей коллекции нет петербургского издания Двенадцати с иллюстрациями начинающего тогда художника-графика Юрия Анненкова. Однако о его работе стоит вкратце упомянуть для сравнения. В 1918 году в издательстве Алконост вышло в свет триста нумерованных экземпляров Двенадцати, из которых двадцать пять были раскрашены от руки Анненковым11. Из двадцати трех иллюстраций, нарисованных тушью, девять были использованы издательством в качестве заставок и концовок к тексту. Остальные четырнадцать рисунков были лицевыми изображениями (во весь лист).

Известно, что Блок высоко оценил работу Анненкова и написал художнику письмо, в котором выразил свое восхищение [Блок, 2021 : 20]. В отличие от парижского цикла Ларионова и Гончаровой, рисунки Анненкова достаточно повествовательны. В них сохранены основные акценты поэмы : темы красногвардейцев, разнузданной толпы, городской смуты, образы голытьбы, священнослужителя, старухи, безродного пса, буржуя, Катьки12.

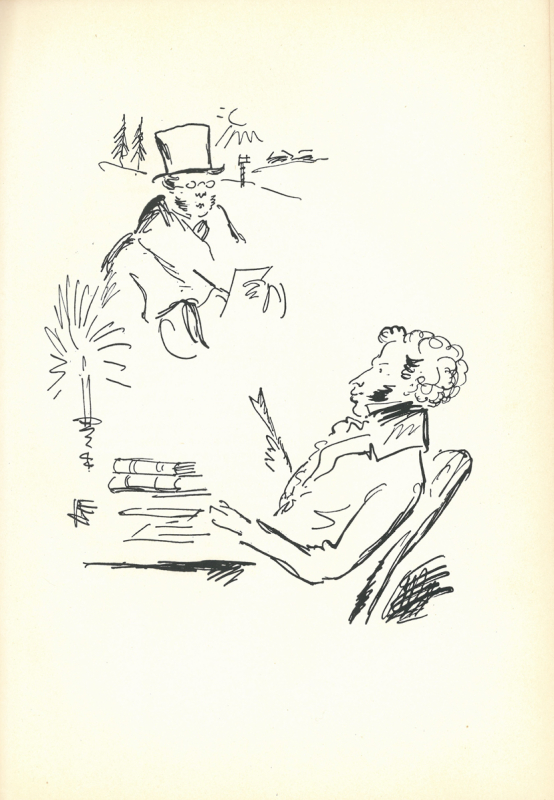

До 1924 года, то есть до того, как Анненков поселился в Париже, его иллюстрации появились в новой французской версии поэмы Блока в переводе Исаака Сидерского, опубликованной в 1923 году в издательстве « Au sans pareil ». Книга вышла в свет очень ограниченным библиофильским тиражом в пятнадцать нумерованных экземпляров. В 1967 году в парижском издательстве « Librairie des cinq continents » тиражом в две тысячи экземпляров вышел в свет сделанный Элианой Бикерт еще один перевод Двенадцати, который сопровождали иллюстрации Анненкова восемнадцатого года (илл. 9, 10 и 11). Именно это издание 1967 года хранится в фондах нашей библиотеки. В нем есть исполненный Анненковым портрет Блока и неизданный рисунок к поэме. В приложении издатель поместил очерк художника «Как я иллюстрировал Двенадцать» (« Comment j’ai illustré Les Douze ») [Blok, 1967: 116]. Кроме описания своего подхода к иллюстрированию поэмы, Анненков приводит воспоминания о Блоке13 и полную версию (в переводе на французский) отзыва поэта о его эскизах в упомянутом выше письме 1918 года.

Après avoir fait vingt dessins, je les apportai à Pétersbourg où mon entrevue avec Blok eut lieu immédiatement.

Aucune autre critique ne fut formulée. Blok me dit qu’en réalité les dessins n’étaient pas des illustrations, mais « un texte graphique parallèle, un frère jumeau dessiné ». Et il me répéta qu’il fallait les agrandir aux dimensions d’affiches […].

En janvier 1919, le désir de Blok se réalisa. Dans le bâtiment de Soviet Municipal, à Moscou, eut lieu une soirée littéraire au cours de laquelle le jeune acteur Ktorov […] récita les Douze, pendant que, sur un écran gigantesque, une lanterne magique projetait mes illustrations agrandies en affiches et coloriées par mes soins pour cette occasion. [Blok, 1967 : 118].

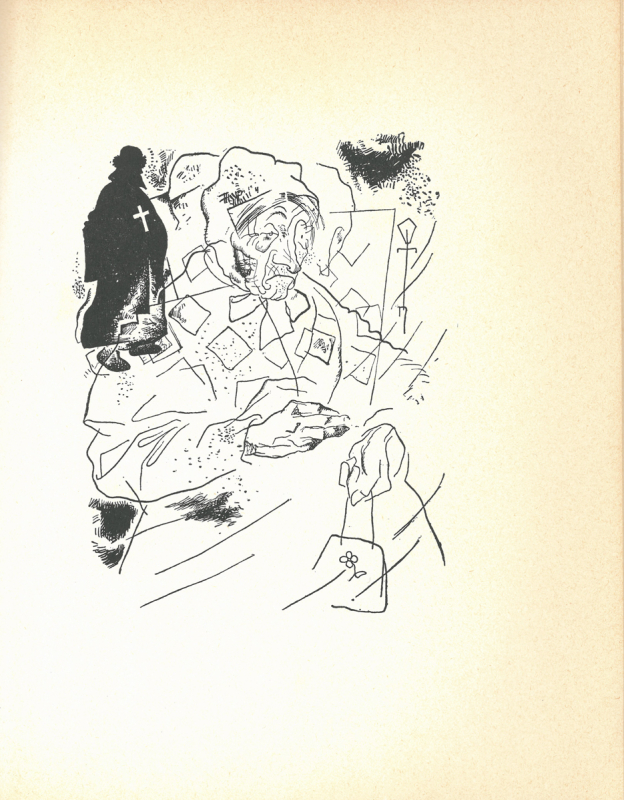

Илл. 9. Старуха, иллюстрация Юрия Анненкова к французскому переводу Двенадцати (Librairie des cinq continents, 1967).

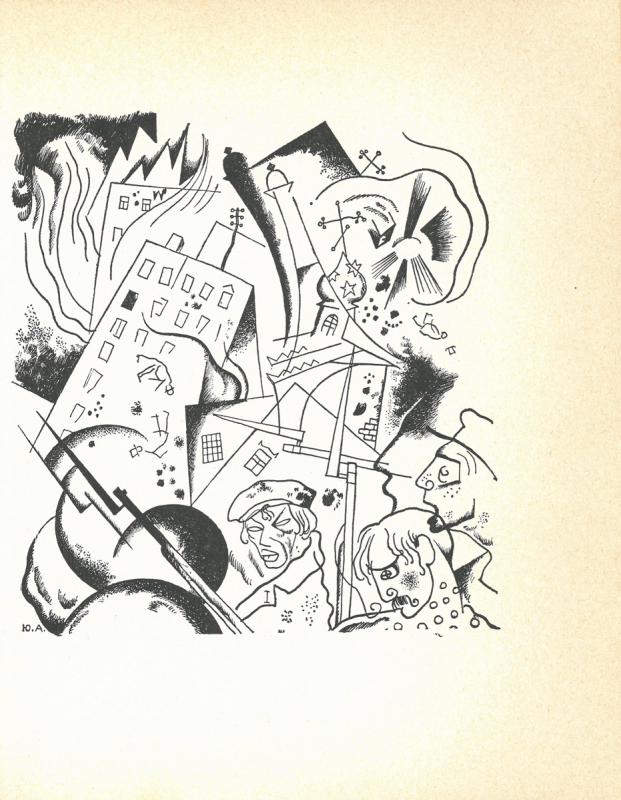

Илл. 10. Красногвардейцы, иллюстрация Юрия Анненкова к французскому переводу Двенадцати (Librairie des cinq continents, 1967).

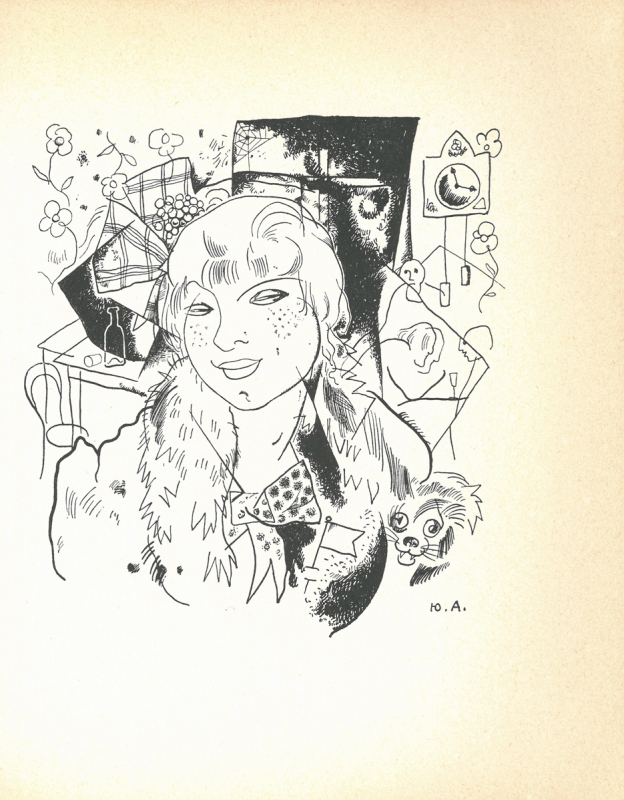

Илл. 11. Катька, иллюстрация Юрия Анненкова к французскому переводу Двенадцати (Librairie des cinq continents, 1967).

Цикл Бориса Григорьева Расея

Одним из известных явлений в искусстве русского авангарда стал графический цикл « Расея » Бориса Григорьева, впервые опубликованный в Петрограде в одноименном альбоме с текстами Павла Щеголева, Николая Радлова и самого художника [Григорьев, 1918]. В свойственной ему примитивистской манере Григорьев запечатлел здесь крестьянские образы, пейзажи и типы современной ему России. Книга имела огромный успех, став своеобразной хрестоматией по « познанию сути России периода, непосредственно предшествовавшего революционному перевороту » [Бенуа, 1922].

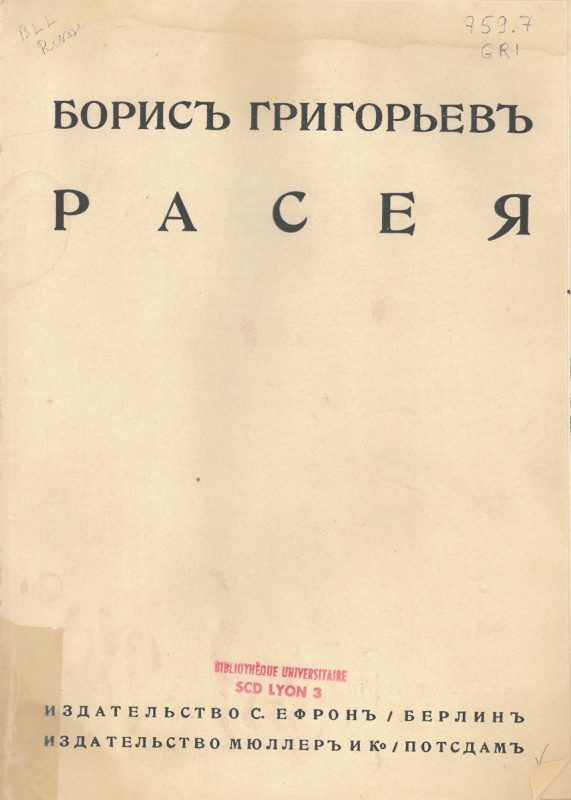

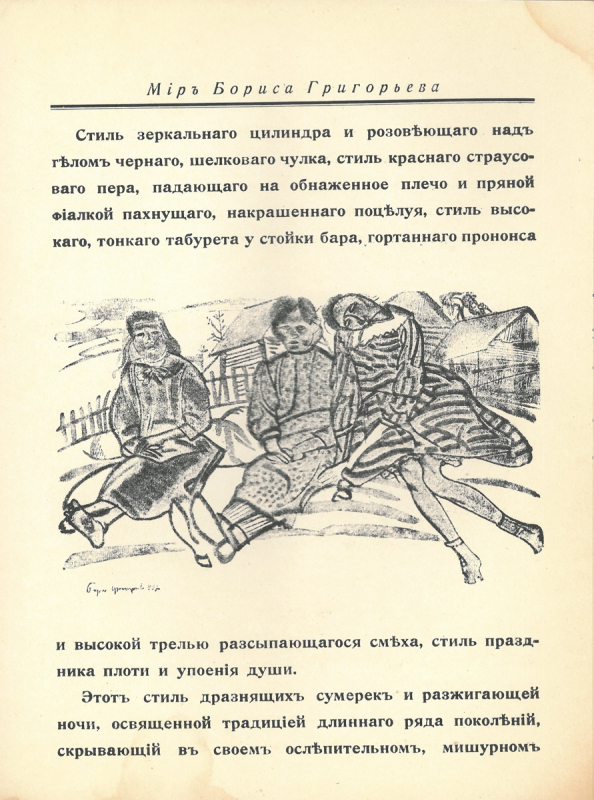

В собрании нашей библиотеки хранится берлинское переиздание цикла « Расея », содержащее философско-критические статьи А. Толстого (« Россия Григорьева »), А. Сайкевича (« Мир Бориса Григорьева »), А. Бенуа (« Искусство Григорьева »), а также самого художника (« Линия ») [Григорьев, 1922]14 (илл. 12 и 13).

Илл. 12. Оформление обложки Расеи Бориса Григорьева (Берлин-Потсдам, 1922).

Илл. 13. Иллюстрация Бориса Григорьева к сборнику Расея (Берлин-Потсдам, 1922).

В годы пребывания Б. Григорьева в эмиграции, цикл несколько раз переиздавался. В 1921 и 1922 годах «Расея» вышла в свет в двух разных версиях, опубликованных совместно немецкими издательствами Мюллер (Потсдам) и С. Ефрон (Берлин) [Grigoriew, Bie, 1921 ; Григорьев, 1922]. Впоследствии во Франции художник продолжил рабoту над циклом, создав новую живописную серию Лики России (1923-1924). В нее вошли, в частности, портреты А. Скрябина, С. Рахманинова, Ф. Шаляпина, В. Мейерхольда, М. Добужинского, Н. Рериха, Н. Клюева, М. Горького, В. Розанова, Л. Шестова, А. Керенского, Л. Брик. Некоторые из этих произведений, а также рисунки из цикла « Расея » и портреты актеров МХТа15, выполненные во время гастролей театра во Франции составили сборник Visages de Russie, вышедший в свет в парижском издательстве Поля Оллендорфа. Сборник содержит искусствоведческий комментарий Луи Рео, Андрея Левинсона, Андрэ Антуана, Клэр Шеридан и самого Бориса Григорьева [Grigorieff, 1923].

Вдохновленный успехом своей графической серии, Григорьев написал поэму под названием Расея, которая была впервые опубликована в 1934 году в нью-йоркском журнале Новое русское слово и явилась в определенной мере отражением жизни художника, его творческого опыта и авангардистских воззрений в искусстве. По всей вероятности, популярность Ликов России [Поспелов, 1999] подтолкнула Григорьева к созданию его самого загадочного произведения — монументального полотна Лики мира (1927), посвященного Лиге наций. В этой картине в полной мере проявился авангардизм мастера, а также его увлечение искусством Северного Ренессанса [Сеславинский, 2009, 214].

Таким образом, в основу темы, которая красной нитью проходит через все творчество Бориса Григорьева и выражается каждый раз во все более монументальных образах, лег небольшой петроградский цикл « Расея ». Берлинское переиздание « Расеи », которым мы обладаем, является единственным сохранившимся во французских фондах экземпляром16, что позволяет нам считать, что данная книга представляет сегодня не только искусствоведческую, но и библиографическую ценность.

Другие ценные иллюстрированные экземпляры

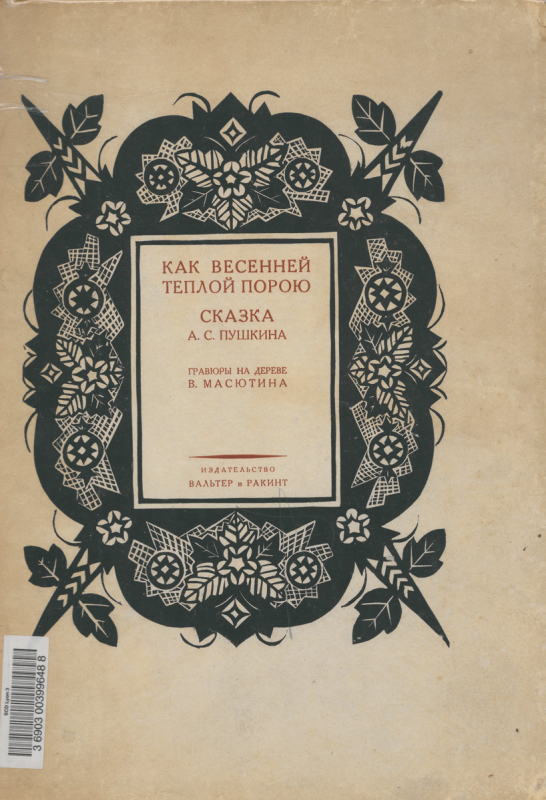

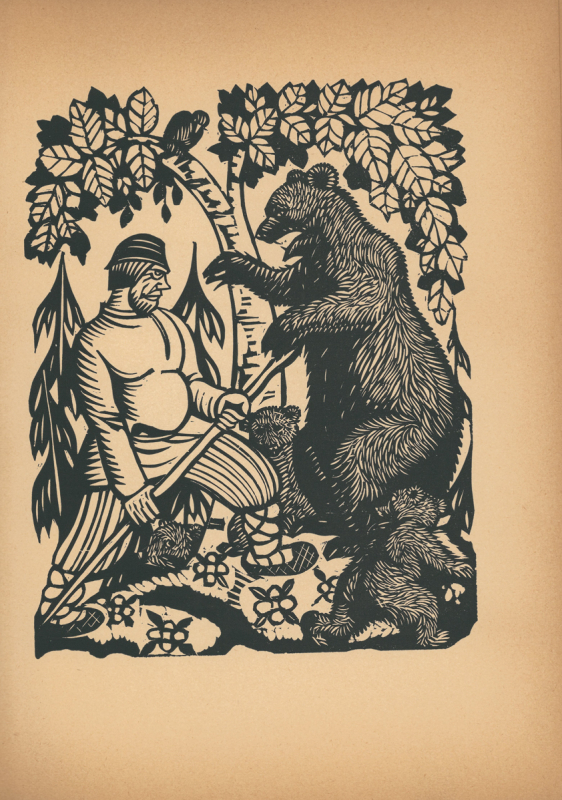

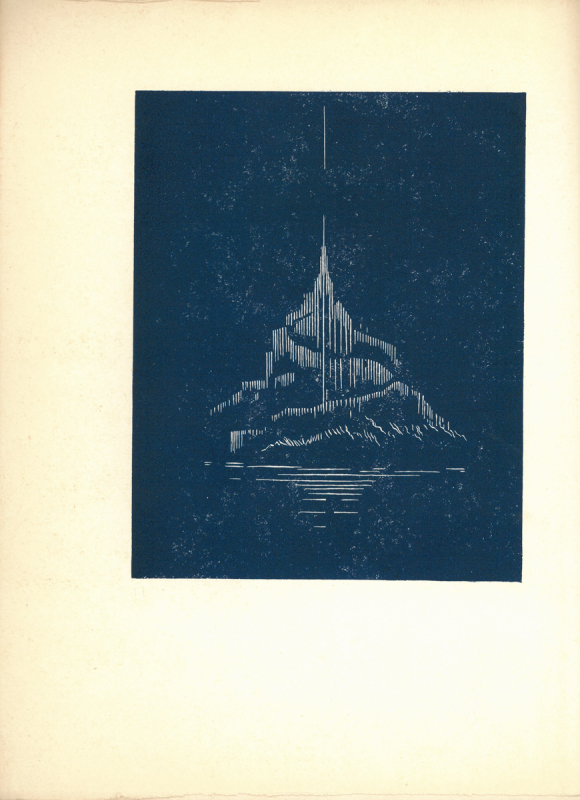

Из работ художников-авангардистов, имеющихся в нашем фонде, следует отметить книги с иллюстрациями Василия Масютина [Галеев, 2012], работавшего с 1921 года в Берлине. Выше мы упоминали берлинское издание поэмы А. Блока, вышедшее в 1921 году практически сразу после парижских изданий поэмы [Block, 1921]. Иллюстратором был Василий Масютин. Художник сотрудничал с известными русско-немецкими издательствами Геликон [Толстой, 2008 : 199‑200], Нева, Русское творчество, для которых создавал иллюстрации к переводам произведений классиков русской литературы : Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Достоевского и других. Будучи также историком и искусствоведом, Масютин занимался популяризацией любимого им вида графики — книжной иллюстрации17. В университетской библиотеке хранится иллюстрированная Масютиным сказка Пушкина Как весенней теплой порою (1825), вышедшая в 1924 году в берлинском издательстве Вальтер и Ракинт18 [Пушкин, 1924] (илл. 14 и 15). В книге тринадцать рисунков, исполненных в технике гравюры на дереве, из которых четыре — иллюстрации крупного формата (29,3×22 см) на весь лист. Все рисунки, а также орнаментальное оформление обложки, несут на себе отпечаток своеобразного, по-детски упрощенного и одновременно монументального, стиля Масютина, идеально гармонирующего с настроением пушкинских сказок. Книга входит в число библиографических раритетов.

Илл. 14. Оформление Масютиным обложки Как весенней теплой порою Пушкина (Берлин, 1924).

Илл. 15. Мужик и медведиха, иллюстрация Масютина к сказке Как весенней теплой порою (Берлин, 1924).

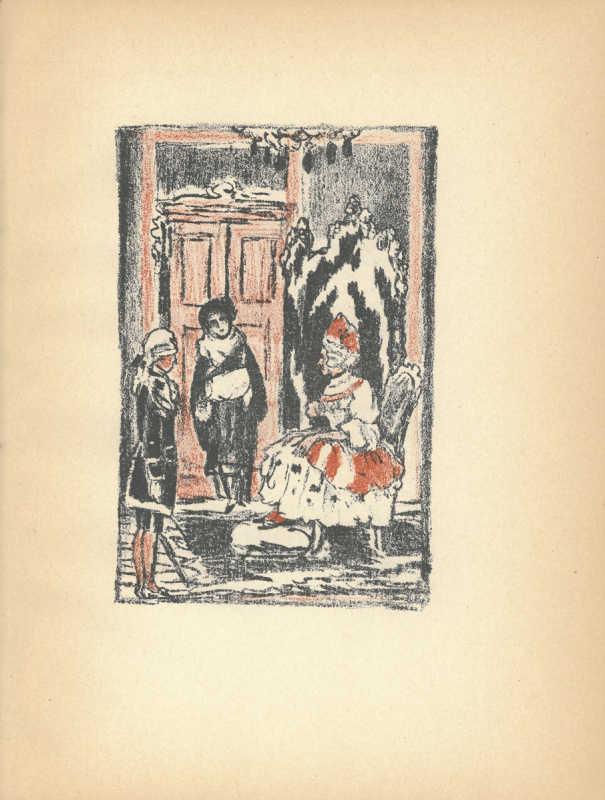

В нашем собрании имеется Пиковая дама Пушкина, вышедшая в свет в 1921 году в берлинском издательстве Нева с оригинальными цветными литографиями на восьми листах [Пушкин, 1921]. Иллюстратор — литовский художник Адольф Пропп, работавший в стиле импрессионизма (илл. 16).

Илл. 16. Иллюстрация Адольфа Проппа к Пиковой даме (Берлин, 1921).

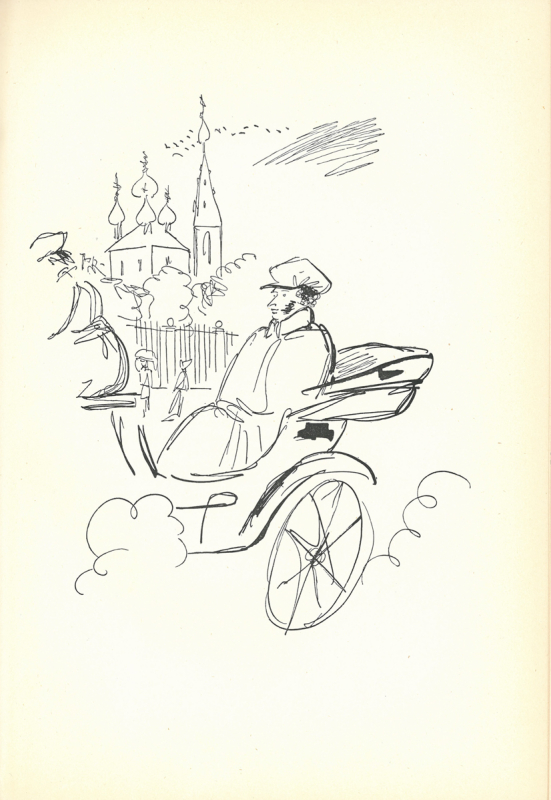

Из пушкинских иллюстрированных изданий первой половины XX века следует особо выделить Евгения Онегина московского издательства Academia [Пушкин, 1933]. В эту книгу вошли очень своеобразные с точки зрения эстетического восприятия « эскизные » рисунки и акварели Николая Кузьмина, одного из самых известных советских художников-иллюстраторов (илл. 17 и 18). Это была его первая крупная работа в области книжной графики, за которую он удостоился золотой медали на Международной выставке 1937 года в Париже [Кузьмин, 2020 : 131]. Издание книги было приурочено к 100-летию первой публикации Евгения Онегина и включало в себя серию из более чем ста изящных рисунков пером, исполненных в манере набросков, по стилю похожих на рисунки самого поэта. Эти совершенные с точки зрения художественного исполнения рисунки и цветные акварели до сих пор сопровождают российские переиздания Евгения Онегина. Переводы романа в стихах и за рубежом издавались неоднократно с иллюстрациями Кузьмина. В числе новых приобретений нашего фонда есть сборник сочинений Пушкина, подготовленный издательством Эксмо с оригинальной подборкой иллюстраций, созданных самыми знаменитыми художниками России и эмиграции [Пушкин, 2012]. Помимо работ Николая Кузьмина (Евгений Онегин), в сборник вошли иллюстрации Александра Бенуа (Медный всадник, Пиковая Дама), Владимира Свитальского (Повести Белкина), Ивана Рерберга (Маленькие трагедии), Николая Ильина (лирика), Ивана Билибина (сказки), Мстислава Добужинского, Василия Гельмерсена. Все они входят, несомненно, в список шедевров книжной графики XX века.

Илл. 17. Иллюстрация Николая Кузьмина к Евгению Онегину (Academia, 1933).

Илл. 18. Иллюстрация Николая Кузьмина к Евгению Онегину (Academia, 1933).

Из иллюстрированных книг на других славянских языках следует выделить юбилейное болгарское издание к 65-летию поэта Христо Смирненски (1898-1923) Зимни вечери с иллюстрациями Александъра Жендова, болгарского художника-иллюстратора, известного своими работами в области политической графики и мультипликации [Смирненски, 1963]. Издатели использовали факсимильные иллюстрации Жендова из первого издания стихов Смирненски [Смирненски, 1924]. Из книг на польском языке внимания заслуживает иллюстрированное парижское издание сборника поэм франко-польского писателя и переводчика Вацлава Годлевски. В этот сборник вошли своеобразные графические работы французского графика Робера Мено, работающего в Гренобле и известного под псевдонимом Роб д’Ак [Godlewski, 1956] (илл. 19). Книга содержит дарственную надпись, адресованную автором Марсель Эрхард, преподававшей в свое время в лионском университете.

Илл. 19. Иллюстрация Роба д’Ака (Робера Мено) к сборнику Вацлава Годлевски (Paryz, 1956).

Уникальные книжные памятники и коллекционные книги нашего университетского фонда позволяют дополнить представления об истории русской книжной графики начала прошлого века и свидетельствуют о значительности наследия русской эмиграции во Франции.