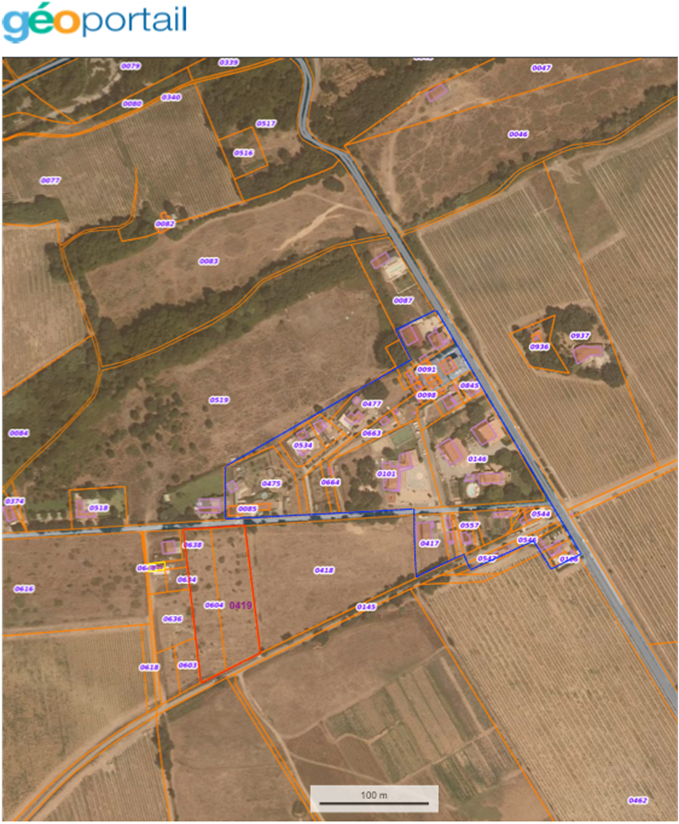

La commune d’Aghione, située en Haute-Corse, a déposé le 6 janvier 2020, sur son territoire, une demande de permis d’aménager pour réaliser un lotissement de dix lots, sur les parcelles cadastrées section B no 419 et 604, lieudit Terrazzaccia.

Par un arrêté du 6 décembre 2020, le maire d’Aghione a délivré ce permis d’aménager à la commune.

Par un courrier du 3 février 2021 reçu en mairie le 6 février, le préfet de la Haute‑Corse a demandé au maire de retirer cet arrêté. En l’absence de réponse, cette demande ayant été implicitement rejetée, le préfet a saisi le tribunal administratif de Bastia d’un déféré tendant à l’annulation de cet arrêté, pour deux motifs :

- la méconnaissance du principe d’urbanisation en continuité avec l’existant posé par la loi Montagne (L. 122‑5 du code de l’urbanisme) ;

- la méconnaissance des espaces stratégiques agricoles du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

Par un jugement du 3 février 2022, dont la commune relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté en retenant le seul motif tiré de ce que le maire d’Aghione a fait une inexacte application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme.

Vous pourriez vous interroger sur votre compétence pour connaître de ce jugement, puisque depuis le décret du 25 août 2023, entré en vigueur le 27 août 2023, la commune d’Aghione fait partie des communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.

Or, en application de l’article R. 811‑1‑1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d'aménager lorsque le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.

Toutefois, dans la mesure où le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur du décret du 25 août 2023, lequel a pour effet de priver d’une voie de recours (l’appel), il ne peut être fait application, dans le silence des textes, de ce décret au cas d’espèce.

(Voir sur ce point la décision CE, 11 juin 2003, Mme Halimi veuve Guerel, no 246456, aux tables, qui juge expressément que

« le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue. »)

La recevabilité de l’appel comme du déféré ne posant pas plus de difficultés que la régularité du jugement attaqué, qui n’est pas contestée– je n’ai du moins pas clairement identifié de moyen en ce sens – vous pourrez examiner sans attendre le fond du litige.

La commune conteste le motif d’annulation retenu par le TA, tiré de la méconnaissance nous l’avons dit de l’article L. 122‑5 qui pose le principe de l’urbanisation en continuité applicable dans les zones de montagne.

Aux termes de cet article :

« L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »

L’article L. 122‑5‑1 du même code précise que « Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux »

Enfin, aux termes de l’article L. 122‑6 :

« Les critères mentionnés à l'article L. 122‑5‑1 sont pris en compte : / a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ; / b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. »

La commune soutient d’abord que le tribunal ne pouvait accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122‑5, alors que son projet est conforme à son plan local d’urbanisme (PLU), qui a délimité deux zones U - UA et UB - ainsi qu’un hameau correspondant, le hameau de Casone en application des dispositions de l’article L. 122‑6 que je viens de citer, et que le préfet n’a pas demandé l’annulation ni excipé de l’illégalité de ce PLU.

Toutefois, vous le savez, au moins depuis l’arrêt de Section du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, no 392186, A , eu égard au seul rapport de compatibilité prévu par les dispositions de l’article L. 131‑7 du code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme et les dispositions particulières aux zones de montagne prévues par ce code et le rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles en application de l’article L. 122‑2 de ce code, la circonstance qu'une telle décision individuelle respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables de l’article L. 122‑5 de ce code.

A ma connaissance, le Conseil d’Etat n’a pas expressément fait application de ce raisonnement dégagé à propos de la loi Littoral à la loi Montagne, pour autant sa transposition dans ce cadre ne paraît pas faire débat (voyez notamment les conclusions de Sophie Roussel sur la décision CE, 31 janvier 2020, Commune de Thorame-Haute, no 416364, aux tables :

« les autorisations individuelles accordées dans le respect du PLU doivent en tout état de cause être confrontées directement aux dispositions de la loi Montagne, selon un rapport de conformité (v., à propos de la loi Littoral, CE, Section, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, no 392186, p. 117 et no 396938, M. et Mme Beauvais, inédite). Une installation, conforme au PLU, mais qui ne consisterait pas en une adaptation, un changement de destination, la réfection ou une l'extension limitée des constructions existantes serait ainsi illégale »).

Contrairement à ce que soutient la commune, le PLU ne fait donc pas écran avec les dispositions de la loi Montagne, puisqu’« il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles » avec ces dispositions (voyez sur ce point notamment la décision CE, 2 octobre 2019, Commune du Broc et SCI La Clave, no 418666, aux T.) mais pas en tenant compte du PLU !

La circonstance que le PLU identifie le secteur où se situe le terrain d’assiette du projet comme constructible est donc sans incidence sur l’application des dipositions de la loi Montagne et partant sur l’appréciation de la continuité de l’urbanisation.

De même, la circonstance que le PLU identifie un « hameau historique » pour reprendre les termes de la requête d’appel - et non pas un hameau nouveau intégré à l’environnement tel que prévu par les dispositions de l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme - est sans incidence sur la nécessaire appréciation, par l’autorité compétente puis par le juge, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne.

En revanche, ainsi que le rappelle la décision précitée CE, 2 octobre 2019, Commune du Broc et SCI La Clave, no 418666, aux tables, pour définir les « hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », il convient de prendre en compte les prescriptions du PADDUC qui sont suffisamment précises et compatibles avec la loi montagne.

Votre Cour juge de façon constante depuis un arrêt du 10 novembre 2021, no 19MA05824, que « Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération no 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit (…) qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne ».

Votre Cour juge également que « le PADDUC prévoit en outre que, pour s’inscrire en continuité de l’urbanisation existante, l’extension urbaine prévue doit être en contiguïté avec les fronts urbains de la forme qu’elle étend et ne peut donc en être séparée par une distance trop importante, ou par une coupure comme un espace agricole ou naturel, une voie importante ou un obstacle difficilement franchissable. A cet égard, il précise notamment qu’« au-delà d’une bande de 80 mètres d’espace naturel ou agricole, la continuité est difficile à établir » et qu’est également constitutif d’une rupture : « un espace agricole ou naturel, une voie importante (…), une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti ». Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. » (voyez notamment 22MA00445 du 27 mars 2023).

Vous pourrez également juger qu’elles sont compatibles avec les dispositions particulières applicables aux zones de montagne.

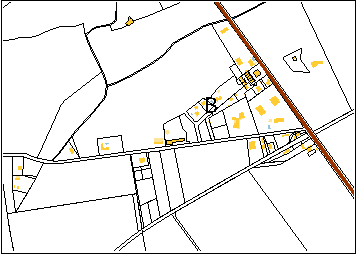

Au regard des précisions ainsi apportées par le PADDUC, vous pourriez admettre l’argumentation de la commune et reconnaître l’existence d’un hameau autour du « noyau historique » de Casone, où l’on retrouve autour de la mairie un regroupement de constructions structuré par deux voies qui se croisent en formant la pointe d’un triangle.

Toutefois le terrain d’assiette du projet litigieux, de plus de 5 000 m2, n’est pas situé au sein de ce triangle, dont la pointe qui constitue le cœur du hameau est à plus de 250 mètres à l’Est et dont surtout il est séparé par une voie qui constitue une nette « rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti » entre les terrains bâtis en continuité de ce hameau au Nord de cette voie et les espaces naturels conservés au Sud.

Certes sur la parcelle 639, mitoyenne par le sud de la construction la plus proche du terrain d’assiette au sein du même compartiment lui-même au sud de la voie structurante, un permis de construire a été délivré le 29 octobre 2018 et serait, d’après l’appelante, en cours de réalisation avec la construction des fondations.

Bien sûr une urbanisation existante, régulièrement autorisée, doit être prise en compte, mais précisément cette urbanisation n’existait pas encore au jour du permis d’aménager.

En outre et en tout état de cause, une telle construction n’aurait pu à mon sens suffire à établir la continuité manquante entre le hameau de Casone et le terrain d’assiette du projet.

Enfin, la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit desservi par les réseaux publics, y compris l’assainissement collectif ne saurait non plus établir une telle continuité.

Par ces motifs je conclus au rejet au fond de la requête (par la confirmation du motif d’annulation retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance du principe d’urbanisation en continuité avec l’existant en zone de montagne posé par l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme).