L’emploi des majuscules obéit à des règles de grammaire : on les utilise pour marquer le début d’une phrase ou pour signaler un nom propre. Les capitales, elles, résultent d’une volonté typographique, de mise en valeur d’un mot, indépendamment de toute considération grammaticale.

D’après ce que l’on sait depuis les études du psychologue et pédagogue américain Miles Tinker (1893-1977), la surabondance de capitales dans un texte gêne sa lecture et sa compréhension. Malgré cela, le chercheur et professeur à l’Institut de recherches en informatique et systèmes aléatoires, Jacques André, constate :

Ce qui me semble le plus frappant dans les documents scientifiques saisis par les auteurs eux-mêmes, c’est l’abus de majuscules. Voici typiquement le genre de phrase que l’on trouve dans notre rapport d’activité :

Jacques André, Petites leçons de typographie, Éditions du Jobet, 2020, http://jacques-andre.fr/faqtypo/lessons.pdf.

Jacques André signale la présence de 28 capitales inappropriées dans cette phrase. Seules trois sont justifiées : Jean, Transen et Nancy.

Si l’emploi des capitales répond à des règles, leur mésusage peut générer des incompréhensions ou des ambiguïtés. Les cas relevés ci-dessous l’ont été soit dans des textes effectivement publiés tels quels, soit dans des tapuscrits avant travail de correction. L’ordre proposé ne résulte que de la rencontre des divers cas de figure au fil de nos lectures.

Cas nº 1 : la Résistance

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? La Résistance renvoie à l’ensemble des mouvements et réseaux luttant contre les puissances de l’Axe durant la seconde guerre mondiale. Dans cet extrait est évoqué le syndicaliste révolutionnaire Fernand Pelloutier, mort en 1901. Un zèle militant a attribué une capitale hors de son contexte et créé une ambiguïté de sens.

Cas nº 2 : la Révolution

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? La Révolution, employée sans plus de qualificatif, fait ordinairement référence à la révolution française de 1789. Pour la même raison que ci-dessus un zèle militant a attribué une capitale hors de son contexte et créé une ambiguïté de sens.

Cas nº 3 : les espèces zoologiques

Commentaire. Pourquoi le lièvre variable aurait-il droit à une capitale quand les huîtriers pies n’accéderaient pas à cette dignité ? Vraisemblablement une distinction a été opérée entre l’animal pris comme le représentant de son espèce et les animaux considérés comme une foule d’individus.

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? En taxonomie, les espèces d’animaux se composent en bas de casse. Seul le binom d’espèce latinisé prend une capitale au premier nom qui est celui du genre. Ainsi l’espèce portant le nom courant de gélinotte des bois porte-t-elle scientifiquement le binom latin Tetrastes bonasia. Dans cet exemple, la règle applicable au binom latin a été reproduite sur le nom courant.

Cas nº 4 : le Modem

Commentaire. Le blog des typographes du Monde diplomatique écrit MoDem lorsqu’il s’agit du parti politique en utilisant une casse mixte ou casse chameau ou chatMot (la CamelCase des anglophones qui consiste à insérer une capitale à l’intérieur d’une chaîne de caractères, comme par exemple dans le nom MacLeod ou la console de jeu PlayStation).

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Les sigles très répandus qui se prononcent comme des mots ordinaires sont des acronymes (par exemple : l’Unesco, la capitale initiale résultant ici d’une autre règle la conditionnant, celle relative aux organismes internationaux). Mais certains de ces acronymes sont devenus de véritables noms communs ne justifiant même plus leur capitale initiale, comme par exemple, un radar (radio detecting and ranging), le sida (syndrome d’immunodéficience acquise) ou un modem (modulateur-démodulateur).

Cas nº 5 : les Lumières

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? L’auteur a probablement voulu, par une image, évoquer les progrès, la civilisation, apportés par l’industrie. Il s’agit par conséquent d’un simple nom commun, employé selon l’une de ses acceptions courantes, auquel s’impose une minuscule. La majusculisation induit une confusion avec un véritable nom propre : les Lumières, ces philosophes éclairés du xviiie siècle.

Commentaire. Si l’Imprimerie nationale préconise de composer Siècle des lumières en vertu de la règle relative aux époques historiques, d’autres, comme Jean-Pierre Lacroux ou Jean-Pierre Colignon accordent leur préférence à la graphie siècle des Lumières. En effet, Lacroux estime la règle de l’Imprimerie nationale incohérente puisqu’elle peut conduire à composer dans un même texte les Lumières et le Siècle des lumières. Colignon, lui, estime que dans l’expression siècle des Lumières, il convient de placer la capitale sur le spécifique (Lumières) et non sur le générique (siècle).

Cas nº 6 : l’Empire

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? L’empire dont il est question ici, c’est l’empire colonial français.

-

Le mot Empire peut s’écrire avec une capitale lorsqu’il fait référence au nom d’un régime politique désignant un pays ou une époque. Ainsi, pour la période de l’histoire de la France allant de 1852 à 1870, on écrit le Second Empire, comme on écrit Troisième République pour la période qui le suit immédiatement. Professer l’empire ne fait donc pas référence au régime politique en question comme l’atteste le complément du titre.

-

Le mot Empire peut également prendre une capitale lorsqu’il entre dans le nom même d’un État et qu’il est suivi d’un adjectif de nationalité. On écrit l’Empire ottoman (adjectif), comme on écrit la République française. L’empire colonial français entre 1870 et 1940 était une partie de la France ou de la République française.

Cas nº 7 : la Faculté

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Tout organisme d’État ne prend pas la capitale, tant s’en faut. Les facultés, tout comme les universités, sont plusieurs dans le pays, la capitale est réservée au nom propre qui les individualise. Ex : l’université Jean-Moulin ou l’université Lyon 3. Dans le cas exposé ici, il convient donc d’écrire « la faculté des sciences juridiques de Lyon 2 ».

Commentaire. On écrit Faculté lorsqu’on utilise le terme dans le sens de « corps médical » et Université dans le sens de « corps enseignant ».

Ex : la Faculté m’a prescrit du repos.

Ex : ses travaux ont été raillés par l’Université.

Ces cas sont donc rarissimes.

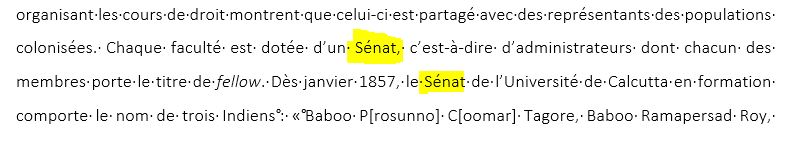

Cas nº 8 : le Sénat

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Le Sénat avec une capitale désigne l’une des chambres dans les systèmes politiques bicaméraux. Les organismes d’État lorsqu’ils sont uniques (c’est-à-dire quand leur compétence s’étend à tout le territoire) prennent la capitale. Ici, il s’agit d’un organisme dirigeant interne à une université, auquel la minuscule s’impose.

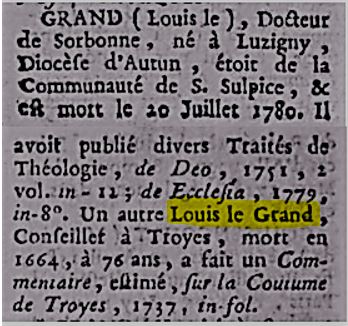

Cas nº 9 : les articles dans les noms de personnes

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Les noms de famille français comprenant un article défini initial prennent la majuscule à cet article. Dans un index de dictionnaire, ils sont d’ailleurs classés à la lettre L. Ici, le non-emploi de la majuscule sur l’article entretien une confusion avec un possible surnom – les majuscules n’étant présentes dans ce cas que sur les substantifs et adjectifs.

On compose donc Louis Le Grand pour parler de ce conseiller troyen (1588-1664) mais Louis le Grand s’il s’agit du roi de France Louis XIV (1638-1715).

Cas nº 10 : les signes du zodiaque

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Les sites de vente en ligne d’ouvrages n’accordent souvent pas une grande importance aux règles typographiques. Et pourtant, pour un même ouvrage, deux significations diamétralement opposées : cherchez-vous un livre vous aidant à vivre avec une maladie grave ou un guide des incompatibilités d’humeurs astrologiques avec votre partenaire ? La règle typographique impose la majuscule initiale aux noms des signes du zodiaque, qui sont dérivés des noms propres de constellations.

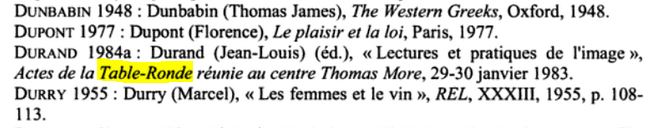

Cas nº 11 : la Table ronde

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Les capitales à Table-Ronde suggèrent un nom propre. On a créé une ambiguïté de sens entre une table ronde (une conférence) et la Table ronde (les compagnons du roi Arthur).

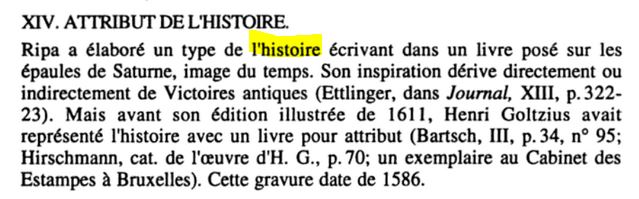

Cas nº 12 : l’Histoire

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? L’habitude a été prise d’évoquer l’Histoire avec un grand H pour distinguer l’histoire de l’humanité de l’histoire narration. Cette distinction n’a pas lieu d’être. L’usage d’une capitale répond à des règles précises et opérer une distinction entre les différents sens d’un mot n’en fait pas partie, ceci étant dévolu au contexte dans lequel se place le mot au sein de la phrase.

Il existe toutefois bien un cas où il convient d’écrire Histoire et c’est justement celui illustré ci-dessus. Cesare Ripa est l’auteur d’un recueil d’allégories, l’Iconologie paru en 1593. La règle typographique établit que les noms communs employés comme allégorie, symbole ou personnification prennent une capitale initiale. L’Histoire écrivant dans un livre ne peut qu’être une allégorie dans le cas présent, la capitale s’impose donc.

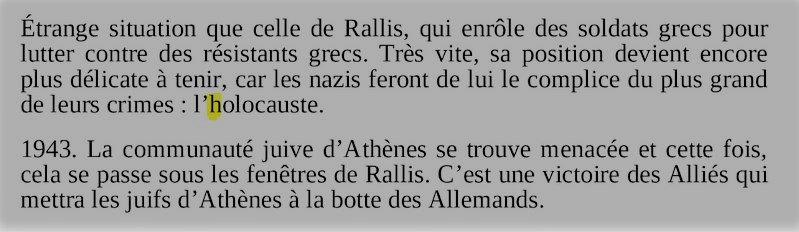

Cas nº 13 : l’Holocauste

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Les événements historiques se composent avec une capitale. Ici, le contexte permet de comprendre qu’il est question de la politique d’extermination du peuple juif entreprise par les nazis durant la seconde guerre mondiale et non pas du sacrifice au cours duquel la victime était intégralement consumée.

Commentaire. Le terme Holocauste est l’objet de contestation. Le blog des correcteurs du Monde diplomatique recommande d’ailleurs de lui préférer le terme Shoah. Ce dernier est aussi discuté ; pour plus d’informations à ce sujet, on lira avec profit l’article de Francine Kaufmann, « Holocauste ou Shoah ? Génocide ou ‘Hourbane ? Quels mots pour dire Auschwitz ? Histoire et enjeux des choix et des rejets des mots désignant la Shoah », Revue d’histoire de la Shoah, vol. 184, nº 1, 2006, p. 337-408.

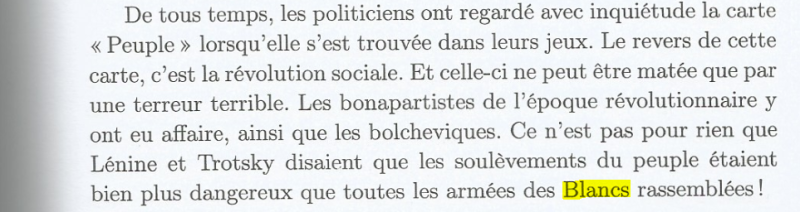

Cas nº 14 : les Blancs

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? C’est la règle sur les doctrines et leurs adeptes qui aurait dû être utilisée, les blancs étant les partisans de la monarchie russe. Mais en ayant doté d’une capitale les armées des blancs, on suggère plutôt une guerre raciale. En effet, employés comme substantifs, les noms de peuples, d’habitants et de races prennent la capitale.

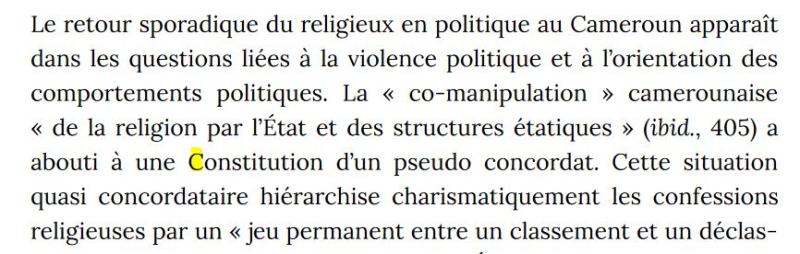

Cas nº 15 : la Constitution

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Le mot Constitution écrit avec une capitale initiale désigne la loi fondamentale d’un pays. Ici, ce mot est plutôt employé en tant que synonyme d’instauration, d’édification ou de fondation.

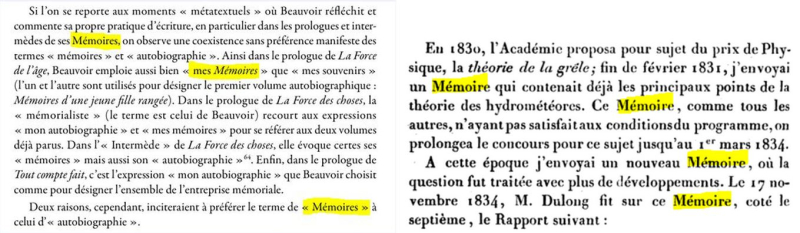

Cas nº 16 : les mémoires

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Comme pour l’histoire/l’Histoire, une habitude semble avoir été prise d’introduire une capitale au mot mémoire afin de distinguer deux sens : au féminin il est synonyme de souvenir alors qu’au masculin c’est un écrit. Comme expliqué plus haut, ce n’est pas le rôle des capitales de distinguer les différents sens d’un mot. Le physicien de l’exemple de droite à donc envoyé un mémoire sur la théorie de la grêle. Quant à Simone de Beauvoir, si elle parle de ses Mémoires, le correcteur prend soin de composer le mot en italique puisqu’il s’agit là du titre abrégé des Mémoires d’une jeune fille rangée. En revanche, il est inconséquent de composer en romain avec capitale initiale : soit il s’agit d’un nom commun et il convient d’écrire en minuscule, soit c’est l’abréviation de l’œuvre autobiographique de Simone de Beauvoir et l’italique s’impose.

Cas nº 17 : les guerres

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Si certains, comme Jean-Pierre Lacroux, recommandent la double majuscule à Première et Seconde Guerre mondiale, ce n’est pas le cas de l’Imprimerie nationale. Pour cette dernière, le mot guerre ne prend la majuscule que lorsqu’il constitue un véritable nom propre : la Grande Guerre ou la Guerre folle. Cette dernière règle a l’avantage certain d’éviter l’abus de majuscule par imitation comme on peut l’observer dans le cas présent. Ici, manifestement, c’est l’habitude de la composition Première Guerre mondiale qui s’est transportée sur la locution première guerre froide.

Cas nº 18 : les planètes

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Les astres portent des noms qui sont autant de noms propres auxquels il convient de mettre une majuscule ainsi qu’aux éventuels adjectifs antéposés (1). En revanche, le type de ces différents astres est un nom commun que l’on compose en minuscules (2). On écrit donc la Grande Ourse (1), l’étoile Polaire (2), la planète Mercure (2), la Voie lactée (1).

Le Soleil, la Lune et la Terre étant tous trois des astres on les compose avec une majuscule. Ici l’auteur semble l’avoir reportée sur le nom commun de type (planète) en considérant qu’il s’agit d’une ellipse (la planète Terre).

Commentaire. Si dans la plupart des textes on identifie facilement les noms des corps célestes, le Soleil, la Lune et la Terre ont de nombreux emplois qui leur font perdre la majuscule. Par exemples : on ne risque pas un coup de soleil lorsque l’on se promène au clair de lune ; Si mourir se dit par euphémisme quitter cette terre, l’astronaute, quant à lui, quitte la Terre.

Cas nº 19 : sida et covid

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ? Sida et covid sont tous deux des acronymes hybrides, composés de lettres et syllabes initiales : syndrome d’immunodéficience acquise pour le premier et coronavirus disease pour le second. D’ailleurs, dans les premières années de la pandémie de sida, on pouvait trouver une composition tout en capitales respectant par conséquent les règles de composition des sigles. En voici un exemple dans un fascicule daté de 1989.

Par la suite, la composition tout en capitales a fait place à une composition avec une capitale initiale uniquement, dans le respect de la règle de composition des acronymes. Enfin, le mot s’est imposé comme un simple nom courant ne justifiant même plus une capitale initiale. De la même façon, on composera directement covid-19 en minuscules.