Les cas relevés ci-dessous l’ont été soit dans des textes effectivement publiés tels quels, soit dans des tapuscrits avant travail de correction.

Cas nº 1 : les traits d’union

Nous vous proposons un petit jeu pour commencer : la composition choisie pour les noms des églises présentées dans les exemples 1 et 2 permet-elle de déduire correctement leur localisation géographique ?

Exemple 1

Non, car la composition est ici fautive : la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes (avec trois traits d’union) évoquée dans ce passage est située à Montréal. L’oubli des traits d’union laisse malencontreusement penser qu’il s’agit d’une chapelle située à Lourdes.

Exemple 2

Non plus, car la composition est également fautive : la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes évoquée dans ce passage est située à Paris. En revanche, il est tout à fait correct d’affirmer que Notre-Dame-de-Lourdes est bien dédiée à Notre-Dame de Lourdes, c’est-à-dire à la Vierge.

Exemple 3

Lucien Brun (1822-1898) est un juriste catholique, député puis sénateur français dont Christian Sorrel nous apprend que les quatre fils poursuivent l’œuvre (Dictionnaire de la contre-révolution, p. 117-118). Sans doute pour rendre hommage à un père révéré, ceux-ci ont modifié leur patronyme pour y accoler le prénom de Lucien1. C’est ainsi qu’au sein de l’organigramme de la Revue catholique des institutions et du droit que Lucien a contribué à développer, on peut trouver les noms de deux de ses fils, Joseph Lucien-Brun (1868-1929) et Emmanuel Lucien-Brun (1856-1942), ainsi que du fils de ce dernier, Pierre Lucien-Brun (1888-1971). La composition avec un trait d’union de l’exemple 3 est donc fautive et génératrice de confusion puisque c’est de Lucien Brun qu’il s’agit.

Exemple 4

La composition choisie, en faisant se succéder un tiret et un trait d’union, laisse entendre que nous sommes face à la réunion de deux toponymes dont le second est composé. C’est en effet une pratique recommandée par Ramat : « Le tiret court, ou tiret demi-cadratin, s’utilise dans les cas où l’on relie deux toponymes dont l’un (ou les deux) contient déjà un trait d’union ». Comme exemple, il cite deux quartiers montréalais, Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles dont la réunion forme l’un des arrondissements de la ville, celui de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Notez la succession : deux traits d’union / un tiret / deux traits d’union. Lacroux semble faire preuve de plus de souplesse en agréant deux compositions : la première similaire à Ramat, la seconde en alternant trait d’union collé et trait d’union entouré d’espaces. Prenant l’exemple d’une station de métro parisienne, il propose de choisir entre station Champs-Élysées–Clemenceau (trait d’union suivi de tiret) et station Champs-Élysées - Clemenceau (trait d’union collé suivi de trait d’union espacé)

Bois-Saint-Denis est un toponyme berrichon, il s’agit d’un lieu-dit, à Reuilly dans l’Indre. N’étant pas en présence de la réunion de différents toponymes existants par ailleurs, la seule composition admissible est Bois-Saint-Denis avec deux traits d’union.

Cas nº 2 : les virgules

Exemple 1

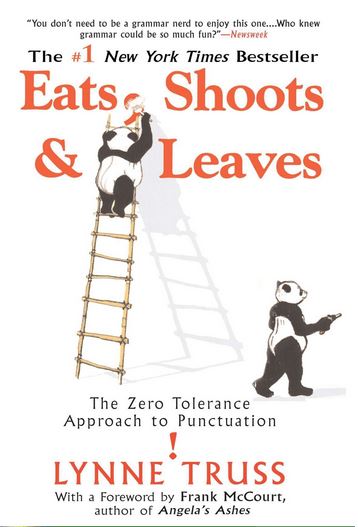

L’éditeur de la romancière britannique Lynne Truss nous a gratifié d’un excellent calembour graphique pour la couverture de cet ouvrage rappelant qu’une mauvaise ponctuation peut être génératrice de quiproquo.

En effet, selon la présence ou non de la virgule – qu’un panda est sur le point d’effacer –, on comprendra que le panda « mange des pousses et des feuilles » ou bien que le panda « mange, tire et s’en va ».

Exemple 2

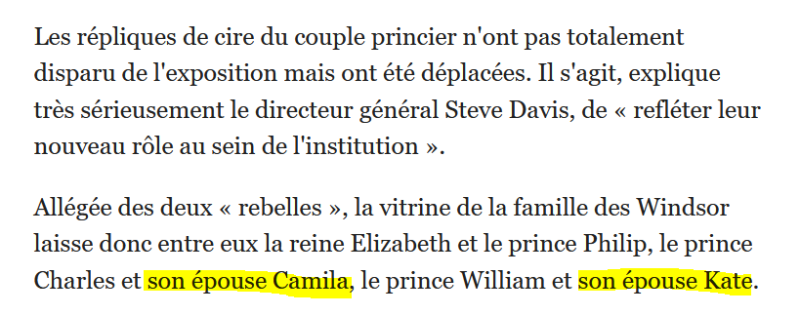

Ce passage publié dans un célèbre quotidien régional français laisse entendre, par l’absence de virgule, que Kate est une épouse du prince William parmi d’autres2. La monarchie britannique n’admettant pas la polygamie, il convient d’ajouter une virgule devant le prénom de ladite épouse. La règle est évidemment la même pour Camilla et pour le cas exposé ci-dessous.

Cas nº 3 : les guillemets

Les guillemets ont des emplois divers qui sont, pour certains, parfaitement partagés mais qui, pour d’autres, font l’objet de discussion. Parmi les premiers se trouvent :

-

Les dialogues,

-

Les citations,

-

La marque d’une prise de distance.

Quelques emplois sont admis par certains spécialistes mais rejetés par d’autres :

-

Le linguiste Jacques Drillon, auteur d’un traité consacré à la ponctuation, préconise l’emploi des guillemets lorsque l’on veut nommer un mot (autonymie). Les typographes, quant à eux, n’autorisent dans ce cas, à l’instar d’Aurel Ramat et de Jean-Pierre Lacroux, que l’emploi de l’italique. La différence entre les deux pratiques :

-

Le mot « zythum » est la dernière entrée de nos dictionnaires (Drillon)

-

Le mot zythum est la dernière entrée de nos dictionnaires (Ramat-Lacroux)

C’est la recommandation des typographes que nous suivons au sein de Prairial. Voir par exemple le sommaire du numéro 8 de la revue ELAD-SILDA : https://publications-prairial.fr/elad-silda/index.php?id=1286.

-

-

Nombreux sont également les auteurs qui guillemètent des termes ou des locutions qu’ils veulent mettre en valeur ou sur lesquels ils veulent insister. Cet usage est rejeté de toutes les autorités en la matière (cf Ramat, p. 139, Lacroux II, p. 51 et 71, Le bon usage p. 82, Imprimerie nationale p. 100) qui s’accordent pour l’emploi de l’italique.

-

Sont enfin habituellement placés entre guillemets, les intitulés de parties d’œuvre : titres d’articles et de chapitres notamment. C’est là une pratique couramment usitée par les chercheurs et les éditeurs scientifiques. Si la règle semble simple, elle est en réalité plus ambiguë qu’il n’y paraît. Jacques Drillon, par exemple, considère qu’il existe des « cas épineux » (p. 304) comme le sonnet qui « peut être considéré comme une œuvre portant un titre en italique [mais s’interroge alors sur le sort à faire au] titre général du recueil ». Du côté des correcteurs cependant, cette règle n’est que contextuelle. Selon les préconisations de l’Imprimerie nationale en effet, un poème est une œuvre à part entière qu’il convient de composer en italique. Mais, dans une configuration particulière, le titre du poème devra être recomposé entre guillemets : « Si deux titres se suivent, dont l’un est une partie [de] l’autre » (p. 171), on composera le premier entre guillemets et le second en italique. On aura reconnu ici un agencement rencontré particulièrement souvent dans les bibliographies. Ces recommandations contextuelles sont partagées par Jean-Pierre Lacroux (II, p. 279) et par Ramat (p. 137 et 197). Pour reprendre l’exemple baudelairien fourni par Lacroux, il convient bien de composer la partie (poème, chanson, article, chapitre, etc.) en italique

Il préfère Une charogne à L’Albatros

sauf dans le cas où celle-ci voisine avec son tout (recueil, album, revue, ouvrage, etc.) :

Je crois que « Bénédiction » est le premier poème des Fleurs du mal

Une règle conçue par les typographes et correcteurs comme une règle contextuelle – la mise entre guillemets d’un titre d’œuvre uniquement s’il voisine avec un autre qui le contient – et donc devenue, sans doute sous l’influence de sa répétition dans les bibliographies, une règle absolue.

Exemple 1

S’agissant d’un simple article défini, il est bien difficile de savoir ce qu’a voulu signifier l’auteur ici. Il ne peut s’agir ni d’un dialogue ni d’une citation et la fonction de prise de distance semble également douteuse. L’hypothèse la plus probable est celle d’une fonction d’insistance et, s’il apparaît véritablement judicieux d’insister sur un article défini, c’est une composition en italique qui convient.

Exemple 2

Ici, contrairement au cas exposé ci-dessus, on comprend aisément que les guillemets sont utilisés pour marquer une prise de distance vis-à-vis de ce qui est écrit. Mais que comprend-on de cette succession de guillemets de distanciation ? Que ces ouvrages ne sont pas vraiment coécrits – jusque-là, ça va – mais le syntagme coécrits avec ayant volontairement été cassé par l’ajout d’une seconde paire de guillemets de distanciation autour du mot avec, on en déduit logiquement qu’il faut comprendre autre chose que coécrits avec. Mais alors, que doit-on comprendre ? De même pour la cassure du syntagme intelligence artificielle qui cause plus d’interrogation sur le sens de la phrase qu’elle ne le clarifie. Lacroux n’est pas tendre avec le suremploi des guillemets de distanciation qu’il qualifie de « ridicule, lourdingue et, pour le coup, un peu méprisant pour le lecteur, dont on doute qu’il soit capable de saisir sans aide une inflexion de sens » (Lacroux II, p. 50). Sans vouloir être aussi catégorique que lui, c’est plutôt la confusion du sens induite qui devrait alerter.

Historien à l’université de Princeton, Zachary Foster, a lui choisi l’ironie mordante pour disqualifier l’obscurité de certains écrits académiques. Parmi les quatorze conseils à suivre pour rédiger un texte abscons, il affirme qu’« il est essentiel d’entourer de guillemets le plus grand nombre de mots possible : l’“Occident” et le “Sud global”, les mondes “européen” et “non européen”, les pratiques de guérison “traditionnelles” et les identités “modernes”. Il n’y a pas d'experts, seulement des “experts” »3.

Exemple 3

Nous sommes là face à une succession de titres de chansons. Des œuvres, donc, mais dont la règle de composition, de conditionnelle, s’est transformée en absolue. Selon cette règle absolue, les chansons sont des parties d’œuvres et doivent se composer en romain guillemeté. Cela semble simple, et pourtant. Nombreuses sont les chansons à n’avoir pas été pensées comme un fragment d’un album qui les contiendrait. Elles sont des œuvres à part entière et nullement des parties d’œuvres. Organ²/ASLSP de John Cage en est une. Les chansons de trouvères et troubadours en sont d’autres. Selon la règle absolue, c’est la qualité de partie qui confère les guillemets à un titre d’œuvre ; ainsi et en vertu de cette règle, vous devriez logiquement vous assurer qu’une chanson existe bien dans un ensemble qui la contient. Tâche aisée pour les chansons modernes ci-dessus mais cet exercice n’est ni envisageable, ni souhaitable si vous devez choisir comment composer la chanson de trouvère, La Douce Voiz du rosignol sauvage.

Exemple 4

Ici sont évoquées deux œuvres : un poème et un article de recherche. Les deux sont évidemment liées, l’article étudiant le poème. C’est suffisamment dire que le rapport de l’un à l’autre n’est pas de nature synecdotique, l’un n’est pas une partie de l’autre. Il s’agit donc de deux œuvres à part entière auxquelles la règle de composition typographique accorde les attributs leur étant normalement dévolus : l’italique non guillemeté.

Exemple 5

Ici, la composition est correcte : l’article évoqué est bien paru dans le journal Le Monde, les deux titres d’œuvres voisinant, il convient de guillemeter l’article.

Exemple 6

En typographie traditionnelle, seuls les guillemets français (les guillemets chevrons « ») sont admis. Les citations imbriquées répondent alors à une règle qui multiplie les chevrons sans franchement apporter ni confort ni lisibilité au texte. Ainsi, le correcteur Charles Gouriou (1905-1982) explique-t-il dans son Mémento typographique qu’« une citation insérée dans une première citation […] se distingue en outre de la première par la répétition du guillemet ouvrant au début de chaque ligne de la citation insérée » (1973, p. 66). Lacroux, tout en étant d’accord sur le principe, donne sa préférence à l’emploi répété d’un guillemet fermant, moins ambigu selon lui (2007, I, p. 254). Voici une citation imbriquée, surlignée en jaune, accompagnée des guillemets répétés :

Cette règle est celle encore en faveur dans le manuel de l’Imprimerie nationale dont la dernière édition date de 2002. Si cela peut se concevoir sur une page imprimée, donc fixe, en ligne le début d’une ligne va dépendre de la taille de l’écran utilisé et par conséquent une partie de la règle devient caduque.

Plus modernes, et plus au jour des pratiques de publication en ligne, sont les manuels de Ramat et de Lacroux. Ramat préconise les guillemets anglais “ ” pour encadrer une citation de second rang. Lacroux, tout en regrettant que « les pauvres guillemets de citation seconde sont hélas tombés en désuétude » signale la méthode moderne, « très pratique » qui consiste à « hiérarchise[r] deux et éventuellement trois sortes de guillemets (« français », “anglais”, ‘faux allemands’ » (2007, I. p. 254-255). Dans cet ordre, contrairement à l’exemple 6 qui inverse les guillemets français et anglais.

Cas nº 4 : les points

Exemple 1

Dans son Dictionnaire étymologique, historique et anecdotique des proverbes et des locutions proverbiales de la langue française, le grammairien Pierre-Marie Quitard nous explique l’origine d’un proverbe aujourd’hui oublié : « Pour un point Martin perdit son âne ».

« Un ecclésiastique, nommé Martin, qui possédait l’abbaye d’Asello, en Italie, voulut faire inscrire sur la porte ce vers latin :

Porta patens esto. Nulli claudaris honesto.

Porte reste ouverte. Ne sois fermée à aucun honnête homme. »

À la suite d’une erreur, le point final de la première phrase ne fut pas peint au bon endroit et la sentence, d’accueillante devint franchement inhospitalière :

« Porta patent esto nulli. Claudaris honesto.

Porte ne reste ouverte pour personne. Sois fermée à l’honnête homme. »

La ponctuation mal placée coûta à Martin son abbaye et le proverbe est né du rapprochement entre le nom d’Asello et le terme latin pour désigner un ânon, asellus.