Les cas relevés ci-dessous l’ont été soit dans des textes effectivement publiés tels quels, soit dans des tapuscrits avant travail de correction.

1. Élision et contraction

Cas nº 1 : la contraction des articles

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : les noms de journaux et de revues ainsi que ceux des ouvrages s’écrivent en italiques. L’article défini, s’il fait partie intégrante de ce nom, se compose également en italique ; cette marque servant à attester de l’authenticité du nom de l’œuvre : Le stupide xixe siècle.

Toutefois, lorsque la tournure d’une phrase l’oblige, l’article défini doit être contracté et recomposé en romain. C’est donc « en compagnie du Stupide xixe siècle de Léon Daudet et des Jeunes gens d’aujourd’hui d’Agathon » qu’il convient d’écrire.

La contraction est de règle également avec les toponymes. Personne n’irait skier à les Arcs, visiter le musée archéologique de Le Caire ni même flâner sur les plages de Les Sables-d’Olonne mais bien aux Arcs, du Caire et des Sables-d’Olonne.

Sources : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/DNP0009

http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/villes.html

https://dictionnaire.lerobert.com/guide/noms-geographiques-regles-typographiques

Cas nº 2 : l’omission de l’article

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : de la même façon que la syntaxe de la phrase peut obliger à contracter un article faisant partie d’un titre ou d’un toponyme, son redoublement est proscrit. Selon l’Imprimerie nationale, « l’article défini précédant le nom propre de l’œuvre ou du journal ne se met en italique et ne prend une majuscule que s’il fait indiscutablement partie du nom et n’est pas modifié ». C’est le cas ici, donc on supprimera le premier la redondant.

La volonté d’intégrité du nom d’une œuvre conduit à de bien étranges formulations qui, dans le cas qui nous occupe, ne peut être le fait d’une inattention puisqu’elle est répétée. La syntaxe de la phrase primant, il convient ici de supprimer l’article défini et de composer : « L’aventure du Ça ira à peine entamée » et, plus loin, « Avec ses amis du Ça ira ».

Sources : https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/cles-de-la-redaction/ecrits-journaux-oeuvres#article

Cas nº 3 : la non-élision des noms communs

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : l’apostrophe est la marque de l’élision, elle remplace la voyelle finale rendue muette devant une autre voyelle ou un h muet. Ainsi élide-t-on des articles définis (l’amie et non la amie), des pronoms personnels (j’aime et non je aime), des prépositions (un conseil d’ami et non un conseil de ami), des conjonctions (puisqu’il le faut et non puisque il le faut) ou des adverbes (je n’ai pas faim et non je ne ai pas faim), mais jamais des noms communs.

Quelques rares mots contiennent une apostrophe interne, comme presqu’île, aujourd’hui ou prud’homme dont l’étymologie nous révèle une ancienne marque d’élision : presque île, au jour de hui, prode homme1. Sur le temps long, ces apostrophes internes finissent par disparaître comme dans gendarme (gens d’arme), dinde (poule d’Inde), davantage (d’avantage), lierre (l’hyerre) ou le nom des villes de Lorient (l’Orient) et de Lille (l’Isle). Avant d’arriver à une soudure définitive, deux graphies peuvent coexister comme entr’apercevoir et entrapercevoir2.

L’apostrophe à la fin de comm’ n’a donc rien à y faire puisque ni l’une ni l’autre des conditions de son apparition ne sont réunies : elle n’élide pas une voyelle finale muette (mais plusieurs lettres : communication) et n’est pas non plus précédée d’une voyelle ou d’un h muet. Sauf à écrire communication en entier, on pourrait donc opter pour « les spécialistes de la comm. » ou « les spécialistes de la comm », avec ou sans point abréviatif, selon que l’on abrège le mot ou qu’on le tronque. Jean-Pierre Lacroux distingue la troncation de l’abréviation, qui toutes deux consistent en une réduction du nombre de caractères d’un mot, en ceci que cette réduction a ou non une conséquence sur la prononciation dudit mot. La troncation produit une réduction également à l’oral (un professeur -> un prof) lorsque l’abréviation se prononce comme si le mot était écrit au complet (n° -> numéro). Le mot comm doit donc plutôt être considéré comme une troncation, à l’image de nombreuses autres constructions du même type auxquelles l’ajout d’une apostrophe finale apparaîtrait comme une incongruité : un prof de fac, changer le pneu de son vélo, un appart qui a la clim, etc.

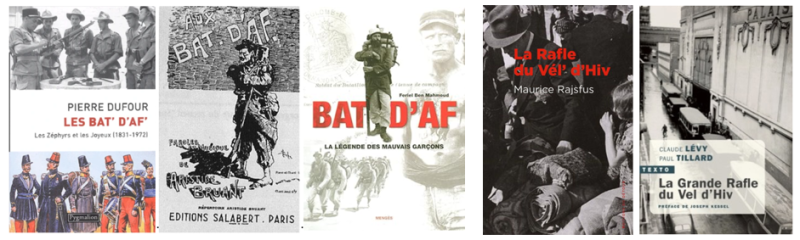

L’apostrophe est aussi l’indication de troncations familières ou populaires, issues du langage oral. Ainsi du célèbre « casse-toi, pauv’ con » sarkozyen qui ne remplit pas non plus les conditions normales de l’élision et que la presse a retranscrit avec une apostrophe. Celle-ci vient signifier au lecteur que le mot pauv’ n’appartient pas au lexique français, contrairement aux troncations ci-dessus qui figurent dans les dictionnaires, soit à une entrée en propre, soit comme forme dérivée à l’entrée non tronquée. Le nom élidé avec apostrophe apparaît comme une forme transitoire qui n’attend que sa reconnaissance – l’intégration dans les dictionnaires – marquée par la perte de son apostrophe. Ainsi, certaines graphies sont-elles fluctuantes, comme en témoignent les couvertures ci-dessous.

À gauche, trois couvertures et trois graphies différentes d’un même syntagme nominal illustrant son caractère flottant. Le Petit Robert 2025 écrit Bat’ d’Af’ avec deux apostrophes lorsque son concurrent Larousse 2025 compose sans : bat d’Af. À droite, deux graphies différentes, également éloignées de celle proposée par le Petit Robert3, Vel’ d’hiv’.

Sources : Muriel Gilbert, Vous reprendrez bien… un bonbon sur la langue ? Paris, Vuibert, 2020, p. 81-83 et 89-90.

Muriel Gilbert, Encore plus de bonbons sur la langue, Paris, Vuibert, 2019, p. 47-48

Maurice Grevisse et André Goosse, Le bon usage, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, 2016, p. 118.

Jean-Pierre Lacroux, Orthotypographie. Orthographe et typographie françaises, s.l., La Part de l’ange, 2007, t. 1, p. 55-99 et t. 2, p. 305-308

Mat Pires, « Leçons de Gram’hair : fonctions de l'apostrophe en onomastique commerciale », Langage et société, nº 91, 2000, p. 59-86, DOI : 10.3917/ls.091.0059.

http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/apostrophe.html

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/23401/la-ponctuation/point/emploi-du-point-abreviatif

Cas nº 4 : le t euphonique n’est pas une élision

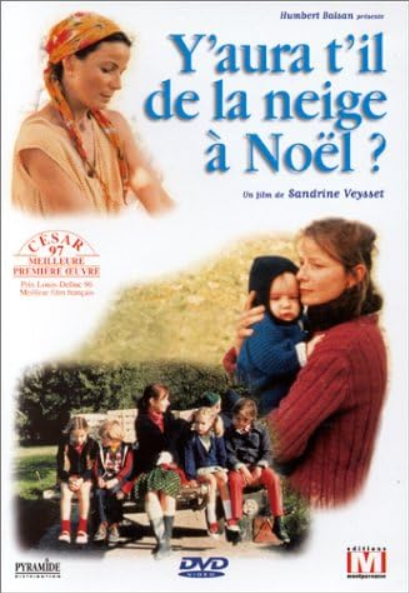

Ce film, récompensé à Cannes, contient deux apostrophes fautives dans son titre. La première est une apostrophe qui n’élide rien et la seconde a été mise en lieu et place d’un autre signe. Lacroux, évoquant la fonction de transcription du langage parlé, déconseille « d’introduire une apostrophe là où “normalement” elle n’intervient pas dans le français écrit. Ainsi “il n’y a pas de raison” peut devenir “y a pas d’raison” mais il serait déraisonnable d’écrire [y’a pas d’raison] ». La seconde apostrophe fautive vient probablement d’une confusion entre le t résultant d’une élision et celui introduit pour éviter un hiatus disgracieux à l’oral. Par exemple, dans la locution va-t’en, le t marque l’élision du pronom personnel toi. À l’inverse, dans la locution y a-t-il, le t est une lettre euphonique et doit donc se lier avec deux traits d’union. L’écriture en français correct de ce titre de film n’a donc aucune apostrophe : Y aura-t-il de la neige à Noël ?

Sources : Jean-Pierre Lacroux, Orthotypographie. Orthographe et typographie françaises, s.l., La Part de l’ange, 2007, t. 1, p. 179-186.

https://www.academie-francaise.fr/y-til

https://www.academie-francaise.fr/va-t-en-pour-va-ten

Cas nº 5 : devant les noms propres

La question de l’élision devant un nom propre est l’une de celle qui est posée régulièrement à l’Académie française, attestant de nombreuses hésitations à son sujet. L’institution rappelle qu’il « convient de faire l’élision même quand ce mot est un nom propre ». La difficulté avec un nom propre – comme avec un nom commun – commençant par un h est de savoir si celui-ci est aspiré ou muet. Le h aspiré se comporte comme une véritable consonne quand le h muet doit être considéré comme s’il n’existait pas. Si la consultation des dictionnaires permet de trancher pour les noms communs4, l’exercice est plus difficile pour des noms propres. Afin de décider entre la Hongrie et l’Hongrie, regardons comment se comporte le gentilé, hongrois. Larousse et Petit Robert mentionnent tous deux un h aspiré pour hongrois, interdisant par conséquent l’élision5. Il convient donc d’écrire « et la Hongrie ».

Sources : https://www.academie-francaise.fr/le-livre-de-antoine

La récurrence de la question à l’Académie française : le 7 mai 2015, le 7 avril 2016, et encore le 5 septembre 2019.

https://dictionnaire.lerobert.com/guide/elision

https://www.antidote.info/fr/blogue/enquetes/sous-la-direction-de-anne-dupont-ou-danne-dupont

2. Les abréviations

Cas nº 6 : les ordinaux

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : l’abrègement des ordinaux obéit à une norme qui fait consensus et qu’expose J.-P. Colignon : : « les abréviations licites, quand les nombres sont en chiffres, sont un e en exposant […] Les abréviations « me » ou « ème », en minuscules ou en exposant, n’existent pas en français ! Au pluriel, il faut « es » en exposant […] Premier s’abrège en 1er, première en 1re »». Cette convention permet de les traiter de manière uniforme, l’imagination des auteurs en la matière étant inépuisable, comme le prouvent les exemples présentés ici.

Sources : Jean-Pierre Colignon, « Adjectifs numéraux », Dictionnaire orthotypographique moderne, Paris, CFPJ éditions, 2020.

Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Les Éditions des journaux officiels, 2005, p. 284 et 381.

Imprimerie nationale, Lexique des règles typographiques, Imprimerie nationale, 2002, p. 6.

Yves Perrousseaux, Règles de l’écriture typographique du français, Atelier Perrousseaux, 2020, p. 61.

Muriel Gilbert, Un bonbon sur la langue, Paris, Vuibert, 2018, p. 207-209.

Cas nº 7 : second

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : si les millésimes des régimes politiques ou des dynasties se composent en chiffres romains grandes capitales, l’Imprimerie nationale excepte de cette règle les Premier et Second Empire, qu’elle compose en toutes lettres à cause de second « que l’on ne peut rendre en chiffres ». C’est suffisamment démontrer que pour elle, second ne s’abrège pas. Pourtant, d’autres auteurs admettent un abrègement, malheureusement pas de la même manière. Si Morell admet 2nd et 2nde, l’Académie française et Ramat optent pour 2d et 2de. Quant au Petit Robert 2025, il semble en phase avec l’Imprimerie nationale : alors que l’article deuxième présente différents exemples d’abrègement, l’article second reste muet sur ce sujet.

Anecdote : Eugène Boutmy dans son Dictionnaire de l’argot des typographes suivi d’un choix de coquilles typographiques curieuses ou célèbres narre cette historiette : un correcteur, ne connaissant nullement le chroniqueur littéraire Albéric Second évoqué dans le texte qui lui était soumis, a cru que second était un numéro de souverain et l’a recomposé sous forme chiffrée en Albéric II.

Sources : Imprimerie nationale, Lexique des règles typographiques, Imprimerie nationale, 2002, p. 155.

Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Les Éditions des journaux officiels, 2005, p. 284

Aurel Ramat et Anne-Marie Benoit, Le Ramat de la typographie, Saint-Laurent (Québec), Anne-Marie Benoit éditrice, 2017, p. 41

Eugène Boutmy, Dictionnaire de l’argot des typographes suivi d’un choix de coquilles typographiques curieuses ou célèbres, Paris, Marpon et Flammarion,1883, p. 138.

https://www.academie-francaise.fr/abreviations-des-adjectifs-numeraux

Cas nº 8 : abréger des références bibliographiques

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : on doute de ce qu’a voulu dire l’auteur avec ce sus.cit. bâti à l’image du courant op. cit. mais dont il prend soin de se démarquer. Le radical sus signifie « ci-dessus, plus haut » ; étant écrit dans son entier, il ne peut prendre de point abréviatif. Et n’étant pas composé en italique, cit. n’abrège pas le latin citato mais bien le français cité. Ce sus.cit. voudrait donc abréger l’expression « sus cité », enfreignant une règle qu’il est bon de respecter au maximum : on n’abrège pas par retranchement d’un seul caractère. Rétablissons donc de l’italique afin que ce sus.cit. abrège sus citato et trois caractères plutôt qu’un seul. Sus citato, soit « déjà cité ci-dessus ». En résumé, les huit caractères de l’abréviation sus.cit. abrègent ce qu’il est possible de dire à l’aide des six caractères du mot susdit. Bref, une abréviation qui ne devrait pas prospérer.

Cas nº 9 : abréger des références juridiques

-

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : s’il est loisible à chaque auteur de créer les abréviations dont il peut avoir besoin, encore faut-il garder à l’esprit qu’elles doivent être transparentes pour le lecteur qui y sera confronté6. Ici, c’est le nom commun assemblée qui a ainsi été abrégé par retranchement de caractères médians. Le procédé n’a rien d’inédit, quelques-unes des abréviations les plus courantes le sont de cette manière, ainsi des noms communs compagnie, madame ou numéro, respectivement abrégés Cie, Mme et no. La tradition typographique voulant que les lettres finales soient mises en exposant, il faudrait composer Assée. Toutefois le problème vient surtout de ce qu’une abréviation existe déjà pour ce mot et qu’elle est partagée dans la discipline où le terme assemblée se rencontre tellement souvent qu’il en a été abrégé. Assemblée s’abrège couramment dans les disciplines juridiques en ass. et entre, de surcroît, dans la composition de sigles sous la forme A. Ainsi peut-on abréger l’Assemblée nationale sous la forme Ass. nat., l’assemblée plénière de la Cour de cassation, Cass. ass. plén. et utiliser les sigles AG pour assemblée générale, AN pour Assemblée nationale ou Archives nationales. S’abstenir d’utiliser une forme répandue (ass.) pour créer une nouvelle forme abrégée (Assée) cause plus d’ambiguïté qu’elle ne facilite la lecture.

Sources : https://www.dictionnaire-juridique.com/abreviations.php

https://reflex.sne.fr/abreviations-courantes

3. Les coupures

Cas nº 10 : les mots soudés avec préfixe

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : la règle générale concernant la division des mots consiste à couper entre les syllabes. À défaut du mot postimpressionniste, le Littré décompose syllabiquement im[pre[ssio[nni[ste. Toutefois, les coupures écrites permises dans ce mot ne correspondent pas exactement à ce découpage. Les syllabations graphique et phonétique divergent parfois, notamment en raison « de lettres redoublées, qui ne font qu’un son unique et qui sont pourtant réparties en deux syllabes dans l’écrit » (Grevisse, p. 36). Conscients de ce fait, Ramat et Perrousseaux s’accordent sur le fait que, dans le cas de consonnes doubles, « on coupe de préférence entre les deux consonnes » (Perrousseaux, p. 121). Trois coupures permettent ainsi de scinder im[pres[sion[nistes.

Les choses diffèrent quelque peu avec le mot postimpressionnistes. Selon Perrousseaux, « pour les mots composés avec un préfixe, on fait son possible pour tenir compte de l’étymologie […] la coupure étymologique est préférable à la syllabique » (p. 122). Il est, de ce fait, en accord avec l’Imprimerie nationale qui distingue entre mots simples et composés. Si la division est syllabique pour les premiers, « pour les mot composés, la division devra tenir compte de l'étymologie » (p. 60). Lacroux est plus précautionneux lorsqu’il recommande de ne faire de division étymologique « que dans les cas où […] sa pertinence est clairement perceptible par un lecteur francophone légitimement ignorant des langues mortes, c’est-à-dire quand le préfixe ou le radical est identifiable par tout un chacun » (Lacroux, t. 1, p. 298). Nous sommes dans ce cas de figure, où préfixe post et radical impression sont évidents, autorisant la coupure post[impressionnistes7.

L’ennui avec la coupure étymologique à l’endroit du préfixe, c’est qu’elle peut induire en erreur sur l’écriture habituelle du mot : avec ou sans trait d’union ? C’est en effet le même signe typographique qui est utilisé pour marquer la division d’un mot et dans l’écriture des mots composés. Composé sur deux lignes, post-impressionistes prend-il un trait d’union parce qu’il est composé ou parce qu’il est coupé en fin de ligne ? Certains correcteurs ont suggéré l’emploi d’un signe différent pour marquer une coupure redoublée d’un trait d’union. C’est le cas de Jean-Pierre Colignon. D’accord sur le principe, Lacroux estime dommageable de supprimer un trait d’union là où, justement, le mot en prend un et que c’est à la division de se trouver un signe distinctif (Lacroux, t. 1, p. 323-325). C’est peut-être la volonté de ne pas couper au préfixe un mot soudé qui a conduit à la coupure pos[timpressionnistes dans notre exemple.

Sources : Aurel Ramat et Anne-Marie Benoit, Le Ramat de la typographie, Saint-Laurent (Québec), Anne-Marie Benoit éditrice, 2017, p. 114-116.

Yves Perrousseaux, Règles de l’écriture typographique du français, Atelier Perrousseaux, 2020, p. 120-122.

Imprimerie nationale, Lexique des règles typographiques, Imprimerie nationale, 2002, p. 60-62.

Jean-Pierre Lacroux, Orthotypographie. Orthographe et typographie françaises, s.l., La Part de l’ange, 2007, t. 1, p. 295-301 et p. 323-325.

Jean-Pierre Colignon, « Coupures en fin de ligne », Dictionnaire orthotypographique moderne, Paris, CFPJ éditions, 2020.

Maurice Grevisse et André Goosse, Le bon usage, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, 2016, p. 36-37.

Cas nº 11 : les noms propres

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : la règle est si notoire que nombreux sont les manuels de typographie qui ne la présentent plus et que Ramat et Perrousseaux l’évacuent d’une remarque laconique : on ne coupe pas les noms propres. Des tolérances existent à l’endroit de noms propres composés, par exemple le toponyme Saint-[Étienne ou le prénom Jean-[Jacques qu’il est permis de couper comme exposé. Lacroux reconnaît toutefois que les correcteurs doivent se soucier « également de la beauté des compositions et particulièrement du gris typographique. C’est pourquoi ils vous diraient qu’entre une coupure interdite et un espacement défectueux mieux vaut toujours choisir la coupure interdite… » (Lacroux, t. 1, p. 296).

Sources : Aurel Ramat et Anne-Marie Benoit, Le Ramat de la typographie, Saint-Laurent (Québec), Anne-Marie Benoit éditrice, 2017, p. 115.

Yves Perrousseaux, Règles de l’écriture typographique du français, Atelier Perrousseaux, 2020, p. 122.

Jean-Pierre Lacroux, Orthotypographie. Orthographe et typographie françaises, s.l., La Part de l’ange, 2007, t. 1, p. 296.