Lorsque j'utilise un mot, dit Humpty Dumpty avec mépris, il signifie exactement ce que je choisis qu'il signifie – ni plus, ni moins.

– La question est de savoir si vous pouvez faire signifier aux mots autant de choses différentes, dit Alice.

De l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva, Lewis Carroll

Les cas relevés ci-dessous l’ont été soit dans des textes effectivement publiés tels quels, soit dans des tapuscrits avant travail de correction.

Cas nº 1 : ancillaire

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Jacques Picotte dans son Juridictionnaire indique que cet adjectif est « à bannir du vocabulaire juridique » puisque la seule définition du terme est « relatif aux servantes ». Il s’agit manifestement d’une contamination de sens depuis l’anglais ancillary signifiant « auxiliaire », « accessoirement » ou « annexe ».

Source : Le Juridictionnaire en ligne : https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/juridictionnaire/index-fra

Cas nº 2 : éponyme

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : éponyme ne signifie pas « du même nom » mais « qui donne son nom à ». Ici, on comprend, très probablement à l’inverse de la réalité, que c’est le parking qui a donné son nom au refuge. Pour donner un exemple plus évident, la famille Rothschild n’a pas fondé de banque éponyme mais bien une banque du même nom.

Source : https://www.academie-francaise.fr/eponyme

Cas nº 3 : capillaire

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : l’adjectif capillaire signifie « relatif aux cheveux » ou encore, par analogie, « qui est très fin [comme les cheveux] ». Alors, dans cette présence capillaire, faut-il imaginer une foule de manifestants et de gendarmes mêlés et comme collés les uns aux autres par adhésion capillaire ? Omniprésente aurait sans doute été plus clair, si c’est bien ce qu’avait l’auteur à l’esprit.

Cas nº 4 : déposition

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : le nom déposition a plusieurs acceptions : 1/ une déclaration en justice, 2/ une destitution et 3/ le détachement du Christ de sa croix. Si l’offrande est déposée en vue d’un quelconque bénéfice, le nom dérivé est bien le dépôt.

Source : https://www.academie-francaise.fr/deposition-pour-depot

Cas nº 5 : label

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : c’est par une contamination depuis l’anglais que le terme label a été malencontreusement utilisé en lieu et place de maison de disques. Un label est une marque distinctive (le Label rouge par exemple).

Source : https://www.academie-francaise.fr/label

Cas nº 6 : prolixe

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Vous souvenez-vous de Prolix, ce personnage abusant de la crédulité des irréductibles Gaulois dans Le Devin ? Ce rappel aurait pu être salutaire car ces professeurs, s’ils sont prolixes, doivent bien ennuyer leurs étudiants, cet adjectif signifiant « verbeux, bavard ». En revanche, leur œuvre peut-elle être particulièrement féconde et dans ce cas, ils sont prolifiques – comme c’est sans doute le cas dans l’exemple ci-dessus.

Source : Jean-Pierre Colignon, Écrire sans faute(s). Dictionnaire moderne et pratique des difficultés du français, Paris, CFPJ éditions, 2022.

Muriel Gilbert, Un bonbon sur la langue : on n’a jamais fini de découvrir le français !, Paris, Vuibert, 2018, p. 91

https://www.academie-francaise.fr/prolixe-pour-prolifique

Cas nº 7 : revisite

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : si le verbe revisiter peut avoir, au sens figuré, le sens de « donner une nouvelle interprétation », ce verbe n’accepte pas de nom dérivé, contrairement au verbe visiter qui donne le nom visite. Il aurait été plus convenable de parler de réinterprétation, d’adaptation ou de réarrangement.

Cas nº 8 : chafouin

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : la correctrice Muriel Gilbert dans Encore plus de bonbons sur la langue précise : « ne vous avisez pas de faire remarquer à un ami qu'il a l'air chafouin. Pourquoi ? C'est une méprise si fréquente que le mot pourrait bien changer de sens dans les années à venir, mais pour le moment, chafouin ne signifie nullement de mauvaise humeur, grognon ou chagrin (auquel il ressemble et dont le sens a sans doute déteint sur lui) ». La seule signification de chafouin est « personne qui a une physionomie basse et sournoise » ; si vous voulez garder vos amis, vous savez ce qu’il ne faut pas leur dire.

Sources : https://www.academie-francaise.fr/chafouin

Muriel Gilbert, Encore plus de bonbons sur la langue : le français n'a pas fini de vous surprendre !, Paris : Librairie Vuibert, 2019.

Cas nº 9 : élaborer

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : nous sommes en présence d’une modification de sens sous l’influence de l’anglais elaborate on signifiant « aller dans les détails ». Il convient donc de remplacer cet élaborer sur par de s’étendre plus à propos : « Il ne sera pas question ici de s’étendre sur les différences… ».

Cas nº 10 : instancier

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Dans les dictionnaires anciens, instancier est synonyme de plaider, puis le mot a fini par disparaître des dictionnaires français jusqu’à aujourd’hui. Il est néanmoins reparu dans le contexte nouveau de l’informatique et, en conséquence, via l’anglais. Instancier, dans ce contexte, signifie dupliquer un nouvel exemplaire à partir d’un modèle. Dans le cas qui nous occupe ici, on remplacera instancier par singulariser ou particulariser.

Source : https://fr.wiktionary.org/wiki/instancier

Cas nº 11 : second et deuxième

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : L’usage savant commande d’utiliser second lorsqu’une énumération ne comporte que deux éléments et deuxième si elle en comporte au moins trois. Ainsi, selon cette règle tacite, 1 est le second élément d’un système binaire mais le deuxième d’un système décimal. Toutefois, cette recommandation serait purement arbitraire et la réduction d’emploi de second aux énumérations de deux éléments uniquement imposée par la raréfaction du mot, supplanté par deuxième. Les deux exemples ci-dessus, que la consultation des dictionnaires (Larousse, Robert) et les recommandations d’une correctrice au Monde pousserait à considérer comment fautif, ne le sont donc pas tant que ça.

Sources : Muriel Gilbert, Un bonbon sur la langue : on n’a jamais fini de découvrir le français !, Paris, Vuibert, 2018, p. 91

Maurice Grévisse et André Goosse, Le Bon Usage, 16e édition, 2016, Louvain-la-Neuve, De Boeck.

Adolphe V. Thomas, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001.

https://www.academie-francaise.fr/second-deuxieme

Cas nº 12 : focus

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Le mot focus a connu un regain d’intérêt depuis quelques dizaines d’années en voyant son sens s’éloigner de son champ d’application originel. Issu du vocabulaire de l’optique, il est devenu foisonnant et employé dans des tournures débridées et avec des sens variables : comme adjectif, « Être ou rester focus », comme nom, « mettre le focus », utilisé sans déterminant « focus sur… ». Selon les contextes d’utilisation, être focus signifie « être concentré », mettre le focus signifie « mettre l’accent » et focus sur signifie « gros plan sur ». Ici, nous avons recomposé comme suit : « L’accent est mis sur le circonstant ».

Sources : Le mot a une telle popularité que l’Académie s’est crue obligée de faire deux billets distincts à propos de ses mésusages. https://www.academie-francaise.fr/etre-focus-sur-pour-etre-concentre-focalise-polarise-sur

https://www.academie-francaise.fr/focus

Cas nº 13 : séquelle

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Séquelle est plus souvent utilisé au pluriel qu’au singulier dont les acceptions sont vieillies. Dans les définitions de ce nombre grammatical, il signifie d’abord un groupe de personnes attaché au service de quelqu’un. Mais c’est sa seconde définition qui va nous intéresser plus particulièrement ici, puisqu’elle exprime une suite de choses. Un discours de Paul Morand à l’occasion du Cent cinquante et unième compliment panégyrique en l’honneur de M. de Montyon permet de comprendre ce sens particulier de séquelle : « Montyon en appelle à l’administration locale qui tarde à lui rendre justice, un catholique, d’après une ancienne ordonnance helvétique, ne pouvant saisir des biens protestants ; d’où une séquelle de procès qui dureront jusqu’à la fin de l’Empire ». Séquelle pourrait être remplacé par litanie, kyrielle ou encore ribambelle. Essayez maintenant de remplacer séquelle dans notre exemple par l’un de ces mots. Ça ne marche pas. Ici, séquelle est une francisation de l’anglais sequel, qui signifie la suite d’une œuvre existante. Probablement par imitation d’un autre emprunt à l’anglais, prequel, parfois francisé en préquelle, l’auteur a utilisé un terme dont l’un des sens anciens est proche du suite actuel mais dans son sens collectif.

Source : Trésor de la langue française informatisé, http://atilf.atilf.fr/

voir aux mots séquelle et suite.

Cas nº 14 : supporté

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Le verbe supporter employé dans le sens envisagé ici, courant dans le monde sportif, est une extension de sens. On supporte des frais occasionnés pour réparer une poutre qui ne supporte plus le toit de sa maison ; ici supporter est synonyme d’assumer et de soutenir. On peut également supporter une épreuve, dans le sens d’endurer, ou ne pas supporter la violence du monde, le sens étant ici celui de tolérer. Toutefois sous l’influence de l’anglais, supporter s’est coloré d’un sens nouveau, encourager : les gens vont au stade pour supporter leur équipe. Le sens donné par l’auteur de l’exemple présenté découle sans doute de ce dernier : Nigel Mansell a vendu son image pour cette simulation de course automobile. Il l’a parrainée, cautionnée voire patronnée plutôt que supportée.

Source : Jean Maillet, 100 anglicismes à ne plus jamais utiliser !, Paris, Le Figaro, 2016, p. 128

André Jouette, Le Robert : dictionnaire d’orthographe, Paris, Dictionnaires le Robert, 1995, p. 758.

https://www.academie-francaise.fr/supporter

https://www.francoisenore.com/articles/soutenir-et-supporter

Cas nº 15 : endémique

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : L’adjectif endémique a deux sens : le premier, « qui a le caractère de l’endémie » le réservant au domaine médical et, par extension dans les domaines sociaux économiques : « qui sévit dans un milieu ou une population donnée » (comme une maladie endémique). Son second sens le restreint à la botanique et à la zoologie : « espèce dont l’aire de répartition est limitée à une région donnée ». C’est ce second sens qui est convoqué dans notre exemple mais dans un domaine d’application tout à fait étranger, celui du jeu vidéo. Cet antagoniste (ou adversaire, ennemi, rival plutôt que boss) est exclusif, spécifique, propre à la machine de Sega et non pas endémique.

Cas nº 16 : subsidiaire

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Parfait exemple d’une construction intellectuellement incompréhensible à cause d’un faux ami anglais. Selon l’édition Business du dictionnaire Robert & Collins, le nom subsidiary, sous-entendu comme subsidiary company, désigne une filiale. En français, subsidiaire est un adjectif et ne peut être employé comme nom comme dans l’exemple proposé. Cet adjectif a deux sens, l’un réservé au droit et l’autre plus général signifiant « qui vient à l’appui d’une chose plus importante » et dont les synonymes sont accessoire, secondaire, complémentaire, etc. Quelques recherches sur internet permettent toutefois de douter également du bon emploi du subsidiary anglais, le site de la société Elite ne mentionne qu’une filiale créée postérieurement à la publication du jeu ici évoqué. Il est possible qu’il s’agisse en réalité, non d’une filiale mais d’un sous-traitant, subcontractor en anglais.

Sources : Le Robert & Collins Business, Paris, Dictionnaires le Robert, 2005.

Cas nº 17 : harassé

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Être harassé, c’est être dans un état de fatigue extrême. Si l’idée qu’a voulu exprimer l’auteur de ces lignes est bien celle-là, c’est la tournure de la phrase qu’il faut revoir : « sa stratégie se consolide et prend forme sans besoin que la maison mère ne le harasse constamment ». Il n’est toutefois pas exclu de penser que ce terme a été employé pour un autre, plus courant et pour lequel la tournure de la phrase convient, harcelé :« sa stratégie se consolide et prend forme sans besoin d’être constamment harcelé par la maison mère». L’hypothèse est d’autant plus séduisante que to harass en anglais signifie « harceler ».

Cas nº 18 : itération

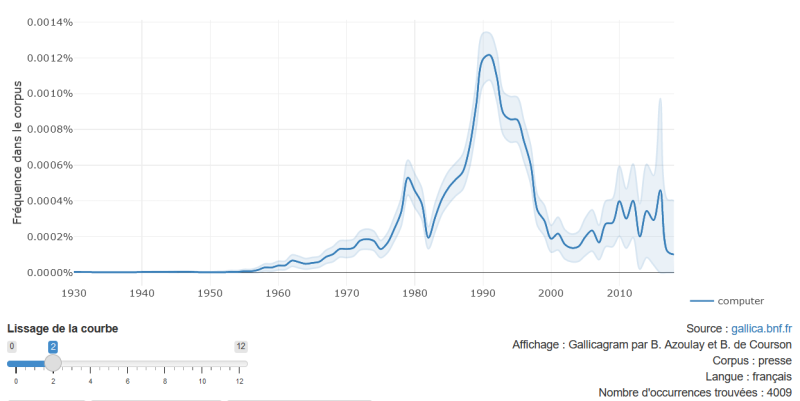

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Le monde de l’informatique est très anglophile et nombre de termes anglais se retrouvent ainsi utilisés dans un contexte francophone. Il est toutefois fréquent que des versions françaises finissent par remplacer ces termes anglais ; en témoigne la perte de vitesse de l’emploi du computer, à son apogée en 1991 et qui n’est quasiment plus utilisé aujourd’hui, avantageusement remplacé par ordinateur. Ou encore, logiciel qui a éclipsé software, mot que le Wiktionnaire qualifie de d’ailleurs de « désuet ».

Fréquence du terme computer selon Gallicagram.

Toutefois, dans ces deux cas, c’est le manque d’équivalents en français qui a nécessité la création de néologismes. Ce qui n’est pas le cas de l’exemple présenté puisqu’ici, on a un simple calque d’un mot anglais. Le dictionnaire d’Oxford indique comme sens 2 au nom iteration : « nouvelle version d'un logiciel informatique ». Ce qui conduit à traduire iteration par « version » et non par « itération » comme c’est le cas dans notre exemple. Une itération, c’est une répétition ou, dans le contexte bien spécifique des mathématiques, un procédé de calcul fonctionnant par approximations successives. Là, nous sommes face à un jeu et ses suites. « Le terreau fertile du jeu précédent » et « cette troisième suite de la franchise » aurait été bien plus compréhensible.

Cas nº 19 : impacter

Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur : Quasiment absent du français avant les années 2000, le verbe impacter est devenu omniprésent. Il ne comble pourtant aucun vide tant les formulations correctes en français pour exprimer une conséquence sont nombreuses. To impact est un verbe anglais signifiant « avoir une influence sur quelqu’un ou quelque chose », il est donc tout à fait envisageable de le remplacer ici par « affecter ».

Sources : https://www.academie-francaise.fr/impacter

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/23313/les-emprunts-a-langlais/emprunts-hybrides/lemprunt-deconseille-impacter