1. Objet de la recherche

Sans aller jusqu’à prétendre que l’évaluation de la prestation compensatoire est un « exercice divinatoire »1, elle demeure une question épineuse pour les praticiens du droit chargés d’accompagner les couples qui divorcent.

Difficultés d’évaluation de la prestation compensatoire. De prime abord, les critères ne manquent pas. Le Code civil en dresse même la liste, non exhaustive, au titre de laquelle sont cités : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite2. Mais le professionnel du droit, piégé par la formule « qui trop embrasse mal étreint », rencontre principalement trois difficultés lors de la mise en nombre. Premièrement, les critères s’avèrent nombreux et non hiérarchisés. Ainsi, les disparités peuvent se croiser, entre revenus et patrimoine par exemple, sans que le praticien ne sache quel critère faire prévaloir3. Deuxièmement, certains critères peuvent s’avérer peu opératoires, car difficiles à mettre en chiffre. Il en est ainsi du critère, pourtant fondamental, des sacrifices professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre. Troisièmement, certains critères sont parfois difficiles à renseigner en pratique, comme les droits prévisibles à retraite.

Recours aux barèmes. Pour les aider dans leur tâche, les praticiens du droit ne manquent pas de barèmes et autres méthodes de calcul. Si aucun d’entre eux n’est officiel ni obligatoire, on ne dénombre pas moins de douze méthodes d’évaluation. Certaines sont innommées, au sens où elles n’ont pas de paternité ; d’autres sont nommées, car elles peuvent se rattacher à une personne ou à un groupe de personnes. Au titre des méthodes nommées, trois d’entre elles prennent appui sur le devoir de secours, tandis que deux d’entre elles font une large place à la disparité de revenus. Parmi les méthodes nommées, certaines proviennent du monde notarial — Axel Depondt, Stéphane David, Alexandra Cousin —, d’autres du monde de la magistrature — Martin Saint Léon, Pilote PC —, d’autres encore du monde des avocats — méthode des ajustements résultant d’une collaboration entre Stéphane David et le cabinet d’avocats BWG associés. Cette profusion de méthodes a donné lieu à de nombreuses recherches empiriques et théoriques qui s’accordent à relever la complexité résultant de l’articulation variable des critères et de la maîtrise fragile des outils de calcul. Leur usage aboutit à des résultats inégaux d’un praticien à l’autre, comme le démontre une étude grenobloise4. Parmi les travaux réalisés sur le sujet5, on signalera tout particulièrement ceux menés sous la direction du professeur Isabelle Sayn sur les déterminants de la prestation compensatoire6, qui nous enseignent que la diversité des critères posés par l’article 271 du Code civil poursuit les trois logiques inhérentes à la prestation compensatoire : alimentaire, compensatoire et indemnitaire. La question de l’objectif poursuivi par la prestation compensatoire serait ainsi le préalable nécessaire à l’élaboration d’une règle de calcul qui, par l’ajustement des différents critères, privilégierait l’une ou l’autre des logiques. Il serait alors possible d’« envisager la création de trois méthodes différentes, correspondant aux trois modèles proposés et répondant à des situations différentes7 ».

Objet de la recherche. La présente étude s’inscrit dans une démarche statistique. Il s’agit de proposer aux praticiens du droit un état des lieux du contentieux de la prestation compensatoire au niveau de la cour d’appel de Grenoble. L’objectif est d’assurer le suivi de ces indicateurs par une actualisation annuelle de la parution, afin d’en observer les éventuelles évolutions ou mutations.

2. Domaine de la recherche

Corpus. Concernant le domaine de la recherche, l’étude porte sur toutes les décisions rendues par la cour d’appel de Grenoble sur l’année 2023. Pour ce faire, l’équipe a procédé au dépouillement de tous les arrêts rendus par la chambre des affaires familiales, à la recherche des décisions relatives à la prestation compensatoire. La sélection a été réalisée « à la main », dans la mesure où toutes les décisions rendues par la chambre des affaires familiales ne sont pas accessibles sur Judilibre. Au total, ce sont 71 décisions qui ont été sélectionnées et soumises à l’analyse.

Limites de la recherche. Il faut immédiatement souligner deux limites inhérentes au panel des décisions analysées. La première limite concerne le « niveau » de juridiction des décisions étudiées : l’étude portant sur des arrêts rendus par la cour d’appel, elle ne permet pas d’obtenir de statistiques générales sur les prestations compensatoires allouées en cas de divorce et ne faisant pas l’objet d’un appel. La seconde limite réside dans le fait que l’étude offre une vision de la prestation compensatoire uniquement dans les divorces contentieux, aucun divorce par consentement mutuel n’étant inclus dans le corpus de décisions étudiées. Or, on sait qu’en général, le montant des prestations compensatoires est plus élevé dans les divorces contentieux8.

3. Méthodologie de la recherche

Construction de la grille d’analyse. L’étude a débuté par la construction d’une grille de lecture des décisions comprenant 75 variables, qui ont été implémentées dans le logiciel SphinxOnline pour faciliter la saisie des informations. Compte tenu de la richesse et de la diversité des informations présentes dans les décisions, le parti pris a été de ne travailler que sur les données fiabilisées dans l’énoncé des motifs. Il s’en déduit que les données résultant de l’écriture des parties n’ont pas été retenues, d’autant plus lorsqu’elles ne figuraient pas dans l’énoncé des motifs pour le même montant, par exemple pour l’évaluation du patrimoine et des revenus. Les informations collectées relèvent principalement de deux séries de considérations : d’une part, les caractéristiques communes de la décision de première instance, de l’appel, du divorce, du mariage et de la présence d’enfants ; d’autre part, les caractéristiques propres à l’époux ou à l’épouse, comme l’âge, l’état de santé, les revenus, les charges, le patrimoine, etc.

Contenu de la grille d’analyse. Les principales variables figurent dans le tableau ci‑dessous.

Contenu de la grille d’analyse

|

Appel |

Prestation compensatoire allouée en 1re instance et montant Portée de l’appel Identité de l’appelant (Monsieur / Madame) Prétentions des parties Confirmation ou infirmation (totale / partielle) |

|

Devoir de secours |

Existence d’un devoir de secours et montant |

|

Divorce |

Cas de divorce |

|

Mariage et présence d’enfants |

Durée du mariage Durée de la vie commune Régime matrimonial Présence d’enfant(s) commun(s) |

|

Données propres à chacun des époux |

Âge État de santé Qualification et situation professionnelle Revenus Pension alimentaire (en qualité de créancier ou de débiteur) Droits à retraite Estimation du patrimoine Estimation de l’épargne Charges |

|

Prestation compensatoire retenue par la cour d’appel |

Prononcé d’une prestation compensatoire Montant attribué Bénéficiaire (Monsieur / Madame) Forme (capital / rente) Référence à une méthode de calcul |

4. Résultats bruts de la recherche

Concernant les résultats « bruts » de la recherche, trois points méritent d’être mis en exergue : les éléments relatifs à la première instance (4.1), les éléments relatifs à l’appel (4.2) et les éléments relatifs à la décision prononcée par la cour d’appel (4.3).

4.1. Éléments relatifs à la première instance

Une première série de résultats concerne l’attribution d’une prestation compensatoire par les premiers juges.

Octroi d’une prestation compensatoire par le tribunal judiciaire. Sur les 71 décisions ayant fait l’objet d’un appel, il apparaît qu’une prestation compensatoire avait été accordée par le juge aux affaires familiales (JAF) dans 68 % des cas, soit 48 dossiers, et qu’elle avait été refusée dans 32 % des cas, soit 23 dossiers.

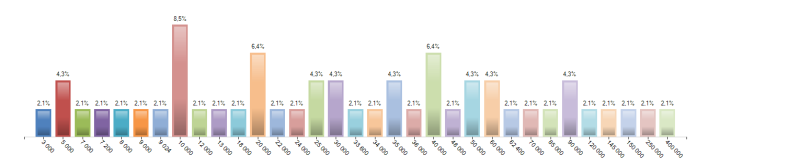

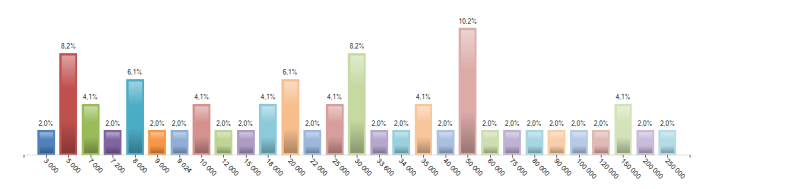

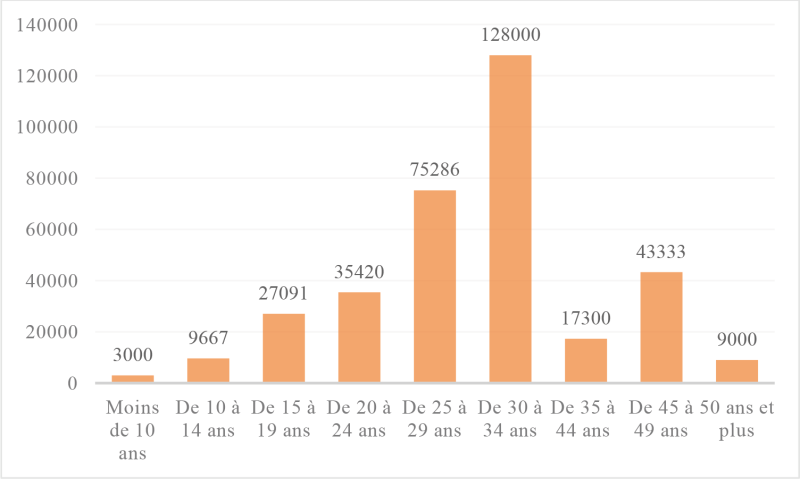

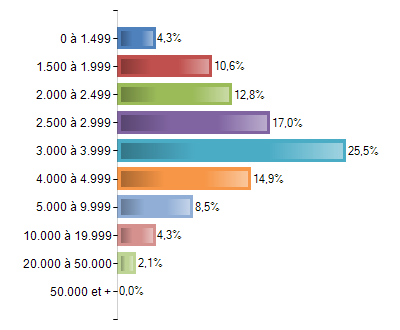

Montant de la prestation compensatoire allouée par le tribunal judiciaire. S’agissant du montant alloué en première instance, lorsqu’une prestation compensatoire avait été accordée par le JAF sous la forme d’un capital (dans 47 dossiers), son montant variait de 3 000 € à 400 000 €, avec une moyenne de 50 558 € et une médiane de 30 000 €.

Le graphique ci‑dessous illustre la répartition des prestations compensatoires allouées par les premiers juges selon leur montant.

Montant des prestations compensatoires attribuées par le JAF en capital

4.2. Éléments relatifs à l’appel

Une deuxième série de résultats concerne l’appel.

Époux à l’origine de l’appel. S’agissant tout d’abord de l’époux à l’origine de l’appel, il apparaît que sur les 71 décisions examinées, l’appel a été formé par l’épouse dans 55 % des cas, soit 39 affaires, et par l’époux dans 45 % des cas, soit 32 affaires. La contestation paraît donc également répartie entre le créancier et le débiteur de la prestation compensatoire, sachant que l’épouse est très majoritairement créancière de la prestation9.

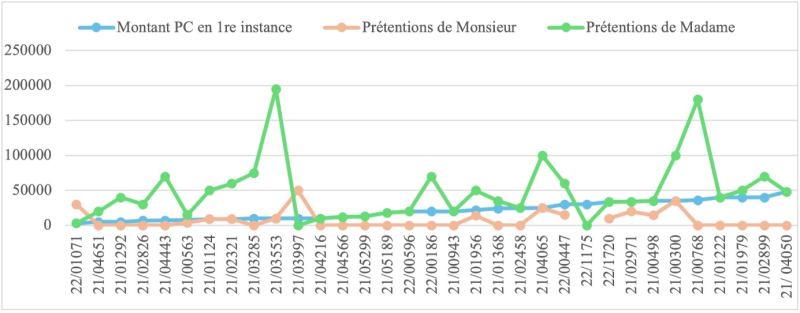

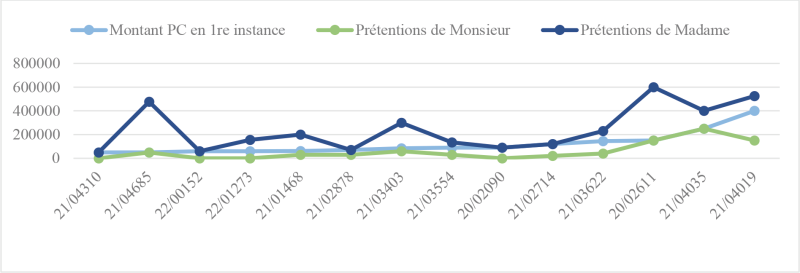

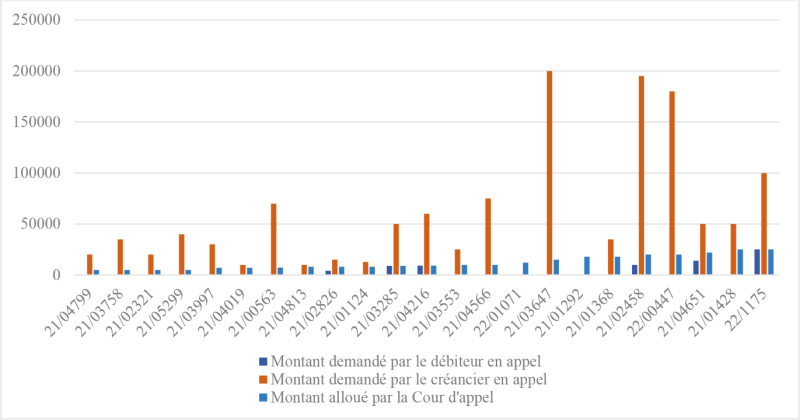

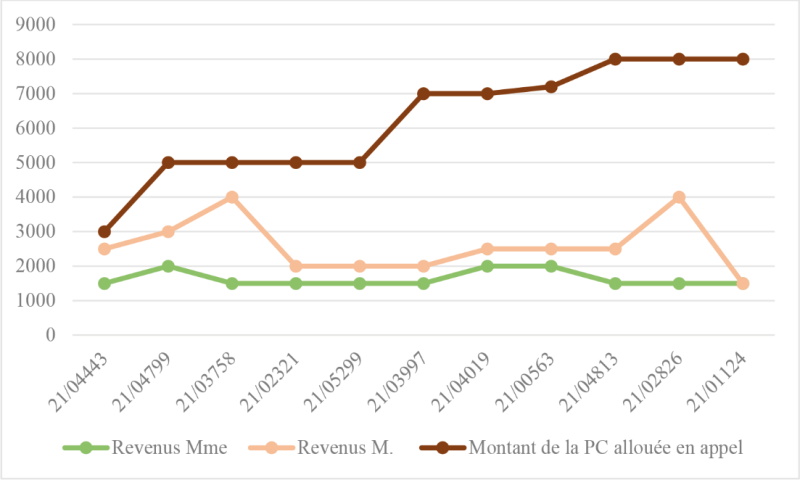

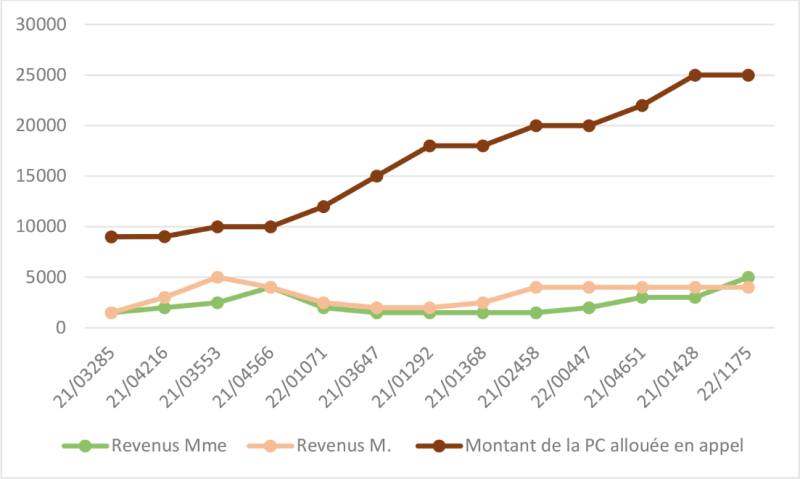

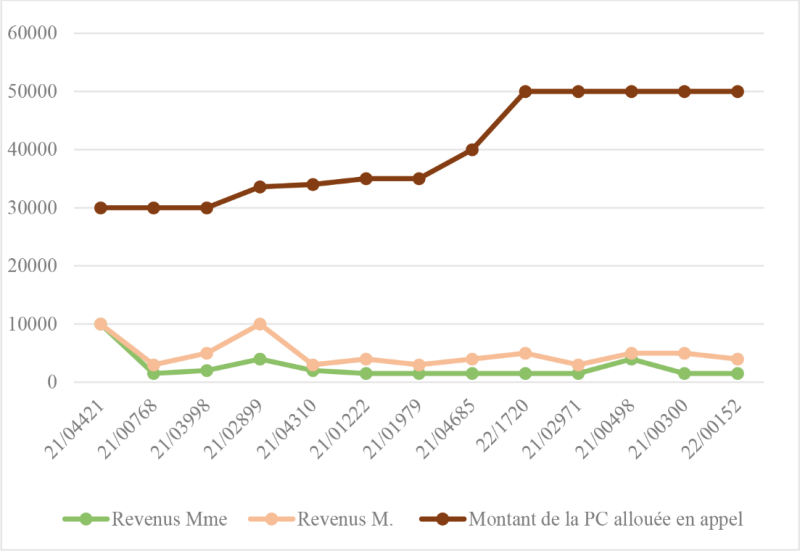

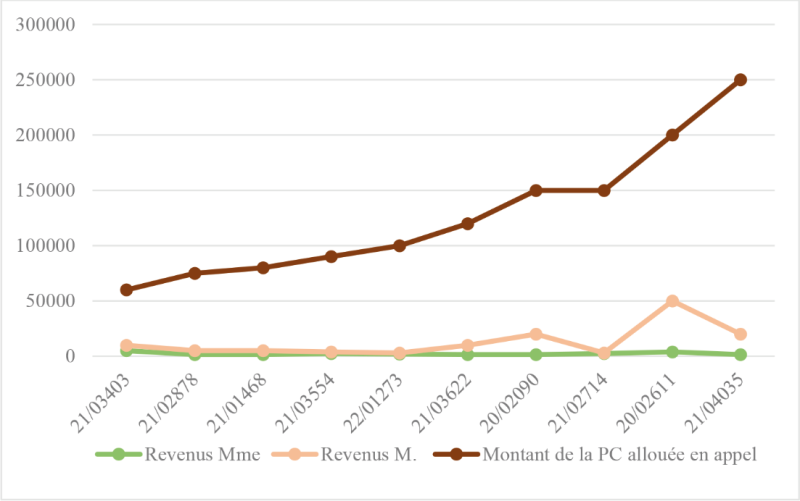

Montant alloué par le JAF et prétentions des parties. Il nous a semblé intéressant de comparer le montant qui avait été alloué par le tribunal judiciaire d’une part, et les prétentions des parties en appel d’autre part, en distinguant les prétentions de l’épouse de celles de l’époux. Les schémas ci‑dessous l’illustrent.

Comparaison du montant octroyé par le JAF et des prétentions des parties en appel (prestations compensatoires comprises entre 3 000 € et 48 000 €)

Comparaison du montant octroyé par le JAF et des prétentions des parties en appel (prestations compensatoires comprises entre 50 000 € et 400 000 €)

Invocation d’une méthode de calcul dans les conclusions. On peut également souligner que la référence à une méthode de calcul de la prestation compensatoire dans les conclusions des avocats des parties est explicite dans seulement 3 décisions, soit 4 % du panel étudié. De plus, lorsque les avocats ont recours à l’une ou l’autre des douze méthodes de calcul répertoriées10, ils ne précisent pas celle(s) qui est (sont) utilisée(s).

4.3. Éléments relatifs à la décision prononcée par la cour d’appel

Une troisième série de résultats concerne la décision rendue par la cour d’appel.

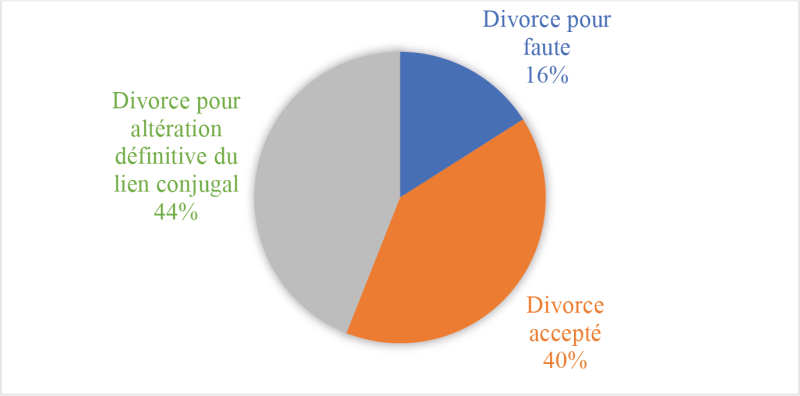

Cas de divorce. On peut d’abord s’interroger sur la répartition des cas de divorce lorsqu’une prestation compensatoire est attribuée par la cour d’appel. Dans notre panel, on relève que lorsqu’une prestation compensatoire est allouée en appel, il s’agit dans 44 % des cas d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal (22 décisions), dans 40 % des cas d’un divorce accepté (20 décisions) et dans 16 % des cas d’un divorce pour faute (8 décisions).

Cas de divorce

Ces statistiques peuvent être rapprochées des statistiques nationales sur la répartition des divorces contentieux en France. En 2020, parmi les divorces prononcés par les JAF, les divorces acceptés étaient majoritaires (60 %), suivis des divorces pour altération définitive du lien conjugal (30 %) et des divorces pour faute (10 %)11. S’agissant du contentieux grenoblois de la prestation compensatoire en appel, on observe que les divorces pour altération définitive du lien conjugal et pour faute sont surreprésentés.

Si l’on privilégie une entrée par cas de divorce, les résultats montrent que c’est dans le divorce pour altération définitive du lien conjugal que le taux d’attribution d’une prestation compensatoire par la cour d’appel est le plus important. Une prestation compensatoire est en effet attribuée par la cour d’appel dans 57 % des divorces pour faute, dans 69 % des divorces acceptés et dans 79 % des divorces pour altération définitive du lien conjugal.

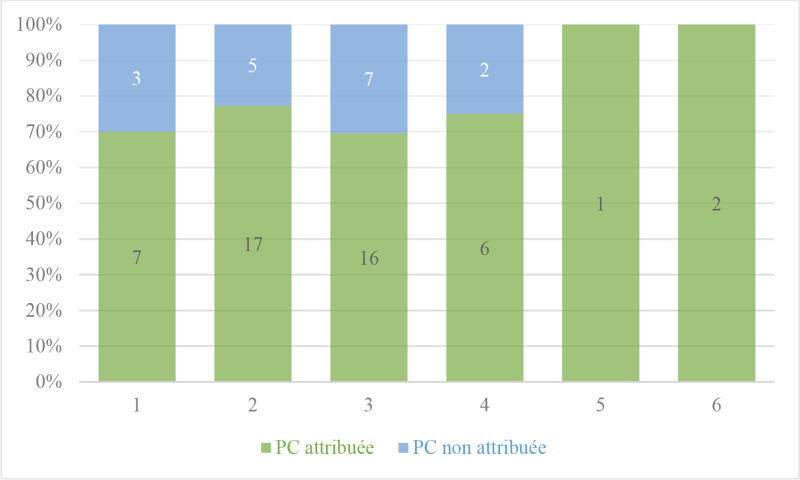

Taux d’attribution et de refus d’une prestation compensatoire selon le cas de divorce

|

Solution de la cour d’appel |

Divorce pour faute |

Divorce accepté |

Divorce pour altération |

|

Attribution d’une PC par la CA |

57 % |

69 % |

79 % |

|

Refus d’une PC par la CA |

43 % |

31 % |

21 % |

Forme de la prestation compensatoire. S’agissant de la forme de la prestation compensatoire, celle‑ci peut être octroyée en capital (C. civ., art. 274) ou, de manière exceptionnelle, en rente viagère (C. civ., art. 276). Parmi les 50 prestations compensatoires allouées par la cour d’appel, 49 l’ont été en capital, soit 98 % des cas, et une seule a été attribuée sous la forme d’une rente viagère. Il faut préciser que dans toutes les décisions étudiées, le capital est versé sous une forme numéraire. Par ailleurs, aucune décision n’a donné lieu à un échelonnement du paiement de la prestation compensatoire.

Bénéficiaire de la prestation compensatoire. Concernant le bénéficiaire de la prestation compensatoire, sur les 50 décisions dans lesquelles la cour d’appel a alloué une prestation, il s’agissait à 96 % d’une femme. Seules 2 décisions octroient une prestation compensatoire à l’ex‑époux.

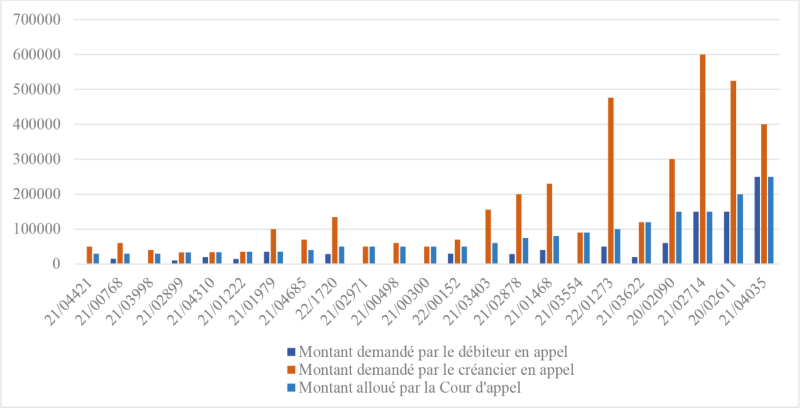

Montant de la prestation compensatoire allouée en capital. Quant au montant alloué, sur les 49 prestations compensatoires allouées en capital, le montant moyen est de 43 343 €. Le minimum est de 3 000 € et le maximum de 250 000 €. Le montant médian est de 25 000 €, ce qui signifie que dans la moitié des prestations compensatoires versées sous la forme de capital en numéraire, le montant maximum est de 25 000 €. Le montant au‑dessus duquel se concentrent les 10 % des prestations les plus élevées est de 120 000 €.

Là encore, ces chiffres peuvent être mis en parallèle avec les statistiques nationales. En 2013, le montant médian de la prestation compensatoire fixée par le juge était de 38 400 €, contre 25 000 € pour l’ensemble des prestations, peu importe que le divorce soit contentieux ou non12.

La répartition des montants est illustrée sur le graphique suivant.

Répartition des montants de la prestation compensatoire allouée en appel

Montant de la prestation selon le type de divorce. Il peut être intéressant de détailler le montant de la prestation compensatoire allouée par la cour d’appel selon le type de divorce.

Lorsque la prestation compensatoire est allouée en capital dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal (21 décisions), le montant moyen est de 46 268 €, avec un minimum de 5 000 € et un maximum de 250 000 €.

Lorsqu’elle est allouée dans le cadre d’un divorce accepté (20 décisions), le montant moyen est de 41 250 €, avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 150 000 €.

Lorsqu’elle est allouée dans le cadre d’un divorce pour faute (8 décisions), le montant moyen est de 40 900 €, avec un minimum de 7 000 € et un maximum de 150 000 €.

Il est donc possible de relever que le montant moyen est similaire, quel que soit le cas de divorce.

Comparaison entre le montant demandé par le créancier et le montant retenu. Il est également intéressant de comparer le montant demandé par le créancier en appel et le montant retenu par la cour. Si l’on raisonne uniquement par rapport aux décisions dans lesquelles l’épouse est créancière d’une prestation compensatoire en capital (47 décisions), il est intéressant de relever que le montant médian proposé par l’ex‑épouse créancière (60 000 €) est plus de deux fois supérieur au montant médian fixé par la cour d’appel (25 000 €). Quant au montant moyen, l’ex‑épouse revendique en moyenne une pension d’un montant de 114 896 €, là où la cour d’appel octroie une pension d’un montant moyen de 44 124 €.

Comparaison entre les montants demandés et les montants octroyés (prestations accordées à l’ex‑épouse comprises entre 3 000 et 25 000 €)

Comparaison entre les montants demandés et les montants octroyés (prestations accordées à l’ex‑épouse comprises entre 30 000 € et 250 000 €)

Recours à une méthode de calcul. S’agissant du recours à une méthode de calcul, il faut d’emblée préciser qu’aucune méthode n’apparaît dans la motivation des 50 décisions dans lesquelles la cour d’appel octroie une prestation compensatoire.

Le tableau ci‑dessous permet de comparer, dans les 3 décisions dans lesquelles une méthode de calcul était utilisée par les avocats, le montant qui a été alloué en première instance, le montant proposé en application du ou des barèmes et le montant retenu par la cour d’appel.

Recours à une méthode de calcul : éléments de comparaison

|

Montant alloué |

Montant proposé |

Montant retenu |

|

|

Décision 1 RG 20‑02611 |

400 000 |

614 557 |

200 000 |

|

Décision 2 RG 21‑03758 |

Pas de prestation compensatoire |

35 000 |

5 000 |

|

Décision 3 RG 22‑01720 |

90 000 |

134 550 |

50 000 |

Dans les 3 décisions soumises à l’analyse, la cour d’appel de Grenoble semble prendre ses distances avec les montants proposés par les avocats en application d’un ou de plusieurs barèmes. Cela ne signifie pas que les juges grenoblois n’ont pas recours à une ou plusieurs méthodes13, mais ils ne l’écrivent pas dans leurs décisions. Il ne s’agit pas d’une spécificité grenobloise, la tendance apparaissant à l’échelle nationale14. Par ailleurs, lorsqu’une méthode de calcul est utilisée, elle n’est, pour les magistrats, bien souvent qu’un point de départ qui sera adapté aux particularités du dossier15. Cette attitude s’explique par le fait que le juge est tenu de motiver sa décision au regard des particularités de chaque espèce et des critères posés à l’article 271 du Code civil.

5. Analyse des résultats de la recherche

S’agissant de l’analyse des résultats de la recherche, cinq points seront détaillés : le taux de confirmation et d’infirmation (5.1), les éléments de convergence (5.2), les éléments de divergence (5.3) et quelques statistiques sur certains critères légaux (5.4).

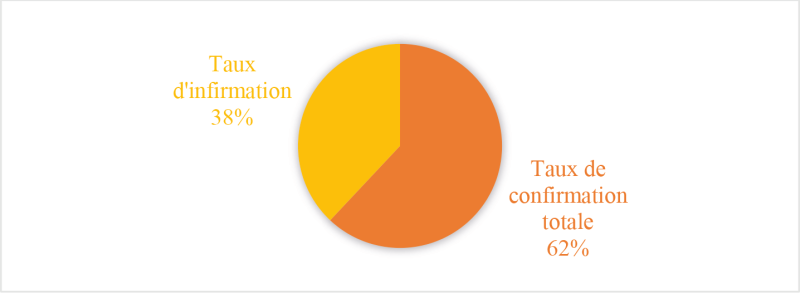

5.1. Taux de confirmation et d’infirmation

Taux de confirmation et d’infirmation. Sur les 71 décisions étudiées, 62 % confirment totalement la décision de première instance sur la prestation compensatoire, qu’il s’agisse de son principe, de son montant ou de sa forme (44 décisions), tandis que 38 % d’entre elles infirment au moins partiellement le jugement de première instance sur la question de la prestation compensatoire (27 décisions).

Taux de confirmation et d’infirmation

5.2. Éléments de convergence

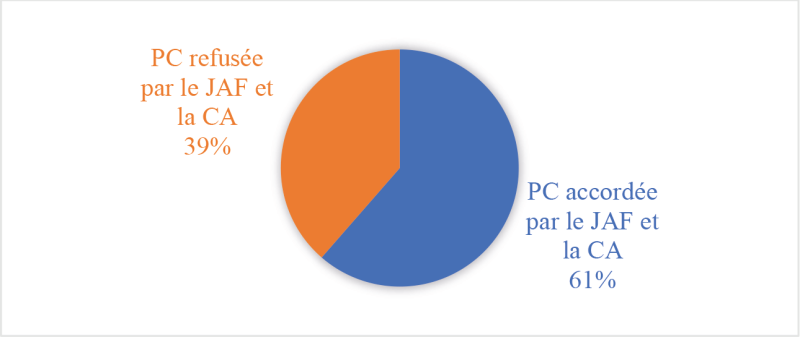

Type de confirmation. Sur les 44 décisions ayant mené à la confirmation totale de la décision de 1re instance, 39 % d’entre elles concernent des hypothèses dans lesquelles le JAF et la cour d’appel refusent tous deux l’attribution d’une prestation compensatoire, tandis que dans 61 % des cas, le JAF et la cour d’appel s’accordent pour octroyer une prestation compensatoire.

Répartition de la confirmation totale

Si le taux de confirmation paraît plus faible lorsque la décision aboutit à refuser le prononcé d’une prestation compensatoire, il ne doit en réalité pas être surinterprété. Les décisions soumises à appel dans lesquelles le tribunal judiciaire avait renoncé à octroyer une prestation compensatoire sont en effet sous‑représentées. Elles constituent 32 % des décisions (23 décisions), contre 68 % des décisions (48 décisions) dans lesquelles le JAF avait retenu l’existence d’une prestation compensatoire.

Si l’on retient toutes les décisions dans lesquelles le JAF avait refusé l’octroi d’une prestation compensatoire (23 décisions), le taux de confirmation des décisions de refus par la cour d’appel est de 73 % (17 décisions). En revanche, si l’on retient les décisions dans lesquelles le JAF avait octroyé une prestation compensatoire, le taux de confirmation totale des décisions d’octroi par la cour d’appel n’est plus de 56 % (27 décisions). La cour d’appel a donc tendance à confirmer plus souvent les décisions dans lesquelles le principe de la prestation compensatoire avait été refusé, alors que les décisions d’attribution sont proportionnellement moins confirmées, puisque certainement plus soumises à discussion dans leur principe et leur montant.

5.3. Éléments de divergence

Type d’infirmation. Sur les 27 décisions contenant une infirmation, 63 % contiennent une divergence quant au montant de la prestation compensatoire (17 décisions), tandis que 37 % contiennent une divergence sur le principe même de la prestation compensatoire (10 décisions).

Type d’infirmation (sur le principe ou sur le montant de la prestation)

Attardons-nous sur ces deux types de divergence : sur le montant de la prestation compensatoire (5.3.1) ou sur le principe de son attribution (5.3.2)

5.3.1. Divergence sur le montant de la prestation compensatoire

Divergence sur le montant de la prestation compensatoire. Parmi les éléments de divergence, un premier type d’infirmation, le plus important d’un point de vue quantitatif, concerne le montant de la prestation compensatoire. Il renvoie aux décisions pour lesquelles le tribunal judiciaire et la cour d’appel attribuent tous deux une prestation compensatoire, mais pas pour le même montant. Cela concerne 17 décisions, soit 63 % des cas d’infirmation.

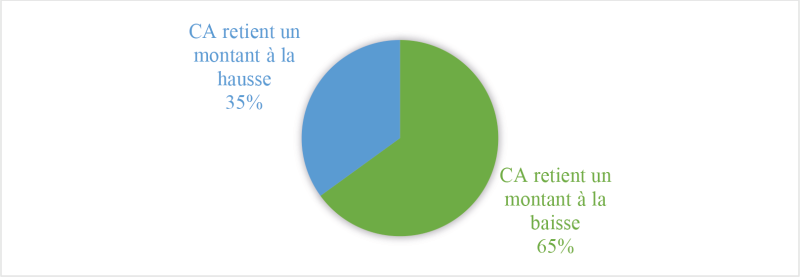

Divergence à la baisse ou à la hausse. Deux tendances peuvent ici être observées. La première tendance consiste pour la cour d’appel à retenir un montant à la baisse par rapport à celui qui avait été retenu par le juge de première instance. Cela concerne 65 % des décisions dans lesquelles une infirmation est retenue sur le montant de la prestation compensatoire, soit 11 décisions. La seconde tendance consiste, au contraire, pour la cour d’appel, à retenir un montant à la hausse pour la prestation compensatoire. C’est le cas dans 35 % des décisions d’infirmation, soit 6 décisions.

Divergence à la hausse ou à la baisse sur le montant de la prestation compensatoire

Divergence des montants alloués par le JAF et la cour d’appel. Il est intéressant de comparer le montant de la prestation compensatoire allouée par le JAF et celui attribué par la cour d’appel.

Comparaison des montants alloués par le JAF et la cour d’appel (infirmation à la baisse)

|

Décision |

PC attribuée en 1re instance |

PC allouée en appel |

|

21/02321 |

20 000 |

5 000 |

|

21/04019 |

10 000 |

7 000 |

|

21/01124 |

13 000 |

8 000 |

|

21/03553 |

25 000 |

10 000 |

|

21/01368 |

24 000 |

18 000 |

|

22/00447 |

36 000 |

20 000 |

|

22/1720 |

90 000 |

50 000 |

|

21/00498 |

60 000 |

50 000 |

|

22/00152 |

70 000 |

50 000 |

|

21/01468 |

145 000 |

80 000 |

|

20/02611 |

400 000 |

200 000 |

Comparaison des montants alloués par le JAF et la Cour d’appel (infirmation à la hausse)

|

Décision |

PC attribuée en 1re instance |

PC allouée en appel |

|

21/02458 |

10 000 |

20 000 |

|

21/04065 |

10 000 |

20 000 |

|

21/02971 |

40 000 |

50 000 |

|

21/02878 |

62 400 |

75 000 |

|

22/01273 |

50 000 |

100 000 |

|

20/02090 |

85 000 |

150 000 |

5.3.2. Divergence sur le principe de l’attribution de la prestation compensatoire

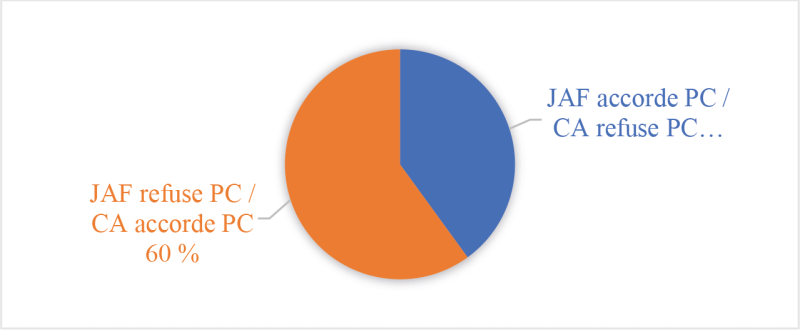

Divergence sur le principe de l’attribution de la prestation compensatoire. Un second type d’infirmation concerne le principe de l’attribution de la prestation compensatoire. Cela concerne 37 % des cas d’infirmation, soit 10 décisions.

La divergence peut se faire dans deux sens. Dans un premier sens, il est possible que le JAF ait refusé la prestation compensatoire en première instance, alors que la cour d’appel l’admet. Cela concerne 60 % des cas, soit 6 décisions. Dans un second sens, il est possible que le tribunal judiciaire ait alloué une prestation compensatoire, tandis que la cour d’appel ne l’attribue pas. Cela concerne 40 % des infirmations sur le principe de la prestation compensatoire, soit 4 décisions.

Divergence sur le principe de la prestation compensatoire

Déloyauté des parties. Parmi les motifs conduisant soit à un refus de prestation compensatoire par la cour d’appel alors que le JAF en avait accordé une, soit à une baisse de la prestation compensatoire par la cour d’appel, il faut relever l’importance d’un élément pris en considération par les juges d’appel : la déloyauté des parties. Le défaut de transparence, même s’il n’est pas expressément mentionné à l’article 271 du Code civil, semble avoir une incidence sur la décision retenue par la cour d’appel.

En effet, le manque de transparence sur les revenus ou le patrimoine des époux apparaît dans la motivation de la cour d’appel dans 7 décisions refusant la prestation, alors que celle‑ci avait déjà été refusée par le JAF ; dans 2 décisions dans lesquelles la cour d’appel retient un montant de prestation compensatoire à la baisse ; dans 6 décisions dans lesquelles elle confirme le montant alloué par le JAF, alors que l’épouse, créancière de la prestation, en demandait l’augmentation ; et dans 3 décisions dans lesquelles elle augmente le montant octroyé en première instance.

5.4. Focus statistique sur quelques critères

Durée du mariage. En 2020, au moment du prononcé du divorce par le JAF, le mariage des époux a duré, au niveau national, en moyenne 16,5 ans16. Dans le contexte particulier du prononcé d’une prestation compensatoire en capital par le JAF en 2013, la durée moyenne du mariage s’élevait à 19 ans17.

Au niveau local, sur les 49 décisions dans lesquelles la cour d’appel a attribué une prestation compensatoire en capital, le mariage a duré, en moyenne, 24,29 années. Le mariage le plus court a duré 5 ans, celui le plus long a duré 50 ans et la médiane est de 22 ans. Si l’on prend en compte la durée moyenne de l’appel, ces chiffres ne sont que très légèrement supérieurs aux moyennes nationales.

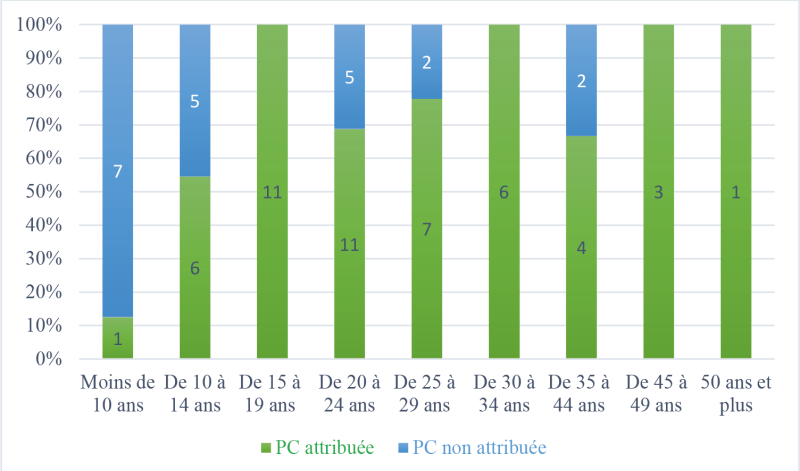

Il est possible de comparer le nombre de prestations compensatoires attribuées par la cour d’appel à la durée du mariage. Sans surprise, le taux d’attribution de la prestation compensatoire croît de manière plus ou moins linéaire en fonction de la durée du mariage. Ainsi, dans 88 % des décisions dans lesquelles le mariage a duré moins de 10 ans, la prestation compensatoire n’est pas accordée. Ce taux n’est plus que de 23 % pour les mariages ayant duré entre 10 et 20 ans et de 28 % pour les mariages ayant duré entre 20 et 30 ans. En revanche les mariages dont la durée a excédé 30 ans donnent tous lieu, à l’exception de deux décisions isolées, à l’attribution d’une prestation compensatoire.

Octroi d’une prestation compensatoire en fonction de la durée du mariage

Il est également intéressant de comparer le montant moyen de la prestation compensatoire allouée en capital avec la durée du mariage. Si le montant moyen augmente de manière linéaire en fonction de la durée du mariage, on observe une rupture lorsque le mariage a duré 30 ans ou plus. Il s’en déduit que si le critère de la durée du mariage influence le montant de la prestation compensatoire, il peut être pondéré par d’autres critères, tels que la faiblesse des revenus (RG 21/03285), l’importance du patrimoine estimé ou prévisible après la liquidation du régime matrimonial (dans deux affaires, la cour d’appel souligne l’importance de la récompense due par l’époux, débiteur de la prestation, à la communauté : RG 21/01468 et 21/03647) ou le manque d’actualisation des ressources par l’épouse créancière, d’autant plus quand elle est elle‑même appelante (RG 21/01979).

Montant moyen de la prestation compensatoire en fonction de la durée du mariage

Âge des époux. En 2020, au moment du prononcé du divorce par le JAF, les femmes ont, au niveau national, en moyenne 45,8 ans et les hommes 48,8 ans18.

Au niveau local, lorsque la prestation compensatoire est attribuée par la cour d’appel à l’épouse (47 décisions), elle est en moyenne âgée de 53,7 ans ; la plus jeune a 33 ans et la plus âgée a 76 ans. Dans les deux décisions résiduelles où la prestation compensatoire est attribuée à l’époux, il a en moyenne 51 ans, 47 ans pour l’une et 55 ans pour l’autre.

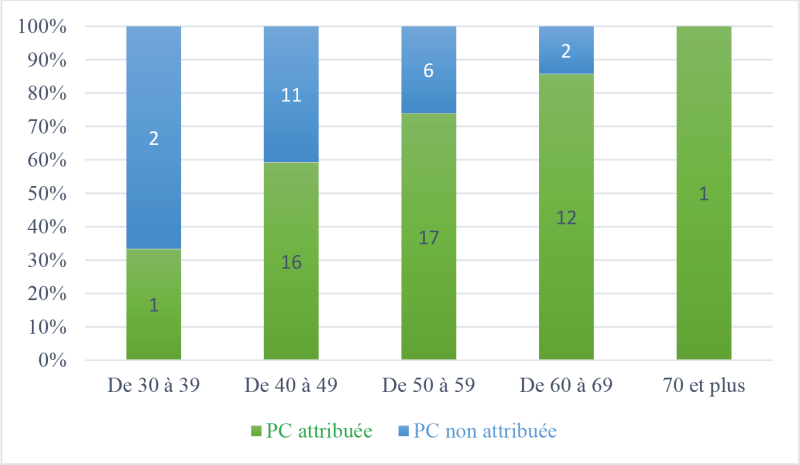

Là encore, le taux d’attribution de la prestation compensatoire augmente très nettement en fonction de l’âge de l’épouse. Si le taux d’attribution d’une prestation compensatoire n’est que de 33 % lorsque l’épouse est âgée d’une trentaine d’années (1 décision), il est de 59 % lorsque l’épouse est âgée d’une quarantaine d’années (16 décisions), de 74 % lorsque l’épouse est âgée d’une cinquantaine d’années (17 décisions), de 86 % lorsque l’épouse est âgée d’une soixantaine d’années (12 décisions) et de 100 % lorsque l’épouse a plus de 70 ans (1 décision).

Octroi d’une prestation compensatoire en fonction de l’âge de l’épouse

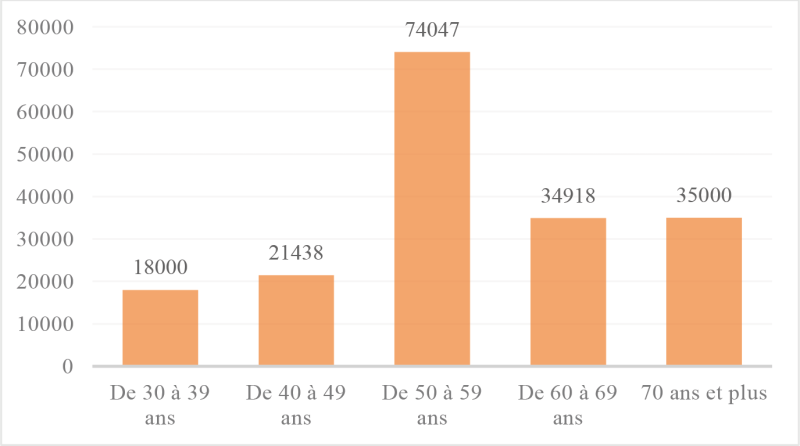

Lorsque la cour d’appel a attribué une prestation compensatoire en capital à l’épouse (47 décisions), il est également intéressant de comparer son montant moyen en fonction de l’âge de cette dernière. On observe que le montant de la prestation compensatoire varie selon l’âge de l’épouse. Le montant moyen le plus élevé est atteint lorsque l’épouse a entre 50 et 59 ans (74 047 €), il est plus faible lorsque la femme a entre 30 et 39 ans (18 000 €) et entre 40 et 49 ans (21 438 €), tandis qu’il s’élève approximativement à 35 000 € pour les femmes âgées de plus 60 ans.

Toutefois, ces moyennes masquent des réalités très différentes. Par exemple, lorsque l’épouse a entre 40 et 49 ans, le montant moyen s’élève environ à 21 438 €, mais il s’étend de 5 000 à 50 000 €. De la même manière, lorsque l’épouse a un âge compris entre 50 et 59 ans, le montant moyen de la prestation compensatoire est de 74 047 €, mais il s’étend de 7 000 à 250 000 €. Là encore, si l’âge est bien pris en considération pour l’évaluation de la prestation compensatoire, il peut être pondéré par d’autres critères qui en aggravent ou en réduisent les effets.

Montant moyen de la prestation compensatoire en fonction de l’âge de l’épouse créancière

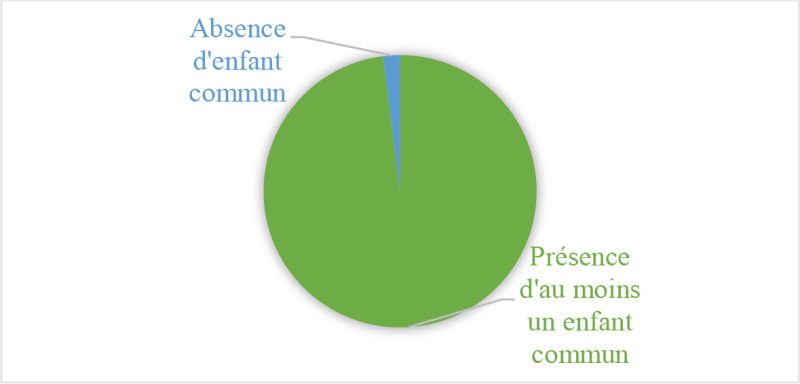

Nombre d’enfants. Lorsqu’une prestation compensatoire est allouée par la cour d’appel (50 décisions), le couple a au moins un enfant commun dans l’écrasante majorité des cas (98 % des décisions). La seule décision dans laquelle la cour d’appel attribue une prestation compensatoire malgré l’absence d’enfant commun est en réalité caractérisée par la présence d’enfants de l’époux d’un précédent lit ayant été pris en charge par le couple (RG 21/02878).

Présence d’enfants communs dans les décisions d’octroi d’une prestation compensatoire

Dans les 49 décisions d’attribution de la prestation compensatoire en présence d’au moins un enfant commun, il est possible de dénombrer jusqu’à 6 enfants. Le montant moyen de la prestation compensatoire n’augmente pas de manière linéaire avec le nombre d’enfants. Il est considérablement plus élevé lorsque les époux avaient 5 ou 6 enfants communs, mais cela ne concerne que trois décisions.

Répartition des décisions et des montants moyens de prestation compensatoire attribuée par nombre d’enfants communs

|

Nombre d’enfants |

Nombre de décisions |

Montant moyen de prestation compensatoire |

|

1 enfant |

7 |

28 160 |

|

2 enfants |

17 |

42 976 |

|

3 enfants |

16 |

25 263 |

|

4 enfants |

6 |

36 167 |

|

5 enfants |

1 |

250 000 |

|

6 enfants |

2 |

125 000 |

Si l’on peut retenir la présence d’enfants communs dans toutes les décisions d’attribution de la prestation compensatoire, l’inverse n’est pas vrai. La présence d’enfants communs au couple n’ouvre pas systématiquement droit à une prestation compensatoire. Dans les 66 décisions mentionnant la présence d’enfants communs, la prestation compensatoire a été octroyée dans 74 % des cas (49 décisions) et refusée dans 26 % des cas (17 décisions).

Il est possible d’affiner les résultats de taux d’attribution en fonction du nombre d’enfants.

Taux d’attribution d’une prestation compensatoire dans les décisions mentionnant la présence d’au moins un enfant commun en fonction du nombre d’enfants

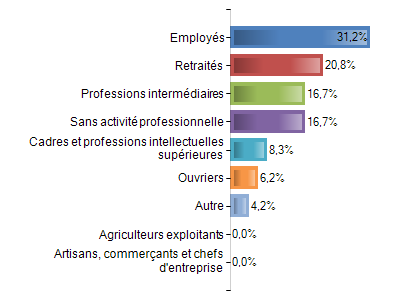

Catégories socioprofessionnelles du créancier et du débiteur de la prestation. Quant au profil des parties, dans la situation la plus fréquente, c’est‑à‑dire celle où l’épouse est créancière de la prestation compensatoire (48 décisions), elle appartient le plus souvent (31,2 %) à la catégorie socioprofessionnelle des employés, comme l’illustre le graphique ci‑dessous.

Catégorie socioprofessionnelle des ex‑épouses lorsqu’elles sont créancières de la prestation compensatoire

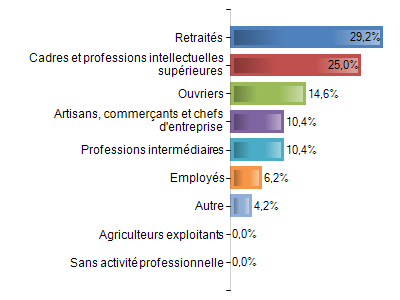

Son ancien conjoint, débiteur de la prestation compensatoire, est quant à lui majoritairement un cadre ou une personne ayant une profession intellectuelle supérieure, outre la catégorie des retraités.

Catégorie socioprofessionnelle des ex-époux lorsqu’ils sont débiteurs de la prestation compensatoire

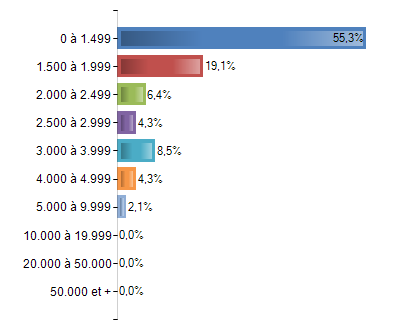

Revenus du créancier et du débiteur de la prestation. Il faut d’emblée souligner la difficulté à discerner, dans les motifs de la cour d’appel, les revenus exacts du créancier et du débiteur en raison du caractère souvent incomplet des déclarations des parties ou du manque d’actualisation. Il a ainsi été fait le choix de ne retenir que des fourchettes de revenus.

Lorsque l’ancienne épouse est créancière de la prestation compensatoire en capital (47 décisions), ses revenus au sens large sont majoritairement inférieurs à 1 500 € (55,3 % des décisions). L’attribution de la prestation compensatoire décroît ensuite à mesure que les revenus augmentent. Il s’en déduit que dans près de trois cas sur quatre, la prestation compensatoire est attribuée à l’ancienne épouse dont les revenus ne dépassent pas 2 000 €.

Revenus de l’ex‑épouse lorsqu’elle est créancière de la prestation compensatoire

Du côté du débiteur, les revenus de l’ancien conjoint sont le plus souvent (25,5 % des décisions) compris entre 3 000 et 4 000 €.

Revenus de l’ex‑époux lorsqu’il est débiteur de la prestation compensatoire

Pour finir, il nous est apparu intéressant de mettre en rapport l’écart pouvant exister entre les revenus du créancier et ceux du débiteur dans une même décision, avec le montant de prestation compensatoire correspondante attribuée par la cour d’appel.

Répartition des revenus entre les ex‑époux en fonction du montant de la prestation compensatoire lorsque la cour d’appel attribue une prestation compensatoire à l’ex‑épouse en capital (montant compris entre 3 000 et 8 000 €)

Répartition des revenus entre les ex‑époux en fonction du montant de la prestation compensatoire lorsque la cour d’appel attribue une prestation compensatoire à l’ex‑épouse en capital (montant compris entre 9 000 et 25 000 €)

Répartition des revenus entre les ex‑époux en fonction du montant de la prestation compensatoire lorsque la cour d’appel attribue une prestation compensatoire à l’ex‑épouse en capital (montant compris entre 30 000 et 50 000 €)

Répartition des revenus entre les ex‑époux en fonction du montant de la prestation compensatoire lorsque la cour d’appel attribue une prestation compensatoire à l’ex‑épouse en capital (montant compris entre 60 000 et 250 000 €)